「まんが おやさま」を読み直す 7/48 「かの」の話 後編

「アッ!おかのがみきの食事に毒を!!」ではないだろうと思った。おかのさんがどうしてそこまでのことをしなければならなかったのか、5歳だった私には全く理解できなかった。「池の鯉が苦しそうにもがいて死んだ」という冷酷な描写が、ものすごく怖かった。「みきが死ぬことに比べたら、鯉が死ぬことなど取るに足らないこと」というのは、多分オトナの感覚なのだろう。子どもだった私には、そうは思えなかった。生き物の命がひとつ奪われてしまったことで、おかのさんという人は越えてはならない一線を越えてしまったのであり、本当に「取り返しのつかないこと」をしてしまったのだということが、ハッキリと理解できてしまった気がした。それは本当に、恐ろしい感覚だった。

どうして、そんなことまでしなければならなかったのだろうかと思った。みきという人がよしんば命を失ったとしても、それで善兵衛さんがおかのさんという人を好きになってくれるとは、この場合、限らないわけなのである。て言っか、それとこれとは全く無関係な問題なのである。それどころか、このように事が露顕してしまった場合、善兵衛さんからは好意どころか怒りと憎しみしか自分に向けてもらえなくなることは、明らかだったはずなのである。それぐらいのことが、どうして分からなかったのだろうかと思った。

それにつけても、善兵衛さんという人のあまりに「冷酷な態度」も、おかのさんに感情移入しながら読んでいた私には、ショックだった。そもそもおかのさんが、これほどまでに思い詰めた行動に出てしまったのは、好きだった善兵衛さんから冷たくされて深く心を傷つけられたその結果に他ならないわけなのである。それなのに善兵衛という人は、彼女の心の痛みに全く思いを致さない。「主人殺しはどれほどの重罪なのか分かっておるのか」という第一声に示されているのは、この人が最初から最後までおかのさんという人のことを「同じ人間」とさえ思っていなかったという事実であり、挙句の果てには「番所に突き出せ」とまで言い放つ。「死ね」と言われてしまったわけである。おかのさんは、どんな気持ちがしたことだろうか。彼女が本当に怒りを向けるべきは、この男性に対してではなかったのだろうか。

繰り返しになるが、このマンガを読んだ時、私はまだ5歳だった。恋愛というものが具体的に人の心をどんな風にぐちゃぐちゃにするものであるか、もとより自分の経験を通して分かっていたわけでも何でもなかった。けれどもこの話を読んだ時、私はひたすら、おかのさんのことがかわいそうでかわいそうで仕方なく思えて、ならなかった。今になって読み返してみても、その時の感情が甦ってくるのを感じる。「毒を入れたのがなぜ悪いのや!」という彼女の「問い」に、自分の存在がグラグラになってしまいそうな真実を感じる。彼女は決して「居直って」いるわけではない。本当に「わからない」から、叫んでいるのだ。そして自分の胸に手を当ててさえみれば、その「問い」に「答える」ことのできる人など世の中には一人もいないということに、誰だって気づかずにはいられないはずなのである。

「主人殺しは火あぶりの上はりつけの刑」だから「悪い」というのでは、何も「答え」になっていない。その「答えになっていない答え」を振りかざしておかのさんに詰め寄る「同僚だった人たち」の姿が、彼女のおびえきった表情とも相まって、どこまでも恐ろしく感じられた。「法律」とはつまるところ「人間の心を持たないむき出しの暴力」に他ならず、それの権化となってしまった人たちがもはや誰ひとり「人間の顔」をしていない中にあって、おかのさんただひとりが「人間の顔」をしていた。叫ぶこととおびえることしかできない、がんぜないおかのさんの姿が、ただ悲しく愛おしく感じられた。どんな「悪いこと」をした人であっても、鯉を死なせてしまった人であっても、人間というのは一人ぼっちにされたら誰だってこんなにも「がんぜない」存在なのだという真実を、突きつけられたような気がした。

そんな中にあって、みきさんという人だけが、おかのさんの「問い」に正面から向き合っていたのだった。そのことに私は、私自身が、どれほど救われた気がしたことだったろうか。この場合において、おかのという人を「許す」ことのできる存在は、毒を盛られた当事者であるところのみきという「人」以外には、どこにもいなかったのである。私は、これを重要なことだと思うのだが、「神」では決してその代わりは、果たせない。その唯一の存在であるみきさんが、最後まで飽くまでも「人間の顔」をしておかのさんと向き合い続けてくれたおかげで、おかのさんだけでなくその場にいた全ての人が「救われた」のだと私は感じた。そうでなければ「人間であること」を「やめる」ことを強いられる人間が、必ず生み出されていたはずだったからである。

そして私自身は、この時みきさんがとった行動を、特別なことだとも突拍子もないことだとも思わなかった。それというのは、このマンガを読んでいた時の私は、完全にみきさんと「同じ気持ち」になっていたからである。おかのさんという人がどれだけ「かわいそう」な人であるかということを「わかる」人であるならば、誰だって必死になって助けたいと思うに決まっているだろうと思った。とはいえそれは別に私が立派な心を持った子どもだったからということではなく、それを「わかるように」描いてくれた作者のとみ新蔵さんのおかげであり、引いてはそれをそういう風に描かせた中山みきという人本人のおかげだったのだろうな、と今では思う。

オトナになった今、そんな風にとらえ返してみると、自分のことをおかのさんのような人の気持ちの「わかる」人間に育てあげてくれた全ての人たちに、心から感謝したい気持ちになってくる。その意味では私は、「天理教」に感謝しなければならないのかもしれない。けれどもそれは飽くまでも、とみ新蔵という人が描き出した中山みきという人の姿を通じて私の中に刻みつけられた体験だったのであって、天理教という宗教がこのおかのという人のエピソードを「使って」人々に訴えようとしていたのは、それとは全くピントの外れた内容だったのだということに、後年私は気づかされることになる。試みに「稿本教祖伝」の中で「おかの」について触れているくだりの文章を全部引用してみると、こんな感じなのである。

その頃、かのという女衆があって、善兵衞の寵をよい事に、日増しに増長して勝手の振舞いが多く、終には、教祖をないものにして、我が身が取って替わろうと企て、或る日の事、食事の汁のものに毒を盛った。なにも知らず、これを召し上られた処、やがて激しく苦しまれた。家族の者は驚いて、懸命に看護の手を尽す一方、その原因を詮索すると、女衆の仕業であると分った。余りの事に驚き怒ったが、教祖は、苦しい息の下から、「これは、神や仏が私の腹の中をお掃除下されたのです。」と、宥め容された。この寛いお心に触れた女衆は、初めて迷いの夢から醒め、深く己が非を詫びて真底から悔い改め、やがて自ら暇をとって身を退いた。

…ずいぶん、印象が違っていることがお分かりだろうか。まずこの書き方だと、おかのがみきを毒殺しようとしたその動機が「中山家の財産目当て」であったように感じられ、「善兵衛への純愛」からであったようには、あまり思えない。そしてもしもおかのの動機が「中山家の財産目当て」だったのだとしたら、この話は最初から丸っきり「違った内容の話」になってしまう。その点、「まんが おやさま」の作者だったとみ新蔵さんは、この話を本当に「中山みきという人がどんな人だったかを想像しうるエピソード」に仕上げるために、どれだけ自分自身の想像をめぐらし、心を砕かねばならなかったかということがよく窺える。

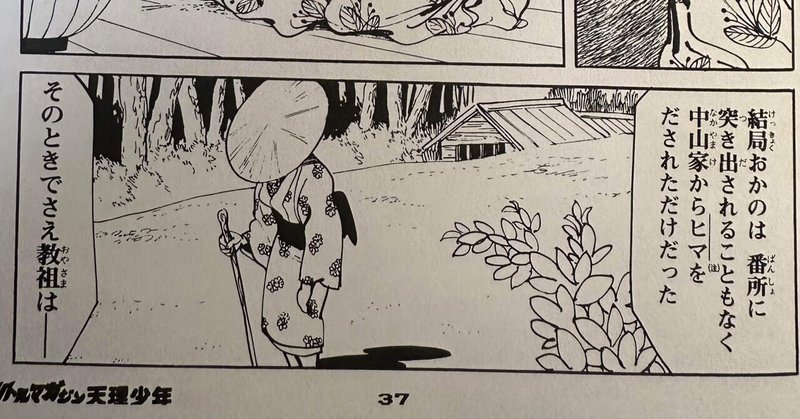

「まんが おやさま」のこの回を読んだ時、私の記憶に最も強く焼きつけられたのは、「ヒマ」を出されて中山家を後にしようとしている、「笠で顔を隠したおかのさんの姿」だった。このマンガの中でのおかのさんは、自分が命を奪おうとした相手であるところのみきさん本人からは「許されて」いるものの、社会的には決して「許されて」などいない。「追放」されているわけである。これからおかのさんの行く先にどんな辛いことが待ち受けているのだろうと考えると、子ども心に胸が締めつけられるようだった。それでも自分の足で立って、表情を人に見せずに旅立とうとしているおかのさんの姿が、ものすごく「強い人」であるように感じられた。

おかのさんはこのマンガの中で、最後まで謝る姿も反省する姿も見せていない。取ってつけたように「謝るシーン」が出てきていたとしたら、子どもだった当時でも私はそれを必ず「ウソくさい」と感じていたはずだったと思う。自分のやったことの重さが本当に分かっていたならば、簡単に「謝る」ことなど、できるはずがないのである。だから謝るシーンが描かれていないことに、私はむしろ、おかのさんは少なくともその「重さ」だけは「理解」することができたのだな、というメッセージを感じ取った気がした。自分の何が「間違って」いたのかということに、おかのさんはこれから自分自身の力で答えを出してゆかねばならない。そのための「旅」が始まろうとしている。最後のシーンのおかのさんの顔は、笠で隠れていて見えないが、その顔は絶対に泣き顔でもいじけた顔でもなかったはずだと思った。きっと、決意に満ちた顔をしているはずだと思った。みきという人が自分を助けたように自分もいつかどこかで誰かのことを助けることができるようになるまで、自分の旅は終わらないということを知っている人間の顔が、そこにはあるに違いないと思った。5歳だった私にそこまでいろんなことを考えさせたこの「まんが おやさま」という作品は、つくづくスゴいマンガだったのだなと、今頃になってビックリするような気持ちにさせられている。

ところが「稿本教祖伝」におけるおかのは、いとも簡単に謝っているし、「真底から悔い改めた」とも書かれている。しかして、何を謝ったのかもどう悔い改めたのかも、具体的なことは全然書かれていない。何と言うか、この「稿本教祖伝」を書いた人は、おかのという人とも中山みきという人とも全く真面目に向き合っていないように感じられるのである。これを書いた人は、みきという人がこのエピソードで取った行動の何に感動したというのだろうか。たぶん、感動していない。そして理解もしていない。「普通の人には理解できないようなことをする人だったからスゴいのだ」みたいな書き方である。その上で書いた人自身は、そのことを本当にスゴいと思っているのかと言えば、そのようにすら感じられない。だから私はこのシリーズの冒頭で、「稿本教祖伝」というのは「全く心に響いてくるところのない本」であると書かざるを得なかったわけなのだ。さらに天理教という宗教が、このおかのにまつわる話をどんな形で「説教のネタ」にしてきたかといえば、直接彼女の名前が出てくる文献ではないけれど、こんな感じなのである。

善兵衛さまは年経つにしたがつて、一人の手掛をおゝきなされたのに、教祖様は少しもこれをいみきらふといふやうなお心はありませず、かへつて、手掛をこつそりとよび、着物だの食べものだのと、色々のものを恵んでやり、夫が外にあそびたき様子あれば、さきに廻つて手掛にあひ、夫にあやまちのなきやう、いひふくめてやり、或時は、髪さへゆふてやりしことが、あるとききつたへます。何故さうするかといへば、みんな夫をだいじとおもふからでありまして、自分がねたみ心をやめて、柔か優しく親切もつてあたるときは、手掛もまた夫に心をもちひて、夫に怪我あやまちのなきやう、夫をだいじにするならんと、思召して遊ばさるゝのであります。

世のつねのものなれば、なか/\そこまでに心はとゞかず、先づ第一に心の焔もえあがりて、夫には心持をわるくさせ、手掛には腹をたゝせ、ます/\夫の心に狂ひを長じさして、己は働くのも手につかず、それのみをくよ/\思ひ、心にかけて、遂にうち/\むつまじきこともかなはず、次第々々に、家のおとろへるやうになるは、世の中にまゝある事であります。

しかるに、おみきさま即ち教祖様は、前に言ふとほりで、これとはうらはらでありまして、夫をだいじと、それのみ心にかける位ゆへ、日々夫の遊興にひきかへ、自分は人々の働かぬときにも、働くやうにして田畑の耕やしから、内のしまりから、何一つおん厭ひなく、つゝまやかに遊ばされたというふことでありますが、誠に是れ万人のひながたで、女たるものは、夫に仕ふる身なれば、夫のいふことに逆らはず、夫のすることに邪見をもたず、たとへ、夫は女ぐるひするとも、自分はよく身をつゝしみてからに、夫が遊べばあそぶほど、自分がくるしんで働きをなし、夫のあそぶのをうめるやうに心がけねばなりません。

…ここに書かれている封建的・家父長制的・女性蔑視的価値観の押しつけのいちいちに対し、言葉を尽くして批判を加えることは省略したいと思う。当時生まれたばかりの天理教団にとっては、天皇制軍国主義の明治政府から公認と保護を受けるためにはこうした「教義」が「必要」だったわけであり、表向きはこのような形で当時の世間の価値観に合わせるやり方を取ってしか生き伸びることができなかったのだ、といったような事情については、理解することはできても肯定することは到底できない。今の時代でこそ「表向き」といったような、最初から自分たちは分かっていたんだみたいな言い方を天理教の人たち自身もするようになってきているけれど、それを「心から」説教して回る「天理教の先生」たちが当時は無数にいたことを私は知っているし、今でも割と存在していることをしっかり伝え聞いているからである。そのために「自ら進んで」夫のDVに耐え忍ぶ女性や「自ら進んで」戦争のための銃を取る男性が、信者さんたちの中から数限りなく生み出されてきた歴史に対し、天理教という宗教は責任を取らねばならないはずだと思う。だから私には、「今ある天理教」のことを「おおらかに肯定する」ような文章は、決して書けない。

けれども、この「おかののエピソード」を口伝えで語り継いできた多くの信者さんたちがそこから受け取ってきたのは、きっとそれとは全く違った「中山みきという人のイメージ」だったのだと思う。「まんが おやさま」のこの回には、その一端が示されていたように思う。私が書きたいと思っているのは、そんな風に数知れない人たちに、心の奥底の誰にも言えないところで、いろんな間違いを繰り返しながらも前を向いて生きて行くことを具体的に支えてくれる存在となり続けている中山みきという人の姿なのである。

もっとも、この「おかののエピソード」に関しては、前回書いたようにほとんど全てがフィクションであることが明らかになっている話なので、私が書こうとしている中山みきという人の伝記には、たぶん登場させられる余地がないだろうと今のところは思っているのだけれど。今回はそんなわけで、サラッと「こんな伝承もあるみたいですね」で済まそうと思っていた話だったにも関わらず、思いのほか長大な記事を書く羽目になってしまった次第だったのだった。次回に続きます。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。