「教祖絵伝」を読み直す 2/25 「御入嫁から三十振袖まで」

とみ新蔵さん作画の「まんが おやさま」と歩調を合わせて、平田弘史さん作画の「教祖絵伝」を読み直す企画も着実に進めて行きたい。実は本日2024年4月9日までの期限つきで、平田弘史さんの代表作「薩摩義士伝」の第一巻を無料で読めるキャンペーンが某サイトで実施されており、先ほどまで読みふけっていたのだったが、本当に迫力のある絵を描かれる方だったということに、改めて圧倒されている。中山みきという人の伝記を書きたいという決意を私がもう5年早く形にすることができていたなら、生前の平田さんに直接お会いして話を伺う機会もあったかもしれないのにと思うと、悔やまれてならない。せめて今後は悔いを残さないように、会える人には絶対に会えるうちに会っておこうという気持ちを新たにしているこの頃である。

連載開始にあたって「天理時報」に掲載された記事の中で自ら述べておられたように、平田さんがこの「教祖絵伝」の執筆のため、「綿密な時代考証」に注ぎ込まれた情熱の量は、凄まじいものだ。みきという人が生きた時代の人々の服装の柄から、畑や台所での生活の風景、嫁入り行列の風俗描写に至るまで、徹底的に調べあげた上でしか、描かれていない。p10の南西方向から見た中山家の鳥瞰図は、1951年に刊行された「おやしき変遷図」の中の「教祖御入嫁当時」の見取り図を参考にして描かれたことがありありと分かるものだが、ここまで精密な想像図を作りあげて下さった方は、平田さんの他にはどこにもおられなかったのではないかと思う。中山みきという人の生涯とそれを取り巻くドラマのすべては、今後この「おやしき」を舞台として展開されてゆくことになるわけであり、それをリアルに思い描くためのよすがとして、こうした想像図ほど頼りになるものは他にない。ただし、その平田さんが参考にした資料それ自体が「いいかげんな想像」にしかもとづいていないものだったケースは往々にして存在したらしく、後に平田さんと天理教側との信頼関係が破綻して、「教祖物語」の連載が中止のやむなきに至ったのも、そのあたりの事情が関係してのことだったと聞いている。平田さんの偉業に敬意を評しつつも、「本当はどうだったのか」という視点を持ち続けることが、やはり今後も我々には必要な課題になっているのだと思う。

右上に描き込まれている「下男室」や「下女室」が実在したのかどうかをめぐっては、異論も存在する。

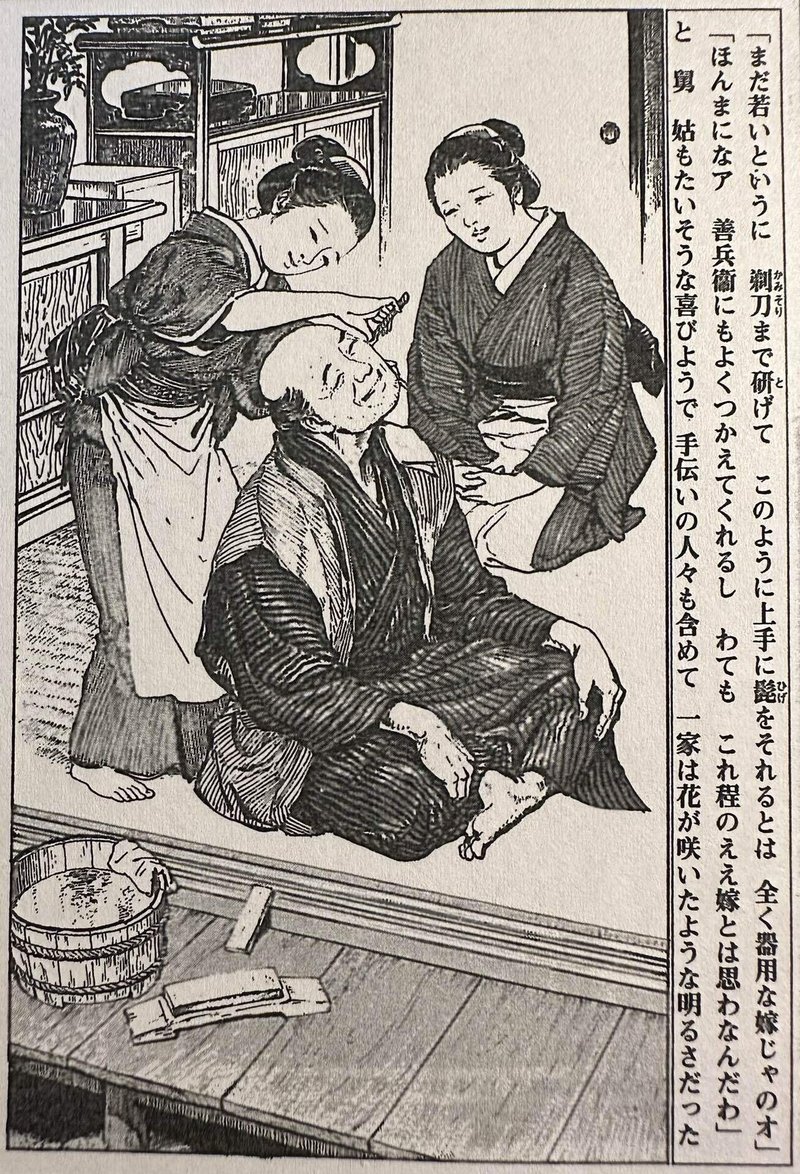

さて、「まんが おやさま」の中では省略されていたが、「教祖絵伝」の中では取りあげられているエピソードとして、p14の「三十振袖」をめぐる逸話がある。

【中山みきという人は】衣服髪飾りなど、すべて質素で地味なものを好まれ、身なりには少しも頓着なさらなかった。十四歳で里帰りされた折には、着物は派手な振袖であるのに、髪は三十女の結う両輪であったから、村人達は、三十振袖。と、私語き合うた。

という「稿本教祖伝」の記述にもとづいてp14の絵は描かれているわけなのだが、この「三十振袖」のエピソードは誰がどういう意図をもって「教祖伝」の中に紛れ込ませたのか、非常にわかりにくいことになっている。中山みきという人が「身なりに頓着しない人」だったということを伝えたいのかもしれないが、「すべて質素で地味なもの」を好んだ人だったというのであれば、嫁ぎ先から実家に戻るのに「振袖」なんて着て帰るというのは、むしろおかしな話だ。「未婚は振袖」「既婚は留袖」みたいな慣習が生まれるのは実はあとの時代になってからの話であるらしく、未婚既婚を問わず若い女性が「振袖」を着ていたということ自体は、別に「不自然なこと」ではなかったらしいのだけど。

調べてみたところこの「三十振袖」という言葉は、当時の時代にあって街頭で性を売る仕事をしていた女性たちに対し、侮蔑的に投げつけられていた言葉であったらしいことが分かった。男性の気を引くために、実際の年齢より若作りをして商売をしている姿をあざけるため、こうした言葉が使われていたのだという。相当、と言うか絶対的に、ひどい言葉である。そして中山みきという人がそれと同じ言葉で、自分の生まれた村の人たちから侮辱を受けていたということは、一体どう解釈すればいいことなのだろうか。

こういう話が残っているということは、若い頃の中山みきという人が周囲から「三十振袖」と陰口を叩かれていたことは、多分「有名なこと」だったのだろうと思われる。けれども「稿本教祖伝」が書かれた時代になると、その言い伝えだけは残っているものの、「三十振袖」という言葉の意味を知っている人間が執筆者たちの中には既にいなくなっていたから、引用したような「変な挿話」が成立してしまったということだったのかもしれない。とりあえず言葉の元々の意味に立ち返ってみるなら、みきという人は「地味な格好をしていたから」陰口を叩かれたのではなく、「分不相応」に「派手」な格好をしていたから陰口を叩かれたのだと考えるしか、この場合、ないように思われるのである。

このエピソードは、みきという人が嫁に入った中山家が、その生家の前川家よりも「身分の低い家」だったことを示唆しているのではないか、という研究がある。そうやって一旦「身分の低い家の人間」になった女性が、「分不相応」な格好をして生まれた家に戻ってきたからということで、周囲の人間はそうした陰口を叩きあったのだろうということに、この説に従うならば、なる。確かにそう考えた方が、「辻褄」は合っているように思う。けれどもそこから何らかの「結論」を引き出そうとすることは、今の段階では、控えておきたい。

まずは、虚心坦懐に、既成の「教祖伝」の中に描かれた中山みきという人の足取りを、たどり直してゆく作業に集中したいと思う。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。