「まんが おやさま」を読み直す 4/48 中山家のこと

1983年6月発行の「天理少年7月号」に掲載された「まんが おやさま」第4回では、前川家から中山家に嫁いだ当初の中山みきという人の姿が描かれている。(ただし史実としては、文化3年のこの時の時点では両家とも苗字を名乗ることを正式には許されていないので、「前川家」「中山家」は便宜的な表記となる)。「稿本教祖伝」ではこの頃のことが

嫁がれた教祖は、両親にはよく孝養を尽し、夫にはよく仕えて些かも逆らうこと無く、一家睦じく楽しく暮された。舅から、そなた髭をよう剃るか。と、尋ねられた時に、剃刀と砥石を持ち出し、起用に剃刀をあわせて髭を剃られたので、舅は、何とまあ器用な。と、大そう喜んだ。

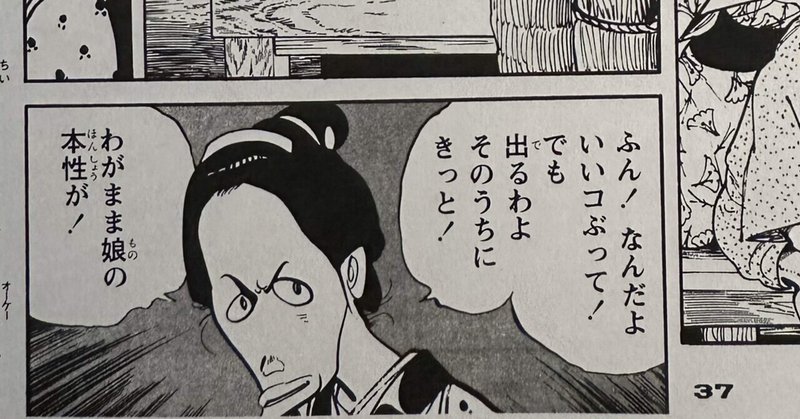

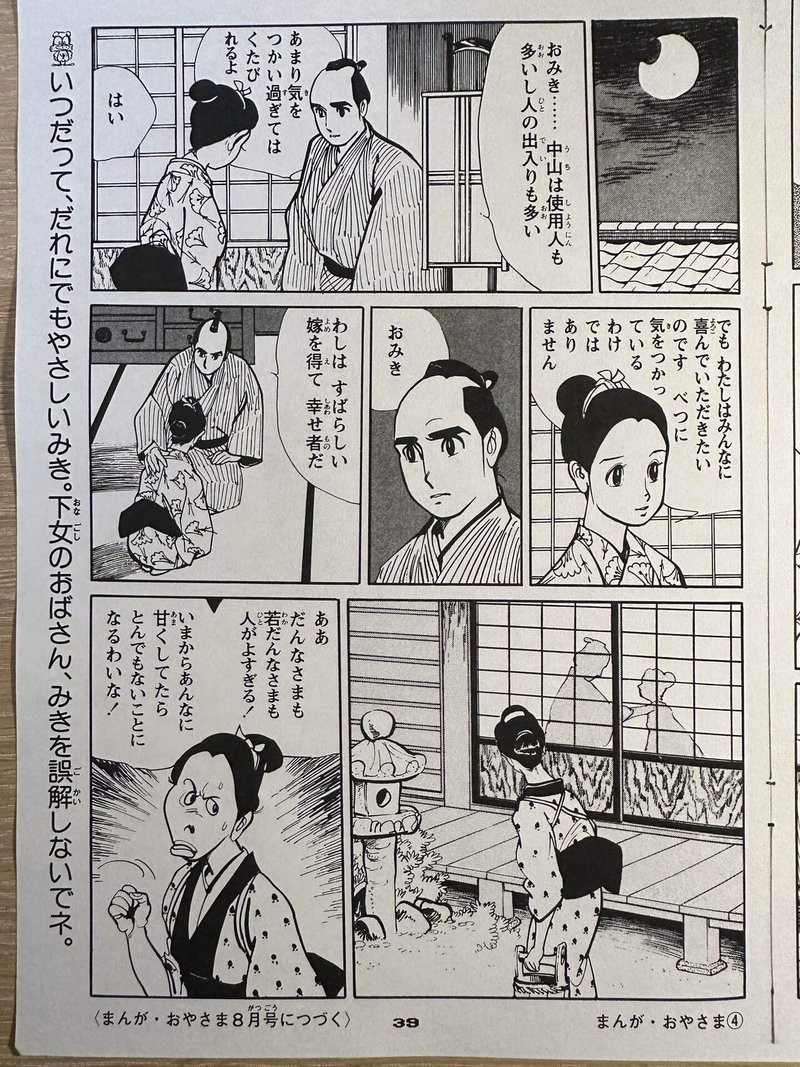

…といった風に、ひたすら「教祖中山みき」へのお追従のような言葉でのみ語られており、ともすれば読んでいて白々しいような気持ちになってしまうのだが、作画者のとみ新蔵さんはここで「みきにやさしくない下女さん」という架空のキャラクターを登場させることにより、物語にぐっとリアルな緊張感を与えてくれている。とても見事なドラマ作りの手法であると思う。この「しげさん」が、次回からはみきさんにどんな意地悪を仕掛けてくることになるのか、初めて読んだ時に依然4歳だった私は、怖くて不安で仕方がなかったものだった。

だが、天理教側から「稿本教祖伝」以外にまともな資料を全然提供されていなかったという作者の方に責任は全くないわけなのだけど、「事実はどうだったのか」ということを詳しく検証してみると、この回からみきという人が40歳になるまでのおおよそ25年分のエピソードは、どこからどう手をつけていいか分からなくなるぐらいに「間違いだらけ」である可能性が極めて高いのだ。

庄屋敷小在所西から見れば

足達金持ち善兵衛さん地持ち

端のかせ屋は妾持ち

という、マンガの最初のコマに登場する「民謡」は、天理教史研究の泰斗と呼ばれた高野友治さんがかつての庄屋敷村の住民の方から直接採録されたものであるらしいので、(中山)善兵衛さんが「地持ち=土地をたくさん持っている人」と呼ばれていたことは、事実なのだと思われる。

だが、各種資料におけるこの歌の取りあげられ方は、いささかピント外れなことになっているのではないか。と私には以前から思えてならない。そもそもこの歌は、一見して明らかなように、善兵衛さんという人が「地持ち」であることをコトホぐために作られた歌ではなく、最後に出てくる「かせや」の当主の方が「妾持ち」であることを揶揄するために作られた、悪口のための「はやし歌」であるわけだ。(「かせや」というのはちなみに、庶民に苗字が許されなかった時代に家の呼び名として使われていた「屋号」であり、古い農村では今でもお互いを「名字」ではなく「屋号」で呼び合う習慣が残っている。後に中山家となる家は、屋号では「わたや」と呼ばれていたらしい)。だから子どもがこんな歌を面白がって歌っていたら、良識のあるオトナなら必ずそれを叱ってやめさせたはずだと思う。それにも関わらず、「天理教少年会機関誌」を自称する雑誌が、子どもがこんな歌を歌っている場面を無批判に掲載しているというのは、一体どういう料簡なのだろうか。ということがまず気になる。

昔は今と違って、差別があることが「当たり前」の世の中だったのだから、子どもにこんな歌を歌わせてオトナがそれを笑いながら見ているような風景も、「史実」としてはありえたことなのではないか。みたいな「客観的」なことを言って、私みたいな意見の持ち主に冷笑をあびせてくる人たちというのが、世の中には時々存在する。それならあなたは、自分が今その時代にいたとしたら、やはり平気でそれを笑いながら眺めていることができる人なのか。と、そういう人には問い返したい。そしてもしその人が「天理教の人」であったとしたならば、中山みきという人もそれを笑いながら眺めていることのできるような人だったと本当に思うのか、と問い質したい。

「妾持ち」という言葉が「はやし言葉」として成立しうるのは、その社会が家父長制的な価値観にもとづいて、女性を差別することを「当然」のこととしている社会であるからに他ならない。そしてこうした文句を「口にする」ことを通して、「妾」という言葉で蔑視の対象とされている女性たちのことを自分たちもまた差別の対象としてゆくことを、子どもたちは「学習」してしまうわけなのである。だから、子どもたちを人を差別するような人間に育てたくないと思うなら、ここは絶対「叱ってやらねばならない」場面であると私は思う。それを、そういう注釈を付け加えることもせず、こんなえげつない歌の文句を口ずさんでいる子どもたちの姿を「のどかな風景」みたいに描き出して平気でいたということは、当時の「天理少年」は「天理教」の名のもとに差別をバラまいていたのかと批判を受けても仕方のないところであるだろう。今の「天理少年」がどうなっているのかは、あれ以来全然読んでいないので、知らないのだけど。

そのことの上で、こういう歌も「民謡」であるといえば「民謡」なのかもしれないけれど、「妾持ちのかせや」さんという人は、別に福島県の小原正助さんのように全国的にその名を知られた有名人というわけでもない。庄屋敷村というたかだか三十数軒しか家のない在所から一歩外に出れば、ほとんど誰も知らない名前だっただろうと思うし、そんな歌を「村の外」にまで持ち出そうとする村の人も、一人もいなかったことだろう。小学生だった頃、猿に似ていた私の顔面をおちょくるために毎日新しい歌を考えてくるクラスメートがいたことを思い出すのだが、「足達金持ち」というこの「歌」も、恐らくはそれと同程度の「歌」であったにすぎず、思いつきで歌われてその場をドッと盛り上げることさえできれば、後は忘れられてゆくだけのそういう「歌」であったに違いない。たまたまそれを覚えていた人がいたというのは、それが歌われた時の「盛り上がり方」がよっぽど記憶に残っていたから、ぐらいのことでしかなかったはずだと思う。

ところが、「まんが おやさま」の後になって新たに描かれた「劇画 教祖物語」においては、上街道を往来する旅人を乗せた馬を引く人が、旅人に聞かせるための「馬子歌」として上の「足達金持ち」の歌を奈良盆地じゅうに響きわたるような声で朗々と歌いあげている場面が2回も描かれており、何と言うか、奈良県のイメージにも関わってくるような話なので、地元民としてはつくづく、そういうウソを描くのはやめてほしいという気持ちになってしまうのである。「足達金持ち」という歌が存在したことそれ自体は「事実」なのだろうけれど、そんな脚色まで加えられた日には、「事実」は「真実」から遠ざかる一方ではないかと思う。とはいえそのこと自体はまあ、蛇足にすぎない話だ。

問題はこの「足達金持ち善兵衛さん地持ち」という歌の文句を唯一の「根拠」に、善兵衛さんという人は近在で一番の金持ちだった足達さんよりさらに多くの土地を持っている人だったに違いない、という「憶測」が生まれ、その足達家が持っていた地所はおよそ4町歩であったと記録に残っているから、記録にはないものの中山家が持っていた土地の広さはそれ以上だったに違いない、と結論づけるような「学術研究」が、あちこちで幅を利かせてしまっていることなのである。

まず書いておくべきこととして、県全体の面積のうちで人の住める場所の割合が最も少ない県として知られる奈良県=大和国において、4町歩も土地を持っていたら確かにその人は「大地主」と呼ばれてもおかしくない存在だったと言えるだろうが、4町歩という土地の広さそれ自体は、それほど大したものではない。あちこちに散らばった田んぼや畑を全部1ヶ所に集めても、たかだか200メートル四方である。全然、向こうが見える。その程度で「豪農」という言葉を使っていいものなのか、と私なんかは思う。関東や東北には何百町歩や場合によっては千町歩を越えるような田畑を所有していた大地主が少なくなく、そうした広大な土地で何百人もの人を使って農業を営んでいた人たちのことを「豪農」と呼ぶのだ、というイメージが一般的には存在していると思うのだけど、「中山みきが嫁いだ家もそんな家だった」ということを印象づけたいためにしれっと「豪農」という言葉が使われているのだとすれば、それは確信犯的な詐欺みたいなものではないのだろうか。

さらに書いておくべきこととして、「4町歩以上の土地」を中山家は持っていた、ということを裏づけることのできる資料や記録も、別に残っているわけではないのである。むしろ実際には「3町歩以下」だったのではないかということを推測させる状況証拠の方が、多く残っていたりする。場合によっては「使用人」や「小作人」など一人もおらず、家の家族だけで農業を営んでいたのが実際だったのではないか、と指摘している研究もある。そして考えてみれば、中山みきという人から最も早い段階で感化を受け、彼女に忠誠心を感じていてもおかしくなかったはずの「元·中山家の使用人」や「元·中山家の小作人」といった人たちは、その後の天理教の歴史には全く登場しないし、その子孫にあたる人たちが天理教に入信したといったような話も、後の時代には全く伝わっていないのである。

中山家が「大した地主」ではなく、また使用人や小作人を使うような家でもなかったのだとすれば、今回の「まんが おやさま」のような話は「全部ウソ」だったのか、ということになってしまう。最大限に良く言っても、「事実にもとづかないフィクション」という言い方がせいぜいだろう。そして困ったことに、私が現在自分で資料収集を進めている中での実感としては、「全部ウソ」だった可能性の方が相当に高いのだ。

中山みきの直接の子孫にあたり、二代目の「真柱」をつとめた中山正善という人は、江戸時代後期の自分の家の状況について、「苗字もなく、かろうじて自作農と言える程度の家だった」ということを自著に書き残している。直接の子孫の方がそう言っているにも関わらず、中山家は「豪農」であったとか「大地主」であったとかいった表現が150年経っても一人歩きを続けているのは、信者の方々が書く文章においては「おやさまの家に対して失礼があってはいけないから」という「忖度」の気持ちが働くからだろうし、教団の出す公式な文書においては「おやさまの存在を大きく見せたいから」という「思惑」が働いてしまっていることの結果であるのだろうと思われる。けれどもそうした「忖度」や「思惑」の内容というのは、「地主は尊敬すべきだが自作農を尊敬する必要はなく、小作人は見下してもいい対象である」といった文字通りの「封建的価値観」を、その人たち自身が「大切」にし続けていることの表れに他ならないのである。そんなものを「大切」にすることが、中山みきという人の思想といかにかけ離れたことであり、かつ中山みきという人のことをいかに「大切にしていない」行為であるかということは、私が書かなくても心ある人たちにはとっくの昔から「わかっていた」話ではないのかと思われる。

今回私が書かせてもらった問題に関しては、天理教の歴史を真摯に研究しておられる方々からの異論も多く寄せられることだろうと考えている。だが私は今この時点の段階で「史実」をめぐる全ての問題に結論を出すことは到底できないと思っているし、伝承をめぐって疑問を感じた点にはいずれひとつずつ詳しい検証を加えて行くつもりでいる。今はただ、これまで中山みきという人について書かれてきた様々な伝記や研究が前提としてきた事実関係について、根本的に見直すことの必要な点が存在しているのではないか、という自分の問題意識を提起することにとどめておきたい。

そのことの上で、「全部ウソ」であるかもしれない可能性が浮上してしまった「まんが おやさま」ではあるわけなのだが、「稿本教祖伝」の記述に忠実に従って描かれたこのマンガが描き出す中山みきという人の姿は、それを素朴に受け入れてきた信者の人たちの間で歴史的に形成されてきた「教祖」のイメージというものを、いぜん最もよく再現したものになっていると思われる。中山みきという人の「作られたイメージ」を解体して「より真実に近いイメージ」を再構築してゆくためには、「作られたイメージ」というものがどのようにして「作られて」いったかの過程を緻密にたどり直してゆく必要があるだろう。そんなわけで「まんが おやさまを読み直す」と題したこのシリーズは、とりあえず最後までこの形のまま、続けてゆかせてもらうことにしたい。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。