「まんが おやさま」を読み直す 10/48 足達照之丞の話 前編

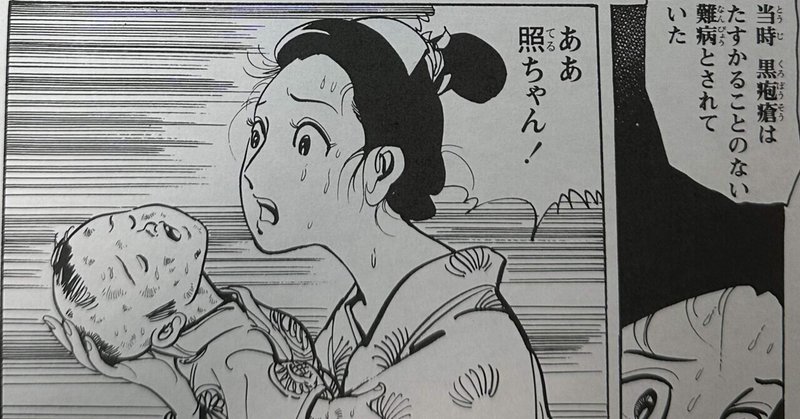

「まんが おやさま」の10回目。当時5歳だった私に精神的外傷とも言うべき巨大なショックを植えつけた「足達照之丞」のエピソードの前編に当たっているのだが、本当に怖かったのはこの次の号に掲載された話を読んだ時のことだったので、その恐怖の内容については今回はまだ触れないことにしておく。しかしながら今になって読み返してみて、当時の私は決定的なことがまだ何も起こっていないこの号の時点においても、充分な恐怖を味あわされていたという記憶がまざまざと蘇ってくるのを感じた。

何しろ、当時5歳だった人間にとって、「子どもが死ぬかもしれなくなる話」というのはあまりに受け止めきれない内容だったのだ。普通、子ども向けの読み物にはそんな恐ろしい話は出てこないのだし、こういう描写に出会ったのは恐らく生まれて初めてのことだったと思う。それで「死」とは何なのか、「死ぬ」とはどういうことなのかということを強烈に意識させられ、しかしそんなことは考えたってわかるはずがないので、とにかくひたすら怖かったことを覚えている。泣きはしなかったと思うのだけど。

さらに、どんどんいろいろ思い出してきたのだが、幼稚園に通っていた当時、私の組ではいつも誰かが「水ぼうそう」にかかって、1週間とか10日とかいった単位で長いこと休みをとって、みんなの前に顔を出さなくなっていたのである。あの年頃の1週間とか10日というのは、ものすごく長かった。とても心配だったことを覚えている。それでもって、私自身が水ぼうそうを発症したのも、確かその頃だったのである。そこへ持ってきて「ほうそう」が「黒疱瘡」になると「たすからない」という情報が、このマンガを通じて入ってきたものだから、私はパニックになった。水ぼうそうが黒疱瘡になったら、死ぬのん?と、必死で母親に訊ねていた記憶がある。母親は困ったような微笑を浮かべながら、江戸時代の疱瘡と水ぼうそうとは違うから、水ぼうそうでは黒疱瘡にならない、と説明してくれていたように覚えている。

それで「水ぼうそう」というのは「ウソの疱瘡」のことなのだな、という理解が私の中に生まれ、その時以来「水ようかん」とか「水風船」というのは「ウソのようかん」や「ウソの風船」なのだろうという感覚が生じ、その感覚はオトナになった今でも何となく私の中に残っているのである。子どもの頃に植え付けられた情報はいかに深々とその後の人生を支配してゆくものであるかということに、改めてビックリさせられている。

「黒疱瘡」というのがどういう症状の病気だったのかということについては、実は正確には分かっていないらしい。漠然と「天然痘」のことだったのではないかということが語られており、上のマンガの欄外注にもそのように書かれているわけだが、天然痘だったとしたら乳飲み子には感染しないはずだという指摘もある。あるいは、照之丞少年がもう少し大きくなってからのエピソードだったのかもしれないが、それだと「もらい乳のために中山家に預けられていた」という伝承とは整合性がとれなくなる。

とはいえ、単に「疱瘡」と言った場合、それが天然痘を指す言葉だったことは、歴史的に明らかである。そして天理教の世界には「をびやほふそはよろづ道あけ」という言葉が残っているように、中山みきという人が「神の教え」を説き始めて最初に取り組んだことは、「をびや」=お産にまつわる迷信、「ほふそ」=天然痘にまつわる迷信から人々を解放することだったということが、伝えられている。

それを考えてみると、次号以降に描かれているところの、預かり子が疱瘡にかかった時に彼女がとったとされている行動というものは、どう見ても後に彼女が説いた教えとは正反対のものであったように思えてならないのだが、とりあえずそのことについて詳述することは、次回以降の課題ということにしておきたい。

ところで、今回の「天理少年」を読み返してみてホホウと思ったのは、「卑しい乞食」という言葉、また「身分の違い」という言葉についての欄外注の内容が、前回より幾分「まともなもの」になっていることである。この前の号に「乞食のおばさん」が出てきた時の欄外注の内容が、見るにたえないほど差別的なものであったことについては、二回前の記事で触れたところなのだが、天理教少年会の間でも「さすがにあれはおかしい」ということが、何らかの形で議論されて、その結果が反映されているのだろうと思われる。しかしながら「人間はみな平等である」ということが、「人間はみな親神さまの可愛い子どもだから」ということを根拠にしてしか説明されていないことについては、それでいいのだろうかと私なんかはやっぱり思ってしまう。よしんばそれが中山みきという人が実際に説いた教えであったとしても、やっぱり思い続けてしまうだろうと思う。「人間はみな平等である」ということを「説明」するのに、「人間よりエラい存在」の「権威」を持ち出さねばならない必要がどこにあるのだろうと思うのである。このことについては、考え続けて行きたいと思っている。

あと、懐かしいと思ったのは、同じく欄外に記載されている「文通相手募集のコーナー」である。私が子どもの頃には、どんな雑誌の上でもこうした形で読者が無防備に自分の個人情報をさらし合い、交流を求めていたりしていたものだったのだが、ああいう文化って今では、どういうことになっているのだろうか。それでもって当時は当時で、いろんな問題が起こったりしなかったものだったのだろうか。そういえばこのエピソードを読んだ数年後、同じ「天理少年」で文通相手を募集していた東北地方の釣り好きの男の子に手紙を出してみたいと母親に言ってみて、「そんなんやめとき」と言われてあきらめたことがあったのを、数十年ぶりに思い出した。何でそのとき母親が「やめとき」と言ったのか、私は知らない。あるいは少女時代に「文通」でイヤな思いをした経験とかが、あったのかもしれない。

というわけで次回に続きます。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。