瀬戸内海の栄養塩の60%は太平洋から供給されている!(環境研究総合推進費による栄養塩供給メカニズムの研究)

瀬戸内海の栄養塩のあり方についてwebで調べていたところ、大変興味深い研究が行われているのを見つけました。

先日来、兵庫県水産技術センターの研究により、栄養塩の減少等、瀬戸内海の貧栄養化がいかなご漁の不漁の理由であることを説明してきました。

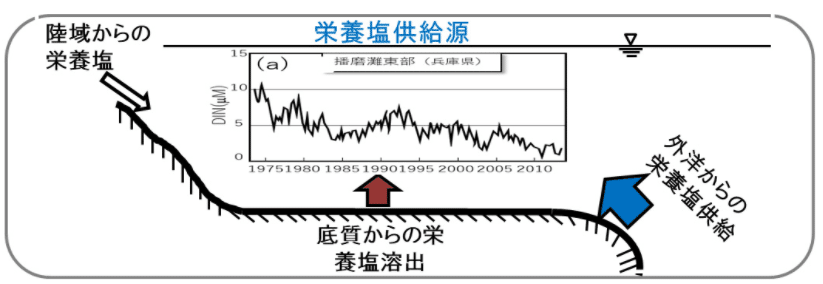

栄養塩を供給するために、下水処理場を管理運転したり、ため池をかいぼりしたりする等、陸からの供給について具体的な対策を実施しているのですが、瀬戸内海の栄養塩の供給元は、太平洋からが約60%であるというのです。

これに加えて、海底の底質から溶出する栄養塩量は河川からの栄養塩の2.5倍と見積もられているそうです。この見積もりが正しいとすると、河川から供給される栄養塩が瀬戸内海の栄養塩に占める割合は十数%にすぎないということです。

一生懸命陸からの栄養塩供給を増やしても、瀬戸内海全体への影響は限定的、ということになるかもしれないのです。

環境省の外郭団体、独立行政法人環境再生保全機構が「環境研究総合推進費」という取り組みを行っています。

このページからの引用です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<目的>

【研究開発により環境政策の推進に寄与】

環境研究総合推進費(以下「推進費」という。)は、気候変動問題への適応、循環型社会の実現、自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保など、持続可能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知見の集積及び技術開発の促進を目的として、環境分野のほぼ全領域にわたる研究開発を推進しています。

<特徴>

【環境省が必要とする研究テーマに沿った研究開発を採択・実施】

環境研究総合推進費は、「環境研究・環境技術開発の推進戦略(令和元年5月環境大臣決定)」に示された「重点課題」及び環境省からの「行政要請研究テーマ(行政ニーズ)」を提示して公募を行い、広く産学民官の研究機関の研究者から提案を募り、評価委員会及び分野毎の研究部会の審査を経て採択された課題を実施する、環境政策貢献型の競争的資金です。

環境省がトップダウン的に研究テーマや研究リーダー等の大枠を決めた上で、研究チームを競争的に選定するシステム(戦略的研究開発領域)を設けるなど、環境政策への貢献・反映に立脚した戦略的な研究開発を強力に推進します。

【外部委員の評価により制度運営の透明性・公平性・効率性を確保】

推進費において、事前評価(採択時審査)、中間評価、事後評価を行う評価委員会・研究部会は外部専門家・有識者等からなり、各研究課題は、必要性・効率性・有効性の観点から審査されます。

事前評価の結果に基づいて新規課題の採否を決定し、中間評価の結果に基づいて次年度予算額の増減を決定するなど、透明かつ公平で効率的な制度運用に努めています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この「環境研究総合推進費」によって、次の研究が2020年から始まっています。2022年までの3年間をかけて研究される計画です。

その概要、途中経過の報告はこのサイトに掲載されています。

以下、そのサイトからの引用とキャプチャーです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<研究概要>

【 課題番号 】

5-2005

【研究課題名】

播磨灘を例とした瀬戸内海の栄養塩管理のための物理―底質―低次生態系モデルの開発

【 研究期間 】

令和2年度(2020年度) ~ 令和4年度(2022年度)

【研究代表者】

森本昭彦(愛媛大学沿岸環境科学研究センター)

<研究全体の概要>

瀬戸内海の水質は1960~1970年代の高度経済成長期に急激に悪化した。

その後、瀬戸内海環境保全特別措置法によりリンや窒素の総量規制が行われ、長い時間を要したが瀬戸内海の栄養塩濃度は低下し、ある意味きれいな海となった。

その一方で、イカナゴの不漁やノリの色落ちなど漁業生産量は水質の改善と反対に低下している。漁業生産を回復させるために陸からの栄養塩負荷量を増加させるべきとの議論があるが、まずは陸からの栄養塩負荷量の変化に対する海域の栄養塩濃度の応答を理解する必要がある。

瀬戸内海は四方を陸に囲まれ多くの都市に面しているため、栄養塩は主に河川を通じて陸から供給されていると考えがちである。

しかし、既往の研究によると、瀬戸内海の約60%の栄養塩は太平洋を起源とするものであり、さらに、海底の底質から溶出する栄養塩量は河川からの栄養塩の2.5倍との見積もりがある。

これらの見積もりが正しいとすると、河川から供給される栄養塩が瀬戸内海の栄養塩に占める割合は十数%にすぎない。

したがって、太平洋や底質からの栄養塩の供給量が変化すると、陸からの栄養塩供給量の変化よりも瀬戸内海の栄養塩濃度に与える影響は大きい可能性がある。

本研究では、底質からの栄養塩溶出量やプランクトンの長期的な変遷に関する情報が充実している播磨灘を対象とし、陸起源、底質起源、太平洋起源の栄養塩の割合とその時間変化を明らかにでき、陸からの栄養塩負荷量を変化させたときの栄養塩循環を定量的に計算可能な物理―底質―低次生態系モデルを構築することを目的とする。

このモデルを構築するため、サブテーマ1として香川大学は底質からの栄養塩溶出量の変動機構を解明するため、現場観測と室内実験により基礎生産・沈降粒子束・底質からの栄養塩溶出を同一の観測点において見積もる。

サブテーマ2を担当する愛媛大学はサブテーマ1により見積もられた底質からの栄養塩溶出量の変化と水中での有機物の分解過程を再現できる底質モデルと低次生態系モデルを開発する。

また、太平洋起源の栄養塩の挙動を解析可能な黒潮域を含む瀬戸内海を対象とした空間分解能1㎞の低次生態系モデルを開発し、このモデルの結果を境界条件とする播磨灘を対象とした空間分解能500mの物理―底質―低次生態系モデルを開発する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

我々が使用するいかなごは、播磨灘と大阪湾で漁獲されたものです。

大阪湾のほうが、太平洋との海水の行き来が多いはず。

原因が太平洋の海水によるものだとすると、いくら人間が陸からの供給を増やしても、その効果は全体の10数%にすぎず、あまり期待できない、ということになります。

海底からの栄養塩溶出については、「海底耕耘」を行う話がありましたが、全体の砂の量が減ってしまっているのが大きな要因になっているのかもしれません。

いかなごの不漁は海底の砂地が減ってしまったことが原因だ、とおっしゃる元漁師の方もおられるそうです。実は海底からの栄養塩供給に関係があるのかもしれません。

サブテーマ1は、陸からの栄養塩、太平洋からの栄養塩が瀬戸内海に流れ込み、海底に長年堆積してきたものが徐々に瀬戸内海に溶出するメカニズムを解明しようとしているようです。

サブテーマ2は、専門用語が多くてよくわかりません(汗)。

でも、瀬戸内海を「豊かな海」にするための全体メカニズムが解明されるのではないかと期待ができますね。

この研究の結果はこのウェブサイトに順次掲載されるようです。

定期的にチェックをしていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan