ホンダのトルコン型8速DCT、新メカニズムを整理

ホンダが北米で展開している高級ブランド「ACURA(アキュラ)」。そのラインナップでは小型といえるTLX 2.4に搭載されている『中型車用トルクコンバーター付8速DCT』について、本田技術研究所の技術紹介レポートを目にする機会があったので、その気になる点について整理しておこう、と思う次第。

ホンダにかぎらず、現在のパワーユニットにおいてトランスミッションの役割、とくに燃費性能における重要度は増すばかり。

そして、昔ながらのドライビングファン的な要素でいえば高回転まで回して、エンジン回転をドロップさせずにつなぐことのできるクロスレシオが評価されておりましたが、燃費性能を求める現代においては、同じクロスレシオであっても、それはエンジンのスイートスポット(熱効率の良い領域)をキープするためであります。

スイートスポットをキープしながら、幅広い速度域に対応するためには変速比幅という要素も重要。レシオカバレッジ、レシオレンジとも呼ばれる、このファクターは8速ギアでいえばローレンジのギア比を8速のギア比で割ることで求められるもので、広いほど有利といえましょう。

ただし、変速比幅が大きく、クロスレシオにするということは、すなわち多段化につながるわけで、トランスミッションのサイズアップ、重量増というネガティブポイントにもつながってしまうのでした。

もちろん、変速機の本質として伝達効率も重要でありますし、またシフトショックなどの快適性も見逃せない要素でありましょう。

現段階では、熱効率の良い領域を維持するクロスレシオ的な意味合いのポテンシャルにおいては金属ベルトなどを使う無段変速機のCVTが有利とされ、重量と広い変速比幅のバランスでは遊星歯車を使ったステップATが有利とされているのでした。また、軽さと伝達効率のバランスでいえばAMTと呼ばれるマニュアルトランスミッションベースの変速機の優位性も見逃せないところ。

そして、燃費性能とドライビングファンを両立させるものとして、素早い変速が可能で伝達効率にも優れるDCTが評価されているという風に整理できるでしょうか。

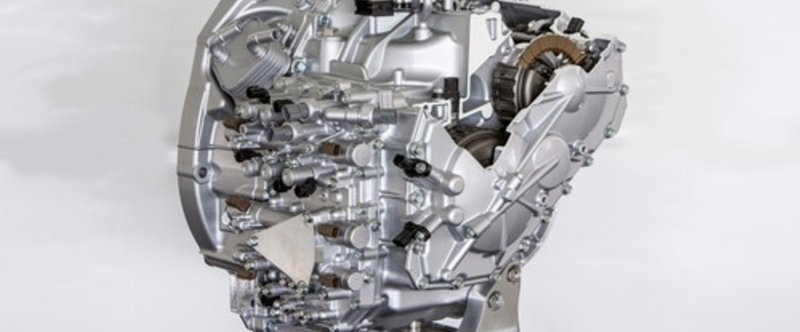

というわけで、ホンダ(アキュラ)のトルクコンバーター付8速DCT。もともとDCTという名前は「デュアル・クラッチ・トランスミッション」に由来するもので、偶数ギアと奇数ギアそれぞれにクラッチを与え、素早いシフトチェンジを可能にしているもの。通常はエンジンとトランスミッションをつなぐ部分にデュアル・クラッチを設けております。

しかし、クラッチを使うという機構上、低速でのギクシャク感、シフトショックという課題もあり。アキュラ・ブランドのモデルとしてはクリアすべき課題となったのでありましょう、おそらく。

その対策としてエンジンとトランスミッションの間にトルクコンバーターを配したのがアプローチのスタート地点と想像できるところであります。

ちなみに、DCTの肝となるデュアルクラッチは、エンジンから見てトランスミッションの一番遠いところ(外側)、偶数ギアシャフト、奇数ギアシャフトの端に多板クラッチが置かれているのでした。

なるほど、エンジンとトランスミッションの接続にトルクコンバーター(もちろんロックアップ領域は広め)を使い、デュアルクラッチはシフトチェンジにおけるシャフトの固定にと使いわけるといううアイデアで、コンパクト化とスムースネスを狙ったのでありましょう。

ただ、こうした仕組みは部品点数が増えてしまいがちなので、重量増が心配されるところですが……。

発表されているところによると、ホンダの8速DCTの重量は95.0kg。従来、同じクラスで使っていた5速ステップAT(ホンダなので平行軸式のはず)が92.6kgということなので、わずかに重くはなっているものの、DCTとしてはかなり軽く仕上がっている、という印象。

ただし、アキュラTLXでは、スポーティさ(シフトアップ時のつながり)を重視して、変速比幅が6.367と狭めになっているのは、気になるところ。変速比幅7.0まで対応できるということですが、ステップATのトップランナーは10.0あたりでの競争になりつつありますから、仮に設計上の上限が7.0だとしたら、将来性には若干心許ない印象もあり。

組み合わせられている2.4リッターエンジンの最大トルクから、250Nm級のトランスミッションと仮定して、遊星歯車のステップATも含めたライバルと比べると、15kgくらいは軽くできるといいだろうし、変速比幅も9.0くらいには届くといいだろうな、と思うところでありました。

本音を言えば……。

ここから先は

¥ 108

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?