07May16 : ハイリーズキューブマイク、セッション用セッティングの件

さて、ライブやセッションの機会のたびに少しずつ違うセッティングを試しているハイリーズキューブマイク(highleads cubemic)とフレームドラム(flamedrum)の組み合わせについて、また書きます。

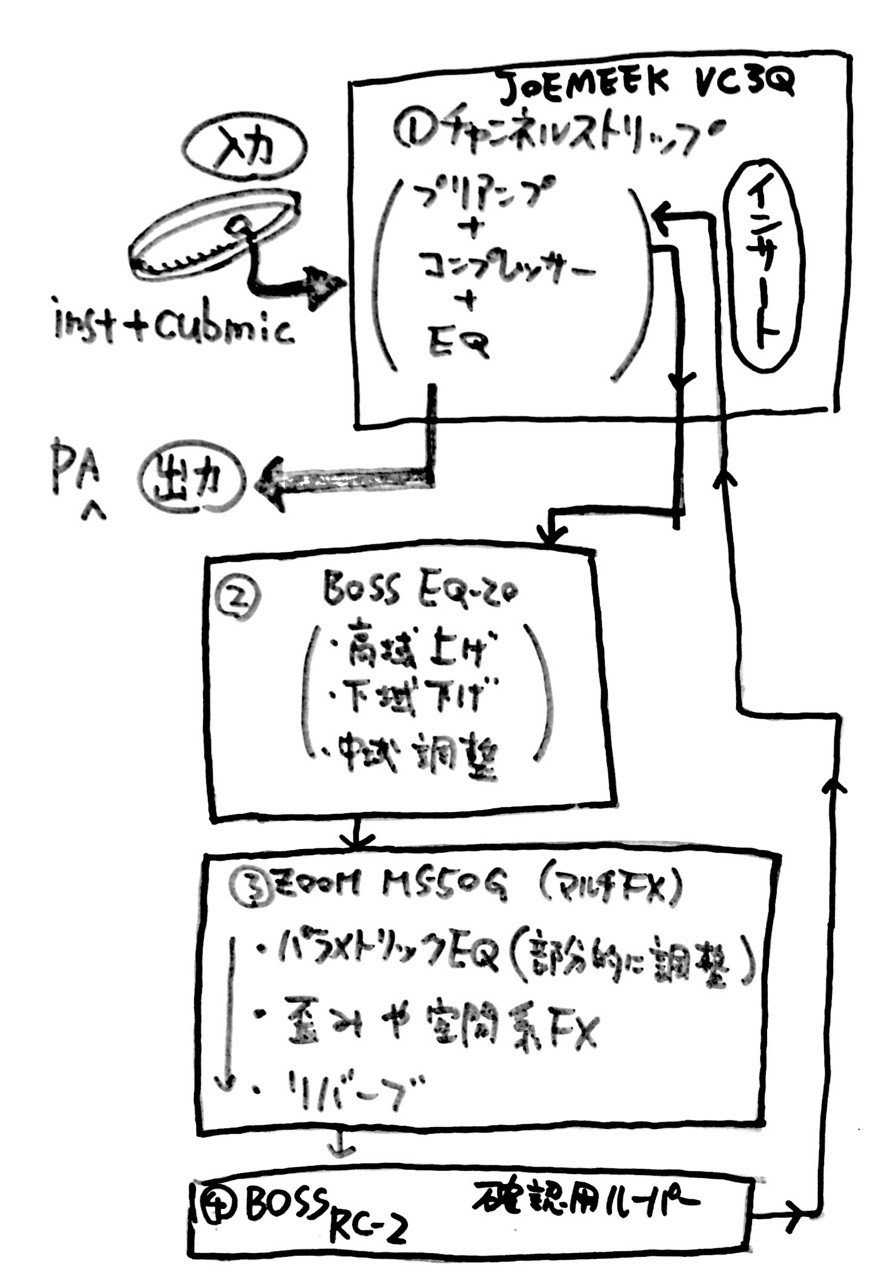

以前に、割と大きなセッティングの組み方に関連しては既にご紹介している(これの中の『【2】実際のイコライザー設定例や機器の検討など』などの稿)ので、今稿では、キューブマイクは一系統で、機動性と安定性の両立だけを重視したセッティングのものを扱います。「一系統」「ストンプボックスエフェクター中心」という事に割り切った視野で考えるとこういう事も出来ます、という感じの例です。

音作りのために経ている過程は、大きいセッティングの時とそう変わりませんが、「楽器内部での響きを作る部分」と「楽器の外での響きを作る部分」という風な段階は経ていないので、もしかすると誤解を残しやすいのかも知れないな、という懸念はあります。

つまりひとつには、「アコースティック楽器にエフェクターを用いるのは良くないことだ」という様な考えをお持ちの方の印象を補強してしまうかもしれないという事です。実際には聴いたり使ったりしてみたところでの良さをご判断いただくしかないかなとは思うのですが、わたしとしては、エレアコ(エレクトリック=アコースティック)楽器としての良さを残せる感じが得られそうだぞ、という風に思っています。

もうひとつには、キューブマイク収音と何らかのサウンドプロセッシングとはひと組でひとつの楽器であるという事が見落とされてしまうかも知れないという事もあります。キューブマイクで収音した信号がほぼ完成品であり、それを着飾らせたい時だけエフェクターを通すのだという風な捉え方をされてしまうのは、出来れば避けたいな、という事です。キューブマイク収音された信号は、ギターで言えば、ギターのサウンドホールに耳を当てて中の音を聴く事や、ギターの胴を取り払ってしまった音を聴こうという様なものではないでしょうか。言ってみれば、あえて素材の音を収音したという様なものなのです。

わたしは、「キューブマイク収音と何らかのサウンドプロセッシングとはひと組でひとつの楽器」という風に捉えた方が、良い結果を得られやすいのではないかと感じています。ここでの「何らかのサウンドプロセッシング」とは、電気的な方法によるものです。この話題についてもっと詳しく扱おうとすれば、楽器のフルレンジの音をすべてスピーカーから再生出来る様にする運用か、それとも、電気的な拡声をしない演奏音に「ちょい足し」という感じでキューブマイク収音の再生音を付加する運用かという事でもその取り扱いは変わると考えていますが、いずれにしても、アコースティック楽器をマイクロフォン収音している場合にも音は必ず信号化され、電気回路を通り、サウンドプロセッシングされていますし、電気的な拡声をしない場合でも、楽器の構造や演奏会場の構造によって、音は、都度サウンドプロセッシングされています。その点に関して自覚的であるとか、より視野に入れてみようとするかどうかとかが違うだけなのじゃ無いかなあというのがわたしの感想ですから、今回もこのまま「サウンドプロセッシングするよ」という方向で、話を進めてみたいと思います。

★ ★ ★ ★ ★

さて、ハイリーズキューブマイクはこんな感じのピックアップです。マグネチック・シングルコイルピックアップです。ここでは、「カンジーラ」というフレームドラムにネジ留めしてあるものを、内側から撮影しました。

(ハイリーズ社から販売されているものに配線など多少手を加えてあります。)

本稿ではふたつの方法をご案内します。それは、一系統の過程にいくつかのエフェクター機器を組み合わせたシステムと、「ZOOM MS-50G」ひとつで済ませる、より機動性に重きを置いたシステムです。

★ ★ ★ ★ ★

まず、『一系統の仮定でいくつかのエフェクターを組み合わせたシステム』の方から扱います。

今回用いたのは、次の機器です。

機器1)JOEMEEK VC3Q

同じような新型も、もう長く販売されていますが、わたしは、この型のEQの効き方を気に入っています。ファンタム電源、独特な気持ちの良い効きのコンプレッサー、独特で素晴らしい効きのEQ、インサート入出力、ミックス入力、ふたつのライン出力が備わっています。AC電源アダプターは、少し大きいです。一般的なギター・ベース用などの楽器用エフェクターとは想定用途か違う機器ですから、電源が取れる場所でしたら、最低限この機器だけでも出来ることのレベルが変わり、とてもお勧めです。ただ、数系統のシステムであれば、いっそPCなどのコンピュータを中核に使ったシステムを採用する方が、何かと利は大きいのではないかという感想を持っています。

今回の大体のセッティングは次です。音量レベルに関するLEDインジゲータが付いているのも、ありがたいです。

機器2) BOSS EQ-20

プログラマブルのグラフィックイコライザー(GEQ)です。プログラムの切り換えはフットスイッチで実施できないため、演奏中の接続楽器の切り換えは得意ではありません。その時繋いでいる楽器ごとの違いを吸収して次の機器に信号を繋いだり、また、その楽器らしい大まかな音の作りに整える様な役割です。電池駆動可能で、10バンドに関してそれぞれ±15dBの範囲で補正可能であり、それとは別に±15dBの音量レベル調整もプログラム可能です。

機器3) ZOOM MS-50G

ストンプボックス型ですが、内部で6つまでのエフェクター機能を施す事が出来る、マルチエフェクターです。

リバーブと、もしかしたらモジュレーションにも使えるかな?という感じの期待で導入してみたものなのですが、実際にはこれがとても活躍しましたし、得られた結果に、わたしは驚きました。

詳細は、本稿後半でも扱います。わたし自身は他からの流用という気持ちもあり本機を選択していますが、最初からこの用途のために用意される場合には、同じZOOM社のMS-60BやMS-70CDR、MS-100BT、あるいは他社のボーカル用小型マルチエフェクターなどがより最適かも知れません。

機器4) BOSS RC-2

旧型ですが小型のルーパーです。以前にも書いたのですが、キューブマイク打楽器の音調整には、最終段にルーパーがあるのが好ましいです。というのは、打楽器を叩きながら聴いた音というのは、奏者にとっては叩いた感触と楽器から出る音とが同時に混ざって得られるため、他の聴者が受ける印象とはまた違ったものになりがちだからです。特に、楽器からの演奏音とサウンドシステムからの音が混ざったものを聴いて判断された印象は、その場所での聞こえに限ったものであり、聴く場所を少し変えると大きく違ったものになっている恐れがあります。そのため、一度楽器から直接の音や演奏感覚が無い状態で、サウンドシステムからの音をよく確認する必要があるのです。そのために、ルーパーの導入は、手軽で良い方法です。

そういう意味では、このルーパーは、今回のようにVC3Qへのインサート内側ではなく、VC3Qからのライン出力を受ける順番に接続するのがより良いのかもしれませんが、今回は、機器の設置や配線の都合で、インサート内に加えてしまいました。

この機器を実際の演奏に用いる必要は特にありませんが、サウンドオンサウンド用途のルーパーとしてというよりも、単に「ポン出し機」として、SEやシンバル音などを再生する用途に用いるのは、簡単で便利な用法です。

★ ★ ★ ★ ★

さて、キューブマイクのそれぞれの楽器への設置状況は個別に皆違いがちなのであまり直接のご参考にはならないかも知れないのですが、EQ-20のとりあえずの設定も挙げてみます。

大きなシステムでは、皮からの音とジングルの音の境目の帯域に分離のためのマイナスのEQを、ジングルの帯域の一部にきらびやかさを加えるプラスのEQを、それぞれ狭い範囲で施していましたが、ここではごく大まかです。しかしVC3Q段でコンプレッサーを経過しているため、そこを補う方向の結果になっているような感じがあります。

(細やかなEQを楽器用のコンプレッサーやエンハンサーなどの併用で換えるという方法も他稿で既述の通りです。)

設定1) カンジーラ用

設定2) タール用

設定3) パンデイロ用

設定4) パンデレタ用

★ ★ ★ ★ ★

また、ZOOM MS-50G内で用いているエフェクターもいくつか以下に挙げてみます。

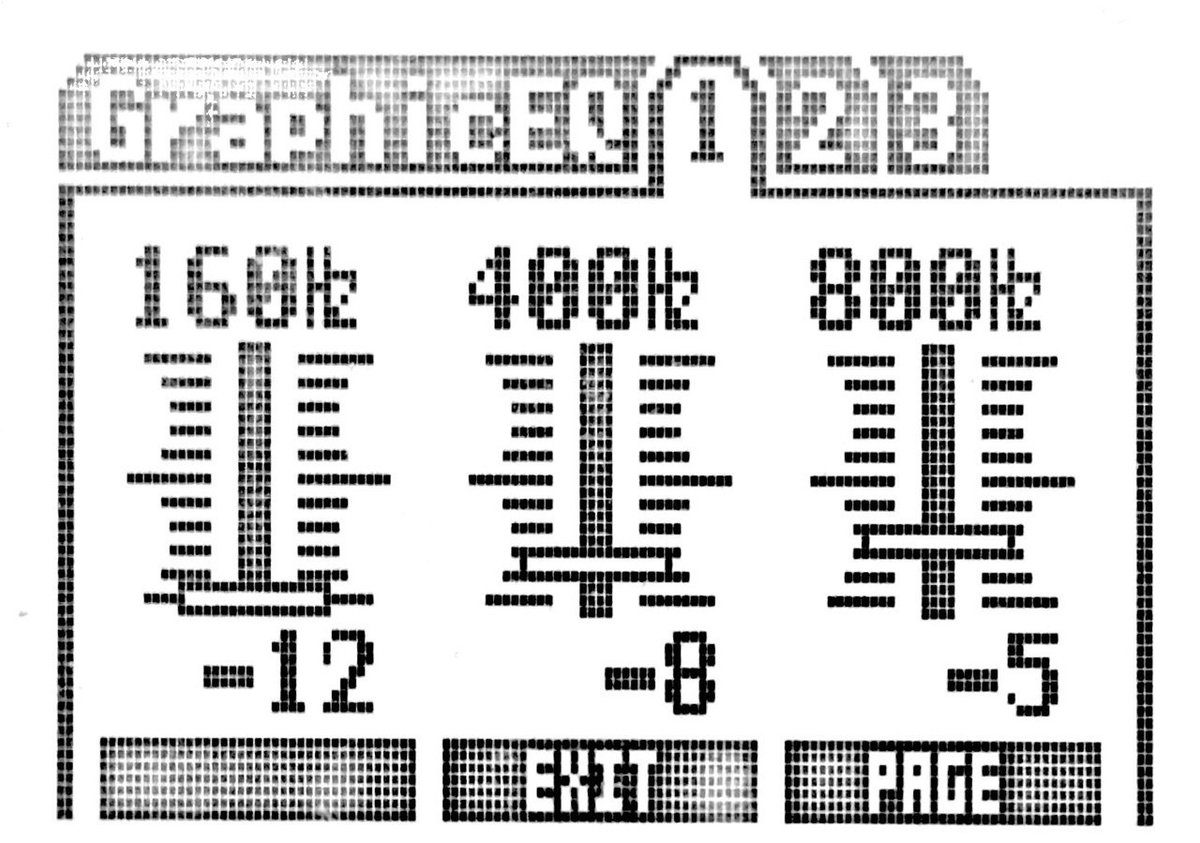

エフェクト1) グラフィックイコライザー

「イコライザーを重ねて掛けすぎだな」という自覚はあるのですが、つい追い込みたくてやってしまいます。楽器用エフェクター一台分で得られる結果の幅があまり大きくないためです。もし現場でハウリングしやすいなどの状況になったら、この段のGEQだけを不適用にして回避しようと計画しています。

この段のGEQは、高音側(ジングルなど)と低音側(皮の音など)の差を、よりはっきりとさせる目的で置いています。

エフェクト2) パラメトリックイコライザー

これを用いて、ジングルの音や胴からの音の籠もり感が多少改善されるように、高周域のごく狭い帯域を、ハウリングしない程度に持ち上げてみています。

また、ジングルの帯域の一番低いあたりをごく狭い範囲でマイナス補正する事で、ジングルと皮の音それぞれをくっきりとさせるような事も試しました。

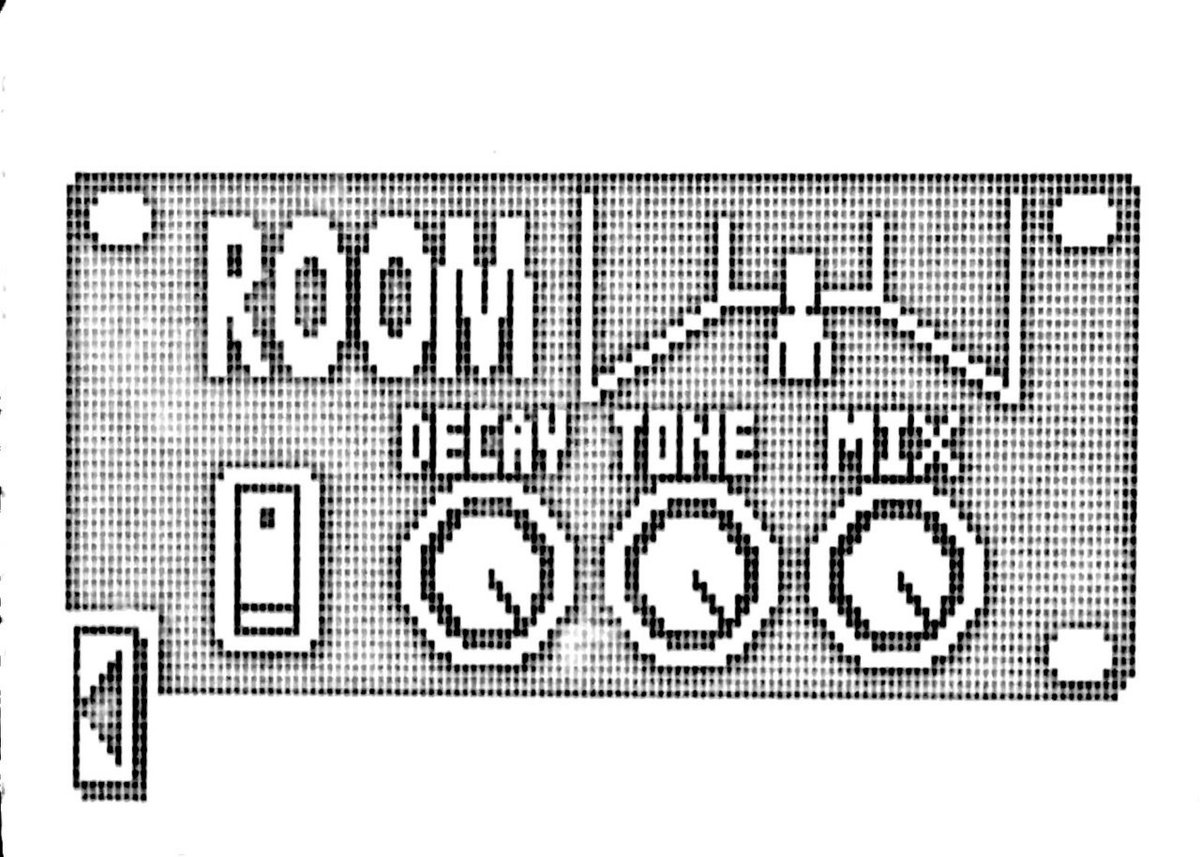

エフェクト3) リバーブ

連結したエフェクターの末尾で、ルームリバーブか、AIRというリバーブを用いました。

ルームリバーブは初期反射やプリディレイ無しで施しています。トーンは明るめ、ブレンド量はおおよそ半分くらいです。

AIRの場合は、ほぼ初期値でした。

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

さて、本稿後半では、MS-50Gだけを用いてセッション対応する場合について紹介します。

接続は「キューブマイク楽器」→「MS-50G」→「PA(か楽器アンプ)」というものです。MS-50Gは単三電池2本だけで駆動します。もちろん得られる結果にトレードオフはあるものの、このすっきりとした感じは、やはりとても便利です。

以下の手書き紙面内でも触れましたが、MS-50Gでは、6つまで連結できるエフェクターのうち、ブースターが二個三個とあっても、割とクリーンなままで暴れず、大きな出力を生じさせてくれます。そこで、これらを必要数(今回はふたつ)連結してプリアンプ的に用いました。こうやって使うと、例えばSURE SM-57といったダイナミックマイクロフォンも、MS-50Gに接続して用いる事が出来そうでした。わたしはこの点に、すごいなあと驚いたのでした。

★ ★ ★ ★ ★

では、実際のエフェクターの連結について述べます。以下紙面の通りです。点線で囲われた「FX」には、ビットクラッシャー、オクターバー、オルガンシュミレータ、フェイザー、ディレイなど、様々なものがハマりそうに感じました。いっそ変化の大きなエフェクターは必要ないという事でしたら、くっきりとした音の輪郭を得るために、軽くコンプレッサーをかける事にしてみるといった方向の運用も良いかも知れません。それで、MS-50G内で連結可能な最大数の「6」になります。

また、変化の大きなエフェクトでは元の通りのリバーブを残しておく必要はそれほどありませんから、終端ふたつに関しては、場合によってはどちらも同時に、音色を大きく変えるようなエフェクトに用いるという事も出来そうです。

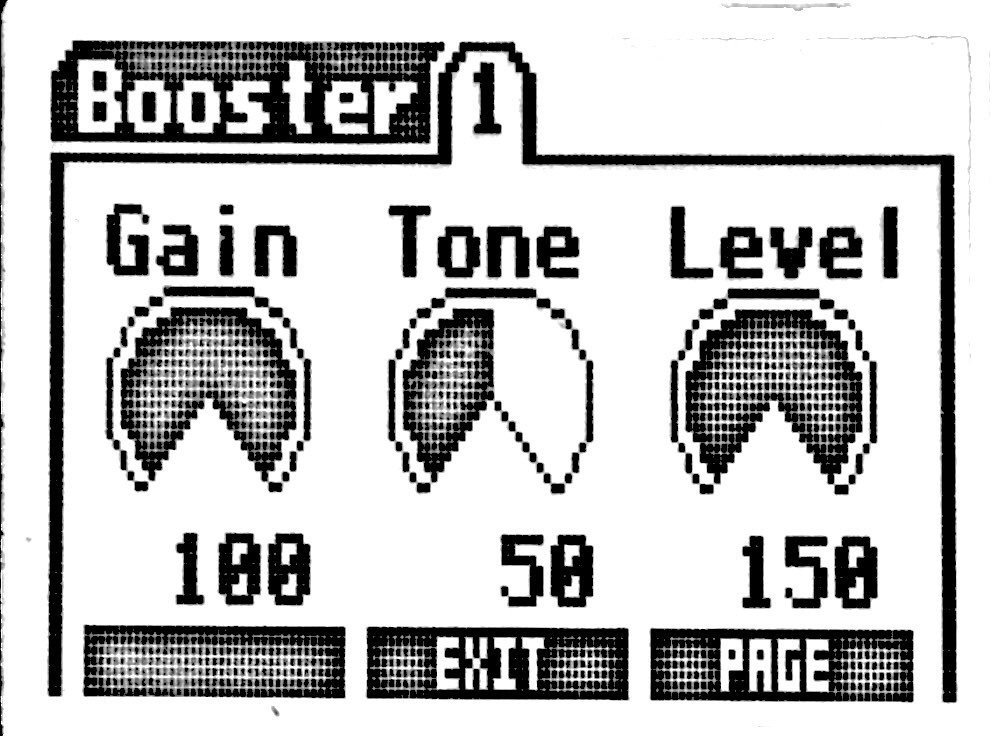

MS-50Gの「ブースター」画面

このような、目一杯の設定で二連結してみました。計測した訳ではないのですが、ブースターふたつとEQ段ふたつでのレベル調整量は、一般のストンプボックスエフェクターから想像するに、50dB分から、もしかすると70dB分という風にもなっているかも知れません。すごいや。

★ ★ ★ ★ ★

MS-50GではABC……というラベルを付けた範囲でだけ、演奏中にフットスイッチでのパッチ切り替えが可能です(今稿末に揚げた写真の、VC3Qの上にメモしてあるのが、今回のMS-50GのAからKのラベルです)。また、ここでは、ひとつのパッチの中に6つまでのエフェクターが連結されている訳ですが、事前にその個別のエフェクター画面にしておけば、その個別のエフェクトをフットスイッチによって入切する事は可能です。

こういった仕様が制約という風に感じられる向きには、この一系統のシステムはやはり、「しっかりと構成を決めたアンサンプルよりも、定番の音色で対応するようなセッション向け」という位置づけに感じられるかも知れません。

しかし、MS-50G(やこのシリーズのマルチエフェクター製品)の柔軟な側面を集めてみると、ジングルなどの「サワリ」音や胴を叩いた音を重視する必要が無いタイプの楽器に関して考えれば、基本の音作りに関しても、装飾的な音作りに関しても、十分に満足出来る出力が得られる可能性を得ています。ですから、フレームドラムとキューブマイクからなるシステムにご興味をお持ちの方は、基本的な音作りのサウンドプロセッシング用途としても、まずここから手を付けてみられるのも良いのでは無いかなと思います(サワリがある楽器に関しては、サワリの構造と収音位置との相性や、他の機器の機能が欲しくなるという事もありそうです)。

他にも、フットスイッチ長押しでクロマチックチューナーが起動する機能が備わっているのは、助かる仕様です。打楽器にチューナーは不要ですが、この時にMS-50Gからの出力信号がミュートされますから、急なハウリングやノイズ対策のパニックミュート、という風に活用することが出来るからです。

(しかしこの機能を生かそうとすると、同じフットスイッチによるタップテンポ機能が排他となってしまうらしいのが、とても残念です。)

★ ★ ★ ★ ★

ところで、手軽で強力なサウンドプロセッシング方法は、他にもまだあります。iOSアプリにaudioforge社の「Remaster (Audioforge EQ & Compressor)」という製品があり、これは単体でも、また「Inter-App Audio」としても機能するようです。これを用いるとiOS機器(iPhoneとか)と簡易なオーディオインターフェース機器との組み合わせで、キューブマイク楽器のサウンドプロセッシングとして詳細なダイナミクス・EQ設定が行えそうで楽しみにしており、アプリ自体はしばらく前に入手済みなのですが、しかし他の理由でまだ運用を試していません。もしご興味持たれましたら、どうぞお先にお試しになってくださいね。

★ ★ ★ ★ ★

写真です。

(運用時の分かりやすい写真が残っていません。これはバラシの時になってあわてて撮ったものですが、あまり良くないですね……。)

★ ★ ★ ★ ★

さて、今回の話題に関しては、このあたりで終わりとしたいと思います。

以上です。

※説明を丁寧にしたくて、11MAY16に一部加筆しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?