「巨大ペンギン」が闊歩し、「月」は今より15%も明るい…まるで“別世界”だった太古の地球

アラスカを渡る巨大なマンモスの群れ、泥地に屹立するダイヤモンド模様の高木帯、海には透明で巨大なガラス建築が広がり、海底では最古の熱水噴出孔動物ヤマンカシアが生きている――。

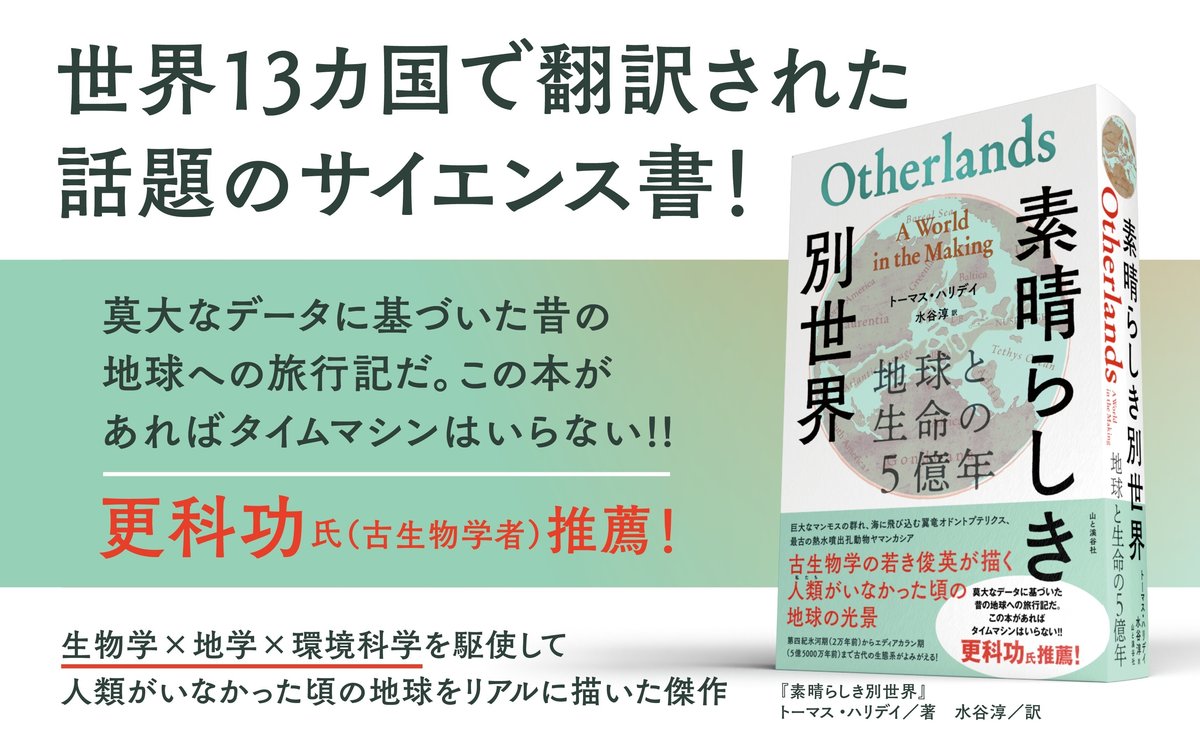

最も新しい氷河期(ラムセス2世のエジプト新世界)から生命の夜明け(エディアカラン期)まで、激動の地球と生命の姿を描いた科学ノンフィクション『素晴らしき別世界 地球と生命の5億年』が発刊された。

若き古生物学者であるトーマス・ハリデイ氏が、生物学×地学×環境科学の最新かつ膨大な知見を総動員して書き上げた本作を、書評家の冬木糸一さんが紹介する。(画像提供:Science Photo Library/アフロ)

地球がどれほど劇的な変化に見舞われてきたか、すべての科学知を動員し描写する地球史ノンフィクション!

われわれは自分の周りの環境を「当たり前のもの」として受け止めがちだ。何しろ先祖の時代から日本列島は日本列島だし、一日は24時間だし、気候変動や災害による水位の上昇、地形の変動こそあれど、世界の構成──大気中の酸素・二酸化炭素濃度、大陸数、生物の数──に大きな変化はない。

しかし、5億年の物差しでみると、過去と現在の地球には、「別世界」と表現しても過言ではないほどの変化が起こってきた。たとえば、今の六大陸もかつては繋がっていて(パンゲア大陸)、陸伝いに移動できたし、そうした世界では、当然植物や生物はわれわれの想像を遥かに超えた形態をみせる。

というわけで、本書『素晴らしき別世界』は、そんな地球環境の変遷を、約5億年の期間にわたってみていこう、という地球史・生命史に関する一冊である。本書は全16章で数百万年ごとに年代を区切って地球を描写していくが、年代ごとに世界の風景はガラッと異なっていて、最初から最後まで飽きさせることがない。壮大なスケールを感じさせる、圧巻のノンフィクションだ。

本書は植物、地学、生物学、気候科学など広範囲を扱っているのだが、著者のトーマス・ハリデイは地学、古生物学、環境科学などを専門とする学者(現在はバーミンガム大学の地球科学学部とロンドンの自然史博物館で特別研究員をしている)であり、その記述には安心感がある。

また、単に変化の流れをシンプルに事実ベースで追っていくと退屈な教科書のようになってしまいそうだが、本書は科学の積み上げと詩的な描写もバランスよく組み合わさっている。たとえば下記は約4億4400万年前のオルドビス紀(生物が生まれてしばらく経ち、陸上生活に適応し始めた生物も数を増した時期)のアフリカのスームについて書かれた一節なのだが、惑星規模のゆったりしたペースで変化していく氷河を美しく描き出している。

何百年にもわたって頑として動かない、詩情漂う光景の象徴である氷河は、せわしなく騒々しい存在、大地を掻き回して褶曲させる存在、岩層を創造して破壊する存在だ。水は流れるはずのないところを、大気の中を気体として、氷の中を固体として、水の中を液体として流れる。物質の複数の状態が混じり合い、大地から氷、川、流れへという変化、岩石から土埃、風、浮氷へという変化は、不毛の大陸から生命力をあふれさせて季節ごとに生命を花開かせる。

本書は約2万年前の更新世からはじまって、5億5000万年前のエディアカラ紀で終わるが、そこまで読み通すと世界がどんな変動に見舞われてきて、われわれが今いる場所・環境が、いかに一時的で奇跡的なものなのかがわかるだろう。

だからこそ、われわれは今の環境をできるだけ維持する必要もある──地球やその生物たちのためというよりも、人類のために──わけだが、そうした小難しいを考えず気になるところだけ読んでも(地球史上の一大イベントである恐竜の絶滅があった時代など)たいへん楽しめる一冊だ。

合間にはとっくの昔に絶滅した生物や植物のイラストも挟まれていて、ぱらぱらとめくるだけでも十分に楽しめるだろう。

二酸化炭素濃度を激減させた植物

本書の特徴としては、生物、地質、気候といった個別の対象に限定せず、そのすべてを通してある時代の情景を描写していく点にある。生物や植物や地球環境はそれ単体で存在しているわけではなくて、相互作用によって変化していくわけだが本書ではその関係性がしっかりと描き出されているのだ。

その関係がはっきりと現れているのは3億900万年前の石炭紀だろう。この時代のアメリカ合衆国イリノイ州のあたりには、幹の表面で光合成を行うことができるリンボク類の植物が生まれ、高く(10~30メートル)生い茂っている。リンボク類は頑丈な樹皮を持った最初の植物だが、われわれのよく知る硬い幹を持ち体を支える木とは違って、内部はスポンジ状でかなり軽い。材質が軽くて巨大だと地上部分が不安定になるわけだが、リンボク類の根は地中で広がって、隣の木の根と巻き付いて絡み合う。地上では不安定だが、土の下で木同士が連帯することでがっちりとした土台になっているのだ。

リンボク類の根が地中を掘り進んでいくと、ナトリウム、カルシウム、カリウムなどアルカリ金属のケイ酸塩に富んだ砂岩の間にもぐりこみ、そのミネラルを取り込んで水の中に放出する。そうすると、金属イオンが水中に流れ出し、同じく水に流れ・溶け込んでいる二酸化炭素と反応し(多分炭酸塩とかになる)、大気中からさらに多くの二酸化炭素が取り込まれる。

石炭紀に栄えたリンボク類のような革新者の存在によって、地球環境の二酸化炭素濃度は大幅に減少した。具体的には、1億1000万年前のデボン紀から、石炭紀までのあいだで大気中の二酸化炭素濃度は約4000ppm(これは現代の大気中に存在する二酸化炭素の10倍に相当する)も下がっているという。

植物による大気への影響はそれだけではない。光合成の過程で酸素を排出するようになって、この時代は酸素濃度も上昇している(現代は約20%だが、この時代は32%)。その影響で、石炭紀の世界の平均気温は現代よりも最大で6度も高い。酸素濃度が23%を超えると植物質は湿っていてもいなくても火がつくから、現代なら燃えそうにない湿気った木材も燃え上がってしまう。

結果として、この時代には森林火災が頻繁に起こっている。

南極のペンギンが巨大化した理由

大気の組成が変化すると生物にも影響があり、石炭紀には数多くの昆虫や、甲虫が生まれ、暮らしていた。特にイリノイ州のあたりは知られている限り地球上ではじめて甲虫が暮らし始めた場所だ。

ただ、大気組成と生物の関わりについての格好の例は、約4100万年前の始新世にある。この時代に入った頃、二酸化炭素とメタンの濃度が高くなって、世界の気温はかつてないほどのスピード(少なくとも1000年で5度)で上昇していた。濃度上昇の理由としては、定かではないがグリーンランドで激しい火山活動が続いて海が温まり、深海の固体メタン(二酸化炭素より協力な温室効果ガス)が海中に溶けたことが起因となっているらしい。

当時の二酸化炭素濃度は最大で約800ppmと現代の二倍だ。それによって何が起こったのかといえば、まず北半球一帯の哺乳類が小型化したのである。温血動物の失われる熱の量は表面積に比例し、小型の動物の方が体重あたりの表面積が多くなるので、小型化したほうが熱を放出しやすくなるのだ。

始新世はその名の通りプランクトンから巨大な捕食哺乳類まであらゆる生物が絶滅or新たな形態へと進化した時代であり、その背景にはこうした気候の影響があった。地球全体の温度が上昇したことで両極の氷も溶け、水位は現代と比べて100メートルも高く、南極の夏の気温は25度にもなったという。

この時代には南極に平均身長165センチメートルとほぼヒトと同じぐらい巨大なペンギンが住んでいたりと、入れ替わりの時期だけあっておもしろい生物がたくさん暮らしている。そうした描写を読んでいくのもおもしろい。

“素晴らしき別世界”へ旅に出る

本書の最後に配置されているのは5億5000万年前のエディアカラ紀だ。この時代、陸上では何も生きていない。細菌や古細菌という単純な生物ドメインの他、複雑な多細胞生物も生まれている(八本の腕を持つ円状の生物など)。

この時代は地球環境どころか宇宙の他の星々すらも現代と同じではない。エディアカラ紀は現代よりも二銀河年以上昔で、つまりその間に太陽系が銀河系の中心にあるブラックホールの周りを二回以上公転している。そうなれば当然恒星の見え方も異なる。北極星は見つからないし、現代の夜空で最も明るいシリウスもみえない。月も現代よりも1万2000km近い位置にあり、15%も明るいのだ。地球の自転も年を経るごとに遅くなっているので、当時は日の出から次の日の出まで22時間しかない。

過去が「別世界」であることが、この記事を読んでもらっただけでわかっていただけただろうか。別世界とはいっても、われわれの世界と無関係であるはずもなく、地球の二酸化炭素上昇がこのまま続いたら気候に何が起こり得るのか(たとえば海洋から酸素が失われ海水温が上昇していく状況は、ペルム紀とよく似ている)など、学ぶべきことは多い。

ここで紹介できたのは本書の全体の中でも一部の時代に過ぎないので、興味を持ってもらった方には、ぜひ一冊通して読んでもらいたい。

評者略歴

冬木糸一/書評家、「HONZ」レビュアー。1989年生まれ。大学卒業後、IT企業でエンジニアとして勤務。開発者として多忙な日々を送るかたわら、2007年より、SF、サイエンス・ノンフィクションの書評ブログ「基本読書」を主宰。読者登録数は3700人超とファンが多い。これまでに読んできたSF小説は2000冊を超える。著書に『「これから何が起こるのか」を知るための教養 超SF入門』があるほか、『SFマガジン』『家電批評』などで書評を連載中。

『素晴らしき別世界』発売中

■内容

はしがき 億千万年の館

第1章 融解

生存の条件/ベーリンジアの景色/狩場の支配者/マンモス・ステップの運命/失われゆくもの

第2章 起源

湖に集う/植物が起こした革命/最古のヒト/流れが分かれるところ/カナポイの恩恵

第3章 洪水

鳥たちの楽園/断崖の避難所/おかしなサイズの生き物たち/ジブラルタル海峡の誕生/ガルガーノ再び

第4章 故郷

ティンギリリカの奇妙な動物/海をわたる筏/偶然に導かれた旅/鉄砲水とイネ科の繁栄/世界中に散らばる生命

第5章 循環

体格が良すぎるペンギン/最古のクジラ/南極の深い森/冬、来たる/気候変動のインパクト

第6章 復活

シダ類という開拓者/命をつないだ哺乳類/有胎盤類の夜明け/生き残った者、生き残れなかった者/世界は終わらなかった

第7章 信号

最初の「花」/色とりどりのディスプレイ/擬態する昆虫たち/色を感知する能力/火山灰は優秀な保管庫

第8章 土台

ヨーロッパアルプスの過去/海底に広がるガラス建築/海底地震/翼竜が吐き出した塊/海を漂う楽園

第9章 偶然

もっとも奇妙な獣たち/サメの棲む湖/ハエのアクロバット飛行/破壊を乗り越えた先に

第10章 季節

有羊膜類の進出/植物を消化する方法/乾季の終わり/大絶滅の足音

第11章 燃料

大気と根のつながり/森林火災のリスク/大量死の結果/メゾン・クリークのモンスター/三億年前の二酸化炭素

第12章 協力

色鮮やかで不毛な地/岩石を食べる生物/ギブ・アンド・テイク/土の誕生/協力は時間をかけて

第13章 深海

深海に出現したオアシス/個では生きられない/深海に暮らす最古の巻き貝/海はゆっくり流れる/生命誕生の鍵

第14章 変容

寒冷化の脅威/スームの海の捕食動物/骨は朽ち、筋肉は残る/炎と氷の饗宴

第15章 消費

古生代のアイドル/樽は満ちているか/食う者と食われる者/目の誕生/育児のはじまり/古生物学のパラドックス

第16章 出現

エディアカラ以前/微生物のつくるマット/性を獲得した生物/かき混ぜられる海の中で/先駆者たちよ!

エピローグ 希望という名の町