Michael Breckerの名盤 (6) Now You See it ... (Now You Don't)/ Michael Brecker:評伝エピソードを交えて

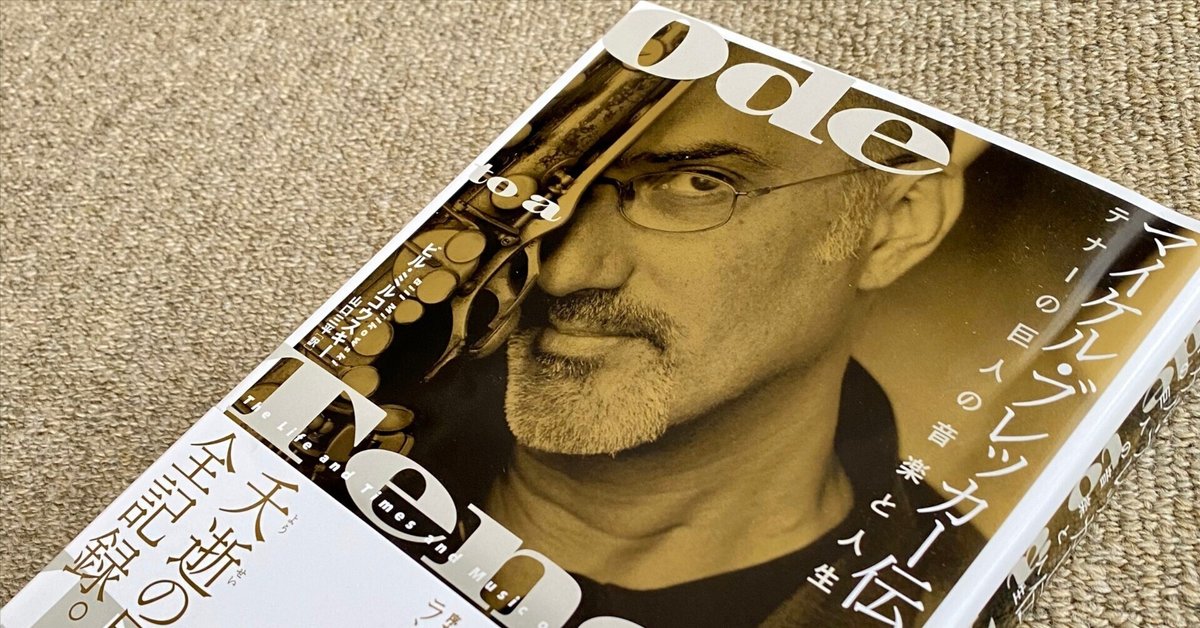

私がジャズサックスに傾倒するきっかけとなったテナーサックス奏者、Michael Breckerの評伝「マイケル・ブレッカー伝 テナーの巨人の音楽と人生」が刊行されました。

というわけで、評伝のエピソードを挟みながら、私の好きな名盤、名演を紹介しようという企画です。今回はその6回目。当然ながら、評伝のネタバレもいくらかありますので、ファンの皆さんはまずは評伝を買って一読することをお勧めしますし、そこまでは、という人もこの記事で評伝に興味を持ってもらえると(そして買って読んでいただくと)幸いでございます。

今回の名盤:

Now You See It…(Now You Don't)

今回は、マイケル・ブレッカー三枚目のソロ作、Now You See It…(Now You Don't)です。オールスターメンバーでアコースティックなコンテンポラリージャズをやった初リーダー作あたりと比べると、あまり評価がされていないが、わたくし的にはジャズの将来を示すようなアイディアがたくさん入ったおもちゃ箱のようなアルバムで、マイケルのリーダー作で一番好きかもしれない。リリースは1990年。

6.1 好調を持続するマイケル

前回、80年代後半はイケイケリーダーバンドで絶好調と書いたわけだが、それ以外の活動でも好調を維持していた。1987年には、ハービーハンコックのカルテット(ロンカーター(b)、トニーウィリアムス(ds))で来日(サントリーホールに観に行った。音が反響しすぎて何やっているかわからなかったがw)。

1988年は、またしてもハービー・ハンコックの「ヘッドハンターズII(エレクトリックでEWI多用)」と「アコースティック・カルテット(テナー一本勝負)」に参加して欧州ツアー。アコースティック・カルテットは映像が残ってました。前年のロンートニーのバンドよりもフィットしてると思うな。

1988年には、二作目のリーダーアルバムをリリースし、翌年初のグラミー賞(最優秀ジャズインストゥルメンタルパフォーマンスソリスト)を受賞。前作よりも参加ミュージシャンを増やして、音楽の幅を広げた感じ。一曲目の"Itsbynne Reel"や アルバムタイトルになった"Don't try this at home"あたりの派手な曲が注目されがちだが、上質なフュージョンの趣のある"Talking to myself"とかも私は好みです。

1989/1(昭和天皇崩御の直後ですな)には、レギュラーバンドで来日して、Tokyo Music Joyなるイベントに参加し、新日本フィルと"Cityscape"を再現。同年夏にはLive Under The Sky出演のために来日し、レギュラーバンドと、特別企画の4 Tenorsで演奏。下の映像の2'03"からレギュラーバンドが、16'12"からスペシャルバンドが観られます。懐かしい。

評伝によると、このイケイケリーダーバンドは日本から戻り、1989/9に米国内でライブを行うが、その後マイク・スターンとジェフ・アンドリュースが脱退する(すぐに、マイク・スターンはボブバーグ(ts)との双頭バンドを結成する)。

両名の脱退後すぐ、マイケルはバンドに残ったカルデラッツオ、ナスバウムに、アコースティックベースのジェイ・アンダーソンを加えて、カルテット編成のリーダーバンドを編成し、東欧ツアーに出ている。アンダーソンによれば、ちょうどベルリンの壁崩壊が起こったこの時期、マイケルはツアー中ずっと次作である"Now You See it… (Now You Don't)"のための作曲に夢中だったという。

このカルテットは東欧ツアーの後、1990/3に来日してブルーノート東京で演奏しており、私も観に行った。イケイケバンドの派手さはなくなり、EWIの出番も減って、若干暗いイメージが残っている。しかし、マイケルおよびバンドメンバーの音楽への集中度合いが異様で「コルトレーンカルテットってこんなテンションだったんじゃないかなあ」とか思いながら、固唾をのんでステージを見守っていたような覚えがある。まだリリース前だったNow You See it からの曲も演奏していたと思う(多分"Peep")。活動期間が短く、あまり話題にならないバンドではあるが、わたくし的には忘れられないライブだった。同バンドのライブが映像で残っていたので、張っておきます。

6.2 Now You See It… (Now You Don't)を聴いて

というわけで、早速本題。

今回採り上げた"Now You See It ..(Now You Don't)"はマイケルの三枚目のリーダー作である。初リーダー作で一旦アコースティックジャズ側に大きく振ったが、上記した二作目を経て、いろんな音楽がそれこそFusionする、おもちゃ箱のようなアルバムになっている。メンバーも、ベースでアコースティックのジェイ・アンダーソンとエレクトリックのヴィクター・ベイリーを使い分けたり、当時シーンに新風を吹き込んでいたキーボードのジム・ビアードとギターのジョー・へリントンのコンビを起用したり(このアルバムのキーパーソンかもしれない)、ドラムもアダム・ナスバウムのほかにピーター・アースキン、さらには打ち込みや各種パーカッション奏者を使ったりと、多彩である。ちなみにプロデューサーは朋友ドン・グロルニックで、自曲も提供している。

上におもちゃ箱と書いた通り、曲も多彩である。EWIやシンセサイザーでダイナミックな味付けをしたシリアスな4ビート("Minsk", "Peep"など)、エレクトリックとエスニックの融合("Ode to the Doo Da day", "Dogs in the Wine shop", "Quiet City"など)、落ち着いた純アコースティックジャズ ("The Meaning of the Blues") 等々曲によっていろいろな色が感じられる。

なかでも、衝撃的なのは1曲目の"Escher Sketch" だった。騙し絵で有名な画家エッシャーをタイトルに使っている通り、曲を通して二つの違うリズムが流れている「騙しリズム」とでもいえるようなトリッキーな曲。マイケルのソロも、その二つのリズムの間を行ったり来たり、まさに脳が「騙されている」感覚があって、初めて聴いたときは「うわぁ、こんな手があったか!」と相当ビックリした覚えがある。いわゆるタイムモジュレーション的なアイディアは"Peep"の後半でも使っていて、これは後にギタリストの矢堀孝一氏がFragile の"Bluff"の中(の菅沼孝三さんとの掛け合い)でパクることになるw

今思えば、80年代の後半は、いわゆるアコースティックなジャズとフュージョンと言われるエレクトリックな音楽、さらにはエスニックな音楽等々が融合して、新しい音楽がどんどん生まれてきていた。ついでに言えば、様々な音楽を経験する中でプレイヤーの演奏レベル(テクニック)も急上昇していた時代だと思う(特にドラマーに顕著だった)。一方で、ジャズという音楽そのものやアドリブの方法論については限界説のようなものも出ていて、今後のジャズを心配する向きもあった。

そんななかリリースされたこのアルバムは、単純なアドリブやテクニックだけではない、新しい音楽を提示してくれていたという意味で、私にとって「ジャズの未来はこうなっていくんだなあ」という予感のようなものを感じさせてくれる音楽の詰め合わせだった。

6.3 でも、そうはならなかった

さて、ここからが今回の本当の本題www

上記した通り、勝手にこのアルバムにジャズの未来を感じ、今後どんな発展があるのだろうとワクワクしていたわけだが、その後1990年あたりから(私から見て)ジャズはなんとなく停滞期を迎えていく。

そもそもジャズの発展の中心人物として個人的に期待していたマイケルの活動があまり聞こえてこなかった。もしかすると、このアルバムが難しすぎて商業的に失敗して、世界中でイケイケだったマイケルバンドがウケなくなってしまった、すなわち、世の中の興味が違う方向に行ってしまったのかと思い、若干の絶望感すら感じていた。

しかし、評伝を読んだら実態はまるで違っていたのだった。

6.4 ポールサイモンワールドツアーへの参加

ここからは今回評伝を読んで初めて分かった話。

マイケルがニューヨークのスタジオシーンで活躍していたのは前述したとおりであるが、活動の中心を自らのソロに移していた80年代においても(参加数は減ったものの)それは続いていた。大物ミュージシャンに呼ばれて間奏でのソロを吹くようなことも多く、その中の一人がサイモン&ガーファンクルの片割れであるポール・サイモン。当然アメリカでは(というかおそらく西洋文化圏では)誰もが名を知るチョー大物である。

もともと多くのセッションマンの一人として彼のレコーディングに参加していたマイケルであるが、ポール・サイモンが突然マイケルのEWIに興味を持ち、"The Rhythm of the Saints"というアルバムにご指名で呼んだというのが事の発端のようだ。このアルバムのリリースが1990/10なので、録音はおそらく1990年の前半。

そして、1990年の夏、マイケルはポールサイモンから大規模な世界ツアーのバンドの一員としてのオファーを受ける。時期は1990年後半から1992年の初めまでのほぼ二年。ある意味、自らの音楽活動のピークにいたマイケルはそれなりに悩んで、バックバンドのメンバーとしては破格の条件(要は法外なギャラ)を突き付けてオファーを断ろうとしたらしい。なんと、ポールサイモン側はそれを呑み、それどころか、ツアーのパンフレットにマイケルのアルバムの宣伝を出すとか、コンサートの半ばに(ポールサイモンが引っ込んで)マイケルをフューチャーした曲を演奏する、といった通常のバンドマン風情では考えられないような(ある意味「断られるため」に出した)条件がすべて承諾され、かくして、マイケルは丸二年に及ぶワールドツアーに参加することになった。

それだけポールサイモンが熱望していた、ということなんだろうが、マイケルのほかスティーブ・ガッドやリチャード・ティーと言った大物セッションマンを含む総勢16人のバンドでのツアーということで、どんだけ金が掛かったのだろうか。アメリカのエンターテインメント業界の懐は深い。

結局、マイケルはこの2年間のツアーに参加し、文字通り「家が買える」ような収入を手にすることになる。以下、奥様のスーザンさんの言葉。

「(ポールサイモンのツアーの収入は)人生を変えるようなお金でした。マイケルとは長い間離れ離れになってしまいましたが、ヘイスティングスに家を買う余裕ができたんです。」

スーザン・ブレッカー

マイケルも、自らのツアーやスタジオ仕事でそれなりに稼いでいたとは思うが、当時、二人目の子供が生まれたばかりタイミングで、家族の将来について考えたとしても無理はない。また、ツアーに参加して、世界各国(135都市!)を回り、各地の文化を吸収したり、当時アフリカのリズムに傾倒していたポールサイモンが雇っていたアフリカのミュージシャンとの交流により、知らなかった音楽に触れたり(実際マイケルもその後アフリカ音楽にハマる)、もしかするとソロパフォーマンスで世界中に新たなファンを獲得できたり、と、金銭面以外の様々なメリットもあっただろうことは想像に難くない。

しかし、決して長くはなかった人生で、ソロアーティストとしての評価を確立してさあこれから、という時期の二年間、マイケルがジャズシーンから離れていた事実は、マイケル自身のその後にとって、さらに言えば、ジャズ/フュージョンという音楽ジャンルのその後の方向性にとっても、それなり影響があったのではないか、などと夢想してしまうのである。

さて、おまけだが、評伝より、1990年夏(ポールサイモンのツアーへの参加前)の状況について引用。

この頃、マイケルはサイモンのツアーに参加するかどうかまだ迷っていた。ニューアルバム<ナウ・ユー・シー・イット>が発売され、このリーダーとして三作目のアルバムを引っ提げて、自分のツアーでツアーすることを楽しみにしていたのだ。ウォートンは「あのとき、彼のバンドはとても活動的だった」と振り返る。「マイク・スターンは抜けたけど、ウェイン・クランツのギターが入ってのライブがすごくよかったんだ。」

ウェイン・クランツかよ!!!

これは観たかった、っていうか、このメンバーであのアルバムの曲がどう発展していくのかは実に興味深い。歴史の"IF"であるが、もしかすると、そこに今とは違うジャズの未来があったかもしれない。

というわけで、ポールサイモンのツアーの様子。途中でマイケルのファンキー&ソウルフルなソロが聴けます。

やはりポールサイモンのツアーから、マイケルフューチャーの曲の様子がちょっとだけ残ってます。曲はNow You See Itから、"Dogs in the Wine shop"だと思われるが、結構ガチにやってる。ポール・サイモンのファンはどんな顔して観てたんだろうかw

今回はここまでですかね。別稿でおまけも書きます⇒書きました!

本記事のマガジンはこちらから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?