牌譜検討/雛呑ちの/20240613

はじめに

徒然なるままにまとめたので気になったところを記載していく

基本的にそんなに悪くはないが、所々基本的な牌理が曖昧になっている箇所が見受けられる

何となくで覚えているが完璧には身についていないと思われるので繰り返し形を認識する訓練をすると良い

m=マンズ、p=ピンズ、s=ソウズ

専門用語もある程度使って記載していることに注意されたし

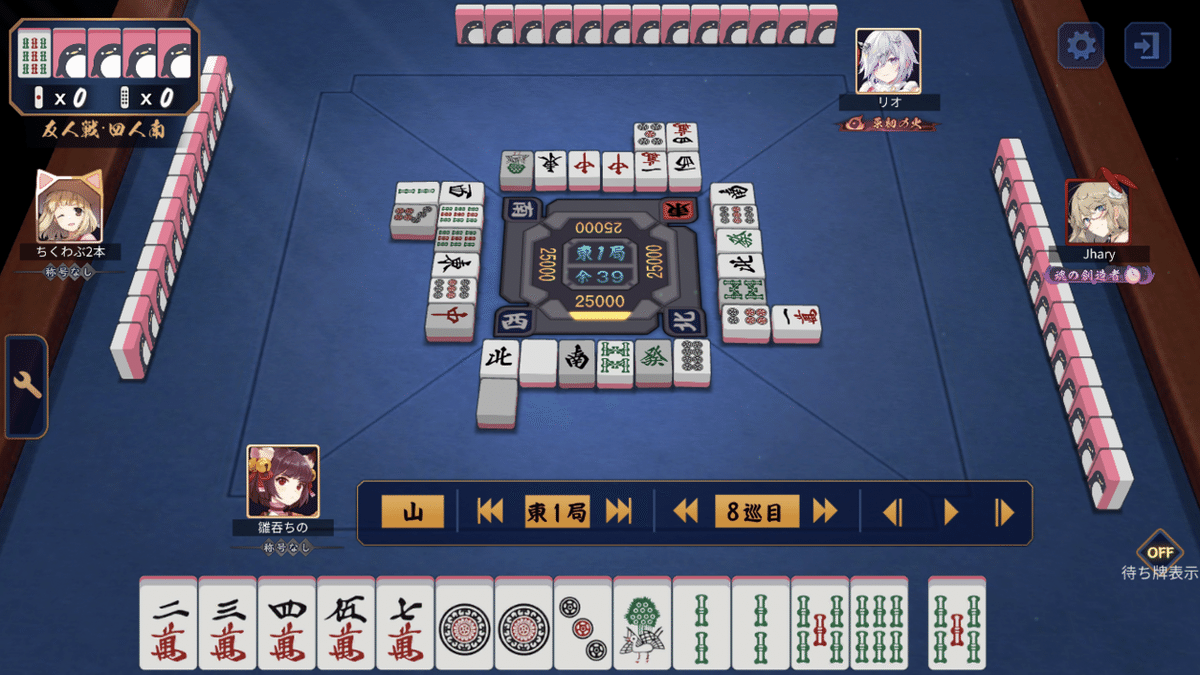

東1局0本場

基礎牌理その1

3ヘッド最弱理論

フォロー牌(※1)の選択、メンツ手に一直線の時は雀頭候補が3つあると受け入れ枚数が少なくなるという理論。

5sを残しても増える受け入れは5sが暗刻になるための2枚に対して3pがあるとカン2pは4枚と受け入れ枚数に差がでる。

良形フォロー<愚形フォローと覚えるとわかりやすい。

フォロー牌がたくさんあって何を切るか迷った時は一番強い形を固定しよう。

5s切りが良さそう。

(※1)フォロー牌とは:ターツや対子にくっついて受け入れを増やしている牌のこと。例)113、556など

東1局1本場

一見手が良さそうだが、ターツが多すぎて7ブロック(※2)もあるためどこかを払っていく必要がある。

愚形を払おうという着眼点は非常に良い◎

だが、萬子の形に注目されたし。

258mの3度受けになっており、良形の顔をしているが実はそんなに受け入れが多くない。

そのうえ今回は7ブロックあるため愚形ターツを外してももう1ブロック捨てる必要がある。

なのでここは先に3.4mのどちらかを外すのがおすすめ。

あまり可能性は高くないが三色になることが稀にある。

打点が上がる可能性を最初から拒否しなくても後で選択できるようにすると良い。

(※2)ブロックとは:和了に必要な4面子1雀頭を合計5ブロックとして、それぞれの面子と雀頭候補の固まりを1ブロックとして数える数え方。

同局の少し進んだところ、34m外しを選択していたが1つ役があることにお気づきだろうか。

2mと8mの見えてる枚数が同じなので一盃口が残る67m払いがおすすめ。

2度受けを払うという考え自体は良い◎

惜しい!!

東1局2本場

完全一向聴がきちんと見えている👀

偉い

平和ドラドラは立直

しっかり曲げられて偉い

残りツモ1回とかじゃない限りはほぼ全部曲げで良い、特に東場は前のめりに点数を稼ぎに行く。

東3局0本場

対面から立直がきた一発目。

安全度と自己都合のどちらの観点からも9pはいただけない。

一番安全な牌を選ぶのであれば筋の1sまたは対子で持っている字牌の東になる。

自己都合の場合も6ブロックではなく5ブロックで進行した方が和了まで持っていきやすい上に4対子あるため七対子の可能性も捨てきれないので対子に手をかけたくない。

ゆえにおすすめは1s切り。

安全かつ自分の手も進む、セットで切らないといけない2sは通っていないため少し嫌かもしれないが4s3枚見えてワンチャンスになっているので比較的切りやすい。

親でダブ東ドラドラの手は入り方に寄っては押し返せるので無理押しはしなくていいが簡単に屈しないガッツを、OK牧場。

東4局0本場

『細かすぎて伝わらない麻雀選手権』

一見形が決まったように見えるので7pを切ったと思われるがまだ不満なターツもあるので素直に字牌で良い安全牌は東が3枚もあるので安全牌をここで考えなくても良い。

七対子の一向聴なので待ちとして強い中を攻撃的に残したかったのであれば7pより3mの方が将来性がないのでクビ候補。

仕事してそうな感じを出しているが3mはほぼ仕事をしていない、47m引いてもどうせ3mを切ることになる。

何を引いてくるかはわからないので、頭が硬くならないように。

引いてきた牌によって手牌の進行を柔軟に構えられるようになると良い。

今回の3mか7pかどっちを切るかは、細かいのであまり気にしなくても良いが

中を残した理由が、『安全度』なら×、『七対子の待ちにしたい』なら〇

何を切るかより何故切るか(残すか)が重要、再現性の問題。

南1局0本場

進研ゼミでやったやつです。

245667は58と3引きで聴牌になる所謂両面カンチャンというやつ。

それに引き換え9pは8pのフォローっぽく見えるがこの手は雀頭が8pなので7pを引いても形が良くなるだけで聴牌ではない。

この瞬間の受け入れのフォローはしていない、瞬間の受け入れ枚数4枚を大事にしよう。

総括

最初にも述べたが、基礎学習が重要。

諸説あるやつは大体でいいしそんなに大きな差はでない。

ただし、絶対にアカン浜田チャーハン打牌を減らしましょう。

おすすめ教材

『麻雀ウザク式何切る(アプリ)』『ウザク式麻雀学習 牌効率(書籍)』『ウザク式麻雀学習 はじめの書(書籍)』『麻雀の基本形80(書籍)』『麻雀・一番やさしい牌効率の教科書(書籍)』『麻雀一択何切る(アプリ)』『牌効率の基礎解説(動画)』

有料のものもあるのでお好みで

最初は無料の動画やアプリから導入してみて、もう少しやりたくなれば書籍を購入してみると良いかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?