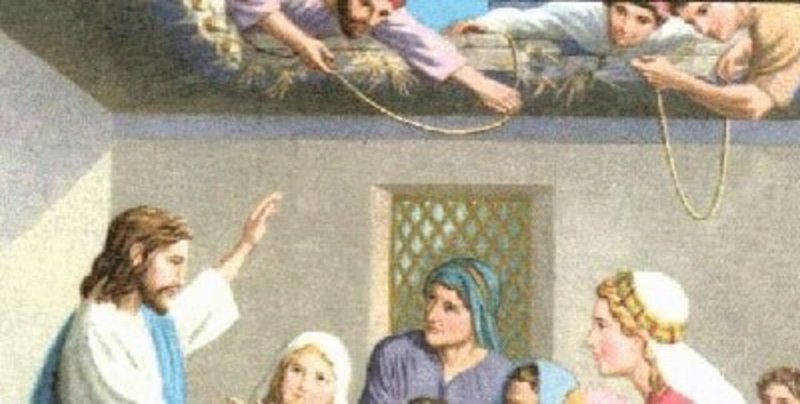

マルコ伝第2章1〜12節「床を担いで帰れ」

2月6日の尾久キリスト教会における高橋武夫先生による説教の題材は、マルコ伝第2章1〜12節で、テーマは「床を担いで帰れ」。中風の重病人をイエスがその信心を汲んで赦す=病いを癒したことに、律法学者が「何の権威があって、そのようなことをするのか?」と異を唱えたことに対して、イエスが中風患者に命じて、病床を畳んで歩いて帰らせた。自らが神の子であることを示したことばだった。

「テモテへの第一の手紙」第11章で、パウロは自らを「罪人の頭」と評した。律法学者であった彼は敬虔なキリスト教徒であるステパノを迫害して、石打ちの刑にして礫殺したことさえある。そんな自分さえ赦されたのであるからして、自らこそギリシャ語で言うところのポチポーチス(Pochipōchisu=Πότσιπους)、すなわち「模範」であると述べた。ホーリネス信仰は「浄め」であり、それは恩寵の先取りである。つまり人生における高額な手形であり、死ぬまで責任と課題を背負うことなのである。高橋武夫先生は岡山県柵原の教会で牧師を務めていた頃、信徒に10歳上の習字の先生がいた。牧師も子供たちに混じって字を習い始めた。習字の先生は牧師の手習いを見て「よくできましたね」と褒める。その後で朱筆を入れたが、全く牧師の字とは似ても似つかない字体だった。その朱筆を牧師は真似して書いて、正しい書体を覚える。ここで「あなたの字は全然ダメだ」と謗られていたら、習い事は続かなかっただろう。「学ぶ」ことは「真似ぶ」ことである。ドイツの諺には「秘めることによって悲しみはますます大きくなり、喜びは伝えることによっていよいよ大きくなる」。心を神に委ねることに拠って、人は救われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?