足から考える!肩関節の評価と治療

はじめまして、石井 卓也と申します。

私は、長野県の地方病院で理学療法士として勤務しています。

整形外科疾患中心に、外来リハビリに携わりながら、地域医療の一環として、地元の中学生を対象に、スポーツ障害予防を目的とした動作の指導、インソールの作製を行っています。

よろしくお願いいたします。

さて、今回のテーマは

『足から考える!肩関節の評価と治療』

です。

肩関節周囲炎に対する理学療法介入は、推奨グレードBと高く、医師からのリハビリ依頼、担当する機会も多いかと思います。

肩関節疾患を診る上で、局所への介入はもちろんですが、胸郭や体幹へのアプローチで飛躍的に改善した、と経験することはありませんか?

肩関節は、5つの関節から成る複合体です。

複合体として、協調的に動くことで、自由度の高い関節運動を可能にしています。

姿勢や動作の癖による影響を受けやすい関節であるため、局所だけでなく、他部位からのアプローチも重要となります。

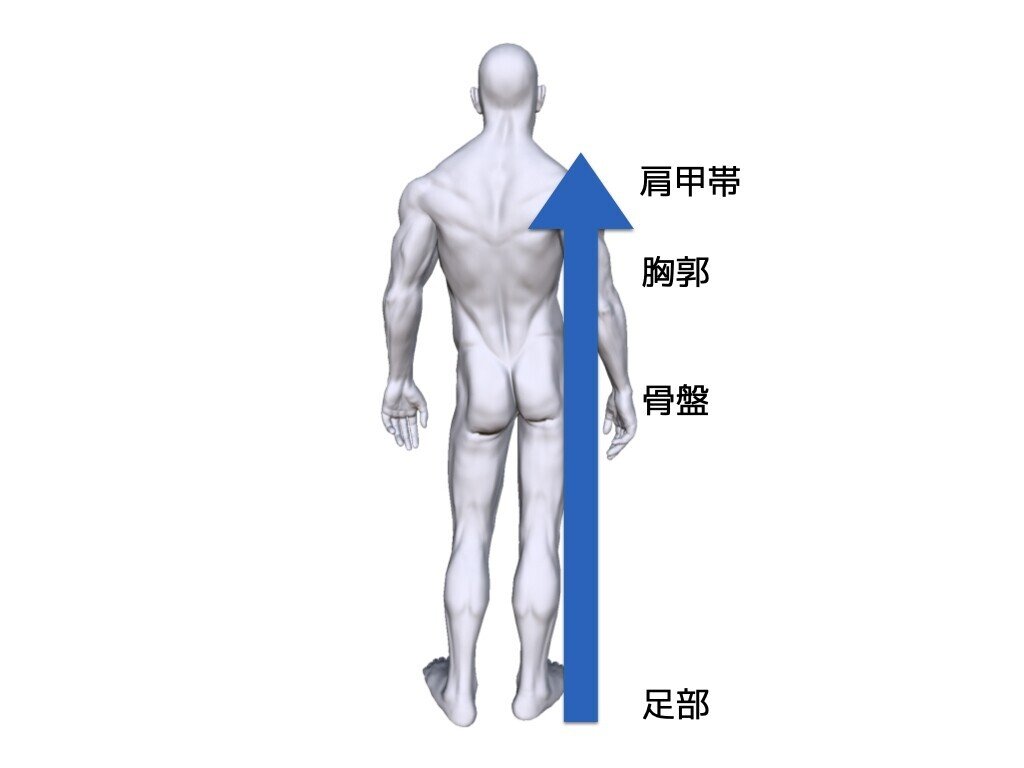

今回は、肩甲胸郭関節に着目して、足部との関連について書かせていただきます。

最後まで、どうぞよろしくお願いいたします!

さて、日常生活の中で、肩を動かすときはどんな時が多いでしょうか?

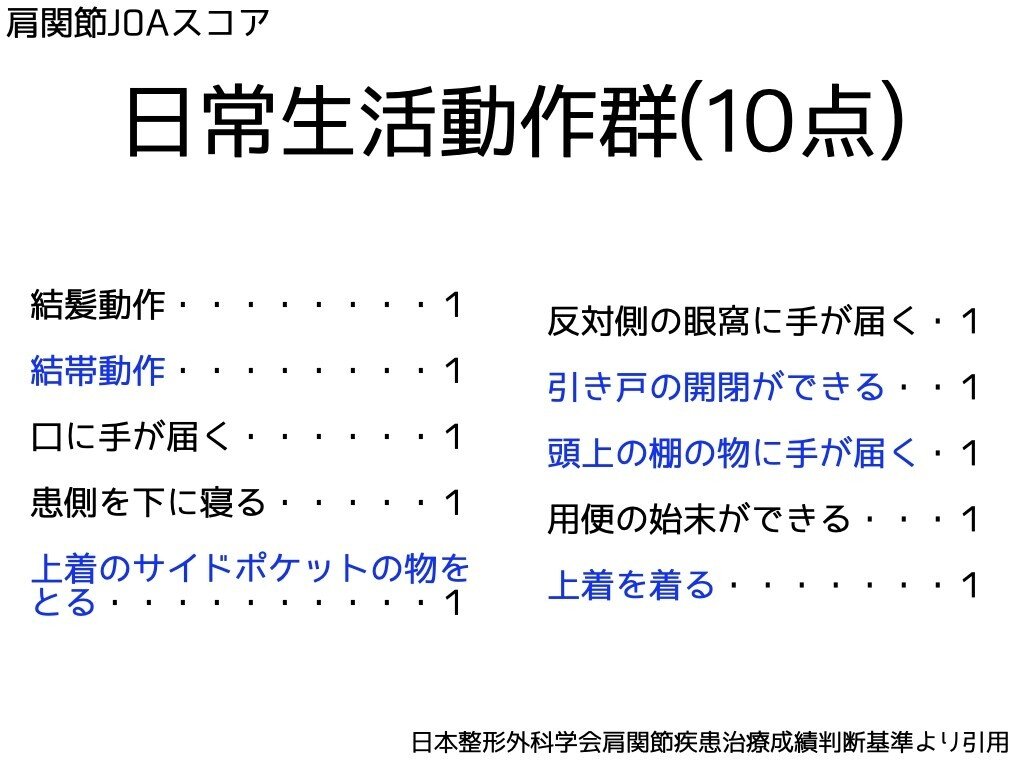

日本整形外科学会肩関節疾患治療成績判定基準(JOA score)に記載されている、患側での日常生活動作は以下のようになっています。

実際の生活に当てはめて考えてみると、半数が立位での動作だということがわかります。

つまり、肩関節疾患を診る上では、立位姿勢や歩行、足部からの影響を考えて診ていく必要があると言えます。

スポーツ障害を例に、少し述べていきます。

オーバーヘッドスポーツでは、肩・肘障害の機能障害部位として、股関節や体幹、胸郭の異常が指摘され、そのコンディショニングが肩・肘の障害の治療や予防に必須である。

藤井康成ら オーバーヘッドスポーツの外傷と障害 臨床スポーツ医学35巻12号より引用

バレーボールのスパイク動作について具体的に考えてみます。

スパイク動作で肩関節周囲に痛みがあるとします。

ボールを打つ瞬間は、空中姿勢にあるため、床反力の影響を受けません。

そこで、股関節や足部へ介入する場合は、スパイクを跳ぶ一歩前の動作に着目します。

踏み切りや踏み込み動作です。

育成世代では、所属しているクラブや部活動のスポーツ1種類だけを続けていることが多く、そのスポーツ特性が、基本動作(歩行)に現れることも少なくありません。

スポーツ動作については今回の記事では述べませんが、歩行中の肩甲帯の動きと絡めながら、肩甲胸郭関節と足部との関係性について、述べていきます。

この記事では、肩甲胸郭関節に着目しています。

肩甲上腕関節、局所からの影響によって肩甲帯の偏位が起こることがありますが、今回の記事では割愛させて頂きます。

◼️肩甲帯機能異常

肩甲上腕リズムとは、皆さんご存知の通り、上腕骨と肩甲骨の動きの比率のことです。

肩甲骨が動かなければ(不動)、肩甲上腕関節におけるストレスは増大し、回旋筋腱板のオーバーユース、腱板炎や腱板損傷となり得ます。

また、肩甲骨が動きすぎていれば(過動)、上肢挙上時の肩甲帯代償運動は強くなりやすく、肩関節周囲炎やインピンジメント症候群を引き起こします。

肩関節にストレスをかけずに上肢挙上するためには、上腕骨と肩甲骨の協調的な運動が必要になります。

肩甲骨の動きを患側と健側で比較し、動かす方がいいのか(mobility)、支持させる方がいいのか(stability)、推論立てる必要があります。

|肩甲骨の運動学

肩甲骨は自由度の高い骨と言われており、胸郭面上を多方向へ動きます。

矢状面では、前傾・後傾

前額面では、外転・内転、上方回旋・下方回旋

水平面では、前方突出・後退

次のアライメント評価において、肩甲骨を三平面で捉えることが重要となります。

|肩甲骨静的アライメント評価

まずは、肩甲骨アライメントの評価方法をご紹介します。

下角、肩峰、内側縁と肩甲棘基部の交差点、の三点を指腹で触り、空間上の位置を把握します。健側と比べた、患側肩甲骨アライメントを評価します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?