日本株 高配当投資 9433 KDDI

米国株では、VYM、SPYD、HDVといったETFを使って手軽に高配当株投資ができますが、日本株ではなかなかそういうものがないので、個別で投資をしていく必要があります。

ということで、個別企業の財務、配当金推移などなど、様々なデータを見ながら、投資をしてもよいのかどうなのか、その判断材料を提供していければと思います。

主な情報はすべてIRバンクからのものです。

詳しく知りたい方はこちらからご自身で調べてみるのもよいと思います。↓

IR BANK - 企業分析・銘柄発掘

KDDI

auブランドを中心とした携帯電話事業を手掛ける大手電気通信事業者

セクター分類としては通信セクターとなります。

①売上高、営業利益

売上高、営業利益ともに少しずつではありますが成長しています。

配当金というのは、会社が出た利益から分けられるものなので、そもそもしっかりとした利益を出せていない会社だと、今は配当金を出せていても、今後配当金が下がってしまう「減配」のリスクがありますので、そういう意味では順調に稼げているKDDIは減配のリスクは今の時点では低そうです。

②EPS

EPSは、会社の利益を発行している株数で割ると求められる、「1株当たりの利益」を意味します。

①で利益も紹介しましたが、利益を出すのにめちゃくちゃ株を発行して資金調達をした場合、①の利益は上昇しているが、EPSは伸びてこないというケースもありますので、しっかりと確認していきましょう。営業利益よりEPSのほうが大事です。

こちらも順調にEPSは成長しています。

③配当金推移

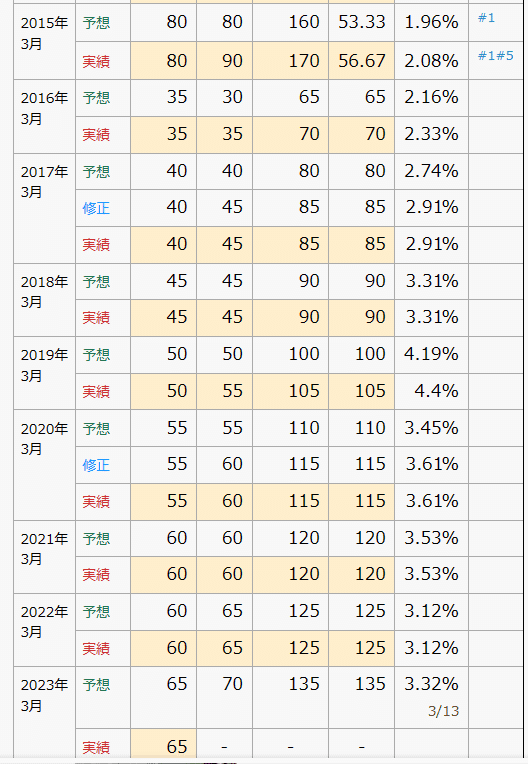

2015年に株式分割を行っているので、数字が変になっていますが、

2016年から「実績」の欄を見てもらうと、順調に配当金が増えている「増配」をしていることがわかると思います。

2023年に関しても、135円が予想されており、2022年から10円アップしています。

④配当金利回り、配当性向

配当金を株価で割った値を「配当利回り」といいます。

高配当株の定義は個人差があると思いますが、私は、3.5%を超えるくらいからであれば高配当株であるという認識でいます。

3/13の株価は4066円だったので、135÷4066=0.0332×100で、3/14時点での配当利回りは3.32%でした。

2018年~2021年あたりにかけては3.5%~4.4%の時代があったので、それを考えれば今は少し割高な感じがします。

配当性向とは、会社が稼いだお金の中で、どれだけの割合を配当金で放出するかを指します。

配当利回り6%とか7%の会社については、これが70%、80%という企業もあります。この場合は、稼いだお金をほとんど放出しているため、すでに株価の上昇余地がなかったり、減配の危険が潜んでいると考えられます。

なので、配当利回りで3~4%くらいの企業であれば、少し高めの配当金をもらいつつ、株価の値上がりも期待できるわけです。KDDIに関しては現在は41.7%と、高配当株系としてはまだ上昇余地がありそうな値だと思います。

⑤株主還元

株主が喜ぶのは大きく分けて2つあります。

A、配当金を高くする

B、株価を上げる

Aに関しては直感的に誰でもわかると思います。もらえるお金が増えればうれしいですよね。

Bに関しては、低く買って高く売ることができれば株主は儲けが出ます。

会社側がどうやって株価を上げるのかは簡単で、世の中に流通している株の量を減らせば良いのです。

株をなぜ株を発行するのかというと、お金が必要な時に株を発行し、資金調達を目的としています。

しかし、私たちが生活している世界はすべて、希少性のあるものは値が高くなります。株を発行しまくると、希少性は失われますのでもちろんその株の価値は下落します(②で紹介したEPSにつながります)そのため、ある程度会社が大きくなってくると、余ったお金を使って昔に発行した株を買い取って燃やします(イメージです)

具体的な数字で当てはめてみると

100万円の利益を出している会社が20株発行していたとします。

現時点では100万円÷20株で1株当たりの利益は5万円です。

しかし、余っていたお金を使って流通している20株のうち10株を買い取って燃やしてこの世からなくしてしまいます。

すると100万円÷10株で、1株当たりの利益は10万円です。

株価=PER(株価収益率)×EPS(1株当たり利益)

で求められるので、理論的には株価は上昇していきます。 このように自社の株を買うことで株価を上げることを「自社株買い」といいます。

前置きが長くなってしまいましたが、

左はどれだけ自社株買いをしたか、真ん中は、説明したAとBを合わせた額を指しています。

なので真ん中の数字がよければ積極的に株主還元をしているんだなというイメージでOKです。

⑥自己資本比率

最後に必ず見てほしいのは「自己資本比率」です。

今まで配当金がどうとか、売上高、利益をどれだけ出せているかなどを見てきましたが、会社がつぶれてしまっては元も子もないです。その爆弾をしっかりと避けるためにみてもらいたいのは「自己資本比率」です。

要するに、会社のお金と借りてきたお金を合わせた合計のうち、自分のお金は何パーセント?ということです。

借りているお金はいずれ返さないといけません。相手側の事情で「そのお金今すぐに返して!」と言われたときに、すべて借りているお金で経営していた場合首が回らなくなってしまい、経営自体はうまくいっていたのに「今すぐに返して!」の一言だけで倒産ということも十分あり得ますので、そのリスクをなくしておこうという観点からこれも確認してください。

そのリスクを軽減できる目安は大体40%以上だと思います。

これも各々基準があるので何とも言えませんが、40%以上あればすぐに倒産ということはほぼあり得ないですのでそれを基準にしていきます。

現在は45%なので、これも問題ないと思います。

ということで評価とすれば

基本的に問題はないが、過去と比較した場合、配当利回りの面で少し今は割高感がぬぐえない。というところでしょうか。

現在は3.3%くらいですが、3%後半、もしくは4%台につっかけてきた場合はチャンスかと思います。

基本的には全くいりませんが、 記事を参考にしてめちゃくちゃ利益がでたときには、「端数くらいくれてやる」っていう感じで投げてもらえれば、また記事を書こうと思えます。笑