あらゆる問題解決のヒントを与えてくれる型「創具」+5

問題の大小に関わらず、だれもが問題を抱えて生きています。今回は、ちょっとした問題から大きな問題まで、どちらにも利用できる解決方法をご紹介します。「さくらんぼ分割」発想法を行えば、課題を分解し、解決策や新しいアイデアを思いつきやすくなるでしょう。

大きな問題を小さく分割する

「さくらんぼ分割」発想法の使い方はかんたんで、問題を漠然と捉えずに小さく分割していきます。

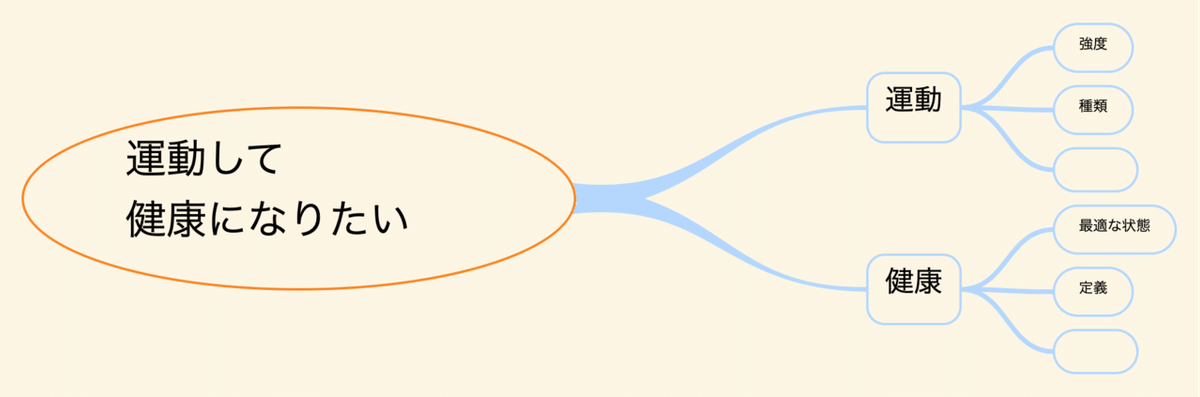

たとえば、「運動して健康になりたい」と悩んでいるとしましょう。この悩みだけでは漠然としすぎています。運動とは具体的にどんな強度で種類なのか、健康の定義とどの状態がゴールなのかなど、問題の解像度を上げることで方向性が見えてきます。

このように大きな問題を小さくしていくのが、さくらんぼ分割法です。

大きな問題の「問題点」

それは、大きな問題のままでは解決策が思い浮かばない点です。ステーキ300gを1口で食べるのはむずかしいですが、30gずつの小分けにすればムリなく食べられますよね。

同じことは思考でも起こりえます。問題が大きすぎてどこから手を付けていいかわからない。全体像が把握できず次の行動がわからない。というのは、その問題の解像度が低いために起こります。

ですからステーキのように小分けにすることで、問題を認識でき、解決へ導きやすくなるのです。ステーキ300gは1口で食べなくてよいのです。30gに小分けして食べればよい。

小分けして仮説を立てる

問題点を小分けにできたら、あとはその小分けをもとに仮説を立ててみましょう。運動であれば、すぐにできるのが散歩だとして、であれば1日10分から歩いてみるなどです。

運動というざっくりな話から、散歩へと小分けされたことで具体的な行動に結び付けられました。運動を1日10分しよう、ではなかなか動き出せないのではないでしょうか。

さくらんぼ分割法は、対象をパーツごとに分ける役割を担っています。それぞれを個別に確認することで、今まで見えてこなかった仮説が思い浮かびますし、その対象についての理解も深まります。

小分けした情報は、パズルのピースのようなものです。ですから色んな用途で応用も可能になります。大事なのは、大きな問題は小分けして考えること。そしてパーツごとにならべることです。

「さくらんぼ分割」発想法をぜひ試してみてください。

読んでいただきありがとうございます。これからも読んでもらえるとうれしいです。