浦島明神

浦島太郎をめぐる伝説は、いまさら繰り返す必要はない。ただ、その詳細を記すには、貴重な絵巻があったことが必ずしも広く知られていない。『浦島明神縁起』である。丹後半島にある宇良神社の所蔵で、重要文化財に指定されている。「日本絵巻大成」に収録されたそれを披き、とりわけ感心をもつ食事の場面を探してみた。

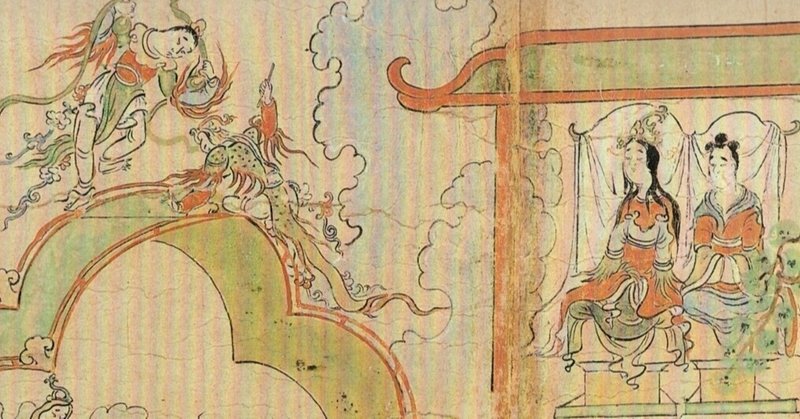

結論からいうと、竜宮を訪れた浦島の身辺からそれを見つけ出すことはできなかった。美しい竜女と結ばれ、その婚礼が豪華に行われ、美しく聳え立つ丸橋やその周辺を舞台に天女を思わせる竜宮の住人たちがさまざまな楽器を手にし、体いっぱいに歌い、踊る。しかしながら、その中から食に纏わる兆候はなに一つ記されていない。海に住む生き物たちが多く食の対象であり、しかも饗宴の主役を担っていたことと関連がなかったのだろうか。

これに対して、人間の世に戻ってきた浦島太郎は、一瞬のうちに老人となり、食が立ち入る余裕がなかったが、そのかれが神となって祭られてからの様子として、食にまつわる情景が二つも描かれた。

まずは神社が建てられた当初である。建物はいまだ質素なもので、それを前に座った男女も、ともに神事に携わる神主と巫女のような身分の持ち主と見受けられる。それでも、大きな酒の甕が据え付けられ、神像のまえに食物がうず高く供えられている。新たに神社を建てるにあたっての潤沢な寄付と、やがて集まってくる信者たちの姿を思い描かせてくれる構図である。

宇良神社はやがて大いに隆盛を迎えた。続いて繰り広げられてくる画面では、言葉通りの老若男女の人々が集い、歌、踊り、楽器の演奏のみならず、相撲の披露まで行われた。まさに絵に描いたような風景だった。

そして目を凝らしてみれば、木のかげに隠れて食事に励む若ものの姿があった。かれは左手でなにかを口に入れ、右手で椀をしっかりと握っていた。食べ物や飲み物の詳細は伝わらないが、慇懃にもてなす僧侶の立ち振る舞いは、男の普通ではない身分や徒ならぬ訪問の様子を物語っている。

この絵巻にじかに対面したことはない。ただ、学生時代、絵巻の所蔵先として神社の名前を知り、一度は車を走って実際に訪ねた。ひっそりした境内で、二人だけの訪問客を相手に神主は熱を篭った解説を聞かせてくれた。しかしながら、浦島太郎が持ち帰ったのだとされるかずかずの宝物を前にして、さすがに面食らい、その時の気まずい、申し訳ない気持ちはいまだ忘れられない。アルバムを開くと、あのときの写真は一枚残っている。日付は1988年7月24日だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?