02 「正しい学習動機」は存在しない

●学習動機のモデル

「やる気」の出し方をつきつめて考える前に、「学習する理由」つまり「学習動機」について、整理しておきましょう。

「学習動機」、これはもう、それだけで専門の研究がいくつもあり、大部な専門書が何冊も著されている分野なんですが、ここではなるべく簡単にまとめてしまいたいと思います。

今でもよく言われるんですが、大きく分けると、自ら進んで学ぼうとする「内発的動機」と、人からの強制が働くことで学ぼうとする「外発的動機」の二つがあるとする考え方があります。

かつては、この二つを相反するもの、対立する概念だとすることが主流でした。

しかし、後に、これは自分でどれだけやろうと決めているかの違いであり、連続して変化するものだとする「自己決定理論」が唱えられ、今ではそれが基本的な考え方になっています。

これを示したのが次のライアンとデシによる自己決定連続体のモデル(櫻井茂男『自ら学ぶ意欲の心理学-キャリア発達の視点を加えて』有斐閣2009を参考に作成)です。

さらには、2軸のマトリクスで説明する説も登場しています。

たとえば、櫻井茂男氏の2軸のクロスモデル(櫻井茂男『自ら学ぶ意欲の心理学-キャリア発達の視点を加えて』有斐閣2009)です。

動機を決定付けるのが自分か他者という「自律」「他律」という軸と、学習それ自体が興味の対象であるのか、何かを達成するための手立てであるのかという「目的」「手段」の軸で説明するもであるもあります。

直線的ではなく、面で捉える分だけ複合的になっています。

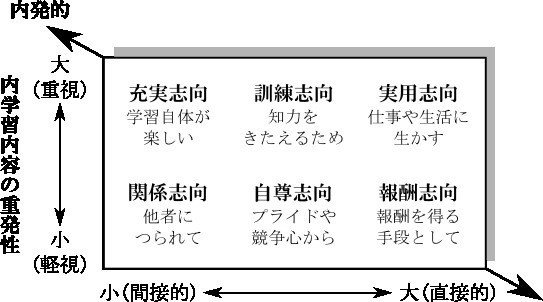

また、「手段」か「目的」か、という部分をさらにクローズアップしたような2要因モデルもあります。市川伸一氏のモデル(市川伸一『学ぶ意欲の心理学』PHP研究所)です。

この図は横軸に「勉強からどれだけ直接の報酬が期待できるか」という「学習の功利性」、縦軸に「どれだけ学習の内容を重視するかという「学習内容の重要性」を取っています。

紹介したモデルはどれもが正しいです。

でも、これこそが真実だ、というような決定的なモデルというのは存在しません。つまり、「絶対にこれが正しい」というモデルは存在しないわけです。

それだけ心の問題を突き詰めて考えるのが難しいということでしょう。

●独自にモデルを立ててみよう

そういうことですから、ここでは、「学習動機」を4つに分類して、学習するということをどの程度自分の意思で決定しているか、という「自己決定性」と「手段・目的」という2軸にマッピングし、独自のモデルを立てて、お話ししたいと思います。

これを、図にしてみると、次のようになります。

簡単に言いますと、「自己決定性」が高いほど目的性が高く、目的性が下がって手段性が高いものほど「自己決定性」が低い、という格好になっています。

最も「自己決定性」の高い理由としては、「好きだから、おもしろいから学習する」というもの挙げられます。よく言われる「内発的動機」に当たります。学習することそのものが楽しいから、あるいは新しいことを知るのが嬉しいからというような理由です。

この「学習動機」では、勉強の内容そのものへの好奇心がきわめて高く、学習することそのものが目的であり、喜びという形の褒美になっているとさえ言えます。学習内容が何かの役に立つかどうかということも、この理由においては、問題にされません。

つまり「目的性」が非常に高い、ということです。

研究者の方々、特に文学を研究される方々が持たれている研究対象への愛情にも似た感情というのは、この動機だと言っていいでしょう。文学研究の成果は作品をより理解するというもので、それが直接的に社会に還元されて役に立つということは非常にまれなケースです。といいますか、はっきり言いまして、大抵の場合は実社会にとっては「無益」かもしれません。

岡田斗司夫氏などは、この点で今の大学を批判されるわけです。「一体いつまで枕草子の研究をすれば気が済むんだ」って。まあ、一理ありますよね。

それでも多くの文学研究者が日夜探求を続けています。それは、より知りたいという好奇心、真実を突き止めたいという探究心でしょう。

ですが、もうひとつあると思います。それは、自分にとって「面白い」ものである、ということにほかなりません。

突き詰めていくと、「李白のことを本当に理解しているのは私だけだ」とか、「『紅樓夢』のことが本当に分かっているのは世界に自分しかいない」というところまで行きます。実際そこまで唯我独尊的なことを公言する人はまれですが、文学研究者なら誰でも少なからず抱いている心情だといっていいでしょう。私も大学院では漢文学を研究していましたから、少しはその気持ちが分かります。

次に、「必要だと思うから学習する」という理由もあります。今学習することが、将来なにかの役に立つとか、受験のためだとか、言うわけです。

学習そのものではないものの、学習内容と直接関わることが何らかの形で目標や目的としてとらえられています。

具体的には、将来医師になって病気や怪我の人をたすける、という職業志望と結びついた気持ちなどが、この理由にあてはまります。

ここでは学習は「手段」でありつつも、かなりの程度まで「目的」としての色合いも持っています。そして、そのことから、学習者本人が必要性を強く感じているので、自分自身で強く意思決定を下しています。受験や資格試験などを見据えた学習もこの理由ですから、最も一般的な理由と言うことができるでしょう。

この「必要だと思うから学習する」という「学習動機」も、どちらかというと「内発的動機」よりだと考えていいでしょう。

以上の二つは「自律的」とまとめてもいいでしょう。

一方、「自己決定性」の低いものを見てみると、「親や先生にいわれるから勉強する」「褒美が目当てで勉強する」という理由が挙げられるでしょう。他の人からの強制や褒美という、勉強からかなり離れた要因が強く意思決定に関わっていて、そうした圧力によって「決定させられた」という感が強くなってしまいます。

しかも、学習の目的性はかなり低くなっています。むしろ、褒美を得るための「手段」としての色合いが非常に強くなっています。

また、「見栄や不安のために勉強する」ということもあります。テストでよい点をとって賢いと思われたいとか、友だちに勝っていい思いをしたいということで勉強する場合です。

競争や優越感といった学習の結果ではあるけれども、勝敗といった学習内容以外である要因の方がが強く関わっています。そういう意味では、意思の決定に外部からの圧力が掛かっていて、一種の強迫観念のようなものが作用していると言えます。その分だけ自分で決めるという度合いが低くなります。また、学習は「目的」ではなく「手段」だと言っていいでしょう。

以上の二つは、「外発的動機」よりというふうにまとめることもできるでしょう。

つまり「他律的」ということです。

ここに紹介したものは、実はライアンとデシの外発的動機の3つと、内発的動機に当たります。

市川モデルでは「充実志向」「実用志向」「自尊志向」「報酬志向」が該当するでしょう。桜井モデルでは、「取り入れ」「同一化」が「社会化された外発的動機」に当たるのかもしれないですね。

というのも、桜井は1997年の論文では、この動機を「社会科された内発的動機」としていたし、「取り入れ」と「同一化」は、各種研究においても、峻別が難しいことで、見解が一致しているからです。

「やる気」が、意欲と行動の総体であるという最初の説明に基づいて考えるならば、「外発的」な「学習動機」だけに基づいていても、絶対的な強さが十分であれば、それでいいということになりますよね。漫画やアニメなんかで、よく見られる、食欲や下心で驚異的な力を発揮するというやつです。外から見ている限り、それはとても「やる気」にあふれた様子であることは間違いない。

さっきの図をグラフと見て、縦軸と横軸の掛け算が「やる気」のパワーだと考えてみると、どれも面積は変わらない。そういう風に作ってあります。面白くて仕方がないのと、報酬の食事目当てでやるのとで、勉強という行為を動かす「やる気」パワーそのものは、大して差がないんじゃないか、ということを反映させてあるんです。

これはあながち外れていないんじゃないかなあと思います。

●「外発的」だといけないのか

でも、きっと皆さんも「手段」的色合いが低く「自己決定性」が高い方が、いい「学習動機」であり、それによって突き動かされた「やる気」の方が良いと考えるのではないかと思います。

一体なぜでしょうか?

それは、まず、学習という行為に純粋さを求めているからです。「勉強というのは、褒美欲しさにやるものではない」という信念ですね。

でも、考えてみてください。ビジネスマン向けの「モチベーション理論」を論じた書籍では、どんなことが書かれているでしょうか。

近年話題になったビジネスマン向けの書籍に、ダニエル・ピンクの『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』があります。この中でピンクは、「生存や安心に基づく動機づけ」を「モチベーション 1.0」、「アメとムチに駆り立てられる動機づけ」を「モチベーション 2.0」と定義、「内面から湧き出るやる気に基づく動機」、つまり「モチベーション3.0」こそが、最も重要な「やる気」の源であると主張しました。

つまり、ピンクの主張の新しさとは、内発的な動機が重要だ、ということなんですよね。

実際、同時期に翻訳が出版された、イアン・エアーズ『ヤル気の科学 行動経済学が教える成功の秘訣』で述べられているのは、殆どが「外発的動機」です。そして、報酬よりも罰則(損失)がより効果的であると強調されています。

また、ニッセイ基礎研究所研究員の金明中氏は、日本女子大学で非常勤講師として経済学の講義をされていますが、生徒たちがなかなかやる気を持って講義を聴いてくれないと嘆かれています(「研究員の目」2014年5月14日)。そこで、インセンティブの講義の際に、「どのようなインセンティブを提供すれば皆さんがより積極的に授業に楽しく参加できると思いますか」と学生に尋ねたそうです。

そうすると、

・ 手を上げて発言したらお菓子がもらえる。

・ 前から5列目まで座ればボーナスポイントがもらえる。

・ テストを簡単にする。

・ 単位が簡単に取得できるようにする。

・ 授業に積極的に参加した人のテストは簡単にする。

などのインセンティブと、

・ 授業に欠席したら減点する。

・ 授業に遅刻したら100円の罰金を支払う。

・ 私語1回に500円の罰金を支払う。

・ 発表しなかった人は減点する。

などのペナルティが提案されたと言います。今後はこのいくつかを授業に取り入れることを積極的に検討しするそうです。また生徒のやる気を出されることに悩んでいる先生方の参考になれば、とも発言されています。

インセンティブというのは、経済学で「人に行動を起こさせたり、やめさせたりする要因」と定義されるもので、「誘因」とも訳されますが、どちらかというと、その人にとってプラスになる場合を言います。

それを、授業の中に取り入れることが、好いことだと金氏は考えて、導入を他者にも勧めているわけです。これは、経済学的は、インセンティブとペナルティによって、行動を促す、あるいは抑制することが、極めて一般的且つ妥当なことと考えられていることの証だと言えます。

つまり、今までビジネスの世界では、外発的な動機付けが重要なものとして位置づけられ、いかにそれを上手く使うかが研究されてきたということです。

でも、内発が大事だというのは、教育学の世界ではずっと以前から言われていることです。

じゃあ、逆に言うと、どうして学習を、「モチベーション2.0」で論じてはいけないのか、ということにもなりますよね。本当は構わないのに、我々が学習に対して、一種幻想に近いものを抱いているために、いけないと思い込んでいる可能性はないのか、ということです。

ですが、学習が、外発的動機のみでもいいのかと言うと、それはやっぱり「よくはない」ということになろうかと思います。

何だ、そのあいまいな答えは、とお思いかもしれませんが、理由はこういうことです。

「外発的」な「学習動機」では、その強さが、学習とは直接の関係を持たない、外部の目的によって決められてしまうため、誉められたそのときだけはやる、報酬を貰ったらやる、といった、すぐ現れてすぐ消える「やる気」にとどまることが多くなりがちです。それに、本当はやりたくないけど仕方なくやっているという気持ちが付きまとう可能性は極めて高い。

言い換えれば、褒美や報酬といった要因が取り除かれると、動機付けが持続できなってしまう可能性が高いということです。

それは、まずいですよね。極論すれば、褒美なければやらないということなんですから。

でも、動機がまったくないよりは、外発的動機でも、あった方がいい。まるで勉強しないのだったら、褒美でもなんでも与えて、行動を起こした方がいいに決まっています。

私が調査した結果では、面白い結果が出ました。

外発的動機を得点化し、そのグループごとにテストの成績を比較してみたんです。

すると、外発的が高い方が成績はよくない傾向にあるんですが、中途半端なグループよりは、外発的動機が最大値のグループの方が成績はいいんです。ちょうど次のようなグラフになります。

つまり、外発的動機が強くなるに従って成績はなだらかに下がっていくのですが、最も高いグループでピョンとV字回復するんです。

ものすごく褒美が魅力的だったり、親が滅茶苦茶厳しかったりで、「もうやるしかない」と感じられた場合は、ちゃんと勉強して結果を出している。

だから、外発的動機で勉強してはいけないなんてことはない。

だけど、外発的動機で長期的に学習を維持するためには、一般的に褒美を与え続けなければいけない。あるいはしかり続けなけなければいけない。金氏はどうするんでしょうかね、ずっとインセンティブとペナルティをやり続けるんでしょうか。

でも、現実問題として、褒美を継続的に与え続けることはちょっとむずかしいのではないでしょうか。

仕事の場合には、こうした外的要因としての報酬が「給与」という形で存在している。だから継続性が高い。つまり、その点はまったく問題にならないわけですよね。褒められることはなくても、現金収入は仕事をしている限り約束されている。だから、仕事が報酬の手段であっても問題ない。

ところが、学習にはいつも報酬が着いて回るわけではない。

だから、長期的に学習行動を継続するためには、将来の目標などの、取り除かれにくい要因が決定に関わっているか、そもそもそんな外的な要因など存在しななくて、勉強自体が面白いという状態でないと難しい。

「よくはない」という意味はそういうことなんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?