05 やる気と成績は関係するか?

●「ヤル気」が高ければ成績はいいか?

私たちはとかく「やる気」だとか「モチベーション」だとかということを口にします。今がまさにそうなのですが、それはなぜでしょうか。

それは「やる気」が高い方が成績はいいと信じているからです。

でも、なぜそう考えるのでしょうか?

例えば受験勉強においては、「やる気」が高い方が、積極的に臨むことで、質量共に高い学習が出来、その結果として、良い成績が取れるはず、そう考えるからですよね。それは、「やる気が努力を生む」という考えと、「努力は報われる」という考えが背景にあります。

確かに、私が調べたところでも、学習動機が高い方、つまり結果的に「やる気」が高い方ということですが、その方が成績はいい、しかも内発的な動機である方がいいという結果でした。

しかも、内発的な動機で勉強している方が、質の高い学習をしていることも裏付けられました。

グラフは、動機の強さと、学習の工夫の関係を示した物です。太い線が「内発的動機」、波線が「外発的動機」です。「内発的動機」が強い方が学習の工夫を多くしており、逆に「外発的動機」が強くなれば学習の工夫がわずかながら減る傾向にあるということです。

つまり、外発的動機である場合は、漫然と学習していて、よりよい学習にしようとか、効率よく身につけるためにはどうしたらいいだろうとか、そういうことはあまり考えないということです。

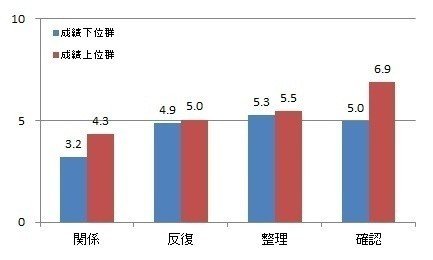

成績別にどういった学習の工夫をどれくらい使っているのかも調べてみました。その結果が次のグラフです。

「関係」「反復」「整理」「確認」は学習の工夫の種類ですが、これは改めてご説明いたしますので、しばらくお待ちください。まあ、大体ご想像していただける通りの内容だと思いますです。

ご覧いただくと、成績上位者の方がいずれの工夫も多く使っていることが分かります。特に「確認」は差が大きいですね。

以上のことから、自分で学習しようという気持ち、学習の工夫、成績というのは、一応我々が考えるような関係にあると言えるかと思います。

安心されましたか?

●「やる気」が高くても……

「やる気」が高い方が成績はいい、これは一応真実です。

皆さんそう望んでいらっしゃるでしょうし、先ほどご説明したように、私の調査でもそのような結果が示されていました。

でも、実際には、皆さんが期待していらっしゃるほどの影響力は持っていないと言わなければなりません。

たとえば、私が小学校4年生と5年生を対象に調査した結果、あるテストの成績に一番大きな影響を持っている要素は、その前の回のテスト成績でした。こうした傾向は、他の研究でも同様の結果だそうです。

つまり、成績はそうそう大きく変動するわけではないということです。

それは一体なぜでしょうか?

一つには、現実の流れを考えると、「やる気」が質の高い学習に結びつき、その学習の積み重ねの結果が、テストの成績になるという形になることが影響しています。

学習の方法や工夫をしていても、それが即反映されるわけでもありません。そして、テストが「やる気」を測定するものでない限り、その「やる気」の影響は間接的且つ時差を生じたものにならざるを得ません。

もう一つ、成績のとり方に原因があります。

テストの成績というのは、相対的な評価です。毎回のテストが異なりますから、それを比較しようと思うと、偏差値を用いざるを得ませんよね。これは相対的に決定されるものです。既にお話ししましたが、もともと偏差値というのは、そういう比較のために考案されたのです。

ところが、この相対的に決まる成績というのは、個人が幾ら頑張って学力をあげたとしても、みんなが同じように上がっていれば、結局は何も変わらないという宿命をもっています。極端な話、自分の学力が2倍になっても、周りが3倍になっていれば、成績は下がってしまうわけです。

更に言えば、能力差の問題もあります。この個人個人の能力の差という問題については、改めて後ほど別のところで詳しく述べたいと思いますので、ここでは例を挙げて簡単に述べておきたいと思います。

受験勉強の例ではちょっと生々しいので、スポーツの話にしておきますが、重松清の短編に「卒業ホームラン」という入試にもよく出題された作品があります。

主人公・徹夫は、息子の智が小学校一年生のときに作った野球チームの少年野球チームの監督をしています。今年で六年目。息子も来年は中学生でチームを卒業します。徹夫も監督を後任に譲ることに決めています。そして二十連勝のかかった最後の試合を迎えます。結果は惨敗。でも徹夫が一番心に引っかかったのは、智を一度も試合に出してやれなかったことです。試合が終わった後、徹夫は智に、中学での部活をどうするのか尋ねます。智は野球部に入ると即答します。徹夫は、恐らくレギュラーにはなれないだろうということ、三年生になっても球拾いかもしれないという、予想を告げます。でも智はきっぱりと言い切るのです。

「いいよ。だって、ぼく、野球好きだもん」

この智は野球は下手です。でも努力を怠ったことはありません。野球が好きだやっているのです。

言ってみれば、内発的動機で一生懸命やっている状態です。だけど、努力が必ず報われるとは限らない。どうしても周りより上手くはなれなかったんです。

学習においても同じことがありえます。

全体を見渡せば、成績上位の方が「ヤル気」が高く且つ内発的で、成績下位の方が外発的で且つ低いという傾向はありますが、それほど決定的ではないというのは、内発的に頑張っていても成績が高くない子どもも大勢いるということです。

いえ、むしろこう言うべきでしょう。

成績の如何に関わらず、かなりの数の子どもたちが、それぞれの能力に応じて、「やる気」を持って頑張っているのです。

そこで出来ることは、よりよい学習方法を見つけ出していくことだけです。

それは、今の自分に合った方法を探し、持てる能力を最大限に生かすと言い換えてもいいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?