画像生成AIの病理学的論考

画像生成AIが広く使われるようになり、既に1年半以上が経過した。Midjourneyのサービス開始が2022年7月、Stable diffusionの公開が2022年8月である。画像生成AIは、文字を打ち込むことで画像を生成するという画期的な技術であり、その手軽さや品質から「創作」との相性がよくも思えるが、実際は様々な課題が表出し、現在解決に至っているとは言えない。単なる画像生成だけでなく、画像編集技術や付随的な陰影算出技術などが開発されているにも関わらず、である。画像生成AIに対する意見というのは好意的なものから否定的なものまで幅広く、その意見の幅は興味深い。ここでは、なぜ課題が生まれ、何が問題となっているのか、なぜ分断が生まれるのかという点に注目し、その背景的心理などを言語化し考察したい。生成AI利用の是非を問うものではなく、なぜ分断がここまで起きているのか、という点に注目する。あくまでも一意見として参考程度に受け取っていただければ幸いである。※この文章では、敢えて法的な話や技術的な話をしないことに留意頂きたい。(サムネイル画像はmitsua diffusion oneで生成)

生成AIの多面多層性

まず、生成AIの課題を考える上で考慮しなければならないことがある。それは様々な課題が、人ひとりが思っているよりも複雑で難解な構造をとっているという事実である。例えば、ある構造的課題を解決する際に、法的アプローチだけでは不十分であり、社会的コンセンサスやガイドライン整備などのアプローチが必要になることもある。一方で、ある人が問題であると思っていても、他方からは"なんら問題ではない"と考えられていることもある。表面上は同一に見えても、さらに深く掘り下げると相違点が存在し、その部分が課題になっていることもある。このように、生成AIの課題は多面的で多層的な構造をとり、各々の視点から見えるもの見えないものがあるということをまず理解すべきであると考える。相手もその問題が当然見えていると思って話を始めると、盛大なすれ違いが発生することになる。そのため、何かしらの議論を行うのであれば、「どの視点から」「どの面の」「どの層の」話をしているのか、ということを明確にする必要がある。解決策を見出すのであれば「アプローチ方法」も適切かどうかを考えなければならない。

忌避感の根源

画像生成AIに対して抱く感情は様々なものがあるものの、一部に共通する感覚として「忌避感」があるのは事実であろう。「画像生成AIをなんとなく避けてしまう」「画像生成AIを純粋に楽しめない」という感情である。さらには「画像生成AIの使用自体が非難されるべきである」「使用していること自体が許されないこと」という感情にまで発展することもあるようだ。ここでは、一部の人が感じる「忌避感」について考察する。

忌避感の理由はいくつか考えられる。最も根本的なものは、生成AI自体がもつ学習や生成といった一連の構造的な要因であろう。他にも、生成AIの過程に対する感情的なものも存在すると思われる。後者は極めて直感的なものであり、生成AIは短時間に高クオリティのイラストを生成することから、過去の自分の研鑽の時間と比較した際に沸き起こる感情でもある。それは「なぜ私はあんなにも苦労したのに、生成AIは簡単に絵を生み出せるのか」という感覚であり、種々の感覚の複合概念であると考える。短絡的に表現するのであれば「ズルい」「ムカつく」「徒労感」という感情などが含まれるだろう。生成AIは技術の発展であり、ツールであるため、「今まで大変だったこと」が容易に熟せるようになり、そのために生み出された技術でもある。それは、技術の進歩に伴って過去に行われてきた簡略化、省略化、自動化、効率化という流れの上にある。一方、鑑賞者や消費者の視点から見れば、いわゆる「血が通っていない」という感情も湧き起こるかもしれない。「人の手による温もり」がない、そのために鑑賞するに値せずに避けるということもあろう。これらは、職人による工芸品/民芸品と工場の大量生産品との比較の文脈と同等であると考えられる。安い工業製品でもよい場面というのは実生活において多々あるため、工業的製品であったとしても、その存在は特に問題ではない。安く手に入ることで事足りるのであれば、AI生成画像であっても需要はある。「技術面」における「技術の進歩」という観点で見れば、生成AIは人類の発展の一部に過ぎない。この視点からみた生成AIはあくまで複雑な工程を簡略化したものであり、いわば「インスタント化」ともいえる。複雑なラーメン調理の行程を経なくても美味しいラーメンが3分で食べられるのと同じといえる。あるいはカレーの固形ルーのようなものだろうか。皆が簡単に恩恵を得られるという点では「技術の民主化」「技術の大衆化」とも表現できる。「やすい」「はやい」「うまい」を地で行くわけである。

画像に関する話題では、技術的性質においてカメラとの比較が多い。写真の歴史は絵画の歴史と交叉する。ピンホールカメラと同様の技術を使ったカメラオブスキュラの存在は旧く、春秋時代の墨子の記載にも類似物があるという。芸術家の間で広まったのはレオナルドダヴィンチなどが活躍する15世紀ごろとされる。今のようなカメラが出てきたのは19世紀前半であり、当時の写真技術の発展で一部の肖像画家の職業が奪われたのは事実である。銀板写真を見た画家のドラローシュが「今日を限りに絵画は死んだ」と発した言葉は有名であろう。また、1839年にダゲレオタイプを発表したダゲール自身もまた画家であった。一方、カメラの存在は、19世紀後半の印象派の画家たちへ影響を与え、1885年頃より写真家もまたピクトリアリスムとして芸術活動が進んでいく。ただし、当時の白黒写真とカラーで描く画家が同列ではなかったことは重要であり、全員の職が奪われたわけではない。当時の写真の芸術的評価は低かったが、そのコストや写実性から絵葉書や新聞の挿絵は置き換わっていった。新しい技術により職が無くなる一方で、新たな芸術的潮流や安価な需要への供給が生まれた。はたして、今の画像生成AIに写真のような創作の好転を期待できるだろうか。

上記のような技術進歩に伴う感情は否定されるべきものではない。しかし「生成AIを忌避する理由」はこれだけでは説明できない。むしろ、この「感情論」だけで説明しようとすると、課題の本質を見ることができないとまで言えるだろう。昨今、一部の技術系の人の生成AIに関するインタビューでよく見られるのは「今のクリエイターは”ズルい”と思っているのだろう」「新しい技術へ対応できていないのではないか」というものである。これらは、一側面しか表現できていないと考えられ、表層の課題にすぎないと思われる。時間とともに解決される部分でもあり、そこは本質ではない。

生成AIの本質的課題

ここからは「技術面」における「生成AIの構造」という観点で考察を行う。忌避感の理由で挙げた要因の内、前者の「生成AI自体がもつ学習や生成といった一連の構造的要因」である。生成AIはその構造自体が問題視されている。生成AIは主に「学習」と「生成」というフェーズに分けられるが、学習の構造上、今の主流な生成AIは大量の著作物などを入力しなければ十分な性能を発揮し得ないという性質を持つ。今の生成AIは2017年のGoogleによるTransformer発表、自己教師あり学習によるデータ活用、スケール則の発見などを経て、データ量やマシンパワーに依存しながら飛躍的に進歩している。研究者はデータ量を賄うために、インターネットから大量のデータを回収し生成AIのための材料としてきた。当然、その中には多量の著作物や肖像、個人情報などが含まれている。そうしてできた生成AIが研究から社会実装の道へと進んだ時、本質的課題が顕在化したのである。

画像生成AIが今のような話題になる前から、既に本質的課題は顕在化していた。2019年、OpenAIは音楽生成AIであるJukeboxを公開した。ジャンルやアーティストを指定して生成する楽曲のクオリティは極めて高く、多くの人々が驚愕した。しかし一方で、アーティストの楽曲を許可なく学習させていることや、自分の声が使われるかもしれないというアーティストの肖像権的な課題がAI研究者感でも共有された。GoogleのAI研究者でもあり、自身がギタリストでもあるJesse EngelはJukeboxに対する自身のツイートで考えを表明した。彼は、技術的には素晴らしいことを認めつつ、データセットについて言及し「開発段階でアーティストを参加させず、同様のスタイルを生成できるようにモデルをトレーニングするのは不誠実ではないか」と言った。彼は自身の研究グループでは、自らの研究がミュージシャンや社会全体にどのような影響を与え、どのような意図を持っているのかについて、多くの時間をかけて考えてもらうようにしていると言う。また、訓練を受けていないミュージシャンが自分自身を表現するための新しい方法を生み出すことは賛成だが「何を生み出すか」ということと同じくらい「どうやってそれを行うか」ということも重要だと指摘する。彼はのちにGoogle Music LMという音楽生成AIを開発するが、トレーニング用データセットの音楽を生成するワークショップを主催し、倫理的課題をクリアしたとして2023年5月にリリースされた。Google側は「責任あるイノベーションは単独で起こせるものではないと信じている」と述べ、アーティストの協力が必要であることを強調した。

一方、OpenAIはJukebox公開の翌々年2021年に画像生成AIであるDALL-Eを発表したが、社会的影響を考慮してモデル自体は公開しなかった。しかし、このことはオープンソースコミュニティを刺激し、“画像生成AI自体”を模倣しようと進んだ。また、OpenAIはDALL-Eに利用されているテキストエンコーダーCLIPのコードやモデルの重みを公開したがデータセット自体は公開しなかった。そのため、CLIPのデータセットを再現したい人々が行動を起こし、その一部はLAIONという形で結実する。そして、2022年7月にMidjourney, 8月にStable diffusionが公開される。

画像生成AIに関して、一部のデータセットの中身が広く確認できるようになったことで課題はより鮮明となる。Stable diffusionでは学習元としてドイツ非営利団体LAIONが運営するLAION-5Bの利用が公表された。また、2022年10月に画像生成サービスを開始したNovel AIでは転載サイトであるDanbooruの利用が公表された。LAION-5Bは58億の画像URL(画像そのものは保持していない)とテキストのペアからなるデータセットであり、Stable diffusionではそこから更に品質などで絞り込んだ17億ほどの画像が利用されたとされる(LAION-Aesthetics)。ここで、アーティスト支援団体SpawningがHave I Been Trained? ( https://haveibeentrained.com/ )というサイトを公開し、どのような画像がLAION-5Bに含まれているかが容易に検索できるようになった。結果として、多くの著作物や顔写真などが多くの人の目に留まり、その実情が物議を醸すこととなる。海外では自身の写真が含まれていた写真家や、自身の医療記録用の顔写真が含まれていた患者がLAION側へ削除を求めた(当初LAION側は削除に応じず、画像URLのサイト側に削除を求めるよう返答した)。さらにNovel AIが学習元として利用したDanbooruは海外の転載サイトであり、Pixivなどに掲載された画像がそのまま転載されている(筆者はこの騒動でDanbooruの存在を知り、その際に自分の絵も転載されていることを確認した)。

営利目的の生成AIの著作物利用の態様は「商用に耐えうる性能を発揮するために大量の著作物を原材料として利用する」という形をとる。そしてほとんどのデータが著作者に許諾を得ずに利用され、その結果として利益は生成AI開発企業やサービス提供を行う企業へと集約される。そこに、著作物の権利を持つ人々の意見が反映されることは殆どなく、その利用態様を指して「搾取的」と指摘されている。創作者からAI開発企業への一方的なデータの流れ自体が、この本質的課題を引き起こし「このような著作物利用は妥当といえるのか」という疑問を多くの創作者に抱かせた。

本質的課題への忌避感

創作者からAI開発企業への一方的なデータの流れ、学習から生成への一連の構造が引き起こす「著作物利用への疑問」が現在の生成AIにおける本質的課題である。この課題を感得した一部の利用者は、その構造的課題を孕んだままの生成AIを使いにくいと感じ、「忌避感」を覚える。それは自身の絵が学習されたことに起因する場合もあれば、たとえ自身の絵が学習されていなかったとしても、他者の作品を無許諾で学習しているという事実だけでも引き起こされうる。「学習されたこと」自体が忌避感の要因ではなく「学習から生成までの構造そのもの」が忌避感の要因となるため、自身の画像が学習されていなくても忌避感は生まれる。

この構造への忌避感はなぜ生まれるのだろうか。それは今まで醸成された慣習や価値観に起因するものが大きいと思われる。この構造を単純化するのであれば「他者の著作物利用をどこまで許容するか」という判断に集約される。この著作物利用への感覚が個々人、業界、コミュニティによって異なることが重要であり、それは法的な問題ではなく慣習的な要素が強い。創作業界において、他者著作物の利用は時に許され、時に非難され、いわば独自の「フェアユース」のような概念が存在する。

芸術におけるフェアユース

本来のフェアユースは米国などにみられる総合的な判断において著作権侵害を判定する仕組みである。フェアユースは「批評、解説、ニュース報道、教授、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユースは、著作権の侵害とならない」と示されており、「使用の目的及び性質、著作物の性質、著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性、著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響」を考慮して総合判断される。

芸術活動において、どこまで他人の作品を利用するかどうかという点に対しては個々人の見解の相違がある。コラージュやフォトモンタージュ、アプロプリエーション、パスティーシュといった芸術は確かに存在し、他者の作品を利用することで新しい作品を生み出そうとする試みである。当然、単に利用しているわけではなく、芸術として、その利用には意図があり、その意図こそが重要となる。特に、アプロプリエーションにおいて重要なのは、元の作品とは別種の芸術的達成を目指した作品として鑑賞する必要があり、同一カテゴリーの芸術的達成を奪うものではないとされる。しかしながら、コラージュなどの作品はアートとして成立するものの、著作権者から訴訟を起こされることも多く、米国では複数の判例が存在する。その際に著作権侵害かどうかを判定するものはフェアユースが適用されるかどうかという話になる。フェアユースの概念はケースバイケースであり、同じような手法の作品であったとしても、フェアユースを認められたり、認められなかったりするため予想は困難といえる。

直近で有名な判例として、アンディ・ウォーホルのものがある。ウォーホルはアプロプリエーションを多用するアーティストであり、過去に何度か訴訟を起こされている。2023年5月に出た最高裁判決は界隈に大きな衝撃を与えた。本裁判はプリンスを撮影したリン・ゴールドスミスと、その写真を流用したプリンスシリーズ16作品を擁するアンディ・ウォーホル財団との訴訟であった。2021年のニューヨーク州の判決では、写真の流用はフェアユースであり著作権侵害ではないとの判決であったが、控訴審ではその判決が覆され、2023年5月の最高裁判決では、著作権侵害であるという判決を支持したものである。最高裁の判決はあくまで「《オレンジプリンス》の作品がフェアユースの第1要素にあたるかどうか」というものであったが、変容性は認められなかった。一方、アーティストからは、アートの観点から十分な変容性があると判断されても良いのではないかという批判の声もある。本裁判を受けてニューヨーク大学教授のエイミー・アドラーは「ウォーホルは、複製した作品に新たな『意味とメッセージ』をもたらすアーティストのパラダイムであり、まさに『もとの素材を十分に変容した利用である』という根拠によって守られるべきアーティストなのだ。しかし、こうした変容の考え方はすっかり弱められてしまった」とコメントしている。( ARTnews JAPAN: https://artnewsjapan.com/article/1091 )

創作活動における他者作品の利用

しかし、他者の作品を利用するという行為に関わるのは著作権だけではない。そもそも、自分の創作活動のために他者の作品を利用するという行為自体が、創作者の中で避けられるものである。確かにコラージュなど、手法としては存在するが、全ての創作者が肯定的であるわけではなく、やはりそこには芸術的意図が要求される。コラージュ否定の主張では「単なる模倣である」「自身の才能の欠如を隠すために他者の作品を利用している」というものがあるようだ。芸術世界における評価において、独自性やオリジナリティはとても重要とされ、単なる模倣は忌避される。そのため、他者作品を利用する行為を行うのであれば、利用するに足る理由が必要であるともいえる。逆に、安易な利用は周囲からの評価を落とす結果ともなる。しかし、そのような風潮がありながら、コラージュなどは芸術の一表現として確立していることも重要ではあろう。ピカソやブラックのキュビズムの時代からコラージュが発展してきたとされるが、形態の意味の切断と結合を原理とし、ダダイズムやシュルレアリスムの作家が好んで用いる技法でもあった。

他者著作物の利用を考える上で、その利用範囲は著作物をそのまま利用するだけではなく、一部を流用することや、構図を模倣すること、写真をイラストに落とし込むことなど多岐にわたる。そのいずれにおいても、芸術的に十分な流用や模倣を行う理由がなければ許容されず、商業利用であればなおさら非難されうる。そして、流用や模倣を行うのであれば、その事実や模倣元を公表することも望ましいとされる。実際、模写作品に対して模写であることを明示することは重要と指摘されることもある。それは著作物としての法的概念だけではなく、創作活動に対する姿勢の一環であり、慣習でもある。当然、個々のラインがあり、画一化された基準ではないが、明らかなアウトラインを超えないように活動している者が殆どである。創作は常に他者の創作に触発され、参考にされてきたが、既存の物体や画像を全く変化させずに自分の作品の中で使用する場合は「盗用」と評される。

創作の倫理に関して、安易な他者著作物利用が忌避される理由はいくつか存在する。著作権以外では、純粋に被利用者に迷惑がかかる可能性や、いわばリスペクトが無いというモラル的理由もある。河島、久保田の著作『改訂版 AI×クリエイティビティ』の中では、他者のイラストの無断素材利用について「創作者の唯一性に敬意が払われておらず、自分の手段としてだけ創作者を扱っている」という点が指摘されている。芸術や創作における「唯一性」という概念は現代において極めて難しい概念ではある。ベンヤミンが『複製技術時代の芸術作品』について述べて以来、簡易な手順で複製ができる時代における作品の唯一性について多くが語られてきた。創作倫理における他者著作物への「唯一性への敬意」とは、安易な複製や流用を行わないということであろう。また、長期的な目で見れば安易な他者著作物利用が持続可能性を損ねる可能性も指摘されている。他者の作品を守ることは、ひいては自身の作品を守ること、コミュニティ全体の作品を守ることにつながる。そして、作品に対する誠実性を担保する必要性もあり、作品の発表に対し自己の責任が負えるかどうかという観点も重要である。

そのような観点から考えると生成AIの構造的な本質的課題は忌避感を湧き起こすのに十分であるともいえる。よりよい作品を生み出すために、より営利的に優位になるために、他者の作品を多量に利用しなければならない今の生成AIは、創作活動における他者作品の安易な利用、と捉えられてもおかしくはない。当然、個々の許諾などがあれば忌避感も薄れよう。しかし現状では、実際に学習された側の声は反映されず、オプトアウト(学習元からの除外)なども十分に整備されないまま商品化されている。そのような生成AIを使うことは、今まで自分たちが避けてきた、間接的であれ、他者作品の利用を安易に行ってしまうことにつながる。ましてや、生成物そのものを作品として発表する場合、商品として利用する場合、そのハードルは極めて強固なものとなる。創作活動的慣習の観点から見ても、生成AIの構造は相性が悪いと言わざるを得ない。JASRACは生成AIに対する声明の中でその構造を「フリーライド」と評したが、他者作品の利用に対する構造的批判であると考えられる。

デジタル時代の「フェアユース」

創作活動における著作物の安易な利用を制限するような考え方がある一方で、デジタル時代になりSNSやWeb上でデジタルコンテンツを楽しむことが容易になった現在、ネットにおける著作物の利用という概念自体が一つの慣習的様相を呈している。Pinterestなどの転載サイトが利用され、X(旧Twitter)にはGIF画像として多くの著作物がデフォルトで搭載されている。ネットで話題になれば、多くの画像や動画、音楽がすぐさま共有され、いわゆるミームと呼ばれるようなものが生まれていく。こと日本においては、二次創作やファンアートという利用方法は一種の文化として定着しているが、著作権法などの法的な面からみれば必ずしも全てが許容されるものではないものも事実である。先に示したように、米国ではフェアユースがあり、多くはその範疇で判断される。一方、日本にフェアユースはないものの、二次創作やファンアートは日本の著作権侵害にあたる場合であったとしても、ガイドラインやある限度の範囲であれば許容される社会となっているといえよう。日本にはフェアユースという概念は存在しないが、感覚的にフェアユース的な規律が自然に生まれているともいえるかもしれない。しかし明文化されていないが故に、その規律は一般的なものではなく、そのコミュニティの中でのみ成立しうることは注意が必要である。

このフェアユースのような著作物の利用方法を、ここでは仮に「慣行利用」と表現する。この慣行利用において重要なのは利用そのものではなく「何のために利用し、最終的に何を目的としているか」という観点であり、利用からその目的までの一連の流れで総合的に判断する。そのため、どのような利用であっても、最終的に直接的な商用利用や宣伝,名誉,評価などを得る行為であれば、この慣行利用に合致しないと捉えられやすい。SNSでよく見られるような漫画のコマをそのまま利用するツイートや最近の猫ミームなどは、この概念に相当しうると考えられ、画像や動画の共有という側面が強調されれば許容され、商用利用につながれば非難されうる。ただし、元の著作権者の権利を侵害しうる行為であることは間違いないため、権利者の意向を反映するようにしなければならない。当然、権利者の不利益になるような場合は許容されない。また、これらの慣行利用は、著作物が誰かの目に留まることによる宣伝や、ファンアートなど二次創作による界隈の盛り上がりなど、プラスの面もあるとされる。これらの効能はあくまで結果論ではあるが「創作の循環」という点では有用な役割を果たしているのかもしれない。

また、デジタルコンテンツの普及とともに、創作においても他人の著作物を今まで以上に利用しやすくなったことも重要であると考える。SNSでは無限に画像が流れ、プラットフォームは常に画像が更新され、検索すればすぐに欲しい画像にたどり着き、その画像はクリック一つで保存ができる。溢れるほどの著作物がネット上には常に存在し、その現状がゆえに、個々の著作物の価値が相対的に薄れているのも確かである。著作物の価値がやや薄れた結果、利用へのハードルも下がっており、結果として「安易な著作物利用」も容易となっている。このような流れの上に、いわゆるトレパクなどの問題が生まれてきたのが、今までの状況である。生成AIが話題になる前、創作物における他者著作物の利用の話題は、トレパク問題が主であった。実際に、写真トレースの事実露見によって活動停止を余儀なくされた人もいた。(中村佑介が警鐘する「トレパク」の本質, KAI-YOU, 2022: https://premium.kai-you.net/article/520)

この段階において、デジタル時代のインターネットにおける著作物の利用は慣行に準じて許容し、一方で創作活動においては、自創作物への他者著作物の利用を基本的に制限する、という考え方が両立している。いずれにも共通するのは、利用そのものではなく、何のために利用するのかという目的を問うことである。これらの慣習は一見すると相反し、ダブルスタンダードであると捉えることもできるが、その本質は異なるものであり、両立すること自体は不思議ではない。また、これらの慣行はコミュニティ内の暗黙のルールとして存在していることから、感覚的な基準として会得していることも多く、必ずしも基準が明文化されているわけではない。「ここまではOK、ここまではOUT、さすがにそれはライン越え」という基準は各々の内に存在し、その基準は各々で少しずつ異なっているのも事実であろう。

クリエイティブ・ファンダムの抱擁

このようなコミュニティによる価値観はいかにして醸成されてきたのか。この疑問に関しては、そのコミュニティ構造を再度確認する必要がある。ネットにおける創作活動は今や一般的にみられるが、その動機の根源は何かと考えたとき、多くの人は純粋に「創作を楽しみたい」という感情であると思われる。当然、創作自体が楽しい人もいれば、創作を通じた他者とのコミュニケーションが楽しいと感じる人も居るだろう。ただ鑑賞するだけでも十分楽しみを味わっている人々もいる。そのような集団が本来の創作活動の根源であると思われ、創作自体を楽しむ人々の集団を、ここでは「クリエイティブ・ファンダム」と呼びたい。ファンダムとは何かの対象のファンの集団であり、特に熱狂的な集団をさす。最近ではK-POPのファンをファンダムと呼称することが有名であるが、Anime fandomやSports fandomなどと昔から使われる。クリエイティブ・ファンダムはあくまでも「創作」へのファンであり、その中にイラストや小説、写真、動画、音楽などを内包し、ジャンルも様々なものが含まれるとする極めて広い概念とする。一次創作だけでなく二次創作やファンアートも含まれる。同じ趣味を持った人同士による多数の小規模コミュニティの背景にある存在が、より広いクリエイティブ・ファンダムという土壌であると考える。

クリエイティブ・ファンダムはインターネットやSNSの発展とともに現在の形になったと考えられ、ファンダムを構成する人々は互いに刺激しあい、創作意欲を高め、交流を行う。それはメディアの種類を規定せず、小説から動画へ、音楽から小説へ、コスプレからイラストへ、などと交流の幅は制限を受けない。また、これらは文化的背景として、メディア学者ヘンリー・ジェンキンズの言う「コンヴァージェンス・カルチャー」の概念を持つと考えられる。コンヴァージェンス・カルチャーは参加型文化とも評され、①多数のメディアやプラットフォームに渡ってコンテンツが流通すること、②多数のメディア業界が協力すること、③オーディエンスが自分の求めるエンターテイメント体験を求めて自由に渡り歩くこと、の3要素で定義づけられる。参加型文化の例としては、明治期の文芸作品の同人文化や昨今のメディアミックスなどが挙げられる。

このような文化形態において、ファンダム内の構成員は消費者と生産者という関係性を明確にしない。両者の関係は極めて流動的であり、消費者は時に生産者となり、逆もまた然りである。創作する人が鑑賞する側になり、鑑賞する側が創作する側になり、純粋に応援する側も含め、集団全体が利益を得られるような形で交流が進んでいく。非常に幅広い利益の授受を行うことで緩やかな繋がりを根源として会得している。コミケットのHPには「コミケットはあらゆる自己表現のファンの、ファンによる、ファンのためのイベントです」「イベントの中心たる個人が制作した作品、それら創作行為を支え・励ます一般参加者、そしてそのイベントを運営するボランティアの団体の三者がそれぞれできる範囲でお互いを助け合うというありようです」と記載されている ( https://www.comiket.co.jp/info-a/TAFO/C96TAFO/cmkfor_jpn.html )。実際の即売会を見ればわかるように、消費者と生産者の境は曖昧であるといえる。未来学者のアルビン・トフラーは著作『第三の波』の中で消費と生産が一体化する新しいタイプの生活者のことを「プロシューマ―(producer + consumer)」と呼んだが、コミケの言葉を借りれば、クリエイティブ・ファンダムの構成員は「参加者attendees」という概念が近いのかもしれない。

当然、営利目的の創作もここには重なり、アマチュア文化と呼ばれるものから対比されるプロの活動、シリアスレジャーと呼ばれる概念も含まれてくるだろう。シリアスレジャーという言葉は社会学者ロバート・ステビンスが提唱した概念であり、その定義は「アマチュア、趣味人、ボランティアによる活動であり、その人にとって大変重要で面白く、充足を齎すものであるために、典型的には、専門的なスキルや知識、経験の獲得と表現を中心にしたレジャーキャリアを歩み始めるもの」とされる。つまり、長期的な専門性を追求した楽しむ趣味を指す。シリアスレジャーは余暇の活動として成立するものであり、いわば通常労働の合間に行われる。ステビンスは、シリアスレジャーの6 つの特徴を挙げ、①根気強さの必要性、②キャリアの存在、③専門知に基づいた努力の要求、④自己実現などの持続的利得の享受、⑤アイデンティティの構築、⑥独自のエートスの存在、とした(杉山, 2019)。シリアスレジャーは余暇活動ではあるが、その性質上、本人のアイデンティティを構成する要素ともなりうる。いわゆるアマチュア文化を支える兼業者は殆ど、ここに位置付けられるのではないか。その観点でいうと、創作活動においても、プロではないアマチュアが多く存在し、かつ本業を持つような兼業者も多いことから、十分にシリアスレジャーといえる。

日本における美術のアマチュア文化の歴史的には、1910年代から既に漫画の描き方を解説する本があり、需要があったことが推察される。明治末期には、コマ絵やポンチ絵として、新聞雑誌に絵を投稿する文化があったとされ、このような活動も相まって、美術の大衆化が進んだとみる見方もある。ペンや絵筆が身近な表現手段となってくると、鑑賞のみならず、「描こう」とする人々が出現してきたのだ(鈴木, 2014)。

クリエイティブ・ファンダムを構成する創作者に着目すれば、そこに「創作したい」という「創作欲」とも呼べるものがあることは極めて重要であると考える。クリエイティブ・ファンダムは無から生まれたものではなく、その中心には「創りたい」という強い願望を秘める。「私が創り、貴方と鑑賞し、彼らも喜ぶ」という構造をひたすら繰り返して形成されたのがクリエイティブ・ファンダムの枠組みなのだ。そしてその欲望こそが、シリアスレジャーへと掻き立てる。登山家のジョージ・マロリーが「なぜ山に登るか」と聞かれ「そこに山があるからだ」と答えた話は有名である。それを踏まえるなら、「なぜ創作するのか」と問われれば、「そこに創作したいものがあるからだ」となるだろう。それほどまでに根源的な創作欲というものは強い。そして、クリエイティブ・ファンダムの持つネット上の参加型文化は、互いに創作意欲を高めあうという良好な循環を導く。「より良いものに触れたとき、人は良い物を創りたいと思う」ということが頻繁に起こっているのだ。創作意欲の対象は人それぞれなので、必ず成立するわけではなく、中途半端だと思った時に意欲が湧く人もいる。更に、この中にアマチュア未満の新規参入者がアマチュアとなり、ひいてはプロになるという構造も出現する。プロは誰しもが最初からプロだったわけではなく、創作を始め、助走をつけるタイミングが存在するのである。そして、その走り抜けた先に現在のネット社会の文化があるのだろう。

「創作欲」という欲望 Desire for Creation

哲学者ベルクソンは著作『創造的進化』の中で、人間を「ホモ・ファーベルHomo faber (=工作する人)」と呼んだ。人間の知性の本質は創造性であり、人為的なものを作る能力、特に道具を作るための道具を作り、無限に製作する能力を特筆した。そして、創造活動に対する自己反省、創造活動を介した他者との協調を行うとしている。人を人足らしめているものが創造であり、創造への渇望であるならば、「創作欲」という欲望は人間の根源に近いのかもしれない。また、古代ギリシャのアリストテレスは『詩学』において、なぜ人は詩を創ろうとするかについて触れている。人が詩を創る理由は、幼少期より人間が有している自然な性質である「ミメーシス(再現/模倣)」の存在と、更にミメーシスによって生まれたものを鑑賞し楽しむという人間の性質の2つが挙げられている。創造性は再現/模倣という人間の本性に由来するというのである。

創作と欲望というテーマにおいて、よく引き合いに出されるのは「マズローの欲求段階説」である。ビジネスやマーケティングなどの話題でも出てくるマズローの欲求段階はしばしば5段階の三角図で表現される。最下位が「生理的欲求」となっており、次に「安全欲求」、「社会的欲求」、「承認欲求」と続き、最上位に「自己実現欲求」がおかれる。場合によっては更に「自己超越欲求」を置き、6段階とするものもある。各欲求は下層が満たされないと更に上位の層の欲求が現れないわけではない。マズローは著作『人間性の心理学 (Motivation and Personality)』の中で「平均的な人では、おそらく生理的欲求は85%,安全欲求は70%,社会的欲求は50%,承認欲求は40%,自己実現欲求は10%が充足されているようだ」と述べている。マズローは更に「創造性」についても触れ「特別な才能の創造性」と「自己実現の創造性」に分けて考えている。前者は天才や科学者、芸術家などの特殊な人に見られる創造性であり、社会的な新しい価値を生み出す創造性である。一方、後者は誰しもが持ちうる創造性であり、自己にとっての新しい価値を生み出す創造性を指す。両者は連続性を持って変化しうるものである。そして、マズローは著作『完全なる人間 (Toward a Psychology of Being)』において、自己実現を行ってる人の中に「創造への動機が他のいかなるものよりも重要であるような、明らかに生まれながらにして創造的である人物」を見出している。自己実現的創造性は幼少期には誰しもが持っているが、成長によって社会や文化的に抑圧され発揮できなくなるものであるとされ、自己実現者はその無邪気さなどから抑圧が少なく、創造性を発揮し続けることができるのではないかと考察している。

では、クリエイティブ・ファンダムにおける創造性と欲求はどのように表現できるだろうか。マズローの欲求段階を素直に解釈すれば、芸術系の創造性は「自己実現欲求」に相当する。また、SNSや集団としての繋がりが可視化され、いいね数やフォロワー数など、いわゆるレピュテーション・エコノミーとも言える「評判のスコア化」という時代になり「承認欲求」は更に強く意識されるものと言える。創作における自己表現は「自己に対する承認欲求」と捉えることもできるだろう。そして、ファンダムという集団を形成する以上、「社会的欲求」も重要になる。社会的欲求は集団への帰属や愛情を求める欲求であり、同一の趣味を持つ集団において、その帰属意識は重要な要素である。クリエイティブ・ファンダムは、各々が自己実現を目指したり、承認欲求を満たしたりする過程で、社会的欲求を欲している状態ともいえる。ファンダム内でやり取りされる「創造物」は、鑑賞者からの評価が重要となり、流動性を持つ参加型文化の中で、自己の欲求を満たす通貨的な役割といえる。上位に存在する創造性を、下位欲求を相互に満たすために利用するという性質がクリエイティブ・ファンダムには存在する。

また、創作欲を満たすためのモチベーションも人によって異なっている。上記の承認欲求や社会的欲求は個人の欲求であるが、それらは社会的枠組みと比較して変化する。消費者行動学者エリザベス・C・ハーシュマンは、芸術市場学に関する研究の中で、創作的志向性(creative orientations)における3つの志向性を提示した(下図)。1つ目は自己志向性創作(self-oriented creativity)であり、主観客を自分に設定し、主な動機を自己表現であるとした。2つ目は仲間志向性創作(peer-oriented creativity)であり、対象は仲間や産業的専門家とされ、動機は認識と称賛を得ることである。ここにおける経済的効果はあくまで副次的なものとされる。3つ目は商業志向性創作(commercialized creativity)であり、広く大衆を対象とし、動機は金銭的理由となる。ハーシュマンは多くの創作者は自己志向性または仲間志向性の創作に属するとしており、市場経済の中において、仲間志向性の一部は商業志向性創作と重なる。このモデルに従えば、クリエイティブ・ファンダムは正に仲間志向性創作の活動の場所として適切であると思われる(Hirschman, 1983. Kim.J.Barbour, 2006)。

モラルエコノミーと二次創作の倫理

ファンダムは独特の経済理念を持ち、クリエイティブ・ファンダムも同様なのではないかと考えられる。ファンダムエコノミーとも呼ばれる、この理念に関しては、ジェンキンズが以下のように言及している。「ファンダムエコノミーは伝統的な経済システムであると同時に、モラルエコノミー、ソーシャルエコノミーでもある。純粋なギフトエコノミーも存在する」クリエイティブ・ファンダムの成立理念を考慮すれば、むしろその根本はモラルエコノミーやソーシャルエコノミー、ギフトエコノミーであると考えられる。モラルエコノミーは歴史家エドワード・P・トムスンが18世紀の食糧暴動に関する論文内で発表した概念であり、ソーシャルエコノミーは参加的な経営システムを備えた協同組合,相互共済組合,社団,財団などの社会的な目的を追求するための経済的な活動とされ、教会や慈善団体などによる互助的機能や困窮者援助などが例に挙げられる。ギフトエコノミー(贈与経済)の根底にある思想は見返りを求めない「ペイフォワード(Pay it forward)」である。自ら進んで与えることを前提にすることから、そこには互いの善意と信頼が重要であり、その関係に関与する人々は貢献者という意識を持つ。実際、日米のファンカルチャーを比較した報告において、ファンカルチャーの活動では互いに必要な知識や技能、コミュニティへの貢献を贈与し、同時に返礼として享受するという互酬形態をとるとされる。また、両国のファンともに自分たちの活動を非商業的な文脈と捉え、質の高いコンテンツを製作すること,自己表現の欲求を満たすこと,他者からの評判や名声を得ること,こういった贈与と返礼による互酬に基づいた交換形態が成立しているとする(岡部, 2014)。

通常の創作活動において、ソーシャルエコノミーやギフトエコノミーは互助共助という集団の倫理を示すものだと考えると分かりやすい。一方、モラルエコノミーという考え方こそが、現在の二次創作やファンアート文化、ひいては生成AIへの態度を説明するうえで重要な概念であろう。モラルエコノミーはトムスンが提唱した概念であるが、食糧暴動において、大衆が地主に異議を唱える場合、彼らの行動は通常何らかの「正当化する概念」によって形作られると主張した。生存が脅かされた被抑圧者の抵抗や革命的暴力は、ヒステリックな非合理的な行為ではなく、「倫理的行為」でもあるという含意があるのだ。彼らは伝統的な権利と習慣を守っているという信念があり、一般的に地域社会のより広範な合意によって支持されている。この地主と農民との間の関係は、現在のコンテンツ文化において、メディア制作者と消費者とも捉えられ、両者の取引の道徳的および社会的価値の認識を反映しており、すべての参加者は、関係者が道徳的に適切な方法で行動していると感じる必要がある。

ジェンキンズはこのモラルエコノミーを、ファンフィクションや二次創作の研究に応用しようと試みた。まず、ファンコミュニティはネット上の交流を通じ、モラルエコノミーにおける確固たるコンセンサスを形成する。そして、このコンセンサスは、彼らの関係性を悪用または商業活動を害すると感じたメディア制作者に対して声を上げる動機を与えるとした。すなわち、消費者および生産者が相互に形成するコミュニティにおいて、そのコミュニティに悪影響を与えるオーソリティに対しては、コミュニティの道徳を根拠に声を上げるのである。また、ジェンキンズはFanlibの騒動を挙げる。Fanlibは2007年にサービスを開始したファンフィクション投稿のプラットフォームであり、スタートレックの著作権所有者などと提携して二次創作コンテスト開催などの活動を行っていた。しかし投稿時にファンフィクション創作者は権利を放棄する形となり、Fanlib側が商用利用できるような規約となっていたことが問題となった。のちにAO3(Archive of Our Own)を提案した小説家ナオミ・ノヴィクはFanlibに対して「他人が作成したコンテンツで金を稼ぎ、メディアの注目を集める以外は、ファンフィクションやファンフィクション コミュニティなどには実際には関心がありません」「私たちは暖炉のそばに静かに座って、自分たちの周りにどんどんコンテンツの山を作っているのです。他の人はそれを見てチャンスを見つけるでしょう。そして、私たちが立ち上がって私たち自身の玄関を作らない限り、彼らは新しいファンフィクション作家が通過する玄関を作ることになるでしょう」と批判している(https://fanlore.org/wiki/An_Archive_Of_One%27s_Own_(post_by_astolat))。その後Fanlibは2008年にディズニーに売却され、すぐに閉鎖となった。FanLibをめぐる論争がこれほど急速に広まったのは、ファンコミュニティが、借用物の適切な利用とは何かについて、すでに明確な理解を持っていたためだとジェンキンズは指摘する。「ファンがファンフィクションから利益を得ることに反対したのは、自分たちの作品を、ファン仲間のコミュニティ内で自由に流通する贈り物とみなしたからであり、また、金銭の授受があれば、権利者は自分たちの活動を停止させるために法的措置をとる傾向が強いと考えたからである」(Henry Jenkins, The Moral Economy of Web2.0: 2008. POP Junction: http://henryjenkins.org/blog/2008/03/the_moral_economy_of_web_20_pa_3.html)

二次創作のコミュニティにおいて、ファンや作品の地位や価値は理念上等しいとされている(河原 2020)。二次創作は基本的に公に認められないため、権利者から黙認されていることが殆どであるが、訴訟となれば敗訴する可能性が高い。その場合は、原作ファンだけではなく、二次創作集団全体に影響が及ぶ可能性があり、権利者への迷惑行為や目立つ行為はさける傾向にあるのだ。また、二次創作のコミュニティ内において、複数の暗黙の規範が共有されているが、いずれも明文化はされていない。しかしながら、規範から大きく逸脱した場合は集団内で大きな問題になる場合も稀ではない。その中には、非営利を基本とするという規範もあり、先に述べたファンカルチャーにおける互酬形態を基礎とするものであろう。

二次創作のコミュニティはクリエイティブ・ファンダムの中に含まれる大きな集団である。創作における基本的な理念を背景に持ちながら、他者作品の部分的流用を基本とする。著作権的にグレーな界隈でもあり、その活動には制限があるものの、そのコミュニティを維持するために暗黙のルールが複数存在する。創作活動を行うコミュニティにおいて、他者作品の流用は極めて慎重になるべきであるとされ、そこに一定のルールや規範を必要とする。特に営利目的であることや、権利者への悪影響になることは避けなければならない。また、二次創作コミュニティは、一次創作と行き来する人も居れば、アマチュアやプロを問わず交流する場所ともなっている。そして二次創作はネット上の交流を考慮すると創作のハードルが低いことも集団数が多いことに関係している。世界観の共有、キャラデザインの共有は、作品への理解や解像度を容易に上げることが可能となる。また、共有している項目が多いがゆえに、作品には内面性をより反映しやすいという意見もあり、表現を重視するような交流も散見される。集団の目的は、創作を介した交流の維持であり、秩序を乱すことは強く非難されうる。また、先に示した通り、クリエイティブ・ファンダム自体がアマチュアからプロへの過程を包括し得ることから、営利活動は権利者が黙認している限り、幅があるのは事実である。

集団の維持に影響するような大きな変化が訪れたとき、特に集団外の外的オーソリティによって為された場合は、集団の倫理を以て行動が起こされる。その行動は、モラルエコノミーの道徳的規範をベースとした倫理的な行動とみなされ、生存条件=集団の維持を脅かされた場合の対抗手段となる。画像生成AIへの対応は、このモラルエコノミーに従った反応と捉えられるかもしれない。画像生成AIの持つ本質的課題は、生成AI開発段階における「他者作品の直接的利用」であり、更に、画像生成AIはそのサービスにおいて「商業活動」を行う。それらはクリエイティブ・ファンダム内の倫理として慎重になるべき行為である。従って、二次創作のコミュニティだけでなく、創作コミュニティ全体から反応を受けているのだと考えられる。確かに二次創作の集団は母集団が大きいことから、SNSなどでより目立つが、一次創作者からも声が上がっていることは留意すべきである。それは二次創作集団の倫理に反しているというよりは、その背景にあるクリエイティブ・ファンダムの倫理に反しているためであろう。それらの行動は、今のコミュニティの秩序を乱してはならないという大義のもとに行われる。時に苛烈な反応が見られるが、この苛烈さは今までにもあったトレパク騒動に近いものも感じる。たとえ、自分の作品がAIに利用されておらず、他者の作品が利用されていたとしても、「他者著作物の直接的利用と商業活動」という行為そのものがファンダムの倫理に反し、秩序を乱し、コミュニティの存続に影響するものであることから、行動を起こすのである。当然ではあるが、ジェンキンズが言及したように、ネット上の参加型文化において帰属するコミュニティは1つとは限らず、異なる規範や価値観を持つ複数のコミュニティに帰属意識を見出し得ることは理解する必要がある。つまり、個々人のレベルでは帰属先の規範に対し優先順位があるため、必ずしもクリエイティブ・ファンダムの道徳観を優先するとは限らない。

上記のようにコミュニティ内における行動の背景は集団としての道徳やモラルが存在するが、その行動の選択肢ととしては、政治経済学者アルバート・O・ハーシュマンが述べた「離脱-発言」のモデルに従うであろう。商品やサービス、組織、コミュニティにおいて不満を抱いた場合、消費者や構成員は離脱(exit)と発言(voice)で反応するとされる。離脱(exit)は、商品の購入停止や離職、コミュニティからの脱退であり、発言(voice)は、クレーム、投書、訴訟、ストライキなどで具体的に不満を表現することである。参加型文化において、消費者は「物言う消費者」となり積極的に企業や組織側へ働きかける。クリエイティブ・ファンダムという広い集団を考える場合、商品やサービスを提供する側すらファンダム内に包括しうる。そこには、資本主義的な生産者/消費者という観念は希薄となり、「創作を行う同僚」として一体化されうる。発言(voice)のハードルは更に下がり、ネットの直達性により容易に可視化される。

また、苛烈さを極めた行動は、相手への名誉毀損や信用毀損にあたる可能性も高く、ネット活動上の最低限の法的規則、ネットモラルを守ることができない人々はファンダム側としても有害であり、厳に慎むべきである。ファンダム内において、行動が過激であるがゆえに他のファンを害したり、メディアを攻撃するような集団を「トキシック・ファンダム (Toxic fandom, 有害なファンダム)」と呼ぶ。クリエイティブ・ファンダム内において、ファンの対象はあくまでも「創作」であるが、たとえコミュニティを守るためという意義があろうとも、その道徳規範から起こす行動が苛烈で、最終的にファンダムへの害にもなり得る場合は、トキシックと呼べるかもしれない。

創作は必ず誰かの創作の影響を受ける。そして、過去の作品の影響を受けた自身の作品は、未来の作品に影響を与えていくのだ。この流れの中に自身が居るという事実と認識は大切である。他者は自分へ影響を与え、自分が他者へ影響を与え、過去から未来へとつながる系譜を辿る。自分の行動はいずれ未来の誰かへの影響にもなり得る。だからこそ、他者作品の無遠慮な流用は慎むべきという道徳があるのかもしれない。また、著作人格権は英語でmoral rightsと表現される。モラルエコノミーの枠組みを下地とする創作文化を考慮すれば、法律的定義に拠らずとも、画像生成AI開発における著作物利用が「モラル、人格権、人権」の問題と捉えられることもあるだろう。

画像生成AIとコラージュ、そしてカオス*ラウンジ騒動

では、画像生成AIは他者作品を切り貼りしただけのコラージュなのだろうか。その答えとして技術的にはコラージュではないと答えるのが一般的な回答である。現在実用化されている画像生成AIは、主に潜在拡散モデルを使用しており、拡散過程/逆拡散過程を経ることで、「ノイズしかない画像」から「不要なノイズ」を除去し、目的の画像に近い画像を生成する。この過程で画像生成AIが学習しているのは「テキストに対応した除去すべきノイズのパターン」であり、コラージュとは似ても似つかない。生成過程だけ考えれば、ステンシルのような技法にも思われる。しかし、その学習時に既存の著作物等を大量に入力していることを考えると、生成物はそこから得られたパターンの組み合わせで形成されたものとなる。つまり、創作のための材料は学習したものに規定され、一定の制限された範囲を持つ。この制限された範囲の中から必要なものを選び出し組み合わせていくという構造を見れば「コラージュのようである」と表現することも可能となる。この理論だと人間も同じようなものであると考えられるが、「理論」は同等かもしれないが「仕組み」が違う点で差別化される。この差別化は「人の学習とAIの学習」でも同じような構図を取る(後述)。ここでも問題となるのが、画像生成AI開発時の著作物の直接的な利用である。組み合わせるための素材が学習した著作物に規定され、学習していないものや、量の少ないものは「そもそも生成できない」という欠点を持つが故に、その規定の幅は明確化される。俯瞰的にみれば、他者著作物を直接的に入力し、そこから抽出した特徴量の組み合わせの幅のみで、画像を生成している、と観ることも可能であり、この構造がコラージュ的であり、かつ著作物の利用態様が話題を引き越していると言える。

しかし、コラージュはきちんとした芸術的表現でもあり、意図をもって製作したのであれば一定の理解が得られるのではないかという疑問もわく。しかしながら、やはり他者著作物の利用がネックとして存在する。クリエイティブ・ファンダムにおいて、他者著作物の利用は慎重になるべき行為であると述べた。ここで参考になるのが、カオス*ラウンジ騒動であろう。現代アート集団カオス*ラウンジは版権絵を含む他者著作物を切り貼りした作品を商業利用する集団である。pixivのイラストレーターの画像を無断でコラージュして発表するだけではなく、水を掛けたり、グッズ販売を行うなどの行為を行った。当然、多くの非難が集中したが、カオス*ラウンジ側は現代アートとしての引用だと抗弁した。彼らはネット上の画像をサンプリングするとして、全てを素材にすると宣言している。筑波大学の渡部氏はこの騒動を指して「現代アートの資本主義的な論理とファンダムの中の贈与経済的な論理がぶつかった出来事だと思います」と述べている。(「ファン」と「作り手」のいい関係とは? 『コンヴァージェンス・カルチャー』から考えるファンダムの可能性 2021 TOKION https://tokion.jp/2021/03/15/convergence-culture/)

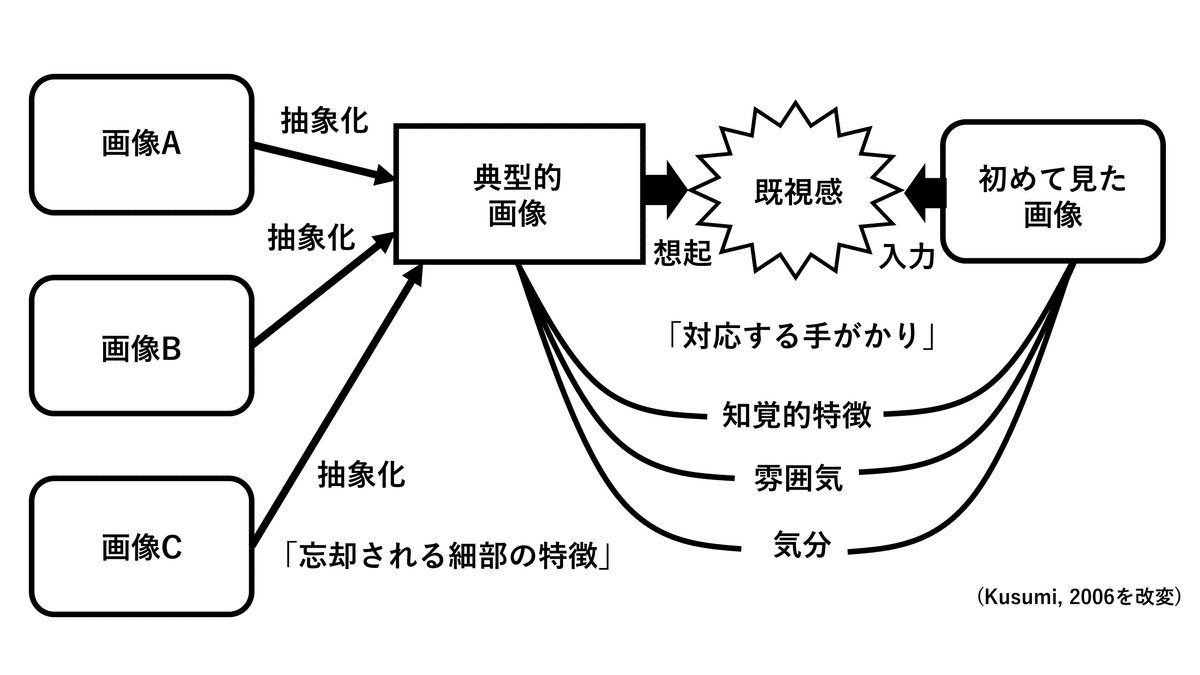

AIの中のゴースト: The Ghost in the AI

本質的課題として、他者著作物の利用はコミュニティ内の規範に抵触するという点が重要になるが、更に重要なことが画像生成AIにおいて存在する。それは、画像生成AIの生成物は他の生成AIと比較して、生成物に対する他者著作物利用の感覚が強いことである。つまり、AIによる生成画像を観たときに「これはどこかで見たような表現だな」「これはこの表現を使っていそうだな」と感じる既視感のことである。この既視感は人によって異なり、全く感じない人や強く感じる人などが居る。既視感(déjà Vu)はもともと側頭葉てんかんなどで病的な症状として知られていたが、健常人でも多くの人が経験している。生理的メカニズムはまだ解明されていないが、人間は過去に見た複数の光景から細部を削ぎ落して抽象化した記憶を保持しており、この典型的光景が、初めて見た光景と比較して、知覚的特徴や雰囲気、天候、気分などを手掛かりとして想起された際に既視感が生じると考えられている。(Kusumi, 2006)

画像生成AIに対して、既視感を感じる理由としてはいくつか考えられるが、まず画像生成AIの学習データの性質によるものが大きいと思われる。学習データに一定の幅があることは示した通りだが、生成物は、より多く学習したデータの影響を受けやすい。現在の画像生成AIはネット上のデータを利用しているため、結果として生成AIが学習したデータの内容と人がネット上で見たことのあるデータの内容は重なるところが多く、ゆえに既視感を感じやすいというものが想定される。この理論であれば、ネット上でより多く画像を見ている人がより既視感を感じることとなり、普段から様々な画像表現を扱っている人は既視感を感じやすい可能性がある。また、絵を描く作業は「手で描くの技術ではなく、目で観る技術である」と言われることもある。そのような作業を普段からする者は、自然と絵画の抽象化や特徴量の抽出などを行い、脳の中に保持している可能性が高い。

一方、ここでも構造的課題は存在する。画像生成AIは開発時に多数の作品が入力され、結果としてその特徴量から画像を生成するが、ここにはAI特有の自律性が重要である。AI利用者はプロンプトと呼ばれる自然言語によるテキスト指示をAIに入力し、ある程度のディレクションを行うものの、その文字から画像を生成する段階はAIによる自律性に任される。そうしてできたAI生成画像を評価する際、どのような心理が働いているのだろう。それは今までと同様であると考えられるだろうか。一部の人はこういう「素晴らしい作品であれば良い」と。果たしてその価値基準は妥当であろうか。(AIと芸術論に関しては後述する)

画像作品を見たとき、鑑賞者はまず作品の評価を行う。その作品の様々な点を評価し、良いと感じたり悪いと感じたり、種々の感想を抱く。人によってはここで評価が終わるが、ここから評価が続く可能性もある。具体的には「この作品を作製したのは誰か」という点である。特に、この評価を行う理由としてクリエイティブ・ファンダムにおける人と人との交流の重要性が挙げられるかもしれない。互酬関係を抱く文化構造は、一方的なつながりを是としない。可能であれば相互の影響関係を望み、接触を図ろうとする。良い作品を見たとき「この作品を描いたのは誰か」「この作者の他の作品も見てみたい」という感情は特に珍しいものではない。そこで、AI生成画像であった場合、その評価手順はどうなるだろうか。

従来通りならば、「作品→作者」という関係性でとらえられたが、画像生成AIの場合は、AIの持つ自律性故に「作品→AI+AI利用者」という評価の分散が見られるようになったのではないか。いわば合作としての表現であり、場合によってはAI側の方が寄与が大きいことも多い。生成AIを単なる画材としてツールと捉える向きもあるが、単なるツールではなく自律性を持ったツールであることは無視できない。当然、AIにプロンプトを入力し、複数回の生成を試行し、生成物から公開作品を選出するという一連の作業をAI利用者は行うが、作品の出来には画像生成AIの自律性が不可欠である。その場合、鑑賞者はAIへの評価を行う。AIへの評価を行う場合、その性能に着目し、その結果、その背後にある入力された学習元のデータへと意識が移る。学習データが不足したAIは性能が低く、綺麗な画像を出せないことは自明である。したがって、良い作品をAIが出せるということは、良い学習元データがあるということでもある。実際、Stable diffusionの学習データセットはAesthetic scoreを用いて選別された「良い作品群」である。ここまで来ると、作品の評価は作品に留まらず、作品を生成したAI、AIが学習した元データまで進んでいく可能性がある。

かつて、哲学者ギルバート・ライルは、デカルトの実体二元論を「機械の中の幽霊, Ghost in the machine」という言葉を用いて批判した。心と身体を2つの実体として論じるデカルトに対し、ライルはそもそも心身を対立させて論じることが誤りであると指摘し「人が機械(肉体)の中に幽霊(精神)を持つかのように」論じてはいけないと表現したのだ。生成AIは、その自律性が存在するがゆえに、AI利用者以外の意図が紛れ込む。最新のLLMなどはまるで人格があるかのようにふるまうことも見られる。これらのAIに未だ人格はなく、弱いAIであることは間違いない。そこにあるのは、学習元データの内容や開発者の倫理規定に左右される生成結果である。しかし、その生成物を見たとき、我々はその向こう側に「誰か」の存在を感じ取る。その作品を創り出したAIの向こう側に、誰かの存在を感得する時、われわれはAIの中に幽霊を見るのだろう。

生成AIへの「4つのアプローチ」

「生成AIが他者著作物利用に依存していることに対する忌避感」は生成AI課題の本質的、根源的なものでもあり、この著作物の利用態様が問題だと判断すれば、その問題に対するアプローチが必要となる。そのアプローチの方法の一つが法的アプローチであり、著作物利用であることから著作権法によるアプローチを検討する人が多い。重要なのは、著作物の利用態様に対する疑問や疑念、それに対する対策を講じようと思うことが先であり、著作権法のその対策の1つに過ぎないということである。実際には、法的以外のソフトローでのガイドライン制定や、倫理的アプローチなど、種々の対策が想定される。著作権法をアプローチに選択した際に、日本の場合は著作権法第30条の4や第47条の5などが関与してくる。著作権法は大きく、強く、そして拘束力もあることからアプローチとして選択されることは多い。また創作者は著作権における線引きも考慮していることが多く、アプローチとしては検討されやすい。しかしながら、本当に自分たちの懸念が著作権法だけで解決するものなのかどうか、というのは再考の余地がありうるだろう。

ハーバード大学の法学教授ローレンス・レッシグは著作『CODE』において、人の行動を制約する4つの要素として「法律」「規範」「市場」「構造」を挙げている。たとえば、この4つのレギュレーターに沿って、画像生成AIの著作物利用制限に関するアプローチを考えてみるとどうだろう。まず皆が思い浮かべるが「法律」である。画像生成AIを規制するハードローとして、著作権法や個人情報保護法、不正競争防止法などがあたるだろう。また、中にはEUのようなAI特化の業法を設定することもありうる。「規範」はルールやモラルの徹底による行動制限であり、画像生成AIに対しては「今のような開発の仕方はモラルに反している」ということを伝えることで行動変容を促す方法となる。「市場」は金銭的インセンティブやコストを考慮した行動制限であり、画像生成AIに対して「種々課題を解決した生成AIであればより利益になる」ということを企業側へ働きかけることで達成される。「構造」は物理的な制限であり、画像生成AIに対してはGlazeやNightshade, Mistなどの加工の他、robots.txt様のメタタグの植え込みなどが考えられる。最近では、botによるスクレイピング難易度を上げることが可能なプラットフォームであるXfolioへの移行も見られる(https://xfolio.jp/)。

現段階で多くの人が考えているのは「法律」のアプローチであろう。しかし、著作権法において、米国のフェアユースやEUのオプトアウトのような仕組もない日本法において、法律だけのアプローチには限界がある。更に、基本的に著作物を利用した地域の法律が参照されるため、今の生成AIの多くが海外でAI学習を行っていることを考えると更に分が悪い。今まで述べてきたようなコミュニティ上の道徳や倫理を法律に反映させることも難しいとすれば、他のアプローチとして「市場」などを選択する方法もある。現在の生成AIは、理念は別にしても、資本主義経済の枠組みに乗っているため、より良いAI開発へのインセンティブを企業側に提示する方法は無効ではない。実際、クリエイターに歩み寄っているAI企業が増えていることも事実である。

レッシグ自体は著作権法の強固な枠組みが、現在のインターネットやデジタル社会にあっていないということも指摘し、大規模メディアによる著作権独占を防ぎ、創作や文化を促すためにクリエイティブ・コモンズを創設した。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、著作権を保持したまま作品を自由に流通させられるという利点を持つ。また、過度な制限を課す著作権は創造を妨げていると考える人々が行動を起こし、フリーカルチャー運動へとつながっていく。

ちなみに、レッシグは2023年10月のThe Vergeのインタビューで生成AIに関する著作物利用について以下のように述べている。(https://www.theverge.com/23929233/lawrence-lessig-free-speech-first-amendment-ai-content-moderation-decoder-interview) まず、フェアユースと呼ぶかどうかにかかわらず、機械であろうとそうでなかろうと“創造的な作品を使って何かを学ぶこと”は著作権法の対象になるべきではないという。そして、強制ライセンスや補償の仕組みは必要かもしれないと感じているが、著作権法を通じてAIを規制するべきではないとする。更に、驚くべきことに、AI生成物に関しては、AIシステム自体が作品を登録し、登録の出所を含めて、誰かが正確に知りえる場合に限るとするものの、著作権を与えるべきと主張している。そのシステムの実在例としてPhotoshopを挙げ、AI生成物へ著作権を与えるべき理由として今後10年でアーティストがAI利用へ移行する予測も挙げている。また、AIによる安価な生産品が大量に生まれることについて、インタビューワーから聞かれた時、レッシグはカメラを例に挙げた。しかし画家と写真家の比較ではなく、プロの写真家と現在のデジタルカメラの比較であった。そしてレッシグは、誰もが平等な競争の場に立つ世界が必要だと主張する。創造的な作品の保護を交渉するコストを下げ、多くの人が最高の作品に触れ、更に最高の作品を生み出せるようにする下地を作ることだという。

無断学習は悪なのか

生成AIの著作物の利用態様はいわゆる「無断学習」と呼ばれる行為であり、権利者の許諾なく生成AI開発に利用されることを指す。「無断学習」という単語はあくまで「許諾学習」の対比語であり、一部で許諾を得た学習が行われている事実から存在しうる言葉であることに注意頂きたい。

では、SNSでもよく聞く「無断学習」は悪なのかということに対しては、答えは「ノー」であるといえる。それは「無断学習」単体では悪にはなり得ないためである。生成AIの課題を構成する「無断学習」は単体では成立せず、「生成」までの一連の流れを経た際に顕在化する課題であるといえる。「無断学習」自体は、基本的には生成AI以外のこれまでのAIにおいて、機械学習の段階で既に広く行われていた行為である。著作物について大きく問題になることはあまりなかった一方で、個人情報などの学習に関しては、プライバシー/個人情報などの観点から過去に何度か問題になってきた。例えばClearview AIの判例は興味深く、学習行為自体は合法と認められたものの、個人情報の観点から利用制限や罰金が課されている(参照:顔認識データベース「Clearview AI」は何がタブーだったのかhttps://acompany.tech/privacytechlab/clearviewai-face-data-privacytech/)。この判例にもあるように、ネットからデータを無断で収集しAI開発に用いることは、基本的に法的には問題ないことが多い。「無断学習」単体では問題にならないという点はとても重要であり、この論点を明確にしないと議論上において、他のAIとの区別ができなくなる。

ではなぜ生成AIにおいて、こと著作物において「無断学習」が問題になるのか、という点が大きな疑問となる。上述した通り、「生成」までの一連の流れを経た際に「無断学習」の問題は顕在化する。今までのAIと生成AIの最も異なる点は、その最終産物が生成物であることであり、現段階の生成AIは学習元データと同質の生成物を生み出すという性質を持つ。この性質が重要である。AI開発のための「無断学習」では大きく問題にならないが「学習元と同質の生成物を生成するAIの開発のための無断学習」は問題になるといえる。この性質は、市場競合性の強い生成物を産みだせるということであり、特定の作風やデザインを容易に模倣できるという性能に直結する。「似たようなイラストを大量出すために、出したいイラストに近い画像を、権利者の許諾なく大量に利用すること」がどこまで許容されるのか、という話になる。大量に生成できるという性質も持っているが、この点は「学習や生成の構造」の性質ではなく、「技術的進歩」という観点からの効率化の性質であり、微妙に観点が異なる。

人の学習とAIの学習

しかしながら、「人の学習」と「AIの学習」は同じではないかという指摘もある。人も絵を描くために多くの先人の絵を学習し、それを礎にして絵を生み出すのだから同じではないか、ということである。同じであれば、AIが行うことを殊更注目する必要はなく、まして問題視することはないのではないかという指摘でもある。この点に関しては「理論は同じであるが、仕組みが違う」といえるだろう。そもそもAI自体が人の脳神経細胞の繋がりを模倣したものであり、既存のデータから特徴を抽出して、その学習したパターンを元に推論するという、基本的な人の学習構造を模倣したものである。理論が同じであるのは当然であり、そこは特に疑問を頂く余地はない。しかし、その仕組みは大きく異なるともいえる。AIは学習段階において、著作物などをシステム的に必ず複製しなければならないが、人は必ずしも複製は必要ではない。また、学習後の無限に複製配布が可能な点もAIの特徴であり、人は人自体を複製することはできない。つまり、人の学習とAIの学習は、同じところもあれば違うところもあるのである。そして、AIの学習は、人の学習を大きく超えた性能を発揮するが故に、これまでの人の営みの中で暗黙の裡に了解されていた基準から逸脱しているといえる。

また、そもそも「学習」という言葉が多義的であり、比較するのは難しいのではないかという意見もある。AIに関して、このような言葉は「スーツケースワード」と呼ばれ、抽象的な単語で使いやすいものの、中身は複雑なものを指し、人工知能研究で知られるミンスキーは「意識」や「感情」などをスーツケースワードと呼んだ。掃除ロボット”ルンバ”のiRobot社を設立したロボット学者のロドニ―・ブルックスは以下のように言う「私には『学習』もスーツケースワードだと思われる。『学習』は人間にとっても様々な現象を指す言葉である。自転車の乗り方を学ぶことは、古代ラテン語を学ぶこととは全く異なる経験であり、代数を学ぶ経験とテニスを学ぶ経験には、ほとんど共通点がないだろう。同様に、機械学習は、人間の無数の異なる学習能力とは大きく異なると考えられる。『学習』という言葉は誤解を招く可能性がある」(https://rodneybrooks.com/forai-machine-learning-explained/)

画像生成AIの「学習」を真面目に人と比較した場合、いったいそれは何になるのか。画像生成AIが学習した内容は純粋な「文字」と「画像の外見」の対比である。そこに付随的な知識や感触や記憶は含まれない。そのため、生成物に解剖学的な知識は反映されず、その欠点を改善させるために多数の人体を学習させる必要がある。(実際、解剖学的に安定した画像を生成するためにNSFWのデータセットでモデルを調整することもあった)。脳の中において、文字と画像の外見を繋ぐ領域というは比較的限られているだろう。しかし、生物の脳はその回路だけ単体で活性化することはおそらく難しく、周辺の神経回路の活性化が付随すると予測される。AIの学習が「記憶の固定化」を示すのならば、生成は「想起」であろうか。

人の記憶に関しては全てが解明されているわけではないが、現在の説では、短期記憶は側頭葉内側に位置する海馬で保持され、その後長期記憶になるにあたり、大脳皮質へ記憶は移行するとされる。大脳皮質に記憶だけを保持する領域というものは明確ではなく、様々な神経回路の一部として「記憶」が保持される。まさにニューラルネットワークの重みづけのように、シナプス間の一定の結合の強弱が一つの回路を形成し、その神経活動が「記憶と想起」をつかさどるのである。長期記憶の保管場所がひとところに存在するわけではないということは、他の回路の影響も受けうるということである。そのため、人間の記憶は知識や体験が複雑に組み合わさった記憶として存在する。現在のユニモーダルな生成AIによる学習は、あくまでも一つの機能を保持しているのみである。画像生成AIなら「外観に関する意味記憶(semantic memory)」だけを記憶しているともいえる。想起(生成)に際して他の記憶や体験の影響を受けないという点でも、人とAIの学習は異なるといえるのかもしれない。ただし、複数の内容を学習したマルチモーダルな生成AIや汎用人工知能が出てきた時には人間と同じような「想起」が可能となるかもしれない。

「社会的契約」と生成AI

この文脈において「社会的契約」とは、社会の営みの中において、人と人の間に了解されている暗黙のルールを指す。社会的規範、倫理、モラルなどのものを大きく含んでいる。そのルールは過去の人間の歩みや文化の中で醸成されたものであり、一朝一夕で生まれたものではない。人の学習は、本来この社会的契約に含まれているものであると考えられる。元StabilityAI社のEd Newton-Rex氏は「human learning is part of a long-established social contract (人の学習は長年確立されてきた社会的契約の一部である)」と述べている(https://x.com/ednewtonrex/status/1733187760847274197 )。何かしらの絵を公開するということは、すなわち誰かに学習されても良い、という意思表明であり、人の学習を妨げられない以上、暗黙裡の了解として問題になることはない。見られたくなければ公開しないし、限定公開にとどめることも可能なわけである。一方、その「誰かに学習されても良い」という基準を「AIに学習されても良い」と言い換えることが可能かどうか、というのは別の問題である。

東京大学の渡部教授によれば、自然人に対する許可を機械学習にまで適応できないという意見は存在する。著作物だけでなく、個人情報や企業の情報、法的保護のあるものなどを一律に適応できず、またリスクや悪用される可能性もあることからAI学習に供することは避けたいという意見もある。また、自然人が学習する際に期待できる著作物の存在の認識、評判評価、名誉、経済的利益などが、AI学習の場合は期待できないという指摘もある。(渡部, 2024)

生成AIにおける「帰属」の問題

画像生成AIの開発時の著作物利用は「帰属, attribution」の問題であるという解釈がある。つまり、クレジットであり、著作人格権の氏名表示権は英語で「rights of attribution」である。コペンハーゲンIT大学のアンナ・ロジャーズは検索エンジンと生成AIを比較し、その違いの1つにクレジットの有無を指摘している(Rogers, 2022)。生成AIが提示した生成物は、何に帰属しているのかが不明であるということである。もちろん、アーティストが過去の種々の創作から影響を受け、それらを全て明示できるわけではない。しかし、アーティストは以前の作品をベースにしながらも、次世代が同じように彼らから学ぶことができるように独自の創作を行っていることが重要であると指摘する。また、社会的な活動の一環として存在するため、無意識的であれ意識的であれ、程度の差はあるものの、我々は帰属が必要な場合を強く認識しており、その帰属を提供し、その見返りとして帰属を期待しているとする。

また、法学研究においても生成AIの帰属問題について取り上げている報告がある(Kahveci 2023)。生成AIにおける引用参照は、データセットの開示が必要になるものの、法的リスクもあるためAI企業は慎重になっているという。クレジットの重要性に関して、科学雑誌Natureの規約から、データや画像のソースが正確かつ真実であるということを検証できる必要があるため、既存の生成AIは特殊な理由が無い限り使用できないことを引用している。Copilot訴訟にも言及し、プログラマーはイノベーションを促進することを期待してオープンソースライセンスでの公開を行ったが、Copilotはそれらのコードを利用しているにもかかわらずクレジットを提供しないことを問題としている。彼女はこの事実を「オープンソース文化が裏切られた (the open-source culture was betrayed)」という言葉で表現している。

過去の創作や著作物の利用は、人間の社会的な活動の中で一定ルールをもって行われ、コミュニティによってその規範の幅はあるものの、Ed-Newton氏の言う「社会的契約」の中で行われてきたとも考えられる。その際の帰属(attribution)の問題は、相互関係を重視するような文化の中において生成AIが顕在化させたとも捉えられるだろう。

学習されない権利

では「学習されない権利」というものが存在するのかどうか、という話になる。現行の日本の著作権法において、生成AIなど機械学習に対してネット上のデータを多量に利用することは原則的に問題なく、生成AI以外のAIの発展を考慮すれば当然でもある。生成AIが学習元の市場と競合しうるものを大量の生成することは懸念として存在するが、著作権法はそこまで考慮しない。但し書きなどに関しても、法的解釈を単純に行えば、せいぜい狙い撃ちLoRAと呼ばれるようなものしか制限できないと思われる。通常の生成AI利用で狙い撃ちLoRAの出力を直接利用することは殆どなく、嫌がらせで使うのでなければ、作風LoRAはニュアンスを足すために利用されたりする程度と思われ、実際に制限することは嫌がらせ予防の効果くらいしか期待できない。一方、最近のMidjourneyやNovel AIのような「性能が上がった」といわれる画像生成AIはモデル単体でLoRAのようなことができるのも事実ではある。これらの画像生成AIは「AI自体の性能が上がった」というよりは「欲しいものがきれい出るようになった」という事実を「性能が上がった」と評しているような気もする。それは本当に性能が上がったといえるのだろうか。オーバーフィットは必ずしも良性能ではない。

機械学習に関する日本の著作権法は極めて緩いといわれ、一部では「機械学習パラダイス」とも呼ばれている。規定が少ないが故に、AI開発にかなり優位に整備されており、それでもなお生成AIなどでシェアを獲得できなかったのには別の要因が大きいとは思われる。他国の関連法などを確認すると、非営利に限定していたり、オプトアウトを認めていたりする。特に、EUのDSM著作権指令においては、営利目的のAI開発の場合は機械可読という条件付きではあるがオプトアウト(複製権の保留)が明記されている。つまり、学習されない権利が法律上認められているとも捉えることができる。そう考えれば、学習されない権利を主張することは特におかしなことではないだろう。2024年3月に承認されたEU AI Actにおいても、DSM著作権指令のオプトアウトの項目は言及されている。EU AI ActはEUの住人を対象とする際にも効力を発揮する域外規定があり、今後のAI開発はおいて影響を与えることが予想されている。また、米国テネシー州においてElvis法が2024年7月から施行される予定である。エルヴィス・プレスリーの名を冠するこの法律は、2024年肖像画像セキュリティ保護法とも呼ばれ、アーティストの名前や画像、肖像権に加えて声も保護対象にしており、生成AIへの無断利用も対象とみられている。(アーティストをAIに関する不正使用から保護することを目的とした肖像音声画像セキュリティ法「ELVIS」が可決される - GIGAZINE

https://gigazine.net/news/20240325-artist-protect-law-elvis/)

なぜ画像生成AIは他の生成AIと区別されるのか

画像生成AIが他のLLMや音楽生成AIなどと区別されることがしばしば取り沙汰される。多くの場合、画像生成AIに対する忌避感が他の生成AIよりも強いということである。理由は幾つか考えられるが、画像生成AIの生成物による性質に拠ると考えられる。まず、市場競合性が強いことは挙げられるだろう。たとえば「リンゴ」という、たった3文字の単語をプロンプトで入れただけでも、画像生成AIの生成物は既に商品として成立する。手描きと遜色のない生成物がものの数秒で生成され、区別なく市場に流入する。文章生成AIでこのスピード感の商用が可能だろうか。最近は音楽生成AIの性能も上がってきており、今まで以上に話題になるかもしれない。動画生成AIは性能が上がっているものの生成にかなりのマシンスペックを要するようである。また、画像の性質上、音楽や文章とは異なり、消費者の評価が数秒で完了することや日常において活用される場面が多いことから、話題になりやすいのも確かである。視覚というのは極めて重要な情報伝達の方法であり、1枚の画像がキービジュアルとして活用されることもある。場合によってはイベントや企業の看板ともなり、目線を惹くために使われることもある。「多くの人が良いと思う絵」と「多くの人が良いと思う音楽や文章」であれば、前者の方がハードルは低く、画像生成AIの利活用する理由にもなる。

そして、学習時の著作物利用という本質的課題はここでも存在する。無断学習という表現を使うのであれば、他の生成AIや翻訳AIも同様の無断学習を利用していることは想像に難くない。しかし、画像生成AIは、生成物に「ゴースト」を見やすいという特徴がある。たとえば、ある文章を提示された時、それが誰かの文章のようであると感じることはどれほどあるだろうか。特徴的な言い回しや文体が複数再現された時に、感じ取ることはあるにしても、基本的にChatGPTや機械翻訳の文章から誰かの影、すなわちゴーストを感じることはあまりない。これは言語という特性や、人間が普段おこなっている特徴量抽出の精度によると思われる。一方、画像は視覚的情報から判断するがゆえにゴーストを感じやすいと考える。Suno AIが音楽生成AIをリリースした時、生成物に対して「○○のようだ」「○○に似ている」と表現する人は意外と多かったように思われる。Suno AIはボーカロイドというプロンプトを入れると高確率で初音ミクのような声になり、「初音ミクの音楽を多数入力したのだろう」と学習元のデータを想起させる。聴覚は視覚に次いで重要な感覚であると言われており、直感的にゴーストを想起しやすいかもしれない。ゴーストを見た人は、その人の存在をAIの向こう側、学習元のデータに探し始める。結果として、その学習元データの倫理課題に触れることとなり、自分自身または所属するコミュニティの道徳と照らし合わせ、様々な感情を抱き、場合によっては行動に移すこととなる。

実際は画像関係の権利者団体だけではなく、日本新聞協会や日本書籍出版協会が声明を出し、米国のAuthors GuildやNew York Timesなどの文章関連の権利者はAI企業相手に訴訟を起こし、日本でも日本俳優連合などは俳優や声優の権利保護を訴えている。また、2024年4月には米国の著名な音楽家を含む200名以上がAI学習に対して公開書簡をだした。書簡の中では、責任ある利用によってAIの可能性は拡がるとしているものの、現在のような許諾のない楽曲学習は「責任なきAI利用」にあたるとして非難している(大物歌手ら200人超、AI開発での無断楽曲使用を非難 「創造性への攻撃」 | Forbes JAPAN: https://forbesjapan.com/articles/detail/70093 )。確かに画像生成AIに対する声は、特にSNSにおいて大きく見えるが、俯瞰的にみれば、様々な集団が声を上げている。

この文脈では「既得権益」という言葉が多く使われる。「クリエイターは既得権益である」というのだ。絵を描く技術、音楽を作る技術、文章を書く技術、それらが既得権益であり、機械的代替は時代の流れとして受け入れるべきであるという主張である。各権利者団体の声明や行動に対して「既得権益を守りたいだけではないか」という意見を述べる人も居る。既得権益という言葉は使い勝手がよく、既に権利や利益を上げているものは、その権利や利益を持たない側から見れば、理論上全て既得権益ともいえる。従って、ここでは既得権益の言葉の定義については深堀りしない。最も重要なポイントは、その権利や利益が失われる方法が妥当性を持っているかどうか、ということである。「機械に代替されることを恐れている」のではなく、「妥当とは思われない方法で代替されうることに疑問を呈している」のである。おそらく、妥当な手続きをふめば、職業代替リスクは残存するが、新技術の参入に対して今のような強い反発を受けることはない。また、たとえクリエイターの技能が既得権益だとしても、それ広く開かれた権益であり、万人が参入可能である点は、一般的な悪しき既得権益とは異なる。いってしまえば「クリエイターの技能」を持っていない人は居ない。今までの記述の中で、再現/模倣が人の本性であることや、創作欲は根源的欲望に近いことを述べたが、現在可視化された「クリエイターの既得権益」を持っていない人は、持っていないわけではなく、数値が低いだけと言える。既にステータスとしては万人に振られており「有か無か」「0か100か」ではなく「10か100か」という違いなのだ。もちろん、創作にはモチベーションが必要なので、あとはそれを見つけられるかどうかである。「生成AIを使って画像を出そう」と思うのであれば、そして「より良い画像を出そう」と思ったのであれば、既にそれは「既得権益」となっている。

オプトアウトとオプトイン:「クリーンAIユートピア」

では、妥当性のある手続きとはなにかと考えれば、やはり本質的課題ともいえる「学習時の著作物等の無許諾利用」を如何に検討するかである。学習されない権利が仮に確保されるとして、どのような対応が可能であろうか。今のところ、学習データからデータを除外するオプトアウト、学習データとして許諾を得たものだけを利用するオプトインなどがある。理想的には、オプトイン開発時にもオプトアウトを同時に行うことが望ましい。契約書や規約変更による強制的なオプトインの可能性を否定できない以上、もし課題解決に向けたAIを目指すのであれば、オプトイン後もオプトアウトの権利を残すシステムが望ましいと考える。

学習時の課題を解決した生成AIを「クリーンなAI」と呼称することがある。生成AIの課題は法的(Legal)、倫理的(Ethical )、社会的課題(Social issue)に分けられるが、学習段階での課題を解決した生成AIは「クリーンである」と評される。当然、倫理課題や社会課題の解決には一定の幅があることから、そのクリーン度合いにも幅が生まれることは想定される。「完全にクリーンなAI」というものが実際に実現できるかどうかは難しいと思われるが、まずは、そういうAIの需要があるということは重要な事実である。クリーンなAIであれば、使いたいというクリエイターが居るのも確かであり、ここはレッシグのいう「市場」的アプローチに重要と言える。

オプトアウトやオプトイン形式のAI開発は夢物語ではなく、多かれ少なかれ既に行われている。OpenAIはGPTbotに対してrobots.txtで収集拒否を指示できるようにし、権利者に自身のサイトデータがAI学習に使われないようにする権利を与えた。また、Googleも同様の権利を提示している。Stable diffusionはversion 3開発時にオプトアウトを実施し、アーティスト支援団体Spawningはこれを支持した。結果的に58億枚のデータを擁するLAION-5Bからは14億枚以上が除外されたと報告されている。AdobeはDo Not Trainタグを開発しているが、現在はまだ適切に運用されていないようである。Adobe fireflyは自身の権利を所有するAdobe stockからAIを学習させているが、stock内にはエディトリアルライセンスではない版権絵や他者作品の無断転載絵が登録されていたり、生成AI画像自体を学習していたりすることで、一定の課題を残している(2024.4.9『Adobe Firefly Camp みんなで学ぼう生成 AI と著作権!』ダイジェスト&参加者からの質問への回答https://blog.adobe.com/jp/publish/2024/04/09/cc-firefly-camp-vol1-generative-ai-and-copyright) 。その他の対応として、OpenAIはドイツの新聞社などとAI学習用データを契約で確保し、Adobeは対価還元を行うと説明した。既に述べたがGoogleのMusicLMは学習データをミュージシャンと作成するワークショップを開催した。

現在、最もクリーンな画像生成AIの1つはElan Mitsua projectによる「mitsua diffusion」である。公開配布されており、誰でも自由に使うことができる。画像生成AIの仕組み上、VAE, Text encoder, U-NETの構造で機械学習が使われるが、mitsua diffusionはU-NETの学習をオプトインとパブリックドメインだけに限定しており、ネット上の不特定多数の画像は利用していない。また、VAE, Text encoder自体もオプトインとパブリックドメインのみの学習とする、完全クリーンな画像生成AI「mitsua likes」も現在開発中である。( “Mitsua Likes”- 絵藍ミツア 新モデル学習プロジェクト始動!(2023/11/27) https://elanmitsua.notion.site/Mitsua-Likes-2023-11-27-d06dba96b22942149934886c3c9be474 )

また、元Stability AI社のEd-Newton Rex氏が立ち上げた非営利団体「Fairly Trained」の活動は注目すべきであろう。彼は音声部門の責任者であったが、2023年11月にStability AI社の開発方針に同意できずに辞職している。その際のツイートで「なぜなら、著作権で保護された作品で生成AIモデルを訓練することが”フェアユース”にあたるという会社の意見に同意できないためです」「数十億ドルの価値を持つ企業が、許諾なくクリエイターの作品で生成 AI モデルをトレーニングし、多くの場合オリジナルの作品と競合できる新しいコンテンツを作成するために使用されています。クリエイターが著作権に依存するような創作芸術の経済構造を確立した社会において、これがどのように受け入れられるのか私にはわかりません」「クリエイターを搾取することが生成型 AI の長期的な解決策にはならないことを企業が理解できるように、他の人が社内でも公の場でも声を上げてくれることを願っています」と述べた(https://x.com/ednewtonrex/status/1724902327151452486) 。彼の立ち上げた非営利団体「Fairly Trained」は、生成AIの開発において、そのAI学習が「Fair (公平)」かどうかを認定する組織である。現在既に幾つかの生成AIが認定されており、画像生成AIでは、イスラエルのBRIA AIが認定を獲得していたが、その後公式サイトより記載が消失し、承認取り消しとなった可能性がある(2024.4.23Fairly Trained承認ページより記載消失を確認)。多くは音楽生成AIであるが、LLMとしては「KL3M」という生成AIが認証を得ている。KL3Mは Kelvin Legal Large Language Modelの略であり273Venturesが開発したAIモデルである。政府文書や法的文書、パブリックドメインなどを用いて、著作権で保護されたデータを使用しない生成AIであり、法律や財務などの分野に特化している。開発の経緯として、法律事務所の顧客は著作権などの権利侵害のリスクに敏感であることが述べられている。 (Fairly Trained certified models: https://www.fairlytrained.org/certified-models) (“The first ‘Fairly Trained’ AI large language model is here.” VentureBeat: https://venturebeat.com/ai/the-first-fairly-trained-ai-large-language-model-is-here/)

更に、2024年3月、フランス政府の支援を受けたグループがパブリックドメインのテキストだけで大規模なデータセットCommon corpusをリリースした(Here’s Proof You Can Train an AI Model Without Slurping Copyrighted Content. WIRED: https://www.wired.com/story/proof-you-can-train-ai-without-slurping-copyrighted-content/) 。Common corpusはスタートアップ企業のPleiasが他企業と連携しれ開発したデータセットである。OpenAIのGPT-3のトレーニングで利用されたデータとほぼ同じサイズのテキストコレクションであり、純粋なパブリックドメインコンテンツから構成されているとされる。このような活動が今後も広がっていけば、現在の生成AIの課題が解決され、誰しもが使いやすい生成AIが生まれてくるかもしれない。

ライセンス問題 -プログラマーの感情、オープンソース文化-

現在、画像に対して「学習禁止」という文言を添えていたとしても、現段階では法的拘束力はない。少なくともパスワード管理など技術的対応が必要となる。しかし、これらは利用規約やライセンスの一環として提示しているとも捉えられる。プラットフォームを利用する場合、その利用規約自体にもともと同意しているため、それが上書きされることはないが、意思表示としては意味があるだろう。そして、ライセンスに敏感なのは、創作界隈だけではなく、プログラマーも同様である。

GitHub Copilotはコード生成のAIであるが、ライセンス違反などを元に訴訟が起こされている。これはプログラマーがTech側を生成AIで訴えるという対立構造であり、生成AI関連では最初に行われた訴訟でもある。そして、アーティストだけが生成AIの構造的欠陥を重要視しているわけではないという証左でもある。2018年には、Obviousというアーティスト団体が敵対的生成ネットワーク(GAN)で生成したAI画像《Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy》がオークションで約5000万円の値段がつき話題となった。このGANのコードはRobbie Barratという人物が開発し、オープンソースとしてGitHubに公開したものであったが、当時BarratはObviousに対して、不愉快な状況であり、利益を得るのは度を超していると発言している。オークション出品時、Barratの名前をクレジットしなかったことも問題視され、大きな議論となった(WIRED「AIが描いた肖像画は、こうして43万ドルの高値がついた」2018: https://wired.jp/2018/11/29/ai-dollar-432500-piece-of-art/)。プログラマーの間でも、本来の使い方を想定しない状況である場合、そこには道徳的な疑義が生じる。

プログラマーの世界では、フリーソフトウェアやオープンソースソフトウェア(OSS)という文化がある。その根源は、インターネットが元々は学術研究用ネットワークに限定されていたからだという見方もある。商売の場ではなく、情報やソフトウェアを交換する場が本来のインターネットである。ソフトウェア開発に関するエリック・レイモンドのエッセイ『伽藍とバザール The Cathedral and the Bazaar』では、OSSの開発をバザールにおける商売のように例え、知らない者同士がアイデアや技術を互いに交換しながら開発を進めていくと表現する。彼はLinuxのOSS開発を支えるハッカーの動機として、「自分のエゴの満足」と「ハッカー社会での評判」を挙げている。そして、このような動機で回るボランタリー文化の1つとして自身が所属するSFファンダムを挙げ、SFファンダムにおけるボランティア活動の基本的な動機は「エゴブー(egoboo, egoboosting)」であると述べる。エゴブーとは、直訳すれば「自尊心の高揚」であり、他のファンたちの間で自分の評判を高めることを指す。

“Voluntary cultures that work this way are not actually uncommon; one other in which I have long participated is science fiction fandom, which unlike hackerdom has long explicitly recognized ``egoboo'' (ego-boosting, or the enhancement of one's reputation among other fans) as the basic drive behind volunteer activity.”

ハッカー文化の根底にあるものが、ファンダム文化と共通するとするレイモンドの話は興味深い。これまでにクリエイティブ・ファンダムと生成AIの相互作用を検討してきたが、そもそもオープンソース精神とファンダム文化が、その根底に構成員の互酬文化を共通として持ち、ギフトエコノミーのような構造をとっているのは事実なのである。ただ、“Hackerdom” と “Fandom”において構成員やコミュニティの道徳が異なるだけなのだ。

ハッカーの矜持

生成AIにおける議論のすれ違いにおいて、価値観の違いは極めて大きい。時に「他者著作物」に対する慣行利用や制限の基準は、コミュニティ毎によって異なっている。各人が属するコミュニティを背景にして、著作物利用の許容できるラインを持っており、そのラインが交差することで意見や態度の相違が生まれる。根底にある互酬文化は同一ではあるが、倫理感覚が異なるためのすれ違いである。では、「ハッカー倫理」とは何であろうか。

ハッカー倫理(hacker ethics)は、スティーブン・レビー『Hackers』で指摘された価値観であり、1950年代後半のマサチューセッツ工科大学(MIT)で生まれたとされる(谷村2008)。その中には「世界の機能の仕方について教えてくれるものへのアクセスは無制限かつ全面的でなければならない」「情報はすべて自由に利用できなければならない」「権威を信用するな」などがあり、「芸術や美をコンピュータで作り出すことは可能である」というものも既にあったようだ。1970年代になってパーソナルコンピュータが出現し、商用のソフトウェアが生まれた結果、「情報共産主義的」な倫理は変容を迫られた。そして1980年代になりフリーソフトウェア運動が巻き起こり、OSSの文化へと繋がっていく。

1984年のハッカーズ会議においてPCゲーム「ウィザードリィ」の製作者Woodheadは、開発に用いた「道具」としてのソフトウェアは誰に分け与えても良いが、物語性のある「コンテンツ」自体は分け与えるつもりはないと言っている。

“The tools I will give away to anybody. But the product, that's my soul in that product. I don't want anyone fooling with that. I don't want anyone hacking into that product and changing it, because then it won't be mine. It’s like somebody, looking at a painting and saying, 'Well, I don't like that color over there, so I'll just take a can of paint and change it."

「『道具』であれば、誰にでも分け与えよう。でも、その『製品』には私の魂がこもっている。私はそれを誰にも弄んでほしくない。誰かがその製品をハッキングして、変えてしまうようなことはされたくない。なぜなら、そうしてしまうと『私の物』ではなくなってしまうからだ。誰かが絵を見て、『あそこの色が気に入らないから、ペンキで塗り変えよう』と言うようなものだ 」

Woodheadはhackerdomの互酬性を肯定しながらも、一定のラインを引こうとしている。

ハッカーと知的財産の対峙はパーソナルコンピュータが登場したその時から存在してきた。上記のように、各個人が一定の道徳性や倫理観を持っていることは想像に難くない。Hackerdomにおいて、ソフトウェアやハードウェアの解析やその情報の共有、適用性のあるツールの開発などは、殆ど報酬なくボランタリーな行動として行われる。レイモンドの言うように自身の知的欲求やコミュニティの評判がモチベーションとなる。知的財産権を犯すこともがあるものの、時に彼らの行動はツール作成などを通じて開発企業へ利益をもたらすこともあり、適度な情報公開と自然な開発の誘発の必要性も言及されてきた。技術の開発を促進するのであれば、情報は常に開示され、アクセス可能な状態であるべきだと考えられ、そして、その情報を自由に使って新しいツールや技術を開発し、全人類へ寄与することが全うな理想であるとも感じられる。しかし、ネットのデータの多くには1人1人の人間の関与があり、知的財産やプライバシーなどが付随する。

現在の問題になっている生成AIはネット上の多くのデータを利用していることが問題である。Googleは2023年7月にAI開発のためのデータ利用範囲を全ネット上に拡大するかのようなプライバシーポリシーを公開した。イーロン・マスクはX(旧:Twitter)のデータをAI開発に利用するとし、各企業は如何にデータを確保するかに奔走している。ネット上に公開されたものは全て公共財産になるという「情報共産主義的」な理論の理屈は分かるが、現在の社会にどこまで即しているのかという点は考慮する必要がある。2021年に開催された応用哲学会第13回年次研究会のワークショップのタイトルが「『切れば血が出る』データの倫理」であったが、特定のデータには「血」が通っており、Woodheadの言葉を借りれば「魂」が籠っているのだ。

絵師の仕事はなくなるのか

生成AIが絵描きの仕事を奪うかどうか、という点に関しては、絵描きの仕事に対する解像度を上げる必要がある。絵を描く仕事というのは、複数に分類することができ、それぞれにおいて影響が異なるため、一概に仕事が奪われるとはいいがたい。そして、各絵描きもそれぞれのコミュニティを背景にしており、生成AIへの親和性も異なっている事実は重要である。絵を扱う仕事をざっと分類すると①イラストレーター、②キャラクターデザイナー、③コンセプトアーティスト、④グラフィックデザイナー、⑤Webデザイナー、⑥アニメーター、⑦絵本作家、⑧漫画家、⑨画家、くらいには分類可能である。そして、それぞれの影響度合も異なる。

今の画像生成AIに得意なのは綺麗な1枚絵を出すことであるが、この場合、1枚絵を納品するイラストレーターやコンセプトアーティストは競合性が高く影響が大きい。一方、アニメーターや絵本作家など絵だけではなく追加で作業が必要な場合は、すぐさま代替されるわけではない。アニメーターはむしろ3Dから2Dのフィルター変換のようなものも競合になり得るし、中割作業補完は補助になるかもしれない。その中で、漫画家や画家は影響が少ないジャンルである。1枚絵だけで漫画は成立できず、切り貼りしたり、シンプルにしたりとして漫画を作り上げることは可能であるが、コマ割りなどは現段階では生成できない。むしろ部分的な応用にしか使えないことから背景やテクスチャのみで応用しようとする人もいる。ストーリーにChatGPTを使うなどの方法もあり、集英社は漫画製作サポートAI Comic-Copilotをサービス提供している。

画家も影響が少ない職業の一つである。自身の制作に関与しない、依然として取るに足らない、脅威ではないと考える人も少なくない。商業画家の場合、そこに画像生成AIが使用されているかどうかに関して、十分な美的価値や使用意図があれば特に問題なく利用できる可能性が高い。テクノロジーアートの延長として捉えることも出来、AIを作品に使う作家は今までも複数いた。2022年にニューヨーク近代美術館(MoMA)に展示されたレフィック・アナドルの《Unsupervised》は、常に動的な生成画像が表示される大型のインスタレーション作品であり、MoMAの収蔵作品のメタデータを学習しているが、一定の評価がある。大事なのは、漫画家や画家が「AIが出てきてもあまり影響がない」と言ったとしても、他職種ともいえるイラストレーターにとっても「大丈夫」というわけではない、ということだ。

そして、当然ではあるが、カメラマンの仕事も画像生成AIは代替可能である。カメラマンは、広告、ポートレート、ファッション、フード、スポーツ、報道、建築、鉄道、動物、風景、自然などに分類できる。この中では、広告やファッション/アパレルなどは画像生成AIでも代替できる。ストックフォトで替えが効く部分が殆どであるが、モデルからAI生成できる時代になり、服だけ変更することも可能であることから、広告系は生成AIで代替できると考えられる。実際、株式会社パルコは積極的に広告にAIを利用しており、2023年11月には実際のモデル撮影を行わずに全て生成AIで作成した広告を掲示した。(パルコ初の生成AI広告「HAPPY HOLIDAYSキャンペーン」が公開!グラフィック・ムービー・ナレーション・音楽まで全て生成AIにて制作! https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002679.000003639.html)

また。他の生成AIでは音声生成AIが話題となりやすいが、これは画像生成AIと少し性質が異なる。音声の場合「誰かの声に似ていること」が価値を高める。画像の場合は、誰かの絵に似せることはあくまで付随的なものであるが、声の場合、誰にも似ていない声は従来の合成音声と価値が変わらない。画像生成AIでいうLoRAのように「誰かの声」で歌を歌わせたり、動画を作成したりすることで価値を高める。実際のコンテンツ作成現場を想定しても、直接的に声優や俳優の職業を代替できる技術である。ディープフェイク技術の応用で動画において顔の切り替えは可能であり、集英社がAIグラビアとして写真集を展開したことがあり、伊藤園はAIタレントと称するプロジェクトを展開している。(AIタレントを起用した「お~いお茶 カテキン緑茶」のTV-CM第二弾 https://www.itoen.co.jp/news/article/64855/)

これらの技術の進歩は一部の仕事を代替できることは事実であり、声や肖像など、直接的に自身の代替品を作成されうる領域ではより深刻である。2023年7月、ハリウッドの俳優労働組織(SAG・AFTRA)はストライキを決行し、118日間の末、映画テレビ製作者協会(AMPTP)と合意に至った。その中にはAIによる交渉内容も含まれており、俳優の生死にかかわらず事前の同意と公正な報酬を要求する保護措置を求めた。エキストラを含め、同意や報酬なしにはデジタルレプリカを使用できないとした。(米俳優労組の合意内容、AI使用の保護措置やインティマシー・コーディネーターの起用など BBC: https://www.bbc.com/japanese/67400367)

画像生成AIに眼を戻したとき、既にネット上の広告を中心として、1枚絵で済むようなイラスト系は利用が広がっている事実がある。AIであることを明示せずに利用されているため、実際は思ったよりも使われている可能性が高いであろう。小説を書く人が、挿絵や表紙につける画像を生成したり、ノベルゲームの立ち絵に生成画像を利用することが可能であり、一部の人のクリエイティビティを向上させていることも確認される。技術的には画像生成AIによるイラストのコモディティ化と言えるが、著作物利用の構造的な課題を孕んだまま、それが文化的、コミュニティ的にどこまで許容されるのかは別の話であろう。

一方、では生成AIを専門にするイラストレーターが今後増えるのか、という点に関しては少し疑問がある。生成AIはあくまで「技術の民主化/大衆化」であり、イラストを生成するのはイラストレーターである必要はない。つまり、本来イラストレーターに発注していた側が、発注せずに自前で生成できる、という状態である。いわば自由に調整できるストックフォトや素材イラストのような使い方が多くなるのではないか。今の生成AIが満たす需要は「ストックフォトでは物足りないが、手描きのイラストを発注するほどではない」という部分である。商業的には、生成AIをメインにするデザイナーの需要はあるだろうが、長期的な目で見ると既存のデザイナーやイラストレーターが生成AIを活用していく形になると思われる。もちろん課題が解決され、一定の社会的コンセンサスが醸成された後の話である。

画風や絵柄とはなにか

画像生成AIの特徴として、作風や画風を容易に模倣できるという点がある。ベースの事前学習済みモデルにLoRA(low rank adaptation)などのファインチューニング技術で微調整を行うことで達成される。画風や絵柄は著作権の保護に当たらない「アイデア」に属するものである。アイデア表現二分論において、表現と区別されており、著作権法上保護されるのは「表現」である。

では、画風や絵柄とは何であろうか。まず創作者が何かしらを創作した場合、その一連の作品群において共通するものを「作風」と呼ぶ。それは思想であれ、表現の形であれ、様々なものがある。そして、美術作品の場合は視覚情報として受け取ることができ、その視覚的な客観的特徴を記号抽象化したものが「画風/絵柄」と表現されるものである。この場合、絵柄の語義はパターンではなく、スタイルである。

スタイルは手描きでも容易に模倣が可能であり、イタコ絵師やパロディの文脈で多くの作家が行ってきた。生成AIでも同様のことが容易にできるという点で、成果物を生成する技術的にはあまり変わりはない。問題となり得るのは著作物の利用態様だけである。スタイルの模倣自体が悪いわけではなく、模倣するために模倣元の画像を直接的にプログラムに入力する行為の是非が問われる。当然、機械学習という観点からは日本の著作権法で制限すること難しい(著作権法第30条の4の但し書きにあたるかどうかは別問題)。スタイルの模倣はAI利用者の間でも問題になるが、依拠性が明確であることから類似物を出さなければ良いとされることが多い。

実際の市場を眺めてみると、スタイル模倣は公にすることがない。つまり、広告で流れてきた画像が誰かの絵柄に似ており、実際にその人の関与が推認されるレベルの類似があったとしても、実際は全く関係ないということもある。実際にそのようなことは起こっており、ゲーム会社と作家の間で話し合いが行われ広告取り消しという事例が起こっている。この点だけ見れば、その作家が本来得られるべきであった将来の市場がスタイル模倣によって奪われているという見方も可能であり、特定の作家に類似させる所謂「狙い撃ちLoRA」に関してはモラルだけではなく法的リスクも高いと判断されやすい。また、一部の人が嫌がらせとして使っていることは事実であるが、そのような利用は極めて限定的である。スタイル模倣のLoRAをそのまま使う人よりも画風の調整のために少しだけ利用する人の方が多いだろう。そもそも嫌がらせで使う利用はAI利用のモラル以前の問題であるが、実際に漫画家やイラストレーターの狙い撃ちLoRAで嫌がらせを行っている人がおり、しばしばSNSで話題になることから、生成AI自体の印象は悪化しやすい。

一般的にスタイルは「その人が長年の創作過程で気づき上げたアイデンティティ」と捉えられる。商業的な場面でも、スタイルを参照して仕事をオファーすることは多々ある。そのスタイルであること自体がビジネスにつながっていることもあるのだ。「アイデンティティの崩壊」という表現を行われることもあるが、実際の意見は様々である。技術面でみれば、時代の流れであり仕方がないとも捉えられる。一方、そのスタイル模倣には模倣先の著作物が必須であることから構造的な倫理的問題を指摘する声もある。重要なのはそのAIを利用するものの意図や目的である。

また、興味深い事例として「とあるAI利用者の画像のLoRA」を見かけたことがある。AI生成画像で特徴的なスタイルを追求しても、すぐにAIで模倣されていくようである。スタイルはすぐに模倣されていくため、創作の循環のスパンが変わっていくのかもしれない。

多数の画風模倣の追加学習モデルが既にネット上には存在する。中には夭逝したクリエイターのものもある。また、最新のMidjourneyやNovelAIでは既存著作物の出力性能が異常に高く、かつてのLoRAレベルになっている。高性能な画像生成AIとは、学習元の著作物を綺麗に模倣できるもの、であるとするならば、生成AIの持つ創造性について再考しても良いかもしれない。

画像生成AIがもたらすもの -加速主義とポスト資本主義-

Stable diffusionを開発したStability AIの元CEOであるEmad氏はBBCのインタビューの中で「イラストやデザインの仕事は、とても退屈な仕事だ。芸術的であるかどうかではなく、あなたは道具なのだ (“ My message to them would be, ‘illustration design jobs are very tedious'. It's not about being artistic, you are a tool)」と発言している。(BBC "Art is dead Dude" - the rise of the AI artists stirs debate. 13 Sep. 2022) これは将来を心配する若いアーティストに対するメッセージとして発せられたものだが、当時は様々な人から否定的な意見が散見された。その中には「アーティストを理解していない」「もっとクリエイターにリスペクトすべき」などの意見があった。しかし、この発言はおそらく「リスペクト(尊重/尊敬)」の問題ではないと思われる。そもそも価値観の相違があると思われ、そういう意味では、ある意味「リスペクト(観点)」の欠如なのかもしれない。

ここでアーティストと画像生成AIの目指すべき未来を比較してみよう。今の画像生成AI/AI開発企業は何を目指しているのだろうか。その目指す先は、作業の効率化であり、Emad氏の発言から考えるに少なくとも開発側にとって「退屈な作業からの解放」が目指す未来である。一方、アーティストにとって、その作業は退屈なものであろうか。多くの人は、おそらく違うのではないかと思うはずだ。それこそが大きなすれ違いであると思われる。

テクノロジーによるオートメーション/自動化を推進することで退屈な労働からの解放を目指す考え方を「加速主義」と呼び、最近では「効果的加速主義(Effective accelerationism; e/acc, イーアック)」と呼ばれる更に強力な加速主義も広く理解されている。効果的加速主義者はしばしば「テクノロジーを規制せずに技術進歩を無制限に加速するべき」と主張し、その先にある全人類の幸福を夢想する。一方で、急速に進歩するAIの研究開発において、倫理性と安全性の問題を重視して規制すべきとする考え方を「効果的利他主義(Effective altruism, EA)」と呼ぶ。ちなみに、先のEmad氏は2023年11月にX(旧:Twitter)で「We are not EA or e/acc. We are Stability AI」というツイートをしている。

AIによるオートメーションの果てには、当然ながら多くの失業が懸念され、その対策としてベーシックインカムが提唱される。現にOpenAIはワールドコインを展開している。このように変革した新しい社会構造を、現在の資本主義の次の構造として「ポスト資本主義」と呼ぶこともできる。急進的な加速主義の人々は、テクノロジーの加速度的発展こそが資本主義の向こう側へアクセスする方法であると述べるのだ。彼らにとって失業は「職を失うこと」ではなく「退屈な労働からの解放」なのである。

そのような考え方において、アート、アーティストはどのように配置されるのか、という議論は過去に何度か行われている。そもそもアーティストは労働と生活を切り分けることが難しい職業である。ヨーゼフ・ボイスが「誰もがみなアーティストである(Everyone is an artist)」と言ったように、生活の中においてアートとも呼べる機会は多く存在し、それをつぶさに自らの表現へ取り入れていくのであれば、24時間365日仕事していることになる。確かに、オートメーション化によって、アーティストは労働から解放されるのかもしれないが、同時に生活の喪失を経験することとなる。アーティストの労働様式は、一般的な資本主義世界の労働とは少し異なり、その性質が故に、加速主義者の謳う「労働からの解放」は必ずしも喜ばしいものではない。これは失業によって露頭に迷うという話ではなく、たとえベーシックインカムによって日常生活の基盤が保障されたとしても「喪失体験」は大きなものであると想定される。アーティストにとって労働は、必ずしも「退屈な労働」ではないのだ。ただし、それは単純な「楽しい労働」を意味するわけではない。アーティストにとって、アートとは商業活動であると同時に、自身の表現を兼ねた行為であり、自らの本質と密接に寄り添ったものでもある。当然、資本主義への過剰な迎合を主とする活動もあるだろうが、多くはそうではないだろう。他の人から見れば退屈な労働や作業であっても、たとえ自身ですら退屈だと思っていたとしても、本人からすれば意味のある過程であることも往々にしてありうる。

安易なオートメーションは、この観点とすれ違う。特に現在の画像生成AIは正に過程を無視してしまう。「着想」から「完成品」までの過程をAIのシステムが補完し、数秒後に完成品を提示するのである。その工程は、今までのアーティストの立ち位置と相いれず、むしろ生成AI自体が独りのアーティストとも言える。アーティストの望むオートメーションの対象は細分化された過程の一部にすぎず、工程全体の自動化は、アーティストの本質そのものと相いれず、望まれない技術といえる。

上記のように、現在の生成AIを開発する側の望む未来と、アーティストの本質には大きなズレがあり、根本的に相いれない状態であるといえる。Emad氏はあくまでもツールとして利用するように促しているが、ツールとしてもまだまだ使いにくいと感じている人々が多いのではないだろうか。その点では、芸術的な観点における生成AIはまだ実用的な立ち位置にすら立っていないとも言える。このような現状も、画像生成AIが受け入れられない要因になっていると思われる。

AI開発者、AI研究者、AI利用者のすれ違い

AI利用者が望むものは当然「退屈な労働からの解放」や「面白い未知の体験」である。企業レベルであれば、コスト削減、特に人件費を如何に行うかということを主眼に置き、サービス系企業であれば、生成AIを利用した新しいサービスは提供できないかと考える。資本力のある企業であれば、どのような生成AIを開発するか、如何に国内でシェアを伸ばせるか、ということを考えよう。AIサービス提供者が望むものは、如何に面白いAIシステムを顧客に届けるか、ということであり、常に新サービスの展開に野心を燃やし、最新情報を売りにするだろう。APIを利用したり、ささやかな改造を施すことでサービス展開でき、ベンチャーなども参入する。情報商材を売る人たちからすれば生成AIは今のホットワードであり、かつてのWeb3やNFTと同じ匂いを感じる人も居るかもしれない。今は生成AIブーム、生成AIバブルと呼ばれる時期であると考えられ、このAI好景気がどこまで持続するかは正直誰にも分からないというのも本音だろう。

そのような社会的気運の中、AI研究者は一体何を考えているのだろうか。AIを研究する人は、種々の目的があるとは言え、少なくともOpenAIなどの目指す先は汎用人工知能(AGI)やその先にある人工超知能(ASI)である。当然研究対象としては至極全うであり、多くの研究者の悲願だと思われるが、これはあくまで研究レベルの話であり、社会実装となれば話は別である。個人的には、資本経済が回す生成AI市場と、AI研究者が目指す今後の未来は、少しすれ違っているのではないかと感じる。生成AIというカテゴリーではAI研究者もAI企業も同一であるが、未来展望や最終目的が異なっていることは容易に想像できる。

AI開発の基本理念は「技術の民主化」であるが、それを達成するために「情報の共産化」が必要となっている。そして、開発のための資金調達やデータ確保のために「資本主義経済」のルールに則る必要がある。今の生成AI競争は、Big Techによる資本主義的なビジネスゲームになっていると考えると、そもそもそこにはハッカーの矜持すらないのかもしれない。

SNSでの画像生成AI論争

X(旧:Twitter)では連日のように、画像生成AIに関する話題が行われている。主に生成AI利用に対する是非が殆どを占め、時に著明な漫画家も巻き込んで論争にもなることもある。中を見てみると、目立つ集団は、生成AIに対する強い規制や廃止を望む人々と、それに反論する人々であるが、後者の中には単に「反論」を目的とするだけの人々も多い。これらの集団は言葉も過激で連投しやすいのでSNSでは非常に目立つ。またクリエイターとして目立つ集団は二次創作やNSFWで商用展開をしている大手であるが、一次創作や簡単なファンアートを純粋に楽しんでいる集団も一定数いるのではないかと思われる。さらに一次創作と二次創作の両方を楽しむ人も多い。そのような多くの人は、そこまで声を上げることはなく、ただ静観するか、少し意見を述べて終わる人の方が圧倒的に多い印象を受ける。個人的には「うっすら興味はあるが、うっすら嫌い」というクリエイターが多いのではないかと感じている。

興味深いのは技術系の人々の多くが、クリエイターの懸念に全く共観しないことである。これらは今まで述べたような所属するコミュニティの背景にある道徳や倫理観の違いであるとすれば説明できるだろう。そもそも相手の倫理観など分からないのが普通であり、妥当な反応である。しかし、Google Music LMの開発に携わりミュージシャンとデータセットを作ったJesse EngelやStability AIを退社しFairly Trainedを立ち上げたEd Newton-Rexの2人は、両者ともにミュージシャンであるという共通点は興味深い。これは、所属するコミュニティや軸足におく道徳観によって行動が左右される証左であるかもしれない。個々人の考え方が異なるのは仕方がないものの、如何に建設的な意見交換を行うか、という姿勢は重要であろう。

特に目立つ相違点としては「生成AIのリスク」に関してである。生成AIについて特に問題ないと感じる人々の挙げる生成AIのリスクは基本的に「生成段階のリスク」であり、著作物の類似性や有名人のディープフェイク、ハルシネーションなどが主眼となる。一方、生成AIについて懸念を表する人々は「生成物を踏まえた学習構造」に主眼を置く。単なる「学習段階」ではないことに注意が必要である。大体の意見のすれ違いは、単なる学習段階の懸念で言い争い、平行線をたどることが多い印象を受ける。クリエイター側の懸念はフェアユース的な懸念であり、この論点は生成と学習を完全に分けてはならない。当然、文化庁の提示する著作権法の法的解釈とは異なるものなので、そこも踏まえるべきである。

AIタグ表記の是非

論争の1つとなりやすいのは生成AIであることを明示すべきかどうかという点である。生成AIによるAI生成物である点を明記するか否か、という論争は多くの人が意見を述べてきた。表記すべき理由としては、評価や購買判断に影響があることや、著作物である証拠が無くなること、今後のAI学習においてAI画像を識別することは有用であることなどが挙げられる。一方、表記すべきではない理由としては、そもそも何%のAI利用なら表記必須になるのか不明なことや、AI表記によって謂れなき誹謗中傷を受けやすいこと、芸術的表現はAIであるかどうかは関係ないだろうということなどが挙げられる。一方、手描きであることを証明する手描きタグをつけるべきなのではないかという意見もある。

いずれも理解できる内容であるが、最終的には市場や文化、コミュニティと合致するかどうかを考える必要がある。Pixivなどのプラットフォームは生成AI画像投稿を許容する一方で、AIタグ必須とした(投稿時にAI生成物かどうかを選択する必要がある)。また、AI生成物の投稿を禁止するようなプラットフォームも出てきており、AI生成物だけのプラットフォームも存在する。ある程度の棲み分けができている一方で、SNSなどでは特に制限はなく、様々な形態が入り混じっているのは事実である。X(旧:Twitter)ではAI生成画像を投稿するが、プロフィール欄に一言添えているものが偶に見受けられる。しかし、生成AI利用とはかかず、SDと書いたり、中には推論機と書いたり、隠語のように「愛」と書いたりするものも見られる。

ファンダム文化は互酬を基本にする特殊な集団であり、複雑な形態をとるが、創作側から鑑賞者側への対応をどうするか、という点は一定の規範があるように思われる。つまり、生産者消費者の境が曖昧で流動的であるがゆえに、生産側も消費側も益になるような行動が推奨されるということである。その観点から考えると、AIタグ表記は、自分のためではなく、鑑賞する他者のために付けた方が良いのではないか、という意見が成立する。現段階の少なくともSNSにおいて画像生成AIの生成物が広く受け入れられているとは考えにくい。少なくとも、AIを避けたり、AIを好まない人も居る。であれば、そのような人が「これはAI製かどうか?」ということを考える不要な時間やストレスは本来は無い方が良いものであり、逆にAI絵が見たい人に「これはAI製ですよ」と提示することもできる(実際にAI絵をみて生成の参考にしたいという人も居る)。実際にAIタグをつけている人も多く、最近ではAIタグ画像に対して強い反発があることも少ないように思われる。筆者は生成AI画像(mitsua)を投稿する時にはAIタグをつけ、手描き絵にはタイムラプスをできるだけ付けることとしている。(少なくとも筆者のAIタグ絵に、AI叩きを目的とする反発的なリプライは来たことがなく、むしろ生成AI絵の繋がりをもとめるAI利用者の"いいね"が来る)

また、現在の生成AIの積極的利用者は従来の創作活動の層とあまり重なっていない印象もある。当然、利用する人も居るが、積極的に公開する人は全体からすれば一部であろう。むしろ、今まで思うように絵を描けなかった層が利用している可能性が高く、生成AI本来の技術的民主化の成果である。実際に利用してみると「絵を描く作業」と「画像生成AIで絵を生成する作業」は使っている脳の部分が違うと感じる。画像生成はあくまで、AIの自律性にある程度任せる必要があり、AI側へのうまく指示を出すことが重要になる。AIはツールでもあるが、もう一人の創作者でもあると感じられる。しかしながら、生成されたものの評価先は従来の創作活動の場となるのは重要なポイントであろう。AI生成物だけの市場で評価されるのであれば、ここまで大きな問題にはならなかったはずである。AI生成物が既存の市場と同じ評価を受ける際に、種々の課題が発生しているといえる。想定される望ましい市場の形としては、AI画像や非AI画像が適度な棲み分けを行い、相互に交流が可能な状態で、創作者も鑑賞者も不利益が最低限となることである。さらに時代が進めば、AI画像や非AI画像は区別されなくなる可能性は否定できないが、生成過程の労力差が大きいため、AI画像が「主」になれば非AI画像のタグが必要になるタイミングがくるかもしれない。

AI生成物は見た目からAI製であるかどうかを判断するのは最早きわめて難しい。精巧に作られたAI画像は肉眼では判別不可能であし、場合によっては識別AIでも不可能である。SNSではタイムラインに流れてくる多くの画像を、比較的瞬時に判断して、いいねなどの反応を行う。いわばアテンション・エコノミーとして、見た目の良い画像は反応が増える傾向にある。また、X(旧:Twitter)はインプレッションによる収益化が図れるため、投稿者としては反応が良い方が好まれる。現段階の文化的評価では生成AI製の画像評価は必ずしも高くはない。実際、AI研究者の今井氏も著作『生成AIで世界はこう変わる』の中で、AIタグを付け忘れたAI絵の反応がとてもよかったことを記録している。したがって、現段階の最善策が「たとえ生成AI製であったとしても、その旨を表記せず、あたかも手描きのような形で投稿すること」になっているのも問題を大きくしていると感じる。これは構造的な不具合と言わざるを得ない。

巷のストック写真には既に多量のAI製画像が登録されている。多くは、登録時にAI製であることを記載していることが多い。中には規約をすり抜けて登録しているものも散見される。しかし、問題はその後である。ストック写真を誰かが何かの資料などに使用されたあと、その画像からはAIタグが外れる。ある時、とある出版社の英語学習用ワークブックの表紙が奇妙なシャチであることが話題になった。どうみても自然界に存在しない模様をしており、精査したところAI製のストックフォトであることが判明した。AI画像の2次利用、3次利用が進んでいくと、出所の分からないフェイク画像が氾濫することが予想される。現段階では有効な予防手段がなく、動植物の不思議な画像がこっそり紛れてくるだろう。

クリエイティブ・ファンダムと不道徳の倫理

クリエイティブ・ファンダムは「創作」に対するファン活動を行う人々の集団であり、その根底にあるのは集団として創作行為を元に交流を図る意識である。創作のジャンルや形態は様々であり、インターネットやSNSの発展とともにトランスカルチャー的な複雑な広がりをもつ参加型文化を形成している。「創作」というものが概念であり、不動のものであることから、ファンダム内の規範はその集団の維持に注力され、行動対象は構成員となる。ギフトエコノミーやソーシャルエコノミーのような互酬的/贈与的な文化を根底に持つため、一方的な搾取や過度な資本主義経済の影響はできるだけ排除しようという行動に出やすい。クリエイティブ・ファンダムは一次創作や二次創作/ファンフィクションなど多くの細分化された小さなファンダムを包括しており、道徳観や倫理観は個々人によってばらつき、更に人々は一つのコミュニティにとどまらず、複数の価値観を有していることから、軸足をどこに置くかでその行動規範は決まる。

この背景や価値観の違いがあるがゆえにSNSなどでの論争や、意見の相違が見られる。そこにあるのは法律とは別の次元の話である。行動内容は、レッシグの言う「法律」を含めた4つのレギュレーターに沿い、モラルエコノミーとしての行動動機を持つ。ハーシュマンの言う発言(voice)という行動はコンヴァージェンス・カルチャーの中では親和性が高い。特に著作権権利者団体の多くが生成AIに対して声明を発表していることを踏まえると、画像だけでなく、書籍、音楽、動画、声優などのクリエイター集団がある意味一つの集団として、それこそクリエイティブ・ファンダムという大きな枠組みの中で方向を一にしているという気風がある。従って、生成AIの利用に対しては、AI利用者に対して多くの声が寄せられることになる。その利用対象は、大企業にはとどまらず、個々人に対しても行われうるが、影響力の大きな個人などは集団としての秩序維持への影響が強いため、指摘が多くなる。

指摘側の動機としては「同一の集団の中で、そのような倫理に悖るツールを使うことは、慎重になるべき」という考え方があると思われる。大企業も影響力のある個人も、クリエイティブ・ファンダムという創作を行う集団の構成員として捉えている可能性がある。もちろん、企業はその資本主義的な搾取構造が問題になることもあり、グッズ展開等であれば生成AI製かどうかが購買判断に影響することから、それらの点からも生成AI利用の是非が問われる。重要なのは複数の倫理観を俯瞰して考えることである。

これまでファンダム研究のヘンリー・ジェンキンズの論を幾つか引用してきたが、彼自身はMidjourneyの利用を楽しんでおり、自身のイメージを視覚的に表現できる技術を活用しているようである。彼は多くのファンダムの声を聴いており、懸念の声が上がっていることは理解している。そして、生成AIの創造性や民主化は認めつつ、文化的な創作倫理や借用倫理について考える必要性は別にあると述べる。(Is there space for generative AI in participatory culture? LOOKS LIKE NEW: https://lookslikenew.net/podcast/is-there-space-for-generative-ai-in-participatory-culture/)

生成AIの課題は複雑であり、法的基準にとどまらず、倫理や道徳的な複雑な構造的課題を持つ。そのため、ライトユーザーに近いほど、その欠点を深く掘り下げられないことが多い。しばしば、AI関連企業の技術的援助を受けたクリエイターが生成AI絵を発表することがあるが、その際に問題になるのは、AIの構造的課題について本当に把握できているのか?という懸念である。その場合、声を上げる側の動機としては「生成AIの道徳的課題を知ってほしい」というものになる。リスクを知って使うのであれば倫理的にNGだと思われ、リスクを知らないならまずはリスクを知りましょう、となる。大元の根源にある、ファンダムやコミュニティの維持に寄与するという点では同一であろう。その更に深くには「同一集団で倫理観を一にしているのであるから、生成AIを使うなんてことはないでしょう」という考えがあるのかもしれない。価値観の押し付けというよりは、価値観の共有/共感に近い。

また、元データに含まれるCSAMなど非倫理画像を問題にする人々もいる。学習データセット内のCSAMの問題は著作物とは別の観点にはなるが、「生成物は学習データのそれらを利用した創作物となる」という構造自体が倫理的に問題であると捉えられやすいので、構造的課題は他者著作物利用と類似しているといえる。一方、生成物でCSAMやディープフェイクを生成する話は別の話である

AI生成物とアート:生成AI芸術論(初期)

ここでは、AI生成物が芸術として成立するかどうかについて述べる。まず、生成AIは十分に芸術としては問題なく活用できると言える。生成AI以前より、AIは美術表現に活用されてきているうえ、テクノロジーアートの延長にすぎない。機械が自律的に生成するアートはgenerative artとよばれ、1973年にハロルド・コーエンが自律型絵画プログラムAARONを開発した。ただし、生成AIに関しては、今まで述べてきたように、その本質的課題が付きまとう。すなわち、十分な性能を発揮するために他者著作物を多量に利用する必要があるという課題である。これを問題ないととるか、道徳的観点から問題とするかは個々人の価値観であると思われるが、その事実は消えることはない。ある意味「生成AIの呪い (The curse of generative AI)」のようなものだと感じる。

AIアートに倫理的課題が残存することは、ObviousのEdmond Belamyの一件より大きく話題になった。他者のコードを利用したAI生成画像がオークションで5000万もの値段が付いたため、作者性(authorship)、信憑性(authenticity)、AIシステムの擬人化などに注目されるようになった。コード自体に作者性を付与するか、クレジットを必須とするかに関しては、カメラの発明者にクレジットを行うのかという議論になる一方で、香港科学技術大学の許氏とチューリッヒ大学のツェティニッチ氏はAIアートに関するレビュー記事の中で、データセットの問題はより深刻であるという(She and Cetinic, 2022)。彼らは、AIアート生成のためのトレーニングデータの一部には著作権のある画像が含まれる可能性があるため、その最終出力には他者の芸術的貢献が関与すると言う。たとえ、最終作品でほとんど気付かれないかもしれないが、倫理的な観点からは認識が必要だと述べる。

AIはあくまでも絵筆の一つであるという考え方は、AIを活用するアーティストにおいて特に不思議なものではない。マリオ・クリングマン(Quasimondo)はAIを活用するアーティストの1人であり、自身をアーティスト、ニューログラファー、AIプロンプター、データゴミ箱ダイバー、情報リサイクラーと呼ぶ。彼は2019年のインタビュー記事で「私にとってAIは芸術的な目的に使用されるツールの1つにすぎない。私はAIをツールとして使用しており、金槌やピアノを共同作業者とは呼ばないように、AIで作成した作品は私の物である」と発言している。(Martin Dean interviews “Artist Mario Klingemann on Artificial Intelligence, Technology and our Future.” 2019 Feb 25. Sotherby’s :https://www.sothebys.com/en/articles/artist-mario-klingemann-on-artificial-intelligence-art-tech-and-our-future )。AIアートで活躍するアーティストは多く、先に述べたMoMAでインスタレーションを展示したレフィック・アナドルの他にも、デジタル彫刻と解剖学を組み合わせた作品を発表するスコット・イートン、人と機械の関係性を問う鍾愫君(Sougwen Chung)、有機体の生成を試みるソフィア・クレスポ、人種やアイデンティティにフォーカスを当てるステファニー・ディンキンスなどが挙げられる。オックスフォード大学が開発した人型ロボットアーティスト「Ai-Da」はカメラの目を持ち、ロボットアームで絵筆をもつ。

ラトガース大学のアーメド・エルガマルはAIとアーティストの関係性について考察する(Mazzone and Elgammal, 2019)。アーティストの関与として、学習元データのキュレーション、AIへの指示、生成物のキュレーションを行うとする。GANを想定しているものの、現在の潜在拡散モデルでも同様と思われる。ただし、既存のサービスや事前学習モデルを使用する場合はデータ数が膨大であり、事前キュレーションは、AI開発者の影響が多分に残存すると思われる。現在のAIに前もって行われる倫理的データキュレーションは開発企業の倫理観が反映されることが大きく、潜在的なバイアスを含むリスクも存在する。一方、今の生成AIはプロンプト指示による具体的な調整が可能になったことは従来のGANとは異なる点であり、一定の枠内ではあるが、アーティストの意思を反映させやすくなっている。

生成AIを使用した生成物がアートと呼べるのか、という点に関しては、哲学者アーサー・ダントーが述べた「アートはアートワールドが決定する」という言葉が引用されるだろう。現代美術が様々な形を提示し、芸術とは何かという疑問は大きく変動した。ウォーホルのポップアートやジャクソン・ポロックのドリップ・ペインティングが出現し、かつての工房製作のように弟子に製作をさせることもあった。そこでダントーは、ある作品が社会の中で、売買や研究を通じて社会的教育的価値があるのであれば、すなわちアートワールドが成立しているのであれば芸術作品であるとした。アートワールドとは、美術家、美術評論家、ギャラリー、画家など芸術関わる全ての人々で構成された場を指す。生成AIの出自がなんであれ、その作品が一定の価値を付与されていれば、それはアートと定義できるのだ。また、アートの価値を考えるとき、「芸術的価値(artistic value)」と「芸術作品が持つ価値(values in art)」を分ける必要がある(森功次, 2021)。美的価値以外にも、換金価値、扇動的価値、治癒的価値、資料的価値、感傷的価値などが存在する。芸術作品の評価は、単に「絵が良い」というだけで評価されるわけでなく、より俗物的な一般市場においては往々にして複数の要素を組み合わせて判断されることが多い。

では、生成AIの生成する画像において創造性はどのように解釈できるだろうか。AIの創造性の定義は「新しいこと(new)」「驚きがあること(surprising)」「価値があること(valuable)」という認知科学者マーガレット・ボーデンの定義を用いることが多い (Boden, 2004)。今までのGenerative artやAI artと同じように、創造性を検討することはできるが、果たして画像生成AIのイラストに「新規性、驚き、価値」をどこまで見出すことができるだろう。ボーデンは1998年に、創造性を3つに分類している。1つ目は「既存概念の組み合わせ(組み合わせ的創造性)」、2つ目は「今までにない概念の探索(探索的創造性)」、3つ目は「以前では不可能であったアイデアの変革(変革的創造性)」である(Boden, 1998)。今の生成AIは「組み合わせ」や「探索」が得意であることは分かりやすい。一方、変革的創造性の達成が難しいというのは誰もが声をそろえるところである。画像生成AIは、単なる創造性ではなく「美術的創造性」を求められることが多い。美術的創造性とは、美術としての「新規性、驚き、価値」が必要となる。それは3種類のいずれで達成されてもよいが、文化的背景やアートワールドの基準を加味する必要があるという点で特殊かもしれない。

また、いくつか生成AIを操作して感じたことがある。それは「画像生成AIに対して『未熟さゆえの芸術性』というものを鑑賞しているのではないか」という点である。たとえば、初期の生成AIであるほど、形を正確に捉えることができずに抽象画的な表現を生成していた。見方によっては非常にアーティスティックであるとも思える画像だ。しかし、最先端の画像生成AIともいえるMidjourney v6やNovel AI v3、Stable diffusion v3, DALL-E3の生成物を見てみるとどうだろう。殆ど人が描いた絵や写真のようなものが生成される。生成AIの行き着く先は、人間と同じ頭脳であるとすれば、今後行き着く先は、学習元と同じようなカテゴリーの同じような画像かもしれない。組み合わせや探索性に関しても、未熟性ゆえの振り幅があったのではないかと感じてしまう。それは一重に子供の持つ自由奔放な創造性に近い。ジョナサン・ファインバーグは子供の絵に対して無垢な目線や新しさを指摘し、フランツ・チゼックなどはチャイルド・アートの芸術の在り方を考察した(西野, 2015)。ジャン・デュビュッフェのいうアールブリュット(生の芸術)に近いかもしれない。生成AIはアイデア出しや参考資料として使えるとされる。もしアートの補助として生成AIを使うのであれば「完熟した生成AI」は、もう1人のアーティストを召喚するようなものであり、創作に悩む人がもう1人増えるだけかもしれない。

そもそも画像表現は、今までは大きく「写真」と「写真以外」に分けられていた。では画像生成AIによるAI生成物はどこに当てはまるかと言われると、それはどこにも当てはまらない。しいて言えば「写真以外」に入りそうだが、写真データを元に写真のような精巧な画像を生成できる以上、その分類に疑問が生まれる。その観点から言えば、AI生成物は別のカテゴリーの画像表現であると言える。問題は、一瞥しただけでは、いや何瞥しても見分けがつかないことである。写真とも手描きともコンピュータグラフィックとも区別はつかない。StyleGANが発表された2018年の段階で、既に「写真は証拠にはならない」と言われていた。写真と写真以外という分類は比較的わかりやすく、日常的に行っている分類であるが、これは「手段」による区別でもある。したがって、AIによる生成物は第3の画像表現として存在するべきなのかもしれない。

筆者は、今の画像生成AIが著作物を多量に利用していることを考慮し、敢えて集合知としての生成AIの芸術表現が可能なのではないかと考えた。過去の多くの著作物から生まれた生成物は、AIの自律性に多分に任せたとしても一種の芸術の形をとるはずである。その試みをX(旧:Twitter)で行っている。できるだけ簡易なプロンプトを用い、生成AI自身が考えるアートを掲示している。使用している画像生成AIはmitsua diffusion oneである。興味があれば以下のアカウントより見て頂きたい。X-AI現代美術館 (X-AI contemporary art museum, XAicaM) @XAiContArtM

No. 137

— X-AI現代美術館 (X-AI contemporary art museum, XAicaM) (@XAiContArtM) March 31, 2024

Title: Purple neural network

Category: abstruct painting

AI: mitsua diffusion one #mitsuad1 #AIart #mitsua_ContemporaryArtClub pic.twitter.com/L2J9lj5tQN

これからの画像生成AIの未来

最後に、これからの生成AIの未来について考えたい。ここからは生成AIのある社会になることは間違いなく、そこから後戻りすることはできない。特にLLMによる処理やシステムの効率化は有用であり、今後は様々なサービスに組み込まれていく。リアルタイムの翻訳や音声変換、文字お越し、書類の整理、ノーコードでのプログラムやUIの実装、デジタル社会としてはこれほどまでに有益なものはない。特に一定の専門知識が必要で、コーディングやプログラミングがハードルとなっていた部分の壁が消えることだろう。それは医療や福祉、研究にも活用され、現在すでに多くの活用事例がある。その中で創作活動や文化だけが特別な空間となることは難しい。創作文化でも、画像と文章では、感じ取る「ゴースト」の存在から、忌避感が大きく変わる。画像だけ足踏みをしていたとしても、周りは生成AIで囲まれていたということも想定できる。

今後、生成AIの本質的課題を検討する上で重要なことは2つであると考える。1つ目は「生成AIの多様性」であり、2つ目は「AIデータガバナンスの徹底」である。生成AIの多様性とは、その課題の解決度合いを比較して、十分に解決できたAIと、全く解決できていないAIの間に幅を持たせる考え方である。解決度合いが高い生成AIは企業的にも創作的にも使いやすいであろうし、解決度合いの低い生成AIは個人の壁打ちなどに使えるかもしれない。ある程度解決した中等度のものであれば、基準次第であるが様々な研究に応用できるかもしれない。そのように、生成AIに「多様性」を持たせ、我々利用者が生成AIを選択する考え方である。現状の生成AIは、Big Techの資本力によって開発が進んでいるが、今後の技術開発により小規模なデータで開発できたり、開発コストが下がれば、複数の生成AIから利用者が選択し、場合に応じて使い分けることができるかもしれない。この点において、よりクリーンなAIは需要があることを発信することも重要であろう。また、この考え方であれば、一律にすべてを制限する必要はない。

2つ目のAIデータガバナンスは、AIガバナンスをデータの面からも注目する考え方である。AIガバナンスとは、AI開発から利用に関わる人々をステークホルダーと見なし、それぞれのステークホルダーのリスクを受容可能なレベルまで減らし、得られるメリットを最大化する考え方である。特に、著作物の権利者として、創作を行う人々は「データ提供者」として開発に関わるともいえる。AI開発者やAI利用者だけではなく、データ提供者を含めた、マルチステークホルダーを対象としたAIデータガバナンスという考え方はこれから必要になるかもしれない。(渡部, 2024)

生成AIは人類社会に多くの物を与え、そして新しい課題を顕在化させた。遠い未来では生成AIが「よき隣人」となっていることを願う。現段階における倫理的(ethical)、法的(legal)、社会的課題(social issue)を解決していけるような、責任ある研究イノベーション(Responsible research and innovation)をとして発展することを望む。

参考文献

・Boden M.A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms (London: Routledge, 2004).

・Boden M.A. Creativity and artificial intelligence, Artificial Intelligence, Volume 103, Issues 1–2, p.347-356, 1998

・Brand S. “KEEP DESIGNING” :HOW THE INFORMATION ECONOMY IS BEING CREATED AND SHAPED BY THE HACKER ETHIC. Whole Earth Review. Point. No.46 p.44-55, 1985

・Hirschman, Elizabeth C.. “Aesthetics, Ideologies and the Limits of the Marketing Concept.” Journal of Marketing 47 , p.45 - 55, 1983

・Kahveci Z.U., Attribution problem of generative AI: a view from US copyright law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 18, Issue 11, p.796–807, 2003 https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad076

・Kim. J. Barbour “Constructing Artistic Integrity: An Exploratory Study “, 2006

・Kusumi T. “Chapter 14: Human metacognition and the déjà vu phenomenon”. K.Fujita & S. Itakura (Eds.) 2006 Diversity of Cognition: Evolution, Development, Domestication, and Pathology. Kyoto University Press

・Mazzone, M. and Elgammal, A. Art, Creativity, and the Potential of Artificial Intelligence. Arts, 8, 26, 2019. https://doi.org/10.3390/arts8010026

・Rogers A, The attribution problem with generative AI, 2022, https://hackingsemantics.xyz/2022/attribution/

・She J. and Cetinic E. Understanding and Creating Art with AI: Review and Outlook, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications 18(2):1-22, 2022

・岡部大介. 日米のファンコミュニティにおける野火的なコンテンツ消費のエスノクラフィ. 電気通信普及財団 研究調査報告書 No.29, 2014

・河原優子. 二次創作文化の集団論的検討, 京都社会学年報, 第28号, p.127-148, 2020

・杉山昂平. レジャースタディーズにおけるシリアスレジャー研究の動向-日本での導入に向けて-, 余暇ツーリズム学会誌 6巻, p.73-82, 2019

・鈴木麻記. アマチュアとしての「漫画を描く大衆」2014: (https://media-journalism.org/blog/field-review/2014/07/08/5160/)

・谷村要. インターネットにおける『DiY文化』, 関西学院大学社会学部紀要, 第106号, p73-83, 2008

・西野真季.「チャイルド・アート」の美学:「実践としての芸術」試論, 哲學, No.135, p133-157, 2015

・渡部俊也. 「知財制度とガバナンス規範の境界 -AIによる学習を例として」, 東京大学未来ビジョン研究センター・東京大学大学院法学政治学研究科共催シンポジウム「AIの知財とガバナンスの論点」資料:https://ablp.j.u-tokyo.ac.jp/pdf//29Feb2024_S2_Watanabe.pdf

・デイヴ・ビーチ「アートとポスト資本主義」美術手帖2020年10月号

・今井翔太「生成AIで世界はこう変わる」SB新書, 2023

・河島茂生,久保田裕「改訂版 AI×クリエイティビティ 情報と生命とテクノロジーと」藝術学舎, 2023

・コクヨ野外学習センター編集「ファンダムエコノミー入門 BTSからクリエイターエコノミー、メタバースまで」プレジデント社, 2022

・徳井直生「創るためのAI 機会と創造性のはてしない物語」BNN, 2021

・牧和生「オタクと推しの経済学」カンゼン, 2023

・森功次 「アートの価値の意味を知るための基礎分析」 美術手帖2021年10月号