エルデンリングDLC探訪記 -古代メソポタミアと母の物語の考察-

【注意】本記事はエルデンリング本編およびDLCのネタバレを多量に含みます。全てクリアしてからの閲覧を推奨します。

はじめに

DLCをある程度進め、ラスボスも倒したので考察や感想などをまとめておきたい。多くの人の考察などを見ながら、思う所を文字にしておく。今回のDLC「Shadow of the erdtree」は本編の補完的要素が強いDLCだったので、世界観のより深い解釈に関わるだろう。

「エルデンリング」のあらすじ

そもそも本作エルデンリングは、神であるマリカの子ゴッドウィンが陰謀の夜に殺され、母マリカが世界のルールともいえる自らの「黄金律」を破壊するところから始まる。破壊されたエルデンリングは粉々になり、各地にルーンの破片が飛び散り、マリカの子どもたちがその破片をかけて争った。最終的に勝者のない破砕戦争であったが、マリカの子でもエルデンリングを修復できないという事実に、褪せ人と呼ばれる人々が選ばれる。主人公は褪せ人の一人であり、ある日狭間の地に降り立ち、正体不明の霊体の少女メリナの助けを得ながら、エルデンリングを修復する旅に出る。各地のボスとして君臨するマリカの子を倒し、各々のルーンを回収することで、エルデンリングを元のように修復し、世界のルールを取り戻すのが大筋なのだ。

しかし、実はゴッドウィンを殺した陰謀の夜はマリカの子の一人(正確にはラダゴンの子)魔女ラニの陰謀であることが発覚し、マリカやその子供たちの背景には「大いなる意志」と呼ばれる上位者が存在することが判明する。そして、ただの覇権争いであるかのように思われたマリカの子たちによる破砕戦争は、各々の目論見を張り巡らせた群像劇であり、それぞれが野心を胸に抱いていた。マリカの子供たち(デミゴッド)は、マリカと最初の王ゴッドフレイの子である「黄金のゴッドウィン」「忌み王モーゴット」「血の君主モーグ」遠縁にあたる「接ぎ木のゴドリック」、レナラとラダゴンの子である「星砕きの英雄、将軍ラダーン」「冒涜の君主ライカード」「魔女ラニ」、マリカとラダゴンの子である「無垢なる黄金、聖樹のミケラ」「ミケラの刃、欠け身のマレニア」が居る。のちにマリカとラダゴンは同一であると明かされ、全員がマリカの子である。魔女ラニは「大いなる意志」の伝達役「二本指」の支配から逃れるために自らの身体を殺した。しかし、神の子は簡単には殺せず、かつて封印された死のルーンの一部を盗み出し、行使することで自らの身体を殺す。そして、その計画の一環としてゴッドウィンは身体ではなく魂が殺され、黄金樹の麓に埋葬されたゴッドウィンは身体だけで生き続け、死の根を広げ、死に生きる者というアンデッドを呼び起こした。モーゴットとモーグは忌み角とよばれる角を持って生まれ、地下に幽閉されるものの、モーゴットは最後の王として黄金樹を守り、モーグは「姿なき真実の母」という外なる神とであい、血炎の力を得、血の王朝を築こうとする。ライカードはゲルミア火山に巣食う神喰らいの大蛇に自らを喰らわせて乗っ取ることですべてを喰らいつくそうとした。マレニアは生まれながらに「腐敗の神」の呪いを受けており、身体が腐り落ちる宿痾に苛まされていた。ミケラは永遠に幼いという呪いを受けながら、マレニアの宿痾を除こうと考えたが黄金律では不可能と思い至り、自らの律を新しく作るべく、黄金樹ではない聖樹を築き上げようとした。しかしながら、ミケラはその途中でモーグに攫われ、血の王朝を築くためのモーグの伴侶として幽閉されてしまう。マレニアは聖樹の最下層でミケラの帰りを待ちながら、褪せ人と対峙する。本編ではミケラ自身は登場せず、本DLCはそのミケラの足跡を中心とした物語となっている。

影の地とは

では、まず舞台となる「影の地」について。本DLCは、「神人眠りの繭」と呼ばれるモーグウィン王朝の大きな繭が入口となる。本編では「モーグがミケラを攫い、血の閨を共にした繭」とされる。モーグはミケラを伴侶として新たな王朝を築こうとしていたが、モーグが褪せ人に倒されることがDLCへのトリガーとなる。DLCを始めると繭の前にミケラの騎士レダが居り、「さあ、そこの枯れた腕に触れ、影の地に向かいたまえ」 「私も、じきに行く。かの地で、再び見えよう」と言われる。そこで、枯れた腕に触れると、影の地の墓地平原へ到達するのだ。DLCの時系列は過去でも未来でもなく、狭間の地と同じであると。

影の地に立つと、墓石が大量に存在する広い平原に出る。大きな影樹を遠くに見ることができ、空は薄暗く、ベールのようなものに覆われている。本地は本編の地図には存在せず、別マップで表示されるものの、様々な位置関係から「狭間の地の中央にある海の部分に存在するのではないか」と考えられている。墓地平原に立つ「鎮めの柱」の頂上の石碑にはこのように記載されている。

狭間の中心、あらゆる死が流れ着き、あらゆる死を鎮める。

The very center of the Lands Between. All manners of Death wash up here, only to be suppressed.

狭間の地(Lands Between)の中心であると記載されており、その点からも地図の真ん中に影の地があるのではないかと思われる。ただし、エルデンリングの世界自体が通常の地球のような構造ではなく、円環状構造や天地逆転など特殊な構造をしている可能性があり、考察は一筋縄ではいかない。一説に、狭間の地とは「生と死の狭間の地」なのではないかという考察がある。その中でも、この影の地は死に近い場所なのだろう。最初に到達する「墓地平原」といい「石棺の大穴」といい「カロの隠し墓地」といい、死者の流れ着く先という印象が強い。墓地平原の墓石は霊体化しているが(おかげでプレイ中に引っかからない)、霊墓石のアイテム説明欄では「古来より死の集まる場所では、古い墓石から霊となり、そして消えていく」と説明されている。また、石棺の大穴や青海岸では大きな船を観ることができるが、これは全て棺なのだろう。船を棺として利用する葬送法は「船葬」として実際に存在する。石棺上のアイテムが墓すずらんばかりなのは手向けの花と考えられる。石棺の大穴の底には穢れた死肉によってできた泥濘の騎士が居り、カロの隠し墓地には死儀礼の鳥が居る。メスメルのいる影の城にも舟形の棺のようなものが並んでいる場所がある。エニル・イリムの中にも死者を運ぶような船の置物が散見される。本編でもティビアの呼び船が各地に出現しているが、古来より死者は迷うものであり、先導が必要であるとされた(「ティビアの呼び声」説明文)。ちなみに、メスメルの城にある火葬船の意匠はティビアの船と同じである。影の地は狭間の地の各地から死が流れ着く場所であり、それは遥か古くから存続する理の一つなのだと感じる。

また、死後の扱いについても幾つかの注目点があるかもしれない。本編における最上級の葬送は「還樹」であり、いわば樹木葬である。狭間の地の壺人は誉ある戦士になるために死肉を詰め、小黄金樹周辺にも壺は多く見られる。その他、石棺が路上に並べられていたりする。死の魔術の説明文は、かつての死の形を示している。魔術「爆ぜる霊炎」には「まだ黄金樹無き頃、死は霊炎に焼かれた」とあり、泥濘の騎士の追憶で交換できる魔術「泥濘の渦」には「古い時代、死は霊炎に焼かれた。穢れた死肉、そのなれの果てであろうとも。かつて、死は等しくあったのだろう」と記載されている。つまり、霊炎に焼かれる死は「火葬」である。武器「ヘルフェンの尖塔」には「霊界において死者の道標となる灯火の樹。ヘルフェンの黒い尖塔を模した大剣。その灯火は祝福に似て、英霊だけが、それを見ることができるという」と記載されている。この世界には「霊界」なるものがあり、そこでは灯火の樹が道標となる。また、ヘルフェンの尖塔の戦技「滅びの霊炎」には「とても冷たい」と記載されており、霊炎の攻撃は凍傷のダメージを持つ。それは、死儀礼の鳥も泥濘の騎士も同様である。冷たい火で等しく死者を焼くような世界、霊界が確かに存在するようであるが、それは黄金樹の前の時代であるようだ。泥濘の騎士の追憶には「泥濘は、穢れた死肉の成れの果てであり、トリーナの蜜により、永遠の安眠を得た」と記載がある。本来は霊炎で焼かれるはずであったが、黄金樹の時代以後、焼かれることが無くなり、石棺から漏れ出た泥濘は大穴の底に淀んでいたのかもしれない。

そして、影の地の最初に到達するのは墓地平原であるが、本編で最初に到達する場所も「漂着墓地」である。王を待つ礼拝堂で接ぎ木の貴公子に敗れ死亡した後、漂着墓地にたどり着き、そこから冒険が始まる。墓地が出発点になるということは、やはり褪せ人は一度死んでおり、次の生または永遠の死に到達するまでを、狭間の地で活動しているのだろう。様々な世界で死亡し、その後狭間の地へたどり着き、次の生へと流れていく。本編トレーラーのフィアやギデオンや糞喰らいなどの褪せ人が流れるシーンは彼らの死亡時のムービーである。このムービーでは「褪せ人よ、未だ死に切れぬ、死者たちよ」とナレーションが入る。エルデンリングの世界は死後の世界、北欧神話で言うヴァルハラに招かれた状態なのかもしれない。ワルキューレのごとき指の巫女、主神マリカが掲げる律。その本来の目的は、外なる神たちのラグナロクだったのだろうか。

角人について

さて、影の地の地域住民はどうやら角人が主のようである。塔の街ベルラートは角人の街であり、象徴的な螺旋の意匠が散見される。角人は角の生えた人々であり、彼らは角を「混じり角」と呼び、その角を神聖視した。タリスマン「頑健の角飾り+2」の説明文では「角人たちが祭祀に用いる装身具(…)角人たちにとって、角は神聖であり、だからこそ、彼らは選ばれた民である。新たな芽生えを繰り返した、混じり角は特に霊長を示す徴とされている」と記載されている。角を神聖視する人々といえば「祖霊の民」を思い浮かべる。実際、頑健の角飾り(0/+1)のある場所の周囲には祖霊の民が居る。「頑健の角飾り(0/+1)」の説明文では「祖霊の民の装身具(…)それは、芽生えかけの角であるという。長く生きた獣は、角に新たな芽生えを迎え、それを永遠に繰り返し、いつか祖霊になるのだと」と記載されている。この通りであれば、角の芽生えを繰り返した結果、それは霊長に近づいていき、結果として角人へ至ったと考えているのかもしれない。それはまるで螺旋のように。祖霊の民は遺灰の説明文によれば、文明と金属否定する角の民とされ、確かにシーフラ河やウルド王朝遺跡を観ると原始的な生活をしていることがうかがい知れる。しかし、塔の街を見ればかなり文明的であり、文明と金属は否定されていない。祖霊の民と角人は関わりはあるものの、遠い祖先なのかもしれない。角飾り系のタリスマンは、パワーアップするごとに角が増え、最終段階で坩堝の忌み角のような様相を呈する。これが芽吹きを繰り返した結果だと考えれば、祖霊は純粋な、本来の動物などがもつ角を持ち、その芽吹きを繰り返した末に坩堝の諸相が生まれることとなる。

また祖霊の民の遺灰には霊術に通じていると説明されている。実は本DLCでは精霊という表現がいくつか存在する。考古学者の製法書には「ラウフの古遺跡を調査した角人の学者たちの製法書。失われた精霊の技が記されている」と記載されている。ラウフの巣穴には「石の中央には小さな巣穴があり、そこに精霊を宿らせ、呪具とする」と説明がある。火霊石はラウフの巣穴と用いて作成するが「火霊は、精霊の一種であり、その中でも激しい性質を持つという」と説明され、精霊にも複数の種類が居るようである。祖霊の民が崇拝する祖霊信仰の対象は祖霊であるが、「祖霊の王」の追憶には「祖霊とは、黄金樹の外にある神秘である。死から芽吹く命、生から芽吹く命。そうした、生命のあり様である」と記載されており、生命が生きて、そして死ぬことによる古くから存在する循環に近いシステムであると考えられる。角人が、角の芽生えを重要視していたこと、祖霊のシステムが黄金樹外のシステムであることを考えると、影の地に息づくこの考え方は、黄金樹が成立する以前の狭間の地の古い信仰の形なのだろう。

坩堝と巨人

そして、角といえば坩堝(るつぼ)である。本編では黄金律成立以降、角は忌み角として忌み嫌われていた。アイテム「忌み水子」は「呪われて生まれた赤子の像」と記載されており、忌み子を処理する忌み潰しも各地に存在する。マリカとゴッドフレイの子であるモーゴットおよびモーグも忌み角を持ち、幽囚として捉えられていた過去を持つ。しかし、坩堝の騎士にあるように、かつて原初の黄金樹の時代に坩堝は神聖視されていた。坩堝の騎士の装備曰く「最初の王ゴッドフレイに使えた古い騎士たち。その姿、そして力は、のちに秩序無きものとして蔑まれた」とされる。オルドビスの大剣やシルリアの樹槍の説明文には「黄金樹の原初は生命に近しく(…)古い聖性を宿している」とある。その黄金は赤みを帯びていたとされ、坩堝の騎士の赤銅の鎧はその様を表している。また、古い黄金樹の祈祷である坩堝の諸相には「黄金樹の原初たる生命の力(…)かつて、生命は混じり合っていた」と説明があり、古い黄金樹の坩堝は忌むべき対象ではなかった。また、坩堝の騎士は16人いるとされるが、オルドビス、シルリアなどの名前の通り、オルドビス紀やシルル紀などの地質時代を表していると考えられている。まさに生命の歴史であり、生命の進化の坩堝といえよう。(カンブリアとかも居るのだろう)

DLCのアイテム「獣の角」には「影の地の獣には坩堝の影響が色濃く、種によらず、角の生えた個体が見られる」と説明がある。本編の「角の芽」は「本来、映える筈のない獣に芽生える角。それは坩堝の名残であるという」というマイルドな記載であり、影の地がより坩堝に近いことが示唆される。そう考えると、馬のはずなのに角のあるトレントは、坩堝の影響を受けているということなのだろうか。また、黄金カバを倒すと手に入る「坩堝の諸相・針」の説明文では「古い時代、影に隠される前のこの地には、坩堝の生命が確かに息衝いていた。古遺跡で、その痕跡を見出せるという」と記載がある。影になる前、古き狭間の地において、坩堝の生命が基本であったと思われる。それは古き黄金樹につながっていくのだろうか。

そして、ラウフの古遺跡には坩堝の騎士デボニアがいる。デボニアの槌兜の説明において「坩堝の騎士の最古参(…)デボニアは、坩堝の起源を追い求め、一人黄金樹を旅立ったという」と記載されている。デボニアは坩堝の起源を探し、ラウフの古遺跡にたどり着いたのだ。そして、ラウフの古遺跡には「全ての坩堝のタリスマン」が存在する。「坩堝の諸相、そのすべては混ざった巨大な塊(…)かつて、巨人の身体に生したものとされ、塔の神話では坩堝の母とも呼ばれている」とされる。ここで巨人が登場する。坩堝とは巨人に生まれたものであり、生命の諸相の根源となったのだ。さて、そんな巨人がいたかと思い返すが、よく考えると種の保管庫に吊られている巨人が居る。まさにメインルートとして皆が通るあの巨人こそが「坩堝の角を呈した巨人」なのである。

原初の黄金樹の宿す坩堝の聖性はいつ忌むべきものとなったのか。その切掛けは名言されていない。古き黄金樹が、いつ今のような赤味のない黄金樹になったのか、それは不明であるが、坩堝が巨人に由来するという以上、巨人の呪いが関係しているかもしれない。ラダゴンはその赤髪が巨人の呪いであると絶望したようだが、坩堝もまた巨人の呪いであったのか。赤い色は生命の色であるとすれば、赤髪も坩堝の赤味も同様の由来かもしれない。神と巨人の争いは、古い神話に多く見られる。ギリシャ神話におけるギガントマキアは巨人族ギガースとオリュンポスの神々が争い、北欧神話のラグナロクでは神族と巨人族が争うこととなる。エルデンリングの神話はいくつかの現存する神話を背景にしている可能性もあり、巨人戦争は重要な位置づけになると思われる。多くの神話において、巨人は自然の力を体現したものとされる。如何に自然を組み伏せるのか、というテーマが背景にあるようだ。生死の循環を元にした古き生命のシステムは自然そのものともいえる。

また、本DLCではマヌス・メテルの教会で大司祭ユミル(Ymir)が登場するが、北欧神話の始まりの巨人はユミル(Ymir)であり、ユミルは氷の雫から生命を授かったとされる。雫の生命と言えば、写し身の雫など永遠の都の技術に近しく、また黄金樹の雫は琥珀として生命の原始的な力を宿す(緋琥珀のメダリオンの説明文など)。大司祭ユミルは指の母になろうとしたため、坩堝とは直接関係なく、偶然の一致だとは思うが、面白い符合である。(「坩堝の諸相:指」があれば別だが…)

マリカの故郷

影の地の空はベールによって覆われている。このベールのような空は、何者かによって意図的に隠されているようである。そして、それは恐らくマリカによってであろう。そもそも、この影の地はマリカの故郷であり、神となった場所である。しかし、マリカが生活していた当初は「影の地」と呼ばれていなかったと考える。DLCのトレーラーのミケラの言に拠れば「はじまりは、誘惑と裏切りだった。黄金はそうして生まれ、また、影も生まれた」とされる。であれば、黄金が生まれる前、マリカが神になる前に影はなく、影の地ではなかったのだろう。純粋に狭間の地の中心地域であったかもしれない。まばゆい黄金の光が、影を生んだのだ。

影を仰ぐ露台の近くの隠された地には「巫子の村(Shaman Village)」がある。巫子の村へ行くには、ガイウスを倒す必要はなく、その横にあるマリカ像のある部屋から、ジェスチャー「母よ」を捧げることで隠し通路が開く。部屋には「慈悲よ。攫われた巫女たちに」と公式メッセージがある。ジェスチャー「母よ」は跪き、頭を下げ、両手を前に広げる。ボ二村の奥にある像の前で拾うことができる。

巫子の村には、祈祷「小黄金樹」とタリスマン「黄金の編み髪」がある。むしろ、それしかない。小黄金樹は「女王マリカの秘めたる祈祷。優しいだけの律なき黄金(…)マリカは故郷の村を黄金で包んだ。癒すべき何物も、いないと知っていても」と説明されている。メリナがモーゴット戦で展開していた範囲回復祈祷の更に小さいものである。実際に背丈より少し大きい程度の黄金樹が生えており、小さな小さな黄金である。付近にはツリーガードが居るが、彼が何を守ろうとしていたかは明白であろう。

また「黄金の編み髪」の説明文には「切り落とされた黄金の編み髪。女王マリカの大母への供物(…)彼女が何を祈り、願い、告解したのか、知る者は誰もいない。ただその後にマリカが故郷に戻ることはなかった」とされる。この大母は英語の表記では「the Grandmother」とされているが、”her grandmother”ではなく、彼女の祖先という意味もあるかもしれない。これらの記載から、巫子の村がマリカの故郷であることは確定しており、神になる前からマリカは黄金の祈祷を使えたのだと思われる。律なき黄金と記載がある以上、黄金樹→黄金律の順であろう。そして、祈祷「小黄金樹」を発動したときの紋章は坩堝の諸相などと同じ古い黄金樹の祈祷の紋章となる。坩堝の時代とマリカの最初の黄金は時系列的にも確かに一致する。

また、巫子の村は花で彩られ、エルデンリングに似つかわしくない平和な村である。そしてDLCで追加されたアイテムに「祝祭脂」がある。説明欄には「祝祭の祈祷を付与し、攻撃命中時に僅かなルーンを得る(…)可憐な祝祭は、古い習俗であり、黄金樹はそれを黙認していた」と記載があり、この祝祭はマリカの故郷に由来していると考えられる。そして本編における風車村ドミヌラで得られる祝祭関連の武器はルーンを得る能力があり、本編のドミヌラは皮を剥ぐなどの行為を行い、極めて血なまぐさいものの、そのルーツにつながりがあるのだろう。

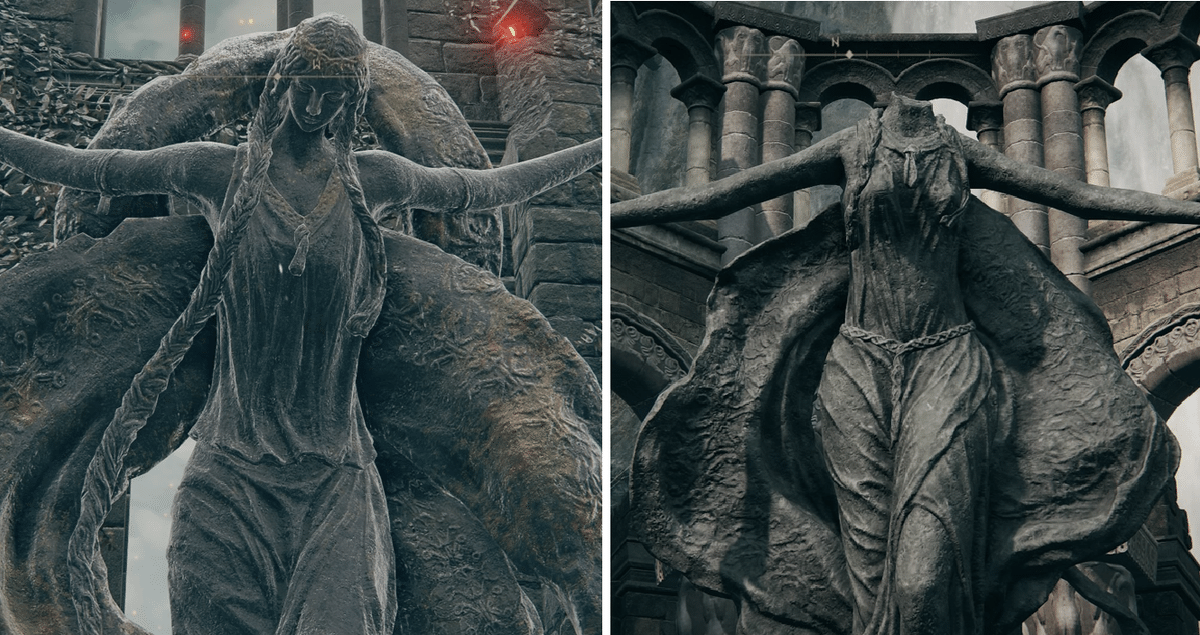

影の地には複数の教会があり、マリカ像らしきものがある。しかし、よく見ると細かい意匠が異なる。狭間の地のマリカ像は2本の三つ編みの片方が切られており、今回の巫子の村におけるエピソードを表しているようだ。しかし影の地の像はどうだろう。まず髪の長さが違う。腰の鎖など服の装飾も違えば、腕の角度も違うし、足の露出も違う。腕輪も存在しない。つまり、影の地のマリカ像らしき像は狭間の地とは異なり、これは別人である可能性を示唆する。当然今のマリカ像になる前の若い姿である可能性は否定できないが、意図的に似せているようにも思われる。果たしてこの像は誰なのだろうか。

マリカと角人

そして本作DLCにおいて最も重要なのが、マリカと角人との関係性である。DLCの角人は皆が一様にマリカへの憎悪を口にする。NPC角人は「黄金樹は敵だ。マリカは我らを裏切り、火をかけた」と言う。塔の街ベルラートにいる角人の老婆は「我らの地に火をかけ、塔を影に隠し、全てを奪い、壊してなお、醜悪を誇り足りぬか」「この地は古から我らのものぞ」と声を荒げる。レダはこの粛清に関して「かつて、マリカ様はメスメル卿に命じ、塔の一族を粛清した。火をかけ、焼き払った」と言っている。しかし、その後の会話で「だが、いつだって、人は人を虐げるものだ。塔の一族も、何も変わらない。奴らもまた、無辜なる善などではない。ただ、敗者となったにすぎぬ」と付けくわえる。メスメルは塔の民である角人たちを火で粛清し、それはマリカの命令であったとされるが、その始まりは、角人からマリカたちへの仕打ちであったのだろう。角人がマリカの一族を虐げ、その結果として、今度はマリカ側に粛清され、結果的に角人が敗者となったのだ。

その全ての答えは「ボニ村」にあるともいえる。ボ二村は壺が多くあるが、ここの壺は罪人を詰める壺であり、解体包丁をふるう大壺師が走り回っている。ここで手に入るボニの解体包丁の説明には「ボ二村の大壺師たちの得物。牢獄に納める大壺を作るために人体を切り分ける大包丁」とある。また、大壺の中身であるアイテム中身肉の説明には「大壺を満たす肉の切れ端。ピクピクと蠢く薄紅色のそれには怨霊がこびりついている(…)善き人になるために切り刻まれ、大壺に詰められた罪人どものなれの果てである」と記載されている。そしてボ二村の亡霊はこう言う「さあ、おとなしく壺に入りなさい。そして善き人になりなさい。お前たちは、巫子なのだから」。更に、武器「歯の鞭」にはこう記載されている「醜い歯を不揃いに並べ、埋め込んだ鞭。汚れた歯は、あらゆる雑菌に塗れており、その歯傷には猛毒が蓄積する。やがて、傷はじゅくじゅくと膿み爛れ、巫子たちは、他の肉とよく馴染んだという」と。ストーリートレーラーのマリカの右手には歯の鞭の痕があるのではないかという考察もある。NPC角人の頭部装備「毛蟲の仮面」には「ボ二村の大壺師たちの呪具。それは彼らが神事にいそしむとき、あらゆる邪念を寄せ付けぬ。穢れ、迷い、誘惑。それら全てを」と記載されている。また大壺師の製法書には「故郷ボニ村の、陰惨な生業に膿んだ男は、大壺にあらゆるものを詰め込んだ」とある。つまり、角人は神事信仰の一環として、罪人を切り刻み、痛めつけた巫子とともに壺に入れ、善き人にしようとしていたのである。そして、「慈悲よ。攫われた巫子たちに」というメッセージがあるように、巫子は村から攫われてきた子らであり、マリカはその村の出身であった。ここでいう「罪人」が誰を示しているのかは明言されていない。牢獄の霊体の発現からは「純粋に罪を犯したもの」かもしれないが、場合によっては、塔の民に一方的に「罪人」認定された者も居たかもしれない。それは忌み角とは逆に「角なし」という可能性もある。メスメルの影の城の地下では、壺に入れられた巫子の治療を行っていたとおぼしき部屋がある。メスメル軍は角人を粛清し、虐げられた巫子を救済しようとしていたようだ。

マリカは巫子の村出身であるが、そもそもマリカは稀人であるとされ、黒き刃も稀人とされる。黒き刃は永遠の都の末裔であり(ロジェールの会話)、永遠の都にいるノクス剣士や夜巫女も稀人と考えられる(夜人の存在も絡むかもしれない)。そもそも稀人は最初のキャラメイクの説明文において「異界の民の末裔とされる稀人の外見。皆長命であるが、産まれる者はごく少ない。稀人はかつて狭間の外からやってきた女王マリカの同族であるという」とされている。この説明だと、巫子の村にいるは稀人であり、そもそも狭間の外から来た人々ということになる。狭間の地は古来、角人の土地であるとすると、巫子は外来の人ということになる。また稀人は女性ばかりであるようだが、どのように子孫が繋がっていったのかは謎である。一説には角人との交わりがあったのではないか、いわゆる忌み子は隔世遺伝ではないかという話もある。そもそも長命であることから、エルフのような繁殖をあまり行わない種族の可能性もある。マリカはラダゴンと子をなしており、いわば単為生殖しているので、稀人も単為生殖できる可能性は否定できない。

エニル・イリムと神の門

最終ダンジョンであるエニル・イリム(Enir-ilim)は名前からして聞きなれない。ラウフの古遺跡にある封印の樹をメスメルの種火で焼くと影の塔は神の塔となり、ここに飛ばされる。アンスバッハのセリフを辿ると影の塔と神の門について言及がある。「ミケラ様は、あの地で神になろうとしている。あの影の塔には、神の門があるのです。そして、かつて一人の神が、そこで産まれたのです。厳重に秘匿されてはいますが…おそらくは、我々が良く知る神が」と。これはかつて、マリカがこの神の門で神になったことを指す。そしてトレーラームービーの最初につながるのだろう。多くの遺体の山の隙間で何かを掲げるマリカの映像へと。

「Enir-ilim」という単語は、神の門という単語から連想すると「Bab-ilim」を参照にしていると考えられる。「Bab-ilim」はアッカド語/シュメール語における「神の門 (bab(“gate”)) + ilim(“of god”))」でありバビロンの由来ともいわれる。そして「enir」はシュメール語で「brightness/house of brightness」と訳され、「Enir-ilim」は「神の輝き」を意味するのかもしれない。また、バビロンはバベルにも通じ、神の塔はバベルの塔にも通じる。「螺旋樹の聖印」の説明文に「神の届かんとする白き塔の偉容」とあるように、やはり神へと至るバベルの塔がモチーフだろう。であれば、神の怒りを買って崩壊した過去を持つかもしれない。そして、メソポタミアに存在した「ジッグラト/ジグラート(ziggurat)」は「聖塔」とも呼ばれ、シュメール語ではエ・ウ・ニル(E-u-nir)という。ジグラートは神殿として機能し、神を頂く人工の山である。このジグラートはバベルの塔のモチーフともいわれ、塔の街ベルラート(Belurat)とも語感が近い。エニル・イリムのエニルはエ・ウ・ニルから来ている可能性もある。エニル・イリムは全体的に影の地よりも明るく、雰囲気も少し古い神性を感じる建造である。中には座禅像のようなものや、燭台や香炉があり、オリエント的な宗教観を感じる。円刃をふるう呪剣士は修験者であり、霊灰のある像は角人の即身仏とも考えられる。

敵は主に角人であり、責問官と神官、角の戦士と神鳥戦士が主に登場する。責問官の遺灰によると、責問官は責問を行う老婆だとされているが、いったい何を責問しているのだろうか。ミドラーに刺さっている「劫罰の大剣」は責問官の得物であり、最高の劫罰に使われるとされる。ミドラーの館の霊体は同族にも関わらず責問されていたことを嘆いていた。しかしミドラーは角人の諸相は無いように思われ、館の別の角人に対してだろうか。彼の受領した狂い火は、「迸る狂い火」の説明文にあるように「狂い火は、霊すらを焼き溶かし、永遠であるはずのそれを消し去るという。角人が狂い火を忌避する所以である」とされる。つまり、角人にとっての禁忌をおかしたものを責問するのが責問官であり、異端狩りを司る神官の一種のようなものなのだろう。そして、彼らが振るう螺旋の祈祷はルーンの弧のような黄金である。しかしその本流は坩堝であり、祈祷「スピラ」によれば「螺旋とは坩堝の整流であり、いつか神へと至る柱なのだ」とされる。古老のイオリの武器「逆棘の杖槍」によれば黄金の逆棘は責問の象徴であり、劫罰の大剣の戦技「黄金の磔」によれば「敵を貫くさまは、どこか黄金の律に似ている」と表現される。もしかしたら、エルデンリングの形は、この黄金の逆棘が起源なのかもしれない。ラダゴンやマリカがその内にエルデンリングを宿す最後のシーンは確かに罰を受けるミドラーにも近しい。エルデンリングは罰なのか。

(出典:ELDEN RING SHADOW OFTHE ERDTREE ゲームプレイトレーラー)

神獣頭の角の戦士や神鳥戦士は強靭も強く手数も多いため非常に手ごわい。彼らはかなりの強敵であるが、その身に神を下した戦士である。角の戦士の遺灰には「神降ろしにより、人ならぬ膂力を得、大曲剣を振るい、それに角を降ろす」と記載がある。また、角の戦士の大曲剣には「その刀身には混じり角が象られ、角降ろしの触媒ともなる」と説明がある。「角降ろし」は同名の戦技があり、「刀身に混じり角を降ろす戦技。そのまま武器を地面に刺し、突き上げる角の棘を生成する」技である。大曲剣の戦技「角降ろし・嵐」では、降ろした角に嵐を呼ぶことができる。また、神鳥の戦士オルニスの遺灰では「角の戦士の始祖たる、神鳥の戦士の霊体。神降ろしにより、翼と羽を得た金色の戦士」と説明される。神鳥の戦士の装備には「金色の神鳥は冷酷で人に馴染まぬとされ、それを降ろす者はごく少なかったという」と記載されている。また角の戦士の装備には「神降ろしにより、筋力が高められるが、黄金樹の祝福はそれを好まず、雫の聖杯瓶の回復量が減少する」と記載がある。角人の神降ろしの力は、黄金樹とは別種の力であるようだ。角人の角は坩堝の流れを汲み、それは原初の黄金樹につながるはずである。しかし、「黄金樹の祝福」が好まないということは、原初の黄金樹と今の黄金樹が別物であるという証左であるかもしれない。坩堝に由来する角が忌み角として厭われていることからも「黄金樹」という名前は同じでも、原初と今ではかなり性格が違う。

神降ろしで降りてくる神とはいったい何なのだろうか。神鳥はその気難しい性格まで言及されている。他に角のある獅子もおり、神獣獅子舞としてボスとなる。本編で見かける老獅子(砦などにいる前脚に武器をつけた白い鬣の大きな黒い獅子)は坩堝の角を持っており、獅子舞に似ているが神性は薄そうである。重要なのは、神降ろしで言及される「神」はいずれも獣であり「神獣」なのである。タリスマン「荒れ狂う神獣」の説明文では「神獣は天の使いとされる。その怒りは、空の乱れでもあり、嵐とは、その最たるものである」という。神獣の力を降ろした戦士は、雷、嵐、氷の力を使えるが、それらは全て天候の力なのである。そして、確認できる神獣は「獅子」と「猛禽」であるが、これらの特徴はさながらグリフィンのようでもある。

しかし、エニル・イリムの装飾や雰囲気が古代メソポタミアの影響を受けていると考えれば、アンズー(Anzu, Zu)やムシュフシュ(Mushuhushu)と呼ばれる怪物のようである。アンズーは獅子の頭を持つ巨大な鳥であり、嵐や雷を巻き起こす。ムシュフシュはバビロンの龍ともよばれる蛇の獣であり、蛇の頭+獅子の前脚+鷲の後脚+蠍の尾を持ち、初期は獅子頭であったという。エニル・イリムにはそこかしこに獅子の像がある。多くは角が生えているが、古代ペルシャの装飾の中に、翼をもち、角の生えたライオンというグリフィンの意匠が存在する。まさに角人のような巻き角が描かれており、坩堝の諸相のようにも見える。また、グリフィンは黄金を守り、黄金を求める人間を切り裂くともいわれる。

By Yann. This image was originally posted to Flickr by Following Hadrian (2013). CC-by-sa-2.0.

そして、メソポタミアの神話において、神々は角をつけて表現された。古代メソポタミアに関する文献によると「メソポタミアの神は、初めから人間の姿で表されたが、通常の人間と区別するために、神の頭部には神格を表す角冠(つのかん)が付された。角冠は牛の角をかたどったものであり、角が一対だけ頭部に付されていることもあれば、向かい合う一対の角が何層にも重なって頭部に載せられることもある」と説明されている(渡辺千香子『動物が象徴する古代メソポタミアの精神世界』関学西洋史論集第39号, p.41-47)。本文献ではライオン・グリフィン、アンズーについても言及し、これらの神獣は随従する神の嵐や雷の神格を強調しているとする。これらのことから、角人たちが降ろす神は自然の力を宿した神獣であり、その神を降ろす際に重要な角、その角の神聖というものを感じることができる。神は角に宿り、その角を持つ角人は選ばれた人種なのだ。「角人たちにとって、角は神聖であり、だからこそ、彼らは選ばれた民である」(頑健の角飾り+2説明文)

そして、エニル・イリムで特筆すべきはその樹木であろう。敵が多いため駆け抜けてしまうことが多く、気づきにくい。黄金樹の若木のような、淡い色をした樹木が主に植えられているが、よく見ると幹に女性の身体を持つ。想像以上にびっしりと女性の身体が存在しており、樹の贄にされたのではないかと考えられる。何らかの人体を贄にして育つ植物といえば、黄金樹であり、小黄金樹である。黄金樹は地下墓の遺体を吸収し、小黄金樹は周りに多くの壺があり、壺は死肉を集めて出来ている。ということは、エニル・イリムにある人を取り込んだ樹は、ボ二村のような壺を栄養にしている可能性がある。人型が殆ど女性であり、角が見られないということは、これは巫子なのではないだろうか。巫子は罪人と共に壺に入れられるだけではなく、神の塔において樹の栄養として贄となっていた可能性がある。しかし、これらの樹が果たして何の樹かは不明であり、黄金樹らしさも強くはなく螺旋樹の様相も持ち合わせない。ただ、ここに生えている植木が、鉢植えの樹に至るまで、殆ど女性の身体が埋め込まれた樹であることは事実である。

古代メソポタミアには紀元前4世紀ごろから「生命の樹」という概念があったとされる。聖樹崇拝の一形式とされ、中央にナツメヤシを描き、左右に動物や人、神を配置する図柄もある(モーグウィンなど地下遺跡の石塔の図柄も一考の余地あり)。メソポタミア文明の地域として黄金樹のような大樹が育つことは考えにくいが、この概念はのちの聖書におけるエデン(楽園)の2本の樹木の一つとして発展し、一説では多くの神話でみられる聖樹の起源となったのではないかともいわれるようだ。生命の樹はセフィロトとしてカバラの概念にも存在し、セフィロトを中心とするエルデンリングの考察も散見される。黄金樹ひいては聖樹信仰の起源が、ここ影の地、塔の民の文化に端を発していても不思議ではない。また、本編の黄金樹の周りには人と樹が一体化したような守人も居る。守人は「黄金樹との古い契約により、死してなお滅びぬ、永遠の守人になった」と説明されている(守人の装備説明文)。影の地にある黄金樹は原初の黄金樹であり、古い黄金樹である。守人の由来もここにあるのだろうか。ただし、「守人の剣槍」の刀身部分には光を放つ螺旋の紋様がある。螺旋樹なのだろうか?

ミケラと約束の王

本編でモーグに攫われたとされたミケラは、本DLCでその真意を詳らかにする。ミケラはマレニアとともにマリカとラダゴンの子であり、神人であった。しかしながらマレニアが腐敗の宿痾を宿したように、ミケラは永遠に幼いという呪いを受けていた。腐敗も永遠な幼さも、いずれも「停滞」という言葉に端を欲する宿痾である。黄金律の永遠性、それゆえの不完全性に生まれたものなのだろう。また、ミケラはマレニアをして恐ろしい神と表現されており、魅惑の神である。「誘惑の枝」の説明文では「ミケラはあらゆるものから愛された。愛するを強いることができた」と記載され、「魅了の枝」では「ミケラは互いに殺し合う者たちですら、その手を取り合う同士とする」と説明される。実際、ミケラの後を追う針の騎士レダを始めとしたNPCは皆ミケラに魅了されており、ミケラの大ルーンが壊れた後は魅了が解け、各々が自由に行動するようになる。ただし、レダだけは最初からミケラの騎士であり、いささか粛清癖が強い。

DLCの到達条件がラダーンとモーグを撃破することであったが、DLC内ではその理由が明かされる。ストーリー中では、アンスバッハがミケラの目論見に気づく。モーグの遺体が何者かに連れ去られていたことに不信感を抱いた彼は、影の城にあった秘儀の巻物を読み、「神の帰還は王により導かれ、王の魂には、依り代が求められる」という文言によって答えに至る。何者かがモーグの身体を依り代にして、誰かを復活させようとしている、と。また同時にフレイヤはラダーンがかつて交わしたとされるミケラとの約束を探し始める。そしてその約束こそが、ロンチトレーラーの最後のミケラのセリフであったのだ。「Promise me. You‘ll be my consort (お願いです。私の王(consort=配偶者)になってください)」というミケラのセリフはラダーンに向けた物であった。ラスボスである約束の王ラダーンを撃破した後の「思い出に触れる」というムービーでは「兄様、私は必ず、神になります。ですから、私たちが約束を守れたら、私の王になってください。世界を優しくしたいのです」とミケラが呟く。ミケラの約束とは「ミケラが神になったら、ラダーンがミケラの王になる」ということであったのだろう。しかし、ラダーンは一切言葉を発さないため、一切真意が分からない。ミケラの戯言と一蹴していた可能性もある。フレイヤが約束について知っていたのもミケラが一方的に「約束をした」と話していたからである。本編および本DLCを通してラダーンは自我を持って会話することが無く、思惑は実はよく分からないのだ。

ミケラの足跡は以下の通りであると想像される。まず、ミケラはマレニアの腐敗の宿痾を黄金律では克服できないと思い、新たな神となり新たな律を作ろうとする。そして、ある幼き日にラダーンに会い、脆弱な自分たちにない、強さと優しさに触れ、ミケラは私の王になってほしいと純粋に願った(神と王の追憶説明文)。そして、弱きものも救われるような優しい世界を創るためにミケラの聖樹を作ることを計画する。ミケラの聖樹は、虐げられてきた者たちをも救う律の根幹であり、しろがね人であるアルバス老は「我ら、しろがね人には、約束の地があるのじゃ」とミケラの聖樹を「約束の地」と呼んでいた。ミケラとしろがね人たちの「約束」なのだろう。エルデンリングの世界では、神と王の対が必要であり、ミケラは神になろうとし、王としてラダーンを迎える準備を進める。ミケラはラダーンを魅了したのかしなかったのかは、名言されていない。もしかしたら魅了を使わずに王に迎えようとしたのかもしれない。一説ではラダーンに魅了が効かなかったという話もあるがゲーム内にそのような表現は見当たらない。祈祷「ミケラの光」にある「ミケラは、全てを受け容れ、抱こうと望み、だがひとつだけ、そうできぬものを知っていた。絶対の神も、その王も、決して並び立つことはない」という文言は、ミケラはラダーンを抱けず、ラダーンもミケラを受け容れられなかった、と捉えられるかもしれない。一方で、神と王が同格ではないということ、神と王のペアは2つ以上存在できない(マリカ+褪せ人 vs ラニ+褪せ人 vs ミケラ+ラダーン)ということなのかもしれない。しかし結果的に、ラダーンはすんなりとは王にならなかったようだ。そして、実力行使に出る。ミケラの刃であるマレニアはラダーンと戦闘状態になり、表向きは破砕戦争となっているが、マレニアはラダーンの耳元でこう囁く「ミケラが待っている。約束の王を」と。マレニアが説得できず、最終的に腐敗の花を咲かせたのかどうかまでは不明だが、ラダーンは慟哭砂丘で腐敗に苦しむこととなった。

一方、ミケラは聖樹に宿ろうとしたが、その途中で切開されミケラはモーグに連れていかれる(ギデオンの台詞)。ラダーンの腐敗とモーグの誘拐の時系列が不明であるが、誘拐自体が最初からミケラの計画だった可能性がある。ラダーンを五体満足に王に迎えられないため、もしくは態と身体を壊すことで魅了できるようにしたいと考えたならば、ラダーンの魂のみを活用し、身体は別で用意する計画である。その対象として、モーグが選ばれたと考えれば、モーグを魅了し、誘拐させることで、最終的にモーグが討ち倒された後に身体を活用することができる。聖樹だけでは律の構築や神への成就は難しいと考えたミケラは、ラダーンの魂とモーグの身体を利用し、かつてマリカが神になった土地で、同様に神になろうと計画したのだ。モーグが選ばれた理由の一つには、忌み角の存在があるかもしれない。約束の王ラダーンの手元には忌み角がはっきりと見て取れる。角人、坩堝の力を有したモーグは魂の容れ物、依り代として重要であったかもしれない。ラダーンの感情を無視したこの計画は、心証の良いものではないが、ミケラは自他の犠牲の元に律を構築するつもりだったのだろう。また影の地の各地でミケラは全てを棄てている、黄金の身体も、マリカの使命も、愛も、迷いも、恐れも、何もかも。そう考えると、ラダーンの魂やモーグの身体を利用することに、実は良心の呵責があったのかもしれない。我々が出会うミケラは、全てを棄てた後のミケラであり、「神様マシーン」のようなものである。彼の半身トリーナが「ミケラを殺してほしい」と言っていたことからも、計画自体に葛藤があったことが伺える。

この計画には一つ、重要な登場人物が必要になる。それは褪せ人である。ラダーンを討ち倒して魂を開放し、モーグを討ち倒して身体を回収しなければならない。そして、それが起きないと計画が全く遂行できないのだ。ミケラは、褪せ人に「ラダーンとモーグを討ち倒すこと」を望んでいたはずである。さて、そこで褪せ人の冒険に欠かせないものを振り返ると、ミケラと縁のあるものが2つある。それが「トレント」と「遺灰」である。トレントはもともとミケラの霊馬であり、コンセプトアートでミケラはトレントに乗り、トレントを呼ぶ指笛は「柔らかな金の指輪」である(一説にはトレントに乗っているのはマリカではないかという指摘もある)。また遺灰は「霊喚びの鈴」で喚ぶことができるが、この鈴を渡してくれる魔女ラニは「トレントの古い主が、私に託したものだ」と言う。つまり、褪せ人お助けセットともいえるトレントと遺灰は「ミケラからの贈り物」なのである。だからこそ、リエーニエにいる指読みの老婆は「あんた、ミケラ様に縁がある」と伝えるのだ。要するに、ミケラは褪せ人がデミゴッドたちを討ち倒すことをこっそりと援助していたのではないか。ミケラの計画は、主人公が狭間の地に来るかなり前から張り巡らされたのだろう。メタ的に言えば、DLC到達条件が発表され、駆け込み討伐が増えた事実もミケラの計画のようである。

そして、影の地にてミケラとラダーンが褪せ人と対峙することも織り込み済みだった可能性はある。ミケラは神の門で褪せ人と対峙した時に「褪せ人よ、旧律の王たる者よ、貴方が罪を知り、世界を憂うなら、我らに導を譲り給え」と言う。褪せ人はミケラの計画には重要であるが、あくまで二本指の導きに従うものであり、その律はあくまで黄金律に近い。完全律、死王子、忌み呪いの修復ルーンにおける律の修復も、狂い火の王も、星の世紀もミケラの目指す律とは異なるのであろう。従って、旧律の王と対峙することまで見越していた可能性はあり、あわよくば2回の魅了掴み攻撃を行って、Heart Stolenしようと考えていたのかもしれない。

また、ラダーンの魂を入れる器として最初はゴッドウィンの身体を利用しようとしたのではないかという考察もある。「黄金の墓標」に記載のある「少年の静かな祈りが込められている。兄様、兄様、正しく死んで下さいな」という表現は専技「弔いの墓標」がミケラの紋章であることからミケラの発言であるとされる。黄金の墓標のあるアウレーザの英雄墓はゴッドウィンが埋葬された土地であり、直下にゴッドウィンの遺体がある。ここでいう兄様はゴッドウィンであろう。陰謀の夜、死のルーンが盗まれ、ゴッドウィンは魂を殺され、ラニは身体を殺した。魂なき死であれば、ラダーンの魂をゴッドウィンの身体に入れられるかもしれない。ラダーンに王になってほしいとミケラが思ったこと、ラダーンが素直に王にならないようであること、そのためにラダーンの魂を回収しようとミケラが画策したのであれば、それが陰謀の夜よりも早い段階であったなら、ラダーンの器としてゴッドウィンを殺した可能性はあり得る。ラニは霊喚びの鈴を褪せ人に渡すことから、ミケラとは通じており、「自分の身体を殺したいラニ」と「ゴッドウィンの魂を殺したいミケラ」の思惑が合致したのかもしれない。しかし、ゴッドウィンは何ゆえか、正しく死なずに死に生きることとなった。ゴッドウィンは古竜戦争で古竜を友にし、影の地まで近衛兵もやってきていることからある程度人望の厚い人物だと思われるが、こちらも本編およびDLCで殆ど語られない。そして、陰謀の夜の実行者は黒き刃であるが、彼女らはマリカに近い稀人であったとされ、死のルーンを盗んだこともマリカが関与しているとされる(黒き剣の追憶説明文)。であれば、ゴッドウィンの魂が殺されたことをマリカは手助けしていた可能性がある。しかし、どこまでマリカが把握していたのかは分からない。ラニの身体殺しだけを知っていて、ゴッドウィンへの計画は知らなかったかもしれない。そもそもゴッドウィン自体が王になったら良いのではないかとも思うが「ミケラの律」と「ゴッドウィンの律」が相反するものだった可能性はある。ゴッドウィンは黄金の寵児であり、黄金律の体現者であった可能性が高い。ゴッドウィンの分け身の骸が影の地に存在しており、各地に分け身が存在することも分かっている。ストームヴィルの地下にあるゴッドウィンも分け身の骸であるかもしれない。これらの分け身は単に根を通じて蔓延ったのだろうか、それとも分け身に意味があるのだろうか。また、ゴドリックやゴドフロアに「接ぎ」の技術があるように、その祖たるゴッドウィンにも同じ技術があったかもしれない。場合によっては、ゴドリックはストームヴィルに分け身の骸を運び、その一部を自身に「接いでいた」可能性もある。だからこそ最強格の大ルーンを持ちえたか。

ミケラは神の門でラダーンの魂をモーグの身体に入れ、自身が神になることに成功している。ミケラの約束は「神になったからこそ」の約束である。褪せ人が討ち倒さなければ、このまま神となり新たな律が紡がれたかもしれない。ミケラの世紀は、優しき理であり、全てを受け入れ、抱こうと望んだ律であるはずだった(ミケラの光、光の冠説明文)。ラダーンを王にした技術に関しては理解できるが、さてミケラはいかにして神に至ったのか、という点はまだ疑問が残る。神の門はマリカが神になった場所であり、素直に考えれば、マリカが神になった様をミケラが同様になぞったのではないかと思われる。では、マリカは如何にして神になったのか。

トレーラーの最初、マリカは何かから金色の糸のようなものを抜き取り、大量の遺体の上を歩き、天に金色の糸のようなものを掲げている。神の門を形成する遺体は角人のようであり、ラダーンの戦闘のステージでは足元にも角人の遺体が多くある。果たして、マリカがこのような大量の遺体を用意できたのだろうか。何者かがマリカの代わりに大量殺戮を行ったか、何かしらの儀式の途中で必要なものだったのか。巫子の村の近くには指遺跡があり、マリカは指に見初められて神人になったと考えられるが、あの場で神になったのなら、贄は神になる前に容易されたものとなる。神になる前に必要な贄は誰が用意したものなのか。または、あの場所は多くの遺体を安置する葬送の場所だったのかもしれない。大量の贄は「神の門」というよりは「地獄の門」のようでもある。また、贄の山が縦に裂けて、門のように見えているだけにも感じる。神の門の上に光源があるが、ここは常に光源が移動せず、実は夜でも常に明るい。そして、神の門は西を向いている。常に西に輝く「太陽」なのであろうか。もしくは、門の向こう側からしたら、この門は東を向いているということになり、神の誕生を表すのだろうか。

と誉を捨てた褪せ人

さて、古代メソポタミアの太陽神シャマシュ(Shamash)は太陽そして光の神である。そして、生死を司る神である。シャマシュは夜を西の果てで過ごすとされるが、そこはすなわち冥界であったとされる。つまり、エニル・イリムにある神の門とは冥界へと通じる門なのではないだろうか。エルデンリングでいえば「霊界」ということになるだろうか。つまり、あの世とこの世を通じる門なのだ。魂の行き来ができる理由も説明ができる。ミケラは影の地で全てを棄てて進んでいく、肉体を全て棄てていることから神の門に到達したときには既に魂だけとなっていたのではないか。最終決戦では、約束の王ラダーンが権限してから神の門よりミケラが顕現する。魂だけの存在として霊界から帰還し、神としての身体を得たということなのかもしれない。「秘儀の巻物」にあるように「王」が導くのは「神の帰還」であり、神になるためには、一度、霊界へ赴き、王によって呼び戻される必要がある。そう考えると、この物語は種々の神話で紡がれるような「冥界下り」のようなものではないだろうか。メソポタミアで有名な冥界下りといえば、イナンナ(イシュタル)の冥界下りであろう。そしてイナンナは世界樹(生命の樹)の所有者でもある。イナンナの冥界下りでは、彼女は最終的に死亡するが、従者の働きにより、再度復活して帰還する。まさに神の再誕である。また彼女の冥界下りでは、門を通るごとに装飾品を一つずつ外していき、最終的には裸となるが、この行為はミケラが様々なものを棄てながら歩いた道程とも重なる。また、イナンナの冥界下りでは、イナンナの復活の代償として、配偶者であるドゥムジが生贄として冥界に赴くこととなる。霊界からの帰還に必要なものが配偶者の代償だとするならば、神の配偶者が王と呼ばれることからも、「神の帰還は王により導かれ」るということなのかもしれない。「王の魂に依代が求められる」というのは、現世に居る「生者の王」の喚び声が必要と言うことなのではないだろうか。そして、神と王は古くから対で語られる。王権は神によって授けられるものであり、王は神の偉容を示すものである。人類学者A.M.ホカート曰く「どんな王も神なしでは、またどんな神も王なしでは存在しなかった」とされる。殊シュメール文明においては「シュメール王朝表」と呼ばれるものがあり、神から授かった王権が引き継がれていく様子が描かれている。 では、マリカも同様の「冥界下り」を行ったのであろうか。そのためには一度死亡し、王の喚び声によって、再度復活する必要がある。多くの角人が死亡しているが、実はマリカもその時に死亡し、その後、誰かに呼び戻された可能性もある。また、先に述べた様に、エニル・イリムの神降ろしは獅子や猛禽などの神獣の力を宿すことである。角はないものの、角人と同様にマリカが神降ろしを行ったとすれば、その神獣こそが「エルデの獣」だったのかもしれない。

マリカは村の名前から「巫子」であり「shaman」とされる。通常シャーマンはトランス状態によって超自然的な神や霊と交信する人々のことを言う。トランス状態は「脱魂」と「憑依」に大きく分けられるとするが、角人の「神降ろし」は憑依に近い。一方、神を喚ぶ行為、霊魂を呼び戻す行為、予言や神託は「脱魂」に近いだろう。角が無い以上、憑依能力がないとすれば、マリカは後者を行っていたかもしれない。脱魂は、神霊と交信するために肉体を離れ、魂そのもので対象と向き合うということである。では、メソポタミアにおける巫子はどのような役割を果たしていたのだろう。

一つの記述として、神殿娼婦/神聖娼婦/聖娼と呼ばれる職業があり、巫女が豊穣の女神の座する神殿において見知らぬ男と交渉を行うというものであり、この文化自体は古代文明において広く存在していたと考えられている。この場合巫女は神へ身を捧げた女性とされ、人と神の間をとりなすものとされる。有名な聖娼としてはギルガメシュ叙事詩に登場するシャムハトが挙げられ、彼女はエンキドゥに人の形を与え、人間の知恵を与えたとされる。この風習に倣うのであれば、マリカも同様の役職にあったかもしれない。または、「見知らぬ人を受け入れ、魂と肉体を善くする」という壺の行為自体が、この役職内容を変換したものである可能性もある。樹に埋め込まれた巫子たちも何らかの宗教的儀礼の結果であると考えられる。

マリカが神になるトレーラーのナレーションにおいて「はじまりは誘惑と裏切りだった」と表現される。誰の誘惑、誰への裏切りなのかは本DLC内でも明確に語られることはない。この文章だけを見ると、失楽園のようにも思える。イブが蛇の唆しにより知恵の果実を食し、アダムとともにエデンの園を追放される物語である。「はじまりの罪」に関してはメスメルの追憶にも言及があり、もしかしたら火と関係があるかもしれない。「蛇」に唆されて、当時の黄金樹を焼いた可能性もある(影樹の項目を参照)。そして、「Eden」と「Elden」は似ている。狭間の地はマリカが目指した楽園だった可能性もある。ただしエルデンリングという言葉は黄金樹前史より存在する。

そして、そもそもなぜエニル・イリム、神の門は封印されていたのか。封印の樹の前には座禅像が安置されており、塔の民が封印していたのだろう。レダは言う「影に封じられた塔に、神の門がある。ミケラ様は、きっとそこに向かわれる。探さなければならない。神人ならぬ我らが、そこに至る道を」と。ミケラは封印関係なく塔の中に入れるようだ。2度目の神を生み出さないようにする、という理由であれば、神人に効果のない封印は無意味である。であれば一般褪せ人を寄せ付けないようにしていたのだろうか。むやみに神を喚ぶ者が現れないようにするためであろうか。

串刺し公メスメル

メスメルはマリカの子であり、有翼の蛇を従え、火を操る。彼はマリカに命じられて影の地を火で粛清し、影の城に居住まう。彼の使命は「黄金の祝福無きすべてに、死を。メスメルの火を」である。また、彼は戦闘時に何度も母マリカの名前を口に出し、母親思いであることが伝わるが、光なき褪せ人に王たるを託したマリカに疑問も抱いている。アイテム「マリカの祝福」はHP全回復の特別な霊薬であり「メスメルのために、この霊薬を幾つか作った」とされ、マリカからの寵愛も感じられる。しかしながら、マリカの祝福は「その後、二度とそうする(作られる)ことはなかった」と説明されており、影の地粛清後のメスメルはマリカから見放されたようにも思われる。事実上、影の地への幽閉とも捉えられ、メスメル撃破時のセリフは「母よ、マリカよ。私は呪う、貴方を」となる。母を愛し、母に愛され、母の命令を遂行し、その後母に捨てられてもなお母を愛していたメスメルは、光なき褪せ人に撃破されたことによって母を呪うことになる。しかし、マリカは本当にメスメルを見放したのだろうか。マリカには別の意図があったようにも思われる。それは、あえて影の地に幽閉することで、何者かからメスメルを守っていたのではないだろうか。そう考えると、メリナの監禁や、モーグやモーゴットなどを幽閉していたのも、何かから遠ざける意味があったかもしれない(例えば神狩りの集団から、とか…)。

メスメルは黄金樹の禁忌とされる火を操るが、彼自身は火の力をあまり好まなかったようで、祈祷「メスメルの火球」の説明文では「メスメルは自らの火を憎んでいた。故に幾度となくそれを潰し消し去ろうとした」という。そして蛇の存在も重要である。闘士の兜などに説明があるように「蛇は黄金樹の反逆者」とされる。メスメルの追憶には「メスメルの中には邪な蛇が蠢いていた。母は、その瞳を封印の祝福に入れ替え、それでもなお、彼を影に隠した。はじまりの罪と忘れ得ぬ憎しみと共に」とある。またメスメルの第2形態の名前は「邪な蛇、メスメル」であり、メスメル自体が邪な蛇と化す。もともとメスメルが蛇であったということか。ボ二村、「母よ」のジェスチャーの近くには巨大な蛇の抜け殻がある。もしメスメルの物でないとすれば、この影の地にも他に大きな蛇が居るかもしれない。そして、もしメスメルの抜け殻だとすると、この「母よ」のジェスチャーは「メスメルからマリカへの想い」である可能性もある。

メスメルと共にある有翼な蛇に関して「メスメルの兜」の説明文では「有翼の蛇たちは常にメスメルの友であった。邪な蛇を瞳の奥に封じ、苦悩した永き時も、母の祝福を壊し、自らの宿命を受け容れた、おぞましい姿の後も」とある。メスメルともにある有翼の蛇は善なる存在のようであり、「蛇紋章の盾」には有翼の蛇が聖戦の始まりの記念として描かれ、火の騎士の筆頭クードの装備「有翼蛇の兜」には「有翼蛇はメスメル軍の特別なモチーフである。それは善なる知性を持つ友人であり、邪な蛇をけん制し、その力を抑え込むという」と記載されている。メスメルは黄金樹の敵となる「火」と「蛇」をその身に宿し、その宿命に苦悩していた。一方、有翼の蛇は良い蛇であるようで、邪な蛇とは別とも考えられる。本編の蛇は、ライカードを喰らい喰らわれたゲルミア火山の「神喰らいの大蛇」が主であり、黄金樹への反逆を示す冒涜の蛇であった。

善き有翼の蛇は一体何者なのだろうか。翼を持つ双頭の蛇としては「アンフィスバエナ(Amphisbaena)」が存在し、古代ギリシャやローマの物語に登場する。一説では、アンフィスバエナはペルセウスの切り落としたメデューサの首からこぼれた血から生まれたとされる。また、アンフィスバエナは寒さに強く、蛇ではあるが温血であるともされ、火と属性が近いようだ。また、トレーラーの中で、メスメルが手を掲げ、火の蛇が空を飛び、街を焼くシーンがある。粛清として塔の街を焼いているシーンであるが、本シーンは旧約聖書のネハーシーム・セラーフィームを想起させる。不実な反抗的な民に対して主が送りこんだ毒蛇であり、モーセは青銅の蛇(ネフシュタン)を掲げることでそれを癒したとされる。この蛇の名前には「火を噴く空飛ぶ蛇」という意味がある。セラーフィームは文字通りセラフィムであり、熾天使を指し、「熾」は燃えるという意味である。有翼の蛇と聞けば、ケツァルコアトルも想起されるが、あくまでケツァールは鳥を示し「羽毛のある蛇」となる。メスメルの蛇は蝙蝠のような翼をもっており、ケツァルコアトルからは遠い気がする。

(ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ストーリートレーラー公式動画より)

もし、メスメルも蛇であると仮定すれば、2匹の蛇と合わせて合計3匹の蛇となる。またメスメルの2匹の有翼蛇は身体から生えている。身体を共有し、3頭の蛇と言えば「アジ・ダハーカ」であろう。有翼の龍蛇とも呼ばれ、翼を持つ。ペルシャ叙事詩に登場する王ザッハークと同一視され、彼は両肩に蛇を生やしている。それぞれの頭が苦痛、苦悩、死を表しているが、メスメルが自らの能力などに苦悩していたことは明示されている。また、アジ・ダハーカは古代メソポタミアの城に住むと言われ、エニル・イリムを始めとした角人の文化が古代メソポタミアに近いことは既に述べた。そして、メスメルが住む場所は影の「城」でもある。アジ・ダハーカはゾロアスター教に登場する邪な蛇であり、ゾロアスター教は拝火教として火を崇め、火とも関連が深い。

本編において黄金樹を焼くのはメリナであり、彼女の持つ「使命の刃」の説明文では「種火の少女」と表現される。指読みのエンヤは黄金樹を焼く方法についてこう言う「それを燃やすには、特別な種火が必要なのさね。火の幻視を宿す者、その贄だけが、大釜の火で世界樹を焼くんだよ」と(ここでは黄金樹が世界樹と表現される)。そして、メスメルを倒した際に手に入れるメスメルの種火には「メスメルの内に燃えていた種火。それは暗く、邪な蛇に蝕まれている。(…)メスメルもまた、その妹と同じように火の幻視を宿していた」と記載される。ここで、メスメルがメリナの兄であることが名言され、メリナの母がマリカであることが確定する。そしてマリカが黄金樹の燃えたるを欲していたことが分かる。父親が誰かは分からないが、ミケラの幼生蝶、マレニアのエオニアの蝶、メリナの燻り蝶、メスメルの黒火蝶が対応しているとすれば、ミケラとマレニアのようにマリカ-ラダゴンの子、または同格の神との子かもしれない。蝶は古来より精神、魂に通じるとされる。

メリナは巨人の火を利用して黄金樹を焼いた。その道中、シャブリリに「巫女を燃やすくらいならお前が燃えろ(意訳)」と言われるため、狂い火ルートを選ぶ褪せ人もいるかもしれない。実際、エルデンリング本編の表紙を飾り、最も王に近づいたと言われるヴァイクはきちんと狂っている。さて、巨人戦争は、マリカとゴッドフレイの黄金樹の軍勢と火の巨人たちが起こした戦争であり、巨人たちの山嶺に痕を残す。ゲーム内の墓標の説明では「巨人戦争:英雄たちの戦い、トロルの裏切り。火の敗れ、黄金樹の時代のはじまり」と説明される。また、第一マリカ教会の言霊では「あの頂きに、巨人たちを打ち滅ぼし、火を封じよう。そして、はじめようじゃないか。輝ける生命の時代を。エルデンリングを掲げ、我ら黄金樹の時代を」という言葉が残る。マリカはこの戦争において、火の悪神を討ち取り(「単眼の盾」説明文)、巨人戦争の生き残りに永遠に尽きぬ釜の火の火守りを命じた(「火の巨人の追憶」説明文)。しかし火の悪神は依然として火の巨人の中に隠れており(「悪神の火」説明文)、ボス戦闘第2形態において単眼のその姿を顕わにする。巨人の祀る悪神由来の火の祈祷の説明文では、巨人の火は黄金樹を焼く禁忌の滅びの火であると繰り返される。

しかし、メスメルの火は果たして巨人の火の由来であろうか。種火の説明文的には「邪な蛇に蝕まれた黒い火」であるようである。メリナの「燻り蝶」と比べると、影の地で採取できる「黒火蝶」の火は赤黒い。また黒火蝶のアイテム欄には「黒く細い、ひも状の火に燃えている」と記載され、蛇のような形式がみてとれる。有翼の善き蛇ではない、邪な蛇の黒い火の由来はどこであろう。ゲルミア火山の神喰らいの大蛇も火山よろしく火を扱い、魔術「ライカードの怨霊」も炎の呪術である。もしかしたらゲルミアの大蛇由来かもしれない。または、まったく別種の神性があるのだろうか。スラブ神話には「火の蛇」と呼ばれる混乱と破壊をもたらす邪悪なドラゴンがいるとされ、空をかける火球は「燃える蛇」とも呼ばれた。アステカ神話に登場するシウコアトルも火の蛇である。既に述べたように邪竜アジ・ダハーカも火を崇めるゾロアスター教に由来する。旧約聖書のネハーシーム・セラーフィームも「火を噴く空飛ぶ蛇」と呼ばれる。

一方、メスメル群が粛清に利用したウィッカーマン、もとい焼炉のゴーレムを見てみると、焼炉の面の説明文には「曲がった角に囲まれた石の面は、角人たちの伝承にある、火の悪神である」と記載されている。また、焼炉のゴーレムの足には火の巨人のような面がついており、このゴーレムが巨人の火との関連性を示唆している。先に述べたように、坩堝とは巨人の力であり、巨人の伝承は角人の文化に近く、火の悪神も伝わっているようである。火、悪神という単語が並ぶと、やはりゾロアスター教を思い浮かべる。このゴーレムはあくまで「メスメル側」が侵攻に用いた。メスメル軍は粛清に際し、あえて「悪神」を模したのだろうか。塔の民を焼く、悪い神として。しかし、何故か伝承の悪神は単眼では無いようだ。メスメルの鎧にはこうある「母の願い、粛清の聖戦のために、メスメルは自らを恐怖の対象とした。嘆きも、呪詛も、ただ私だけを責めればよい」と。

メスメルが蛇であるという事実は、一部の黄金樹信徒に忌避感を与えたようである。黒騎士はメスメルに使えた騎士であり、影の地の粛清に参加した。黄金樹の勢力であり、その胸には意匠が刻まれている。黒騎士長アンドレアスの遺灰には「黄金樹を追われてなお、敬虔な信徒であり続け、メスメルの蛇たるを知った後、反旗を翻した」とあり、その息子、黒騎士の副長ヒューの遺灰には「神獣狩りで大きな功を成したが、父アンドレアスに従い、メスメルに反旗を翻し、破れて地下墓に幽閉された」とある。ヒューはメスメルの戦友であり、大いに嘆いたとされる。黄金樹信徒がメスメルを忌避する理由は「黄金樹の反逆者としての蛇」と考えてのことであろう。また、興味深いことに黒騎士の一部のものは坩堝の力を行使する。彼らの黄金樹は坩堝の力のある「原初の黄金樹」であることが分かる。そして、「坩堝の民でもある角人」に対して「坩堝の力で粛清」していたことになる。メスメルが影の地を粛清した当時は、坩堝の力は全く忌避されていなかったのだろう。

蝕と再誕

エルデンリングにおいて、多くの月や星などの天体の話が出てくるものの、太陽の話はほとんど出てこない。一説ではエルデンリングや黄金樹が太陽そのものなのではないかという話もある。本編では「太陽の都の盾」に太陽の記載があり「太陽を戴く都が描かれた、栄誉の盾。だが、これはもうボロボロである。そして、太陽の都もまた、もはやどこにも、存在していない」とある。これをドロップする敵は死に生きる者であり、アンデッドが装備しているのみである。太陽は存在していたが、少なくとも太陽を抱く都は既に滅んでいる。金仮面卿の「輝ける金仮面」は「探求の先にあるはずの輪の似姿」とされる。また糞喰いの「忌み鎧」には「太陽のメダルは、かつて彼が見た導きであり、その先でいつか見える、輪の似姿」と表現される。死王子のルーンも日蝕に関係しているとすれば、律の修復ルーンは全て「太陽」と関連付けられる。エルデンリングの世界における太陽は「輪」なのである。そして、色のある太陽「金色の輪」と色を失くした太陽「銀色の輪=日蝕」が存在する。

ソール城砦の霊体はこういう「おお太陽よ!ソールの冷たい太陽よ!どうか、蝕まれ給え、魂無き骸に再誕をっ…」「申し訳ありませぬ、ミケラ様。まだ、太陽を蝕まれませぬ。我らの祈りが弱いばかりに。貴方の友は、魂無きままなのです…。もう、見ることは叶わないでしょう、貴方の聖樹を」と。この発言からは「太陽が蝕まれる→ミケラの友である魂無き骸が再誕する→ミケラの聖樹を見る」という流れがミケラの願いであったことが分かる。DLC本編の目標とかなり異なっており、おそらく最初の計画だったのではないだろうか。ここでいう、魂無きデミゴッドはゴッドウィンである可能性が高いとされる。この段階でミケラの友人である魂無き骸がゴッドウィンであるからだ。ミケラからしたら異父兄となるが、年が離れていそうなので友でもいいかもしれない。もし、ゴッドウィンでないとすると、名もなきデミゴッドの可能性もある。魂無き骸はゴッドウィンだけではなく、他の「魂無き骸」を擁しているのは各地の歩く霊廟である。巡礼教会の霊体は「霊廟がさまよっている。魂無きデミゴッドを抱いて。おお、永遠のマリカよ。貴女の醜い落とし子を抱いて」と言う。この文章から、マリカの子は既に死んだデミゴッドが実は複数人おり、霊廟に祀られていることが分かる。ヴァイクなどの過去の褪せ人に倒されたものかもしれないし、過去の戦争の犠牲者かもしれない。しかし、いずれも「魂が無い」という点は気がかりである。死のルーン、その欠環を用いずして魂だけ殺すことは出来るのだろうか、それとも単に「死んでいる」という表現を「魂が無い」と言っているのだろうか。

ミケラの当初の目論見は「ゴッドウィンの再誕」であっただろう。そして、そのためには「太陽が蝕まれる必要がある」ということだ。日蝕による神の再誕は珍しいものではない、一度輝きを失くした太陽が再度輝く様は再誕のモチーフである。日本神話の天岩戸の物語も日蝕神話とされる。そう考えると輝きを取り戻すゴッドウィンこそが太陽かもしれない。死王子の修復ルーンは、日蝕の様子を表しており、死に生きる者は太陽の輝きが無い方が良いのだろう。「蝕のショーテル」は日蝕を象った武器であり、「人は、大いなる恐れから、目を背けることができない」とある。戦技「死のフレア」は「死王子の炎を宿す戦技」であり、死の状態異常を蓄積する。つまり「大いなる恐れ」とは「死」なのだろう。「蝕紋の大楯」には、日蝕が「魂無きデミゴッドの守護星であり、彼らを、運命の死から遠ざける」とある。「蝕紋のヒーターシールド」には、日蝕が魂無きデミゴッドが眠るさまよう霊廟の象徴だと説明されている。日蝕が魂無きデミゴッドを運命の死から遠ざけるということは、すなわち消滅せずに再誕できるということなのではないか。魂が死んでも、肉体が生きていれば、再誕は可能であるということであり、逆が可能であることは魔女ラニが証明している。「首無し騎士ルーテル」の遺灰には「ルーテルが殉死し、守り続けた魂無きデミゴッドが再誕した時、彼女は英雄として、還樹を賜った」とあり、魂が死んだとしてもデミゴッドが過去に再誕したことが明示されている。デミゴッドは、魂または肉体のいずれかが生きていれば再誕できるものであり、両方が死んだときが消滅、つまり「運命の死」なのだろう。そして、蝕がその再誕可能な状態を維持し、蝕によって再誕が起こるのだ。正確には蝕が終わることで再誕するのかもしれない。逆に言えば、日没は一度輝きを失った太陽が永く隠されることとなり、すなわち、運命の死そのものとも言えるのではないか。ここに、神狩りを為す宵眼の女王が関係してくる可能性もある。宵とは太陽が沈んだ後のことであり、神を殺す女王の名は日没に由来する。また、修復ルーンを形成できる褪せ人がいずれも太陽と関連しており、ラニの律が太陽と同時に存在する暗月(=新月)を主題にしたものであることは示唆深い。狂い火も自らが太陽になっているともいえる。全てのエンディングに図らずとも「太陽」が絡む。

ゴッドウィンの肉体は生きているため、蝕が起これば再誕できるはずだが、なぜか死に生きる者と化した。ゴッドウィンはデミゴッド最初の死者とされているが、ルーテルの遺灰が事実なら、ゴッドウィンの後に魂が死んだデミゴッドでも、肉体が維持できていれば再誕できていることになる。ゴッドウィンは魂が死んだからダメ、ということではなく、肉体が生き続け成長変質したからダメ、と捉えるべきだろう。死に生きる状態を付与する別のものがあったのだろうか。また、蝕が起こらなかったから、ゴッドウィンは今の状態になっているようだが、この状態で蝕が起きれば、ゴッドウィンは「生」を取り戻すのではないか。肉体が生きている以上、デミゴッドは再誕できるはずである。そう考えると、蝕さえ起きれば、今まで褪せ人が討ち倒してきたデミゴッドは再誕可能と言うことである。しかし、ルーテルのデミゴッドが再誕しているということは「ゴッドウィンが死んでから褪せ人が到達するまでに最低一回は」蝕が起こったのであり、その時にゴッドウィンは再誕しなかったと考えられる。ただし条件があるとすれば、もしかしたら、頭部を切り落とすことが条件になっている可能性はある。霊廟内のデミゴッドの遺体は全て頭部が無く、霊廟騎士も頭部が無い。魂無き骸になった際に頭部を切り落とさないと、永遠に肉体が変質した状態で生き続け、再誕できないといいうこともあるのだろうか。ゴッドウィンの特徴は、その変質した頭部でもある。また、蝕に条件があるとすれば、それは贄の存在かもしれない。漫画ベルセルクの蝕に倣うのであれば、蝕による再誕(使徒としての転生)には代償が必要となる。いずれにせよ、ミケラの当初の予定であるゴッドウィンの再誕は叶わなかった。結果としてDLCの計画につながっていくのだろう。

太陽信仰と古代メソポタミア

太陽の都がどこにあるのかは不明だが、地下のウル王朝遺跡やリエーニエのウルド王朝遺跡、モーグウィン王朝が利用している神殿には幾つか興味深い意匠が存在する。それは石板の丸い像や、その下にある牛の像、模様の刻まれた大きな円盤、異様に長い手をもった髭のおじさん像である。この地域の文明は地下の地図断片いわく「狭間の地下には、二つの大河が流れている。シーフラとエインセル。そこは黄金樹の以前に栄えた、文明の墓場である」とされる。既に滅んだ遺跡であるが、永遠の都とはまた異なる。「ウル王朝」と聞けばメソポタミアのウル王朝が思い浮かべるが史実の綴りは「Ur」でありエルデンリングは「Uhl」である。また、2つの大河を有する文明といえばティグリス川とユーフラテス川を思い浮かべる。エルデンリングの古き文化はメソポタミア周辺の色を感じる。イランやインドの神話は変遷が多くみられるが、例えば牛と太陽を繋ぐものはモチーフが多くあるものの、太陽神ミスラ(Mithra)などが有名である。メソポタミアからは離れるが、紋様が刻まれた大きな丸い円盤はマヤの「太陽の石」(アステカカレンダー)のようにも見える。太陽の石は実はカレンダーではなく生贄の祭壇であったとされ、「生贄の斧」のように古い生贄の儀式があったことも示唆される。また、メソポタミアの太陽神はシャマシュ(Shamash)と呼ばれ、シュメール語では「ウトゥ(Ud)」と呼ばれる。その姿は肩から太陽光線を放つ、長いひげを蓄えた、長い腕の男性として描かれる。遺跡にある髭の男像は、このシャマシュの特徴と似通っている部分がある。実物は木の根のようなものが絡み付いており、太陽と黄金樹の習合神なのかもしれない。四鐘楼の壁面にも下半身が樹のおじさんの像が彫られている。

このおじさん像は石板を抱えているが、足元にも石板が存在する。この石板の意匠をよく見ると、実在する石板であると言われ、大英博物館所蔵の「バビロニアの世界地図(Babylonian Map of the World)」に似ているとされる。この地図は、世界で一番古い地図であるとされ、二重の円が海、縦の二本線がユーフラテス川、横切る長方形がバビロンとされている。実際に川をまたがるような土地を示す場所はなさそうであるが、実際に史実と同様のデザインが存在することは考察において極めて重要と考える。

出典:Britannica "Babylonian Map of the World"

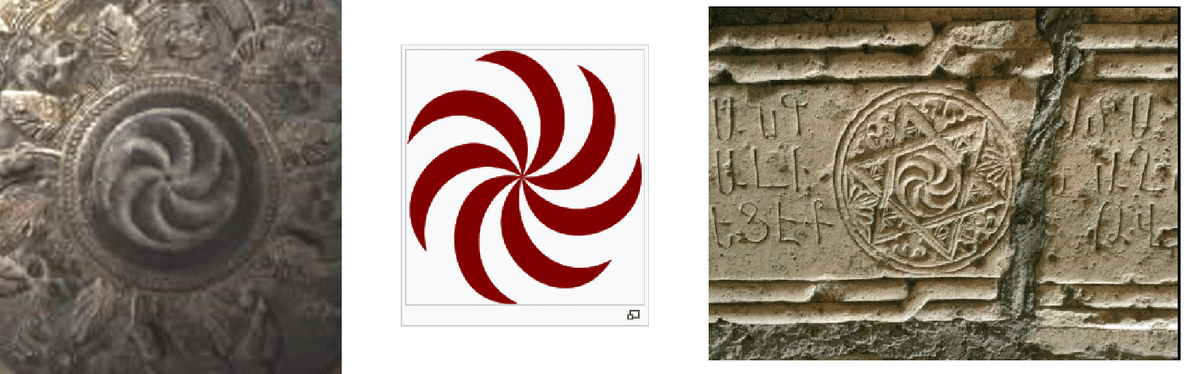

また、「時間を潰す」で登場する右下の「時計」の中心部には、アルメニアの永遠の象徴とされる紋様が見て取れる。羽の数や回る向きなどは複数のバリエーションがあるようだが、ジョージアの「ボージガーレイ(Borjgali)」も類似紋様である。これは永遠だけでなく「太陽」をも象徴するとされ、一説には「生命の樹」を上から見たものだとされる。そしてこの紋様もまた、メソポタミアに遡るとされる。重要なのは、地図や天文の基礎的な価値観がメソポタミアを起源にしている可能性があることである。メソポタミア、バビロニアの天文学は高度であり、日食の周期を示すサロス周期(サロスは3600年の周期を表すバビロニアの単語)や、黄道12星座はすでに確立し、バビロニア天文日誌と呼ばれる書物群も出土している。当時のメソポタミアの宇宙観は、地球は平らな平面構造であり、宇宙はドームの天蓋状であるとし、天を3層ないし7層に分け、星や神の住まう層とした。また地下世界や冥界も設定されている。これらが世界観解明の一助になるかもしれない。右下の「時計」にいる太陽は地球平面説を描いたフラマリオンの版画の太陽に似ている(表情は脚色されているが)。

(出典:Wikipedia カミーユ・フラマリオン)

(出典:Wikipedia ボージガーレイ)

(出典:Wikipedia Aremenian eternity sign, Arevakhach)

太陽と関係する登場人物として重要なのは「宵眼の女王」である。本DLCでは宵眼および宵眼の女王に関してはあまり深堀りがされていない。宵眼の女王は、かつて運命の死を司っていた女王であり、指に選ばれた神人でもあった。神肌の使徒らを従え、黒炎を扱い、神狩りを行う。マリカの従獣たるマリケスに敗れ、運命の死が封印されたとされるが、神になる前の神人に選ばれた段階で従獣を与えられるため、いつ宵眼の女王が討伐されたのかは分からない。宵眼の女王に仕える神肌の使徒、特に貴種には蛇のような尻尾がある。神肌の貴種の防具には「貴種とは、最も古い使徒たちであり、人ならぬ諸相を、その身に宿しているという。それは黄金樹の原初、坩堝にも似ている」と記載されている。宵眼の女王は「黄金樹成立から黄金律成立までの間」は確実に存在していたと思われ、坩堝の時代と重なっている。しかし、「似ている」と書いてあるように、類似した別の力の可能性はある。「坩堝の諸相:尾」においても蛇の尻尾ではなく、「蛇の諸相」を持ちえたものがいかほどいたかはかなり気になるところである。蛇とはすなわち黄金樹の反逆者であり、坩堝は原初の黄金樹の力でもあるから、坩堝の中に「蛇の諸相」は無かったのではないだろうか。または宵眼の勢力が狩りつくしたか…。そして、先に述べたように、日蝕は再誕の証である。しかし、日没は永く太陽を隠すため、すなわち運命の死に近く、宵とは神の死となる。そう考えると、日の出は神の誕生である。DLCトレーラーでマリカが神の門に居るあのタイミングは日の出の時分かもしれないと思ったが、神の門は、西を向いている。そして、神の門のステージは時間をつぶしても光源が移動しない。常に神の門の上に光源があり、夜でも明るい。つまり、この光源は太陽ではないということか。

狭間の地には昼夜の時間が存在し、日が昇ったり暮れたりするが、これはもしかしたら「運命の死」の一部を開放した結果かもしれない。運命の死は陰謀の夜に一部が盗まれたが、そこを走る黒き刃は夜の森である。宵眼の女王を討伐し、日没が意味する「運命の死」を封印したのであれば、それは「太陽の運行」に影響を与えてもおかしくはない。そして、ソール城砦で蝕が起こらないことを嘆いている霊体がいるが、これは既に太陽の運行が通常と異なっていたからではないだろうか。運命の死を封印したその時、狭間の地は夜のない世界だったかもしれない。

エルデンリングの太陽は輪であり、エルデンリングそのものが輪で構成されている。太陽は極めて重要なテーマである。エルデンリングはすなわち「エルデの輪」であり「エルデの太陽」である。本編パッケージロゴのエルデンリングのマークから、磔状のマリカの刻印と、格子状のラダゴンの刻印を外すと、4つの輪の重なりと、下の弧だけが残る。「ルーンの弧」には「エルデンリングの下方には、輪の恩恵の受け皿、底辺の弧があるとされている」と記載があり、輪と弧の配置が重要であることがわかる。空に輝く太陽と、その恩恵を受ける大地という風にもとれるかもしれない。ファルムアズラのエルデンリングは非常に多くの輪があり、ルーンの弧を示す部分が存在しない。中心には螺旋があり、裾野は根のように広がっている。また、エルデンリングの刻印はマリケスの戦闘場にあるが、その下には3匹の狼と女性らしき人の像がある。3匹の狼といえば、ラニに最初に貰う遺灰であるが、ファルムアズラの最奥に像があり、極めて重要な狼であると考えられる。プラキドサクス時代の神であろうか。

狂い火エンドでは最後にメリナの左目が開眼し青い目がのぞくことから宵眼の力なのではないかと考えられている。黄金律による「太陽」の呪縛が解放された結果、またはエルデンリング自体が崩壊した結果、封印が解かれ、宵すなわち日没の力が戻ったのだろう。詳細は不明だが、メリナもメスメル同様、マリカによって宿った能力が封印されていたと思われる。

美術資料集でもセットで描かれており重要な人物であることが分かる

瞳の話

メスメルは第2形態に移行する際に、右目のマリカの刻印を取り出し破砕する。ミケラも目を棄てたという十字架があり、アンスバッハはそれを受けて以下の説明を行う。「ミケラ様の瞳は、単なる肉体ではありません。それは、特別な祝福の宿るもの、黄金樹の神人たる証。ミケラ様は断ち切るつもりなのでしょうか、黄金樹の子たる宿命を」と。また、「祝福の瞳膜」や「暗闇の瞳膜」というコンタクトレンズのようなアイテムも追加され、「目」の重要性について強調されているようにも思える。もともと祝福も狂い火も瞳に宿ることから、瞳は重要な要素である。嘆き人の顔を象った「嘆き首」の戦技「幸せな目隠し」では「瞳を防ぎながら顔を揺らし、嘆き声と共に使用者の姿を一時的に見えにくくする戦技。幸せになりたければ、何も見ないことだ」と説明される。「嘆き人の仮面」では「それは楽園の人のあり様であるが、塔の人々はそれを拒絶し、隠蔽した。愚かにも幸せを恐怖したのだ」とされる。盲目の幸せを享受することが楽園の人であるとしながら、角人はそれを拒絶した。盲目の幸せを享受させようとしたのは、一体だれなのか。瞳膜の説明からは黄金の司祭であるようにも思われるが、嘆き人との関連性の解離が大きいように思える。マリカが神になったときのナレーションが失楽園を想起するが、その際に生まれたのが「楽園」だったのかもしれない。「エデンとしてのエルデンの地」を作り上げ、そこで角人を含む原初の黄金樹に基づく楽園としての世界を築こうとしたが、結果的に裏切りが生まれ崩壊したのだろうか。

「嘆き人」は「嘆きの牢獄」に居る敵であるが、詳細はよくわからない。英語ではLamenterと呼ばれ、「死者を悼むように深く嘆いている人」という意味になる。また同牢獄にある呼び声頭「嘆き」は「幸せな、嘆き声を発する」と記載されている。一見矛盾するような表現ではあるが「まだ嘆けるのであれば幸せであろう」ということか。

種の保管庫と魂無き蘇生術

メスメルの影の城、その奥にあるのが種の保管庫である。火の騎士ヒルドの遺灰には「ヒルドは賢者ザルツァの友であり、種の保管の提唱者の一人であった」と記載されている。賢者ザルツァに関してはザルツァのフードの説明で「ザルツァは古老ワゴの弟子であり、古遺跡に火をかけぬよう、その首をかけて諫言したという」とされている。この2人は、種の保管に関して熱心であったようである。しかし、ザルツァは祈祷「火の雨」において蛮行を厭う一方で最も多くの村と大地を焼き払ったと説明されており、古遺跡を焼き払わなかった別の意図がうかがえる。古老ワゴに関しては「死面の兜」において「孤独に蝕まれた老人は、メスメルの火の霊性に目をつけ、それを蘇生術に用いようとした。だが、魂無き動く死体たちがワゴを癒すことはなかった」と説明がある。古老ワゴと思われる敵は、水を抜いた後の影の教区に出現するが周囲には燃え上がる亡者が出現する。おそらく、ワゴが蘇生した動く死体であると考えられ、この技術は「魂無き死体を蘇生させる」重要な方法であると考えられる。逆に言えば、この技術は「魂があれば完成する」とも捉えられる。ヒルドとザルツァの行動は、ワゴの支援であった可能性があり、メスメルの持つ火の霊性を応用するために、ラウフの古遺跡にある霊の技術を欲したのかもしれない。また蘇生術に関して、これはミケラが、モーグの死体にラダーンの魂を入れて王を作り上げたが、モーグの死体を蘇生させる際に、この技術が重要であった可能性がある。そして、影の地にある神の門が霊界につながる門として、魂を呼び戻すのに適した場所であったなら、この技術と場所は重要であったことになる。単に死体に魂を入れたとしても、動くかどうかは分からない。人形のラニも元気そうだが活動には一定の制限があるようである。「人形の身体とは、かくもままならぬものなのだ」

影樹

本DLCのタイトル「Shadow of the erdtree」の最も重要なモチーフが影樹(Scadu tree)である。この影樹はよくみると幹が2本ある。まっすぐ斜めに伸びた幹と、それに絡まるように伸びるもう1本の幹である。黄金の樹液は、中心のまっすぐな幹から零れており、絡んでいる樹の方からは零れていない。影樹の化身を倒して手に入れる「影輪草の大花」によると「そのあり様は影樹に似て、花付きの茎を支え、抱きしめるように、もう一本の茎が絡み付いている」と記載されている。この説明文をみるに、影樹が2本の幹からなるのは間違いないようだが、その有様は悪いものではないようだ。一見すると、樹液を搾り取るように絡み付いているように見えるが、説明文を素直に捉えるなら、抱きしめるように、とあるように何らかの寄り添いの結果なのだろうか。泣く子を抱きしめる母のように見えなくもない。

実はミケラの聖樹もよくみると2本あるようにも見える。地図で言うと、最初に到達する聖樹の枝の部分と、最後にマレニアと相対する部分は幹が別のようにも思えるのだ。また、小黄金樹周辺に存在する化身の武器「化身の儀仗」の形も興味深い。化身の儀仗は「輝ける古の黄金樹を祀る儀仗(…)エルデンリングが砕けた後、現れた化身たちは滅びゆく黄金樹の、子孫を守る意思であるという」と説明されるが、その形は「古の黄金樹」であるとされる。見てみると、丸い幹の上に枝葉を生い茂らせ、根を深く張っている。この形は、ファルムアズラなどに見られる根を強調したエルデンリングの形に似ている。また同様のモチーフは「儀仗の直剣」にもみられる。そして「腐敗した儀仗」は聖樹の支えエブレフェールやケイリッドの腐敗した化身の得物であるが、その形はミケラの紋章である。

ミケラの紋章はレダのイベントで手に入るタリスマンの名の通り「交差樹」と呼ばれているようだ。「切り返す交差樹」の説明文には「黄金の交差樹を象った細工品。針の騎士たちに授けられひとつ。(…)針の騎士たちは、かつてミケラに仕えたが、今はもう、誰も残っていない。唯一人を除いて」とある。また、アルター高原の商人から購入できる「交差樹のタワーシールド」も同様の意匠があり「古の交差樹の意匠が描かれている」とある。ミケラの紋章は「黄金の交差樹」であるようだが、それ以前に「古の交差樹」があったということであろう。タリスマンの交差樹は「Crossed-Tree」であるが、タワーシールドの交差樹も「Crossed-Tree」である。

塔の街ベルラートやエニル・イリムの石板には螺旋状の幹を持つ樹の様子が彫られたものが多くみられる。そして、ミケラの祈祷に浮かぶ紋章はらせん状の幹を持つ黄金樹である。責問官の使う螺旋の祈祷は「黄金の弧」「黄金の大弧」などの名前を冠し、紋章は螺旋であるが中心に1本の線を持つ。螺旋の祈祷を強化する「螺旋樹の聖印 (Spiraltree Seal)」には「汚れた琥珀に、螺旋樹が刻印された聖印 (…) 神の届かんとする白き塔の偉容は、侵略者たる黄金樹の民にすらひそかな信仰の心を頂かせた」と記載がある。この螺旋樹とは何なのか。その可能性の一つとして、影樹がかつては螺旋樹であった可能性もあるだろう。また螺旋樹関連の祈祷の紋章は手のような文様があり、ベルナールの武器「世界喰らいの王笏」との関連も示唆されている。螺旋樹には「蛇」が関係するのだろうか。そして、漫画ベルセルクには「世界螺旋樹」というものも登場するが、モチーフの1つかもしれない。

更に「汚れた琥珀」という表現は「死王子の杖」にも登場する。死王子の杖には「汚れた琥珀が埋め込まれた杖。それは死王子の一部であるといい、死の魔術を強化する」と説明される。汚れた琥珀が死王子の一部であるとすると、螺旋樹の聖印は死王子の一部であるということだろうか。もしくは、死王子の一部と同じようなものが聖印に使われているとすると、それは何だろうか。「緋琥珀のメダリオン」の説明文によると「琥珀とは黄金樹の古い雫であり、最初のエルデの王、ゴッドフレイの時代に特別な宝石として扱われた。それは生命の原始的な力を宿している」とある。琥珀は黄金樹の原始的な生命の力であり、それが汚れているということは何かが混ざっていると考えるべきである。死王子は魂なき死であり、そこに黄金樹が合わさることで汚れた琥珀が生まれたのだとすると、それはいわば「取り除かれた死の力を取り戻した黄金樹の力」かもしれない。螺旋樹の聖印に黄金樹の雫である琥珀が使われていること、その琥珀が何かと混ざっていること、などからは、黄金樹の更に前、原初の黄金樹、またはそれに匹敵する樹木の強い影響を受けている可能性がある。

今の影樹は真っ黒けである。これだけ見ると、燃えたのではないかとも思える。そう、黄金樹は実は過去に一度焼けたのだ、と考えると色が黒いことの説明はつく。「燭樹のウッドシールド」には「大罪の予言を密かに示すものとされ、火を灯す燭樹は、禁じられた紋様である」と記載されている。この大罪とは、黄金樹を燃やすことであり、指読みのエンヤの言うように「黄金樹を焼くは原初の大罪」なのである。そして、この燭樹のような燭台を持つのが、影の地の責問官である。逆棘に火を灯しただけのようにも見えるが、燭樹の紋様にも見える。何かを密かに示しているのだろうか。メスメルの追憶では、マリカが彼を影の地に隠したのは「はじまりの罪と、忘れ得ぬ憎しみと共に」であるとする。はじまりの罪が、誘惑と裏切りによる大罪であれば、それは原初の黄金樹を焼いたことかもしれない。

ただ、色が黒いのは単に「暗い想い」から生まれたからかもしれない。影輪草の追憶には「影樹とは、黄金樹の影であった。律とは呼べぬ、暗い思いから生まれ、それ故に脆く、ねじくれていた」と記載されている。先の述べた様に、ねじくれた影樹は纏わりついている方の樹だけであり、樹液を流している方の樹は斜めではあるがまっすぐである。ということは、影樹とは絡まっている方だけを指すのだろうか。また「暗い思いから生まれた」とあるため、影樹の成立より先に暗い思いがあるはずである。ストーリートレーラーのメスメルの粛清のタイミングでは、既に影樹は高くそびえたっており、メルメルの粛清以前に存在する「暗い思い」があったのだろう。

そして、まっすぐな樹からは黄金の樹液が漏れていることも興味深い。各地にいる焼炉のゴーレムを倒すと様々な霊薬の雫をゲットできるが、この雫は「悲惨した影樹の樹液が焼炉のゴーレムの底に溜まり、永き時の末に生じた結晶の雫」とされる。一方、本編の雫は「黄金樹の恵みが降り注ぐ地に、永き時の末に生じた、結晶の雫」とされ、その根源は類似している。黄金樹の恵みは影樹の樹液なのかもしれない。祈祷「黄金樹の恵み」ではこう記載されている。「かつて、黄金樹は豊穣であった。そしてそれは束の間であった。すべての生命と同じように」と。黄金樹が豊穣を誇ったのは原初のみであり、それはその後尽きたことが示されている。もしかしたら、この豊穣の力が尽きた原初の黄金樹が影樹の元かもしれない。祈祷「影の地」の説明文では「影樹の化身に由来する祈祷。多数の黄金のつぶてを生じる。(…)影樹の力、その迸りを振るう技。ゆえに、その黄金は影と共にある」と記載がある。影の地に聳える2本の樹は、黄金の樹と影の樹なのだろうか。

2024年2月ファミ通.comにおける宮崎氏のインタビューで、宮崎氏は「(コンセプトアートの)左奥のほうに聳えているのが、その黄金樹の影でして、”影樹”とも呼ばれます」と述べている。であれば「影樹は黄金樹の影そのものである」と素直に解釈した場合、黄金樹の影とはどこに生まれるだろうか。黄金樹は霊体のように全体的に黄金に輝いている。実はゴッドフレイの霊体のような存在かもしれない。さながらBLEACHの涅マユリのように本人が光っているので、影が生まれる場所は自ずから限られる。マユリのあの装備も「影」への対策であった。黄金樹の影は「根の底」か「黄金樹自身の内側」に生まれる。黄金樹の根は光らない。根の底のステージでも根は光っておらず、地下墓の還樹の根も光っていない。しかしアイテム「根脂」では「その根は、かつて黄金樹に連なっていたといい。故に地下墓地は大樹根の地を選んで作られる」と記載されており、現在の根は黄金樹に連なっていない可能性が高い。また、地下マップの大樹の切り株の図と黄金樹の場所がズレているため、既にかつての黄金樹は伐採か焼却の後であり、地上に見える黄金樹は別物である可能性がある。次に黄金樹そのもの影が生まれる候補としては、その内部、つまり最終決戦の石舞台のような場所である。黄金樹内部は暗く空洞であった。その中、もしくは深くに隠されていたとすれば…。すなわち、影の地は狭間の地の裏表のような場所かもしれない。影樹から漏れる樹液は、外の世界の狭間の地から漏れる黄金樹の恵みである可能性もあるだろうか。

外なる神:母の物語

DLCを通じて感じたのは、このDLCは母の物語なのではないかということである。メスメルは母であるマリカのことを常に思い行動している。そんなマリカも大母への想いを残しており、母から母、子から子へと物語が進んでいるように感じられる。

マヌス・メテルの地下から会いに行ける「指の母メーテール」は全ての二本指、そしてユビムシの母であり、狭間の地に飛来した最初の流星であり、大いなる意志の輝ける娘であった。つまり、メーテールからすれば、大いなる意志もまた母である。このメーテールは大いなる意志の波動を受信し、各二本指に伝える中継器の役割を担っていたが、ある時壊れてしまったようで、二本指に意志を伝えられなくなった。それでも、娘は母の声を待ち続けた。それは、マリカに棄てられたメスメルとも重なる。一説では、このメーテールを破壊したのは、永遠の都の民ではないかともされる。永遠の都ノクローンには遺体からできた「指殺しの刃」があり、それは大逆の証であり、大いなる意志への反逆であった。結果として、メーテールは壊れ、その罰として大いなる意志は、悪意ある流星「暗黒の落とし子アステール」を用いて永遠の都を滅ぼした。この壊れた永遠の都は、深き根の底にある「名もなき永遠の都」という説があり、ゴッドウィンが埋葬されている場所でもある。ゲルミアの英雄墓にある「指輪指」は「ユビムシの祖から切り取られたとされる。それは古い冒涜の遺産」とされ、メーテールから切り取られたものと考えられている。指輪指は一見するとライカードの指に近いが、切り取られた後に装飾されたのだろうか。また、大司祭ユミルは、自らが指の母になろうとする。壊れたメーテールの代わりに正しき母になろうとしたのだ。そして、ユミルの発言を信じるとすれば、メーテールはマリカを神人として見出した時には既に壊れていたという。黄金樹前史のプラキドサクスが王の時代には、指の母はまだ健在だったのだろう。また「王たる聖防護」には「すべて、とうの昔に壊れていたのだ。老いさらばえた震える指も、黄金樹も」とあり、黄金樹もまた壊れたシステムであったと考えられる。原初の黄金樹の豊穣の期間は短く、長続きしないシステムであったのだろうか。

狂い火はDLCでも登場する。奈落の森の奥にあるミドラーの館では、館主ミドラーが劫罰の末に狂い火の王となる。本編においても狂い火勢力は多く存在し、三本指にまみえることで受領することもできる。三つ指は狭間の地においては不吉の象徴である(四指の鳥脚説明文)。狂い火を受領した場合、エンディングは強制的に狂い火の王になるルートに固定される。しかし、ミケラの針を用いることで狂い火状態を解除できる。ミケラの針は「外なる神の干渉を退けるため、ミケラが紡ぎあげた無垢金の針のひとつ」と説明される。そのため、ミケラの針で解除できる狂い火は、外なる神の力であると考えられる。DLCの狂い火は奈落の森のステージが主であり、ミドラーが狂い火の王となる。彼は妻ナナヤに責問を「耐えてください」と言われ、最終的に発狂する。ナナヤは椅子に座ったまま亡くなっており、「ナナヤの灯」を抱えている。ナナヤの灯は「卑小な背骨の先に、消えかけの狂い火を灯した松明。古い時代、遠い場所で生まれた狂い火の王のなりそこない、その成れの果て」とされる。ミドラーとナナヤの肖像画でナナヤが妊娠していることから、ナナヤの灯はナナヤの子であったと思われる。ナナヤは狂い火の巫女であった可能性があり、狂い火の母となったのだ。

本DLCでは血鬼と呼ばれる敵が出現するが、彼らは外なる神「姿なき真実の母」の信徒である。モーグは地の底で傷を望む「真実の母」に見え、血炎の力を賜った。モーグウィンの聖槍は、外なる神との交信の祭具であり、真実の母は傷を望むとされる。「血鬼の呪術師」の遺灰では「かつて、虐げられた奴隷の一族は、戦禍の傷痕に異形の神性見出し、血鬼となった。真実の母は、救いであった」とする。真実の母は、血に苦しんだ者たちが見出した神であり、母である。

腐敗の神もまた、DLCで登場する。「蕾の聖女ロミナ」の追憶では「全てを焼かれた教会でロミナは異形の神性を見出し、禍々しい、朱い腐敗に縋った。焼け跡に、また蕾が芽吹くように」と記載されている。トレーラーでメスメルの粛清の炎の中、蕾を抱えていた聖女がロミナである。祈祷「蟲糸の槍」では「蟲たちは見捨てられた眷属であり、それ故に、蕾の聖女に母を見出した」とある。また、「蜘蛛サソリ」の遺灰では「本来もっと小さなものであった。現在のような大きな個体は蕾の教会の子らだという」と記載されている。ロミナもまた異形の神を見出し、蟲たちの母となったのだ。

タリスマン「外なる神の伝承」では「全てを焼かれて、奪われた民は、貴いはずの先祖の遺体に、その影に、異形の神性を見出したという。その心が、惨く苛まれていたが故に、彼らは禍々しいそれに縋ったのだ」とされている。内容はメスメル粛清後のようだが、描かれているのは各地で霊灰を持つ「角人の遺体」である。各地の遺体に首はないが、塔の街ベルラートの最初の広間に首のある遺体があり、坩堝の角を持つ。角人の先祖の遺体、即身仏のようなものと考えられる。そして、坩堝の力もまた、元をたどれば巨人に行き着き、「全ての坩堝のタリスマン」において「塔の神話では、坩堝の母とも呼ばれている」とされる。坩堝もまた母に由来するのであれば、これもまた外なる神の影響なのだろうか。

死の鳥もまた、外なる神に連なるものである。死の鳥は「死」と「再誕」を司る。霊廟騎士の羽飾りは死の鳥に由来し、「死儀礼の槍」には「死儀礼により、祭司たちは鳥の守護者となる。それは遠い再誕の契約でもあるという」とある。死の鳥は、墓所の火守であるとされ、死者を霊炎で焼いたとされる。「双鳥のカイトシールド」には「色鮮やかな双鳥が描かれた盾、それは外なる神の使いであり、死の鳥たちの母でもあるという」と記載されている。死の鳥にも母がいるのだ。霊廟騎士もさることながら、鳥の意匠といえば「カッコウの騎士」である。かれらと霊廟騎士の意匠の類似点も指摘されており、カッコウも死の鳥に繋がるかもしれない。カッコウの騎士は、輝石の魔術師が星と生命の探求を行い、原輝石として生命と小さな星に変えることを知っていた。そして、その行為を見守っていた。神話の世界において、カッコウはあの世とこの世を行き来できる鳥とされ、覗き込むカッコウは、生と死の狭間を行き来する魔術師の監視役なのかもしれない。

悪神の火も外なる神の影響かもしれないが、その由来は不明点が多い。永遠に不滅の炎であり、巨人たちが信奉していた。その火球の色はメスメルの火の色にも似ている。色や形からは、そもそもこれが太陽の力なのではないかという気もする。単眼の巨人と言えばサイクロプスであるが、彼は鍛冶術にもつながる。エルデンリング世界で鍛冶を行うのが、混種であるヒューグ、トロルであるイジーであるとすると、いずれも坩堝、巨人の系譜であり、悪神の火は鍛冶術とも関係があるのだろうか。

外なる神の影響は想像以上に大きいかもしれない。ミケラの針に関して、針の騎士レダの装備に詳しい。「レダの鎧」には「ミケラは、我らを針と紡ぎあげた。すべてを鎮め、退けるために」とある。ミケラの騎士である誓約騎士は針そのものだったようだ。「レダの剣」の戦技「針の貫き」は刺し貫いた対象のあらゆる状態異常と特殊効果を消し去る。ミケラの針が「外なる神」の力を退けるものなら、誓約騎士もまた同じ力を有する。ということは、エルデンリングの状態異常は全て外なる神の力だったかもしれない。朱い腐敗、出血、は外なる神の影響であるとして、凍傷は霊炎に通ずる死の鳥の関連、発狂は狂い火の力だろう。他の毒、睡眠、死も外なる神の力である可能性があり、特にゴッドウィンをあの状態にしたのは「死の状態異常を司る外なる神」の力なのかもしれない。ゴッドウィンは下半身が魚になっているが、シュメールやメソポタミアにおけるダゴン神(ダガン神)は下半身が魚の姿で描画されることがある。クトゥルフ神話のダゴンが有名であるが、バビロニアのダゴンは非常に強力な神の一柱であったようだ。そして、本来の姿は多くの神の頂点でもあり、強力で戦闘的な守護神としてしられるものの、歴史の途中で語義的に「魚」と混同され、のちに魚の姿で描かれるようになったという。この歴史的変遷がゴッドウィンの変質とも関わる可能性がある。

また、外なる神や大いなる意志に関しては、実際に姿が見えないことから、実際は存在していないのではないかという話もある。各々が絶望の淵で何かを望んだ時、その時に「見えた」何かを神とし、信仰したのではないかという。そこには母があり、万物はおのずから母を求めているのだろうか。

最後に

DLCを一通りクリアして色々と感じたこと調べたことを記録した。明確な答えが無い部分は妄想で補うしかないが、非常に深い世界観に満足している。世界観の中心に古代メソポタミアの文明が存在していることを考えると、神が入れ替わるような神話体系は古い神話から新しい神話への変遷をなぞっているのかもしれない。今後も思いつき次第、色々と考察していきたいと思う。