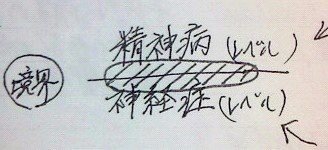

境界例 (臨床心理学) 注意!かなり古いノートです

理解するのに配慮が必要概念がどういう風に現れてきたのか、その特徴は?そもそもは、病態水準

精神病(レベル)←訂正不能≪境界≫『了解可能』かどうか?

神経症(レベル)←発症の過程で聞くとなんとなくわかる気がする

【古典的捉え方】

精神分析☆自我心理学☆自己心理学

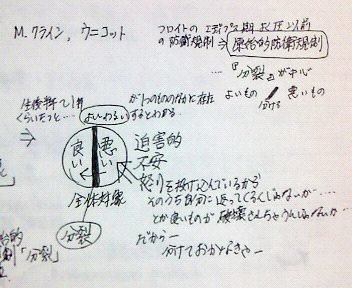

★【対象関係論】→M.クライン、ウニコットフロイトのエディプス期、抑圧以前の防衛機制⇒原始的防衛機制…『分裂』が中心。

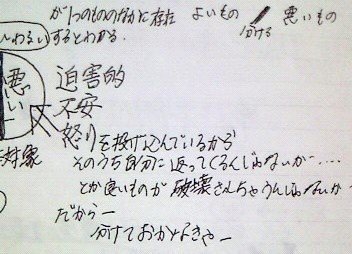

よいもの/わるいもの に分ける。

泣くと満たされる⇒よい対象泣いても満たされない⇒悪い対象<部分対象>

↓生後半年~1年くらいたつと…よい・わるいが1つのもののなかに存在するとわかる。

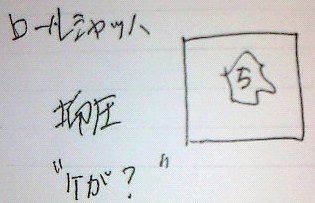

特徴この原始的防衛機制の【分裂】が優位。全対象のうち“悪い部分”に迫害的な不安から沸き起こる“怒り”を投げ込んでいるから、そのうち自分に返ってくるのではないか…良いものが破壊されるのではないか…∴分けておかなくては!【投影性同一視】EX)子どもやクライアント看護師が検温に来て熱を測ろうとしたとき、体温計を割ってしまった!“あっ!怒られるかも知れない!”→怒られると思っているのは自分なのに、相手が怒ったと仮定して対応“体温計ぐらいのことで、ぐたぐた言うなよ!”と悪態をつく。相手がこう思っているんじゃないか…

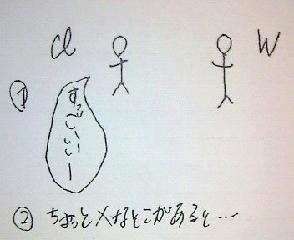

健康な人↑

ちょっと症状のある人↑

①クライアント:「あの治療者、すっごいいいー」

②ちょっと×なとこがあると…クライアント:「あの治療者だめー」

③みんなに言いふらす。

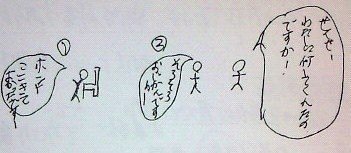

例)この人と結婚したから、自分は浮気したんだ!←罪悪感に苛まれないための方法。<ボーダーの人>配偶者は自分のコントロールに乗ってくれる人を選ぶ。①クライアント:「ホントココに来てよかったですー」②治療者「そろそろお時間ですよー」③クライアント:「せんせー私に何してくれたんですかー!(怒)」

BPDは治るの?精神分析的には、何かひとつひとつ解決していって積み重ねて成長していくと…本人の成長。そもそも何が治るということ?

抱えるパターンを理解して接する必要がある。

クライアントの“こき下ろし”になると治療者側としては、すごーくいやな気分になる。

非常に無力感を抱かせられる。じつは、これこそがコントロールされている証!

そこでコントロールされているままだと専門家とは言えない。

周りにいるお友達などと同じになってしまう。そのあたりをこちらが理解して接する必要がある。

とにかく他者をコントロールしようとするので!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?