森林管理NPOの展開における地域的共同関係の構築とその条件 環境マネージメントとパートナーシップ

note掲載にあたって

中俣保志名義で、北樹出版より2006年7月に出版された宮崎隆志・鈴木敏正編『叢書 地域をつくる学びⅧ 地域社会発展への学びの論理ー下川町産業クラスターの挑戦』の第二章二節及び第三章四節担当個所を、こちらに転載いたします(今回は第二章二節)。この件に関して、北樹出版編集部にご協力について快諾いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。それと、本書で、紙面編集の段階で掲載ができなかった図表をこちらに掲載いたしました。

一. はじめに

これまで他の章で確認したとおり、一次産業特に林業・農業を基幹産業とする下川町において、地域経済の視点で持続的な発展を展望するという課題は、町内の行政・産業団体・住民それぞれにとっても共通の課題である。

一方でこれまで下川における以上の取り組みや、地域づくり運動を、対象とする地域の内発的発展に照らして理解する研究(鶴見和子『内発的発展論の展開』(一九九六年、筑摩書店)および保母武彦『内発的発展と日本の農山村』(一九九六年、岩波書店)など参照)や、それらの実践が新規参入者の手によって始められるという事例も紹介されてきた(坂本礼子「森林環境保全と内発的発展論」(『ソシオロジ』第一一七号、第三十八(一)巻、一九九三年)および、井上治子「環境破壊に抗する市民たち」(鬼頭秀一編『環境の豊かさを求めて』昭和堂、一九九九年)参照)。以上の先行研究をふまえると、環境保全や地域における持続的発展という課題は、実践が展開される地域の内発的発展を高める主体のありようや、それらの諸主体が形成する関係性に留意して、実践分析する必要がある。奈須は、下川町の事例を内発的発展論として位置付け、一方で内発的発展論が抱ええるジレンマとして、自治体行政が住民参加などを行うことで取り組まれる「政策的な内発的発展」と、ボトムアップ型に住民の中から発生する「社会運動としての内発的発展」との関係に言及している(奈須憲一郎「地域の内発的発展における『新住民』の果たす役割-北海道下川町を事例として」北海道大学農学研究科林学専攻森林政策学講座修士論文、一九九九年、四~九頁参照)。この章でも奈須の指摘をふまえ、下川町における「内発的発展のジレンマ」を生み出す地域的な条件の明確化と、そのジレンマに対して同町の住民がどのように課題化し、それをのりこえていったのかという点にも注目する。また、「内発的発展のジレンマ」という視点は、近年の地域社会研究をふまえるならば「住民相互のローカル・ガバナンスがいかに形成されてきたのか」という重要な論点を提示するということも申しそえておこう(ローカルガバナンスに関しては、神野直彦・澤井安勇編著『ソーシャルガバナンス』(東洋経済新報社、二〇〇三年)第一章(二~五六頁)、第三章(一四四~二一五頁)、および第四章(二一八~二五〇頁)参照のこと)。

この章では、下川町内における森林管理NPO「さーくる森人類(以下森人類と略記)」を対象とし、この団体が、どのような経緯で下川町で実践を行い、彼らが実践の中でどのような共同関係を組織内で構築してきたのか、またどのような地域的共同関係を形成するにいたったのか、またその共同関係の構築に対して、地元行政や経済団体である森林組合など既成の影響力を持つ諸団体がどのような影響を与えたのかという点を、関係者からの聞き取りにより構造化し確認する。それらをふまえ、「森人類」の実践における課題が下川町の全体構造に規定されつつ展開されている点、すなわち下川町における内発的発展の地域的条件を確認する。

二. 森人類の展開

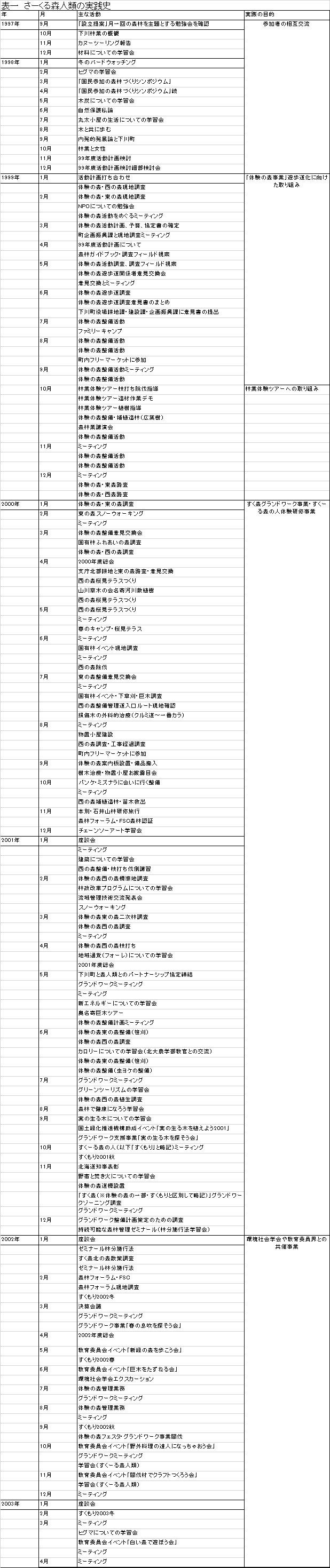

まずこの節では、「森人類」の展開してきた歴史および彼らが同組織の中で実践を通して形成してきた共同関係を確認する。「森人類」の活動・実践史を表一にまとめた。

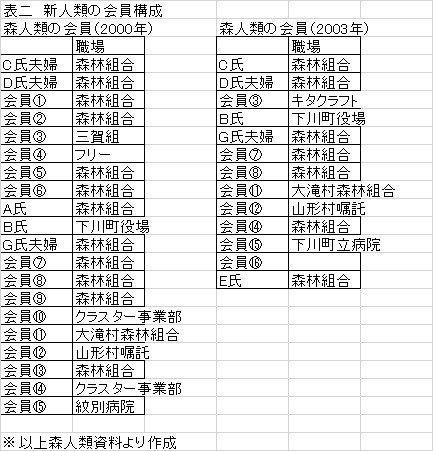

森人類の活動は、九七年にさかのぼれる。同年、町内の森林組合職員で新規移住者でもあるA氏は、フォレストコミニケーションなどを境に、町外新規移住者やUターン者が、森林組合の職員として増加していることから、彼ら彼女らたちによる交流の場や職場の課題などを語り実践を行う場を形成する必要を感じていた(表二、表三参照)。森林組合の職場や交流を求めていた町内の青年などから、A氏は相談され、総勢十数名の会員で同年九月に組織を設立することに協力した。当面の間事務局としてA氏が就任し、月一回の交流と会員の専門性を主題とする学習会活動を行うことが確認された。以下立ち上げから、二〇〇一年度の活動までは、A氏が代表補佐(当時事務局長は代表D氏が兼任であり、後にA氏勇退後代表職は事務局から分離)としてかかわることになる。また学習会を始めて、一年が経過したころ、町内の温泉宿泊地近くで「森人類」の活動フィールドである「体験の森」で遊歩道の整備計画があり、当時企画振興課補佐とA氏とのやり取りの中で計画段階から意見交換、下見を行政(道:北部耕地、下川町:農務課・企画振興課)と一緒に行うということになった(事業主体は道庁・北部耕地)。この時期から、同森林の遊歩道設置のための調査や学習会を「森人類」でも行うようになった。九九年から森人類の活動をつたえるものとして、遊歩道事業の進展を伝える「活動報告」が発行される。この年国有林整備事業である「ふれあいの森事業」にも森人類は参加することになる。また、遊歩道事業が町と道の補助金を財源としていたことから、三者の活動の意見交換会を行うようになり、同事業を進めるための協定書を作成し組織間の関係を明確にして活動した。また、活動の議論の中で、NPOの活動に対する道の補助金が存在することを知ったのをきっかけに、NPO自体に対する学習会を行うようにもなった。この遊歩道整備事業は二〇〇〇年まで行われることになる。遊歩道整備事業中から「管理委託」契約を、遊歩道が完成した後二〇〇一年には「パートナーシップ協定」とを、下川町と「森人類」は締結することになる。「パートナーシップ協定」とは金銭契約ではなく、町有林である「体験の森」を、ある程度NPOの主体性にまかせることを明文化した覚書であり、「管理委託契約」は、下川町行政として遊歩道の維持管理に責任を持たなければならない部分を外部である「森人類」に金銭を伴って委託するという契約である。以上確認したように九九年からおこなった遊歩道事業がきっかけとなり「森人類」は、道や町をはじめとする行政との間に事業ごとの協定を行い、町役場や森林組合等町内の組織に対し実践的な存在として承認されることとなった。また「森人類」の活動報告を発行するなど、町民に対しても活動をアピールし始めた。A氏が事務局を行っていた九七年から二〇〇一年までの「森人類」の活動目標は、以上確認したとおりはじめの一年間が会員相互交流の場の創造であり、その後は遊歩道事業の活動を通じて、町内外にその存在をアピールする時期であったといえよう。

このころから、「森人類」では、第一の転機がおとずれることになる。それは、二〇〇二年度でA氏が事務局を勇退したことである。この勇退については後述するが、「森人類」を創設以来ささえてきたA氏が事務局からはなれることで、「森人類」はリーダー的役割を失うことになった。一方で次世代のリーダーとしては、森林組合にて森林管理の現場職でありUターン者であるC氏(当時「森人類」事業部長)と移住者であるD氏(当時「森人類」代表)、それに大学院時代から下川町の地域にかかわり役場職員といて九九年から赴任しているB氏の存在が大きかったが、次世代のリーダーたちの活動スタイルが確立するまでには若干の時間が必要であったといえる。丁度この時期に下川町に移住してきたE氏は、以下のように当時の状況を語っている。

「B氏とC氏が、当時の『森人類』の活動の流れをつくるのにがんばっていたと思う。C氏は森林体験のツアーや、合宿などファームインの要素も取り入れた林業体験の事業に関心を持ちその流れを作ってきたし、B氏はNPOや地域で活動する組織のサポート体制を調べて下川町や『森人類』に活かせないかということを考えていたと思う。」

このような転機の経験を経た中、「森人類」は、遊歩道整備事業に加え二〇〇二年度以降新たな活動スタイルの形成を目指していく。二〇〇二年三月の教育委員会イベント「新緑の森を歩こう会」をはじめ、「巨木をたずねる会」、「野外料理の達人になっちゃおう会」、「間伐材でクラフトつくろう会」、「白い森で遊ぼう会」など、年五回もの共催イベントを手がけるようになる。これは、B氏と同じ課に配属されていたF氏が、二〇〇一年度から下川町教育委員会社会教育課に配属されたことに起因する。配属間もないF氏は、当時全国的に教育委員会の目標として国や道でも推奨されていた「地域の教育力を高める」活動支援を下川で実現できないかと考えていた。配属一年目は地域の課題状況などを把握するために積極的に動くことは困難であったが、二年目以降は、B氏の仲介もあり、「森人類」との接点を有効に活用するようになる。当時「森人類」は事務局の勇退という課題を抱えながらも、道内ラジオ番組などで紹介され全国的な森林イベントを主催したり道庁との間に街づくりを通して接点ができるなど、町内の活発な人材資源としてF氏は評価していた(F氏が町内のさまざまな人材と協力した他の事業として保健婦との共同事業がある。本書第 章参照)。また「地域の教育力」という点で、F氏は教育委員会に配属してから、親同士の子育て観が多様である一方で、町内で近所付き合いなどがだんだん減少するにあたり親同士対話の場の創造が必要であるという課題認識をもっていた。そのような点から、「森人類」が整備した遊歩道を使用して彼らに環境学習的なガイドをしてもらい、町内の親子で参加できる企画を「森人類」の会員と議論して企画した。また季節ごとの森林を楽しんでもらおうとの配慮から、年に四回程度の企画を行うこともそのときに企画した。これらの企画では二十から三十名が常に参加しており、その後も継続して行われることになる(表四参照)。

また、C氏を中心として進められてきたツーリズム事業である「すくーる森の人」の事業化も二〇〇一年度から行われるようになる。もともと森林組合と下川町役場共催してはじめた林業体験合宿「フォレスト・コミニケーション」によって、「森人類」の代表D氏が下川に移住してきたこともあり、「林業や森とのかかわりのすばらしさを体験してほしい」というC氏の活動理念は、「森人類」の会員にも共有され事業化が実現された。さらにC氏は体験ツアーで下川を訪れた人との出会いの場として、自身の自宅の一部を民宿(B・B)として活用するようになる。「すくーる森の人」の事業では二〇〇一年から四年までの間で参加者が五十八名にのぼり(表五参照)、その参加者のうち五組九名が移住者として下川町に移住した(うち四名が再移住※二〇〇四年十一月現在)。がこれらの事業で行った「交流」事業で得られた経験は、C氏の考える街づくり活動での基本として、「参加者一人一人の意見を大切にする」姿勢として深められたという。以上二〇〇一年度以降の「森人類」の取り組みは、以前から行っている遊歩道整備儀行に加え、遊歩道を使用した森林体験ツアーや、以上のような教育委員会との取り組みによる町内の環境教育活動にも積極的に参加し、町内の住民層にさらにその存在をアピールする時期であったといえよう。

以上のような「森人類」の発展の中で、一方で新たな課題が表出してくる。それは、事業が拡大し町内外にその存在がアピールされる一方で、活動にあたる人材に偏りが生じるという事態である。また、移住者によって会員のほとんどが構成されている「森人類」にとって、再移住の問題も、この人材問題に影響を与えた(表八参照)。下川町における移住者の再移住問題についてはすでに先行研究でもふれられているが(奈須前掲書二十三頁から二十六頁参照)、その詳細と課題については後述する。これらの課題をふまえ、二〇〇四年の十二月においては、会員層を整理し、「「森人類」の事務局、会の企画にける協力会員、サポーター」というような区分を設けて新たなNPOとして会を出発させるための準備会が行われた。これによって、二〇〇五年度からは、「森人類」はあらたな森林NPOとして再出発することになる。

以上「森人類」の活動の展開を順をおって確認してきた。次節では、以上の活動史をふまえ、それぞれの時代で「森人類」の会員が直面してきた課題を紹介し、その課題の出現するにあたった地域的な条件や課題に取り組む中で形成されてきた会員相互の共同関係について確認していく。

三.「森人類」の活動課題と会員間の共同関係の構築

この節では、「森人類」の活動の中で転機と思われる時期を取り上げ、その時期における「森人類」の課題を関係者から得られた聞き取りから構造化し、その課題が出現するにあたった地域的な条件やその課題を乗り越えるために形成されてきた会員間の共同関係の形成に言及する。

まず「森人類」が直面した大きな課題をここでは二事例に絞ることにする。一事例は創立以来事務局を務めたA氏が勇退しその後の事務局体制が形成されるまでの時期であり、もう一事例は、「森人類」の会員構成を再構築することが事務局内で課題化された近年の例である。なぜこの二事例を取り上げたのかといえば、これらの課題が、下川町の移住者が抱える普遍的な地域課題と密接に関係しているところから派生したものと理解できるからであり、これらの課題を「森人類」の発展史にそくして分析することで、下川町にける内発的発展の地域的条件や課題を明確化することが可能になると考えるからである。以上の二事例を端緒としつつ、この節の後半では「森人類」の課題が出現するにあたった地域的な条件やその課題を乗り越えるために形成されてきた会員間の共同関係の形成に言及する。

まず、「森人類」が課題として直面したはじめの事例である事務局の勇退について言及する。上述したようにA氏は、職場の森林組合に林業経験が皆無である新規移住者がふえた状況から、地域で移住者が交流したり町内の課題について話し合ったりすることのできる場の必要性を感じていた。若手の森林組合職員からの要望もあり、「森人類」の初代事務局長に就任することになる。ただ、A氏は「森人類」立ち上げにあたって、二つのことを別の実践から得た教訓を念頭においていたという。その一つはA氏が参加していた移住者を中心とする「アブラコの会」での教訓である。同会は町内の一ノ橋地区の公民館建てかえ計画に関して、当時関心の高かった移住者を中心とする地域住民が、建てかえの必要性などを自治体行政に問いかけることをきっかけとした社会運動的な側面を持つ交流集会であった。その後同会は親睦会的な側面が強くなったとA氏は判断し会にかかわらなくなった。同会でA氏は会の運営で親睦会的な側面だけの会員交流では、会に対する意識の高い層意外はいずれ離れていってしまい結果「親睦のための親睦」が会の活動の中心になってしまうという教訓を得たという。教訓のもう一つは、森林組合の組織を「森人類」のメンバーたちの長所をうまく取り入れる組織に変化させていくという課題である。このことは「森人類」の会員がほとんど森林組合で働く者によって占められていた点に起因する。九二年以降、移住者を受け入れてきたが、そのうちほとんどは肉体労働である森林管理業務にかかわることになる。森林管理業務は、森林組合事務局業務と異なり夏は炎天下の冬は極寒の森の中で作業を行うことになる苛酷な労働である。A氏は、そのような内実を知るにあたり、「森人類」と森林組合の両立は、組合で働く会員には困難があると考えた。一つは下川で働く理想「森についての強い思い」と現実の職場での「肉体労働のカベ」とのギャップからくる困難であり、もう一つは、森林組合に高学歴者が多い移住者の意見をうまく組織的に反映させる仕組みを持ち合わせていないという森林組合の現状からくる困難である(奈須前掲書二十三頁から二十六頁参照)。このようなものを打開するためにゆくゆくは森業の専門高等教育機関でもある「フォレスト・センター」のような組織と「森人類」との合流もA氏は考えていた。A氏は、以上のような教訓や課題認識を持ちながらも、森林にかかわる先駆事例の検討や専門的な課題も扱ってきたが現状の森林組合で実現するためには組織的な体制をととのえる必要があり、そのための「社会運動」「住民運動」的なアプローチを「森人類」においても常に念頭においていたという。以上のような「森人類」におけるA氏の課題認識やアプローチに対して、他の会員との間で若干の差が明らかになったのが、九九年ごろである。以上確認したように遊歩道整備事業などが順調に進む一方、森林組合で森林管理業務を行っている会員の中から、「自分のやりたいところから活動を行おう」という意味での「自己実現」をキーワードとする世代が形成されてきた。C氏やD氏、チェンソーアートなどを本業とするG氏などがこのグループの主な存在であった。このグループは、A氏の社会運動論的住民運動的アプローチに対して一定の理解を示していたが、A氏の構想の全体的な方向性に対しては、一定の自立性を持ちたいということから「活動に前もって意味付けを与えるより自分のやりたいことから出発したい」ということを活動の中核に据えていた。このグループの意見の背景としては、森林組合の持つ組織的課題が関係していると思われる。A氏の構想としてあった「森林組合と『森人類』との両立」という課題設定に対して、森林管理業務の現場にたずさわってきたこのグループからしてみれば、「人づくりと森林組合の実態とのギャップ」が超えがたい大きな課題として存在していた。その課題に取り組むよりは現実に実現可能で自身が取り組みたいと思える実践課題を積極的に進めていきたいという気持ちから、以上のような「自己実現」を志向するような実践スタイルが形成されたといえよう。そうするならば、ここでふれた実践に対する実践家間の姿勢の違いは、単純に考えの違いというよりは地域の中で実践を行うもの同士の間である種の階層化が存在しその階層ごとに実践の課題認識が異なっていたことを示すものではないだろうか。そしてその課題認識のズレに「移住者の意見を反映させる組織的な仕組み」という森林組合の組織的な課題がかかわっているのではないかという点を、ここでは仮説的に示すにとどめることとしよう。以上の課題は節をあらためて後述することとする。

「森人類」の発展史における第二の課題として、「森人類」メンバーの会員ごとの役割分担の変化について言及したい。前述したように事業が拡大し町内外にその存在がアピールされる一方で、活動にあたる人材に偏りが生じるという課題がおこった。また、移住者によって会員のほとんどが構成されている「森人類」にとって、再移住の問題も、この人材問題に影響を与えた。これらの課題をふまえ、二〇〇四年の十二月においては、会員層を整理し、「『森人類』の事務局、会の企画にける協力会員、サポーター」というような区分を設けて新たなNPOとして会を出発させるための準備会が行われた。

このような人材の偏りを、「森人類」事業部長であるC氏は、特に遊歩道整備事業のように夏場数回にわたって広範囲の遊歩道ぞいの草刈を行うなど肉体的な疲労を伴う事業で参加者の偏りがでている点を例にあげて以下のように語っている。

「事業の中で特に遊歩道整備は継続的におこなうため、特に夏の草刈など一部の人の負担が大きくなる。ただ会員自身が森林組合の仕事や街づくりの活動など多面的に参加していることと、休みの日まで遊歩道の整備を行うというのはこちらとしても強く言えない面もある。」

上述したように「森人類」の会員のうちほとんどが森林組合職員であり、その中でも肉体労働である森林管理職につく会員も存在する。そのような状況の中、休日まで森林の仕事にかかわりたいと思う会員に偏りが生じてきてしまった面もあるといえよう。また、そのような状況の中、「自分のやりたいところから活動を掘り下げる」「自己実現」ということを活動の基本においているC氏(事業部長)やD氏(代表)も「義務化してまで活動をしてほしいとは思わない」という活動に対する考えから、会員に強く要請はしなかったものの彼らを含め事務局的な存在の会員に負担がかかった。第一の点の課題とあわせて、今度は地域における活動と自身の労働環境との統合という課題の中で、以上のような第二の課題が発生し、「森人類」の活動スタイルに変化を与えたという点が確認できよう。

四.地域NPOの発展課題と地域職業団体の影響力

以上、森林管理NPOである「森人類」の活動史および、その展開過程における課題として「森人類」内の運動方針の変化と人材の偏りの問題、さらにはその「森人類」の問題が、会員のほとんどが所属する森林組合の移住者の参加システムという町内の別組織の課題と結びついているのではないかという点を仮説的に指摘した。

ここでは、以上の点をふまえ森林組合が、街づくりや「森人類」を含めた移住者達にとってどのような役割を果たしてきたのか、課題は何かという点を明確にしてみたい。さらに、下川町におけるNPOが発展する際の地域的条件としての森林組合の役割を考察する。

下川では上述したようにさまざまな移住者、Uターン者が九〇年代増加した。さらにその移住者達などを中心に、「森人類」や「サンルダム建設を考える集い」のような社会運動、さらにはチェンソーアートやC氏によって行われている体験ツアーBBなど、移住者が地域の文化的な担い手としても活躍してもいる。そのような移住者を下川町に引き入れた要素として、森林組合の存在は大きい(奈須前掲書第三章参照)。他の章で紹介したように、九六年から三年連続で行われた森林組合と商工会、町役場の共催による「フォレスト・コミニケーション下川(フォレコミ)」の影響力はもとより、移住者の就労先としても森林組合は大きな役割を果たしてきたといえよう。

以上のように下川町の移住者に大きな影響を与えてきた組織であるからこそ、その組織の現状がその後の移住生活に大きな影響を与えることも無視できない。上述したように、移住者のうち森林組合で就職し森林管理業務に希望して配属される者も多かったのだが、その移住者のほとんどが再移住を行うという九〇年代の状況が先行研究により指摘されている(奈須前掲書二十五頁参照)。このような現状は、現在どのような状況であろうか。二〇〇四年森林組合に従事した移住者のうち三名が同組合を退職している。そのうち一名は町内の役場に就職したが他の二名は町外に再移住した。このような再移住につながる原因は、「理想と現実のギャップ」という移住者側の問題も指摘できるが、一方で森林組合の労働過程の課題としても捉えることができる。下川町に移住し二〇〇四年まで森林管理業務の現場で班長を行っていたC氏は、移住者の理想に答えることの難しい職場の状況を以下のように語っている。

「町外の人材を呼びこんでくるという点で森林組合が大きな役割を果たしたことは確かだが、今の森林管理業務では理想と現実のギャップが大きすぎる。…中略…現場では先に入ったものがリーダーだという意識も強いし、A氏が部長時代に改善された点も多いけれど職場環境もまだまだ近代化が必要なところがあると思う。理想を持って森林管理にきたものにとっては、このギャップに悩むものもいると思う。…中略…また『人づくり』ということを町のリーダーの人たち(町長や森林組合長など)はいっているけど、きた人を地域で育てるという意味では課題がまだあると思う。」

実際に森林組合の近年での移住者雇用拡大策の実態を示す指標が、林業人材登録数の増加である(表九参照)。二〇〇〇年から二〇〇四年にかけての登録者数統計によると、年々増加し、二〇〇〇年の登録者数である一八名から現在では二九名と五年間で一・五倍ののびを見せている。一方で実際に就業する就業者は、森林組合の欠員状況にもよるが、二〇〇〇年・〇一年が一名づつ、〇二・〇三年が二名づつという状況になっている。この登録者数の増加は、いわば森林組合からすれば、買い手市場であり、フォレストコミニケーション以来行ってきた森林組合の移住者雇用拡大策が一定の成果を得たことを示しているとみていいだろう。

このような森林組合の取り組みは、他の章でもふれたように、高度経済成長期以降下川町の「雪崩のような過疎化」をとめる対抗策として八〇年代の原田町長期以降行われてきた自治体行政による「政策としての内発的発展」を高めるための取り組みとも呼応するものであった(下川における過疎化の状況と同町の社会構造については、北島滋『開発と地域変動-開発と内発的発展の相克』(東信堂、一九九八年)第五章(一七五~二一五頁)参照)。しかし、上述したように、地域における内発的発展の取り組みは、地域のさらされている現状により「政策としての内発的発展」の取り組みと「社会運動としての内発的発展」のジレンマにさらされる。下川町における森林組合の移住者雇用拡大支援策は、さまざまな組織や行政との協力により一定の成果を勝ち得たという点で「政策的な内発的発展」の側面と、移住者達を労働組織としてどのように有機的に統合するかという点で「社会運動としての内発的発展」の側面とが一つの地域職業組織の中で内部矛盾として展開しつつ事業化せざるを得ないという限界を持つものでもあったといえよう。町内の基幹産業組織であるが故の地域的な構造的矛盾を含みつつ人材拡大事業が行われてきた森林組合の性格が、その移住者によって主に形成されてきた「森人類」の活動を規定してきた点を確認してきた。今後も「森人類」のような地域活動やNPOにとって、森林組合の影響力は大きなものとなり得るという点で、今後森林組合自身が抱える「内発的発展のジレンマ」の打開策と、「政策としての内発的発展」を支える既存組織(自治体行政や森林組合等産業組織)と社会運動的な組織との相互統治(ローカル・ガバナンス)やコーディネートの可能性は、下川での地域活動における大きな実践課題となっていくだろう。

五.まとめにかえて 展望としての新たなNPOの展開

以上下川町における森林管理NPOの活動を手がかりに、下川町におけるNPOの展開の課題や条件、NPOが地域で展開する際に構築してきた関係、NPOの発展課題と森林組合との関連などにふれ、同町における内発的発展の担い手やローカル・ガバナンスの可能性にふれてきた。その過程で明らかになったのは、地域活動やNPOにとって、森林組合自身が抱える「内発的発展のジレンマ」の打開策と、「政策としての内発的発展」を支える既存組織(自治体行政や森林組合等産業組織)と社会運動的な組織との相互統治(ローカル・ガバナンス)やコーディネートやその担い手の必要性という課題が仮説的に示された。 ここでもう一度「森人類」の発展史にもどり、以上のような萌芽を「森人類」の今後から展望してみたい。上述したように「森人類」は担い手の偏りという課題を解消するために、会員層を整理し、「『森人類』の事務局、会の企画にける協力会員、サポーター」というような区分を設けて新たなNPOとして会を出発させるための準備会が行われた。これによって、二〇〇五年度からは、「森人類」はあらたな森林NPO「NPO法人森の生活」として再出発することになる。この組織では、活動目標として下川の森林の案内役・相談役として「森のコンシュルジュ」サービス、ツーリズムのさまざまな可能性を研究実践していく「森のツーリズム」、今まで「森人類」の活動で整備や体験ツアーを行ってきた「体験の森」の活用計画や森林の共同運営・購入などを目的とする「森の手仕事」の三つを大きな柱としている。新たなNPOがなぜ必要になったのかについて、新組織の事業計画などを提案したC氏は、今までの「森人類」と比較する形で同組織の展望を以下のように語っている。 「町とパートナーシップ協定を結んだり、『すくーる森の人』を行ったり、教育委員会との間で協力して環境学習の場づくりを行ったりと『森人類』の存在意義を示すという点では、成果が得られた活動だったと思う。これからもこれらの事業は継承していきたい。…中略…しかしいままでは、やはり任意団体。参加する側も社会的責任という意識はなし、こちらもそれを強く言うことはなかったと思う。そういう中で人材の偏りの問題が出てきたのではないか。…中略…いままではNPOに対しても法人化するという議論はでてもなかなかふみきれないということがあった。NPOを名乗っていたが、法人登録という形もないままだった。これからは既存の組織に頼るということではなく、NPO法人として社会的な責任というか組織としてきちんとした対応をしていきたいと思う。…中略…活動に関しては地域内で活発なことをやっている個人とも事業ごとに協力していきたい。横との関係が重要だと思う。下川もクラスター研究会が、既存組織間で結びつく活動を目指していたが僕達は、よりきめ細かな形で本当にパートナー同士の連携としてかかわりをつくっていきたい。」新しいNPOである「NPO法人森の生活」では、以上でふれた森林組合の「内発的発展のジレンマ」にかかわってきた経験から、地域NPO組織としての自立性が活動課題としてC氏に認識されていると考えてよいだろう。またその自立性を地域の個人単位で地域づくりに関心のある層との協力(ローカルガバナンス・相互統治)が実践課題としても認識されている。今後これらの実践が、下川町の内発的発展が抱える「内発的発展のジレンマ」に対しどのように対応していくのかということが、下川における地域発展の協同関係・相互統治システムの構築という点で、既存組織の変革に影響を与えることがあるならば、今後も重要な役割を果たすことが予想される。

※この章の論文の作成にあたり、文部科学省科学研究費学術創成研究(二)「グローバリゼーション時代におけるガバナンスの変容に関する比較研究」の一部研究費を利用して当該地域調査を行った。

図表一覧

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?