ワクチンは効いているのか 5月

5月は世界全体で7億回以上の接種が行われた。4月より約1億回増えた。累計の接種数は18億回を超えた。発表をしていない国もあるので推計値ではあるが、世界で12億の人間が少なくとも一回はワクチンを接種したことになる。率で言えば、17%ほどである。一番多くのワクチンを接種している国は中国で、5月は約3.4億回になる。世界のワクチンの約半分は中国で接種されたことになる。中国は累計でも6億回に達しており、世界のワクチンの約3分の1は中国で接種されている。この傾向は今後も続くであろう(数字は5月26日時点でのもの)。ところが、セーシェルやチリでは、ワクチンをほとんどおの国民に接種したにも関わらず、感染爆発が起こっている。両国とも中国製ワクチンを使っている。また、中国製はシノファーム、シノバック、カンシノ、ディマーなど多くのワクチンを接種しており、中国製ワクチンを使っている国は世界で69カ国に上る。実はファイザー製のワクチンにも中国の復星国際が製造開発に関わっていることはあまり知られていない。

ここでは、Worldometer の Coronavirus Update の Total Cases で過去に50位以内に名前を連ねたことのある91ヶ国と、50位以内には入ったことはないが、セーシェル、モルジブ、スリランカなど、インド周辺国、タイやベトナムなどの東南アジアや台湾で異様な感染爆発が見られる国々9カ国、合わせて100カ国について、ワクチン接種後の感染者数の増減をもとに、ワクチンの効果のほどを調べている。5月26日時点で、世界209の国と地域でワクチンの接種が始まっている。ここでとりあげた100カ国全てでワクチン接種が始まっている。

数だけでなく、種類も増えているワクチン。

複数の国で接種されているワクチンは、ファイザービオンテック(ファイザー、米独中)、アストラゼネカ(英)、モデルナ(米)、ジョンソンとジョンソン(ジョンソン、米)、シノファーム(中)、シノバック(中)、カンシノ(中)、スプートニク(露)、エピバック(露)、バーラト(印)の10種類のワクチンが複数の国で接種されている。シノファームには武漢製と北京製の二つがあり、GitHubでは区別をしているが、ここでは同じものとして扱う。ウズベキスタンではディマー(RBD-Dimar)という中国製ワクチンが接種されている。また、カザフスタンではカズバック(QazVac)、キューバではアブダラ(Abdala)とソベダラ(Soberana02)という自国生産のワクチンが接種されている。

日経の「チャートで見るコロナワクチン」(https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/)によれば、上記の14種類のワクチンの他に、サノフィ(仏)、コバックス、ノババックス(米)、ガマレヤ(露)、メディカゴ(加)、キュアバック(独)のワクチンが契約されている。このうち、ガマレヤはロシアの研究所でスプートニクを生産している。コバックスは途上国にワクチンを供給する機関で、アストラゼネカのワクチンを扱っている。サノフィ、ノババックス、メディカゴ、キュアバックについては接種されたという報告は5月26日時点ではなかった。

また、ファイザーが29.63億回、アストラゼネカが20.64億回、ノババックスが15.19億回、モデルナが13.15億回、ジョンソンが11.36億回など、合計で116億回の契約がなされているので、契約したワクチンの約14%が接種されたことになる。

ワクチンの効き具合を測定する2つの指標

ワクチン接種で新型コロナの感染の勢いが弱くなったかどうかは、ワクチン接種が始まった週から各国で「感染速度」がどのくらい減少したか、と「感染速度」が減少する期間がどのくらい続いているかで判断できる。感染速度とはその日の前1週間の1日平均の新規感染者数のことである。感染速度が高ければ、感染の勢いが強いということである。ワクチンの効果の比較をするには、国同士の感染速度の比較が必要になるが、感染速度は人口の多い国では必然的に大きくなるので、直接比較はできない。そこで、ワクチン接種を開始した週の感染速度を100とした時の、ある週の感染速度の値をその週の「感染係数」として計算する。感染係数が100未満ならば、感染の勢いが弱まったことを示す。

感染係数が低くてもそれがその数のままで続いていたのでは、いつまで経っても感染が終息しない。感染が終息するには、感染速度が減少するだけでなく、減少が続くことも大切である。感染速度が減少を続けていけば、いつかは0になり、感染が終息したと言える。そこで、減少を続けた週の数をもう一つの指標にする。減少が3週続いたら−3、増加が5週続けば+5のように表す。

イギリスが2020年12月13日に世界で最初のワクチン接種の報告をしたので、イギリスのワクチン接種開始は2020年12月10日から16日の週ということになる。また、同日が世界のワクチン接種開始週である。下の図は、ワクチン接種開始の週からの世界の感染係数の週ごとの変化のグラフである。

接種開始から2週目までは減少していたが、すぐに上昇に転じた。4週目以降は再び減少に転じ9週目まで続いた。9週目の係数は48.7なので、この週の新規感染数は12月16日の週の半分以下になった。ところが、10週目からは再び増加になって、18週目には係数が100を超えたが、20周目から再び減少に転じている。5月26日の係数は66.5で、4週連続で減少中である。

ワクチン接種後の感染状況(5月26日)

ここで調べている国のうち、ワクチン接種を本格的に開始してから5月26日で7週間以上経った93カ国の感染係数を計算したところ、以下のようになった。

( )内の数字のうち最初のものが感染係数で、2番目のものは4月26日に比べどれだけ変化をしたかを表している。+は感染係数が増えたことを、ーは減ったことを意味する。赤字は前回感染係数が100以上であったが、今回100未満になった国を、青字は逆に今回100を超えてしまったところである。下線を引いた国は4月末から5月にかけて、ワクチンを追加した国である。また、*のついた、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーは長らくファイザー、モデルナ、アストラゼネカの3種を接種していたが、4月末に正式にアストラゼネカを接種停止にした。

太字の国は前回(4月28日)の分ではリストされなかった国である。12ヵ国ある。このうち、セーシェル、ミャンマー、モルジブ、スリランカはかなり早い時期からワクチンの接種を始めていたが、Worldometer の累計感染数が50位以内に入っていなかったので調査はしていなかった。これら4ヵ国国では今回急激な感染爆発が起こったので取り上げることにした。また、エジプトは1月24日に最初のシノファームの接種の報告があったがこの時の接種回数は0で、その後は1月30日に報告があったきりで、3月28日にアストラゼネカが追加されるまで接種の報告はなかった。それ以降は定期的に報告があるので、エジプトではシノファームの使用は単なる試験目的で、3月28日から本格的な接種が始まったと見なすことにする。アルメニア、台湾、ブータン、ジョージア、キルギス、ウズベキスタン、チュニジアは3月半ば以降にワクチン接種を始まったばかりである。台湾とブータンは Worldometer の累計感染数が50位以内に入ったことはないが、セーシェルなどと同様にここ数週間で異様な感染係数の上昇が見られるので調査対象に追加した。

セーシェル、ミャンマー、モルジブ、スリランカでは1月末から2月初にかけて、インドからの供給によってアストラゼネカのワクチン接種を開始した。セーシェルはそれより先の、1月9日からシノファームを接種していた。モルジブ3月にシノファームとファイザーを、スリランカも5月からシノファームとスプートニクを追加した

チュニジアは3月12日から、アルメニアは3月31日からスプートニクの接種を始めた。チュニジアは3月末にファイザーとシノバックを追加、アルメニアは5月にアストラゼネカとシノバックを追加した。ジョージアは3月14日から、台湾は3月21日から、ブータンは3月26日から、ウズベキスタンは3月31日からアストラゼネカの接種を始めた。ウズベキスタンは3月にRBDを、5月10日からスプートニクを加えた。キルギスは3月28日にシノファームの接種を始め、4月28日にスプートニクを加えた。

感染係数が100未満の国は増加した。

5月26日の感染係数が100未満の国は48カ国で、全体の52%にあたる。前回4月28日は37%だったのでだいぶ増えた。先月は係数が100以上であったが、100未満に好転した国も19ヵ国もある。ホンジュラス、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、トルコは減少傾向が続いているので来週、あるいは再来週には係数が100未満になる可能性がある。

フランスは5月19日の累計感染数が5,917,397であったが、翌20日には5,568,551と348,846人も減っている。しかも、2020年の4月に遡って感染数を以前発表した値よりも少なくしている。下の図は修正前と修正後の感染速度を比較したグラフである。 おそらく4月14日のデータに何か不都合な点があったためであろう。フランスは昨年6月にも累計感染数を減少させたことがある。フランスは5月19日の時点での係数は101.2で、6週連続して係数が減少中であったため、5月26日は何もしないでも係数が100未満になった可能性は高い。

今回新たに調査対象となった11ヶ国のうち、ミャンマー、アルメニアの2ヶ国のみが係数100未満であった。ミャンマーはアストラゼネカを、アルメニアはスプートニク、アストラゼネカ、シノバックを接種している。ただし、ミャンマーは2月のクーデター以降、情勢が混沌としているので正しい感染数を報告しているかどうかはわからない。

係数が最小な国はイスラエルで、先月より更に3.2下げ、0.9となった。ワクチン接種時の感染速度の100分の1以下になったわけである。イスラエルはファイザーで接種を開始し、モデルナを追加した。モデルナを追加してからの19週間は、ずっと係数を下げ続けている。ワクチンの総接種数は1000万件を超え、人口を上回った。少なくとも一回ワクチンを接種したものは国民の60%近い。ここはワクチンが効いていると考えられる。

感染係数が低い国はヨーロッパが多い。48カ国中30カ国を占める。イギリス、デンマーク、ノルウェーを除いて感染係数も大きく減らしている。逆に感染係数が100以上のヨーロッパの国はジョージア、ギリシャ、ベルギーしかない。しかし、この三国とも感染係数は減少中である。ヨーロッパでは早くからワクチン接種を始めた国が多く、ワクチン接種数も多い。少なくとも一回はワクチンを接種したことのある者の割合が30から40%になる国が多い。イギリスやハンガリーは50%を超える。

5月26日の感染係数が100以上の国は45カ国で、全体の48%である。今回新たに調査対象となった11ヶ国のうち、台湾、ブータン、セーシェル、スリランカ、ジョージア、キルギス、チュニジア、ウズベキスタン、エジプトの9ヵ国は係数が100以上であった。

係数が最大の国は台湾で、18,728である。台湾は3月21にアストラゼネカのワクチンを接種し始めた。その時の1週間の平均の新規感染数は2.7人であった。しかし5月10日以降急激に増え始め5月26日には508.3人になった。10日から14日は1日平均20人程度だったのが、5月15日以降は1日平均250人以上となっている。10日から14日の感染者全員が放置され、日本における自粛反対派のように、予防もせずに動き回っていれば可能な数字ではあるが、伝え聞く台湾の予防状況からは不可能であろう。従って、以前指摘したカザフスタンやキルギスなどと同様、大量の感染者が台湾に入国したと考えるのが妥当である。実際、中国から多くの密航者があるという報道もある(https://www.mag2.com/p/news/498223)。島国で海を超えて渡ってくるのが大変なので、数はカザフスタンほどではないものの、割合にすれば当時のカザフスタンよりもひどい状態にある。

ワクチンの接種率が高いからといって感染がおさまるわけではない。

接種率が高いからといって、係数が低いとは限らない。接種率が70%以上を持つ国の係数と接種ワクチンは以下の表の通りである。

赤字で示してあるのが中国製ワクチンである。中国製ワクチンを使う国は係数が非常に高いことがわかる。しかも、多くの国で係数が上昇傾向である。唯一の例外がハンガリーである。しかしハンガリーでは5種類のワクチンを使用している。その中でモデルナに注目すると、モデルナを摂取している国の係数は非常に低いことがわかる。カタールのみ係数が100以上だが、かなりの勢いで減少していることがわかる。

このハンガリーは前回指摘した通り、おそらく「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」理論で5種類のワクチンの接種をしているのではないかと考えられる。EUの反対を押し切ってまで中国製ロシア製ワクチンを導入したという話も聞く。下の図はハンガリーの係数の時系列グラフである。

ワクチン接種前は係数が減少していたが接種直後に増加に転じた。その後すぐ減少に転じるも、再び増加し始めた。8週目に、モデルナ、アストラゼネカ、シノファーム、スプートニクの4種類を一気に追加導入した。ちょうどその追加したワクチンたちが効き始めると考えられる14週目から係数は減少に転じ、5月26日で8週連続で減少中である。従って、中国製は係数を悪化させ、モデルナは悪化を防ぐ可能性がある、という仮説が立てられる。

中国との関係が感染の鍵を握る

感染係数が1000以上ある10ヵ国はいずれも中国に近いか、中国製ワクチンを接種しているなど中国と関連がある。感染係数が100以上の国ではオマーン、サウジアラビア、ジョージア、コスタリカ、ギリシア、グアテマラ、南アフリカ、ベルギー以外の37ヵ国が中国からのワクチンの供給を受けているか、地理的に近いかなど、中国との関係がある。逆に、感染係数が100未満の国で中国に近いのはミャンマー、香港、インドネシアのみ。他にメキシコなど11ヵ国が中国からのワクチンを受けている。中国と新型コロナ、関係は深そうである。

中国製ワクチンは効いているか。

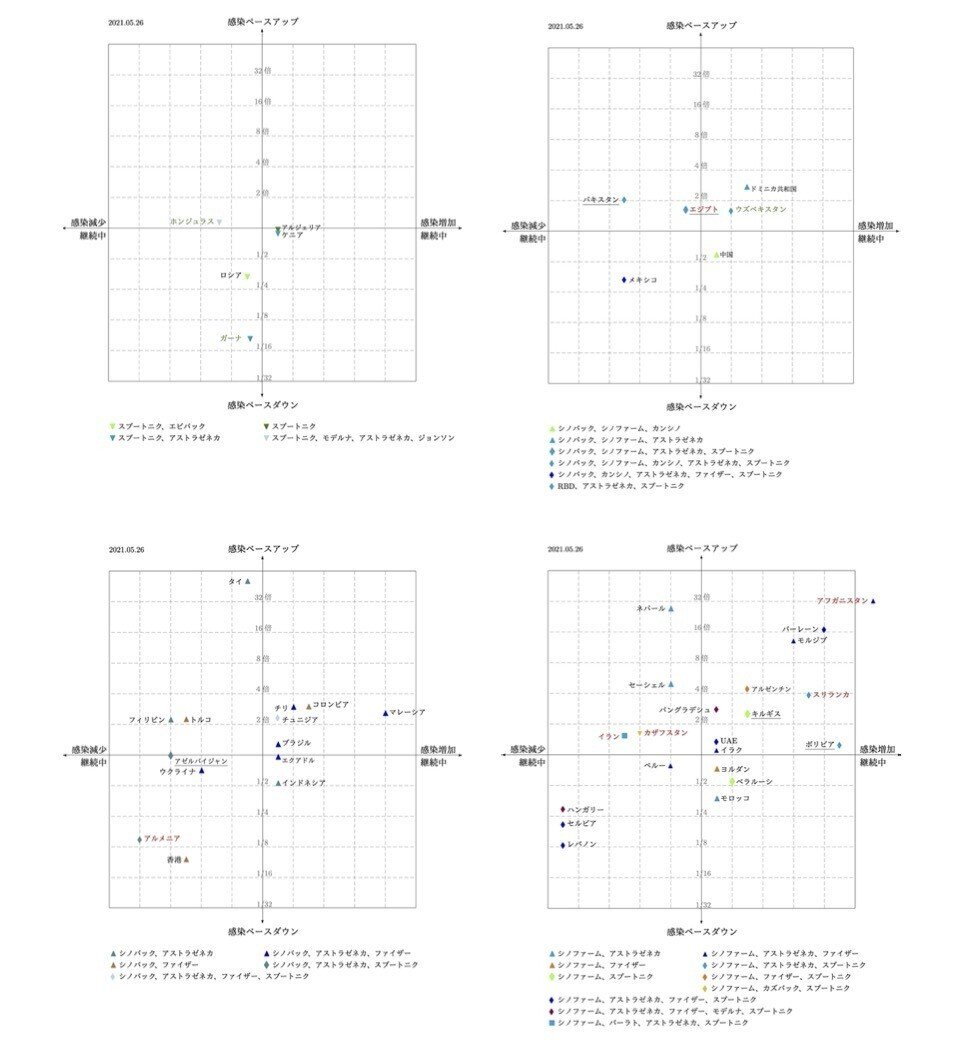

次の図はロシア製、中国製ワクチンが接種されている国の感染状況である。

左上はロシア製ワクチン接種国である。シノファームを接種している国は中国を含め26カ国あるが、このうち21カ国はシノバックやカンシノなど他の中国製ワクチンを接種していない。これらの国の感染状況が右下のグラフである。国名が赤字で書かれているところでは4月28日以降にシノファームの接種が開始されたところである。シノファームは主に南米と中東かそこに近いところに提供されている。

係数が100未満は7国あるが、グラフの中央近辺にある4国は減少が今ひとつ進んでいない。数週間以上減少している国も5国あるが、イランとカザフスタンは数週間連続で減少しているが、シノファームが導入されてから日が浅いので、その影響はあまりないと思われる。ハンガリーは先に論じたように、モデルナの効果が高いと考えられる。セルビアとレバノンはモデルナは導入していないが、ハンガリーのように、数種類のワクチンを摂取しているので、他のワクチンの効果が高い可能性もある。また、プロットがグラフの右上に広く分布している。これは、あまり効果がないということを意味する。

左下のグラフはシノバックを接種しているが、他の中国製ワクチンを接種していない国で、14カ国ある。国名が赤字で書かれているところでは4月28日以降にシノバックの接種が開始されたところである。シノファームは南米と東南アジアに多く提供されている。シノファームよりはばらつきが小さく、係数が100未満は7国、数週間以上減少している国も6国あり、割合ではシノファームよりも成績が良い。ただし、アルメニアはシノバックを接種してから日が浅いので、シノバックの影響は低いと考えられる。逆に、アルメニアと戦争状態の続いているアゼルバイジャンはシノバックを当初から接種しており、シノバックの効果が高いともわれる。その他の国は他のワクチンの効果が高い可能性もある。

下の図は欧米系のワクチンの種類の数による感染状況のプロットである。

左上が1種類のみ、右上が2種類、左下が3種類、右下が4種類の接種しているところである。1種類あるいは2種類しか接種していない国はばらつきが大きい。一見すると台湾やベトナムを見れば、アストラゼネカはあまり効いていないように思える。しかし、1種類しか接種していない国は8カ国あるがそのうち、ナイジェリア、ベトナム、ジョージア、台湾、ブータンは3月に入ってからワクチン接種を始めたので、その効果がまだ出ていない可能性もある。実際ワクチン接種開始後数週間は係数が上昇する国が多い。

3、4種類を接種している国の多くは左下に多くプロットされる。中国製ワクチンを接種している国と比べると、こちらはばらつきが小さい。それゆえ、中国製ワクチンは効いていないところが多いのではないかと考えられる。中国製ワクチンを接種しているが係数の低い国は他のワクチンも接種しており、その効果で係数羽が低くなっていると考えれれる。

欧米系のワクチンを接種している国はヨーロッパが多い。ワクチン接種を開始してもうすぐ半年になろうとしているので、それなりに減少しているが、イスラエルを除いて、いまいちという感じである。イギリスやアメリカはこれまで順調に減少してきたものの、ここのところは増加傾向である。欧米系のワクチンが効かない変種が発生した、あるいは持ち込まれた可能性もある。

ワクチンを追加してどうなったか

4月28日から5月26日にかけてワクチンを追加した国は26カ国ある。内訳は、

ファイザー:4、アストラゼネカ:7、ジョンソン:8、スプートニク:6、シノバック:2、シノファーム:3、RBD:1、バーラト:1である。一度に2種類以上のワクチンを追加したところもあるので合計は26を超える。5月だけの動向を見れば、ファイザーは接種開始した4カ国のうち3カ国で係数が上昇し、ジョンソンは接種開始した8カ国のうち6カ国で係数が減少した。しかし、ワクチンは効果が現れるのに通常数週間かかるので、5月に接種を開始したならその効果の現れるのは早くても6月になる。従って、5月の係数の上下は3月から4月の接種状況に左右される。これは引き続き調べて、次ん投稿の時に結果を発表したいと思う。

中国と仲良くすると感染がおさまる?

前回は、インド周辺国と東南アジアの感染状況がひどくなっていると指摘した。下の図は4月の初めと終わりとでどれだけ新規感染数が増加したのかを表す地図である。赤く塗り分けされたところは3倍以上増えたところである。橙は10%以上増えたところ、緑は10%以上減少したところである。

次の図は5月の初めと終わりとでどれだけ新規感染数が増加したのかを表す地図である。

赤く塗った国が12から6に半減した。橙に塗られた国も10から6に減った。4月にはなかった確実に減っている国(5月中は上昇した週がなかった国あるいは感染数が3分の1以下になった国)も4国ある。ほとんど赤だった、南アジア東南アジアが橙や緑に変わり、橙だったところべちナムやマレーシアが赤に黄色だったインドネシアが橙にと、赤と橙が全体から右下に移ったと考えられる。インド変異種は大乗仏教のように西から東へと伝わっていくようである。実は、赤く塗られた国は中国と反発している国である。青、緑、黄色に塗られた国はインドを除いて、ワクチン供給を受けたり、インフラ施設を中国に発注するなど、中国との結びつきは強い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?