自問自答ファッション #本のワーク がすごいという話(あきやさん講演会感想)

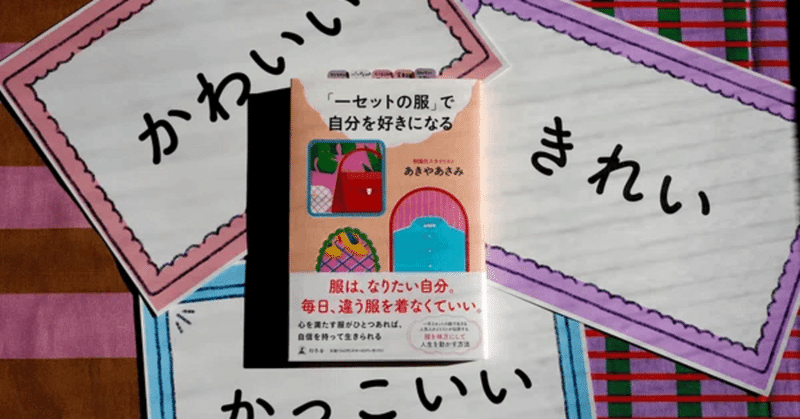

トップ画像はあきやさん提供のものです。

というわけで5月18日、あきやあさみさんの講演会に行ってきました!

講演会の内容や様子は「#あきやさん講演会」で検索できます。

参加者の方のバッグやお洋服、アクセサリーなどを眼福だなあと眺めたり、あ、あのバッグはもしやあの方……などとそわそわしつつ、講演中はごりごりとメモを取り。色々ありましたが元気にしておりますよー、のご報告も兼ねてサインもいただきました。サイン会、朗らか&爆速でした……!

わたしも講演会感想を書こうと当初思ってたのですが、講演会で出た本のワークがこれ、本当にすごいな……!? と思ったのでまずはそれをもって感想に代えたいと思います(いや、でもコンセプトの話とかもしたいな……)。

本のワークって?

5月18日に開催された、あきやあさみさんの幻冬舎大学の講演会で自問自答ファッションの自問自答の方法として「本のワーク」が登場し、twitterではハッシュタグも使われだしています。

「本のワーク」は自問自答ファッションの「なりたい・似合う・好き」を深堀りするための新しいワークでした。「なりたい・似合う・好き」についてはこちら。

ざっくり言うとファッションではその人のなりたい・似合う・好きの3要素をいかに組み合わせるかが大事だというのが自問自答ファッションの考えだけど、自分は何になりたいのか、何が似合うのか、何が好きなのかって意外に自分でもわからないし何なら自分に嘘をついてることも結構あるから難しいよねーという話です(だと思う)。

本のワークのやり方の詳細については5月20日から公開の講演会アーカイブでご確認いただければと思います。

そんなわけでTwitterの「本のワーク」ハッシュタグでは皆さん自分の「似合う・なりたい・好き」の本の写真をあげたりしてらっしゃるんですが、この方法を講演会で紹介された時……正直、最初に思ったのは大変不遜ながら「悔しい」でした。

なんで気づかなかったんだろう。なんで思いつかなかったんだろう。

これでもテキスト創作を趣味にして自分で同人誌も作ったりしてたのに……!

(わたしはあきやさんじゃないからですよ)(そうだね!)

互いに密接な関係を持つ言葉と視覚イメージとを、自分に引き付けながらセットで眺めることで自分を深堀りする。そのために本という、誰にとっても身近で手に取りやすいものを使う(大きい本屋さん、とあきやさんは言ってましたが図書館でもできますよね)、そういう方法を思いつくってすごいな……と。

ちょうどある本を読んで、自分が本を出すならこんな装丁のこんな本がいいなあ……とうっとりしていたところだったので、余計に刺さった部分もあると思います。

とりあえずやってみた。

当日は講演会後にも用事があったので本屋さんには寄れず、とりあえず手持ちの本の表紙だけ見て選んでみました。それがこちら。左からなりたい・似合う・好き、になっています。

写真では各カテゴリ1冊になっていますが、実際には候補として各カテゴリごとに2、3冊チョイスしてから絞り込んでいます。この結果、大体以下のような傾向になるな……?と気付きました。

なりたい:ハン・ガン「すべての、白いものたちの」

白メインのシンプルな表紙。研ぎ澄まされた内容。

(ちなみに写真ではわかりませんがハン・ガンの本は本文用紙に少しずつ色合いの異なる白の紙を複数種類使っています。こちらがわかりやすいです)

似合う:梨木香歩、師岡・カリーマ・エリサムニー「私たちの星で」

セピア、黒の表紙。銀の箔押し。自然モチーフ、静物画などの配置された表紙。「なりたい」「好き」より情報が多いデザイン。エッセイや思索などの内容。

好き:梨木香歩「やがて満ちてくる光の」

青または淡い色の表紙。金の箔押し。自然や植物モチーフ。幻想、ファンタジー、あるいはちょっと切ない内容。

……。

………。

…………………………………………………………。

ねえわたしの作った同人誌の表紙、ほぼ全部、この3カテゴリの色のどれかをメインに使ってるんですけど……!?

ちなみにわたしの自己紹介バッグはペールブルーで、白とどちらにするか最後まで迷いました。初めて買った高い服ことCabanのスカートは白地に植物モチーフ。

靴は全て黒、Y'Sのスカートも黒。今夏の制服のユニクロスカートは青、去年購入したカーディガンも青。

あっ、去年買ったバングルは銀の輪に大きくて尖った水晶がついてました。

……上記要素とこれまた完全に方向性が一致しています。えええええ。

(そして今のファッションは「好き」要素が多いんだなあ、という気付き)

*

前述の通りわたしはテキスト創作をしているのですが、この作業をして本を並べてみた時、本の表紙、内容と併せて自分の創作の「似合う・なりたい・好き」を目の前に見せられたようでびっくりしました。特に、好きで憧れるのはファンタジー系なんだけどあくまで「好き」なのでそちらに完全に行ききることはできない、自分が書くと地に足がついちゃうからいわゆるガチの幻想文学には馴染めないんだよな……という、今までぼんやり思ってはいたけれど言語化できていなかった部分がはっきり示された感がありました。なのでこれ、表現をしている人にはものすごくお勧めなワークだと思います。

この後、自問自答ファッション教室でやった言葉の分類ワークを久しぶりにやってみたのですが、予想通りというべきか、すごく捗りました。(ただし、わたしも教室受講から1年経過しておりその後色々あったので、その影響も多分にあるとは思います)

まあでも自分の蔵書でやってる時点で偏りは絶対あるよなあ……と思って、翌日大型書店に行っていろんな本の表紙を眺めてみたのですが。

いやあ赤系の表紙とか、選択肢に上がりもしない!

……笑うしかありません。

せっかくなので大型書店で見つけた各カテゴリの本のタイトルだけ上げてみます。

当たり前ですが世の中の本はタイトルや内容に合わせて表紙が作られているので、本のジャンルにもよりますが、視覚と言葉、各自得意な方からの分析ができるのがこのワークの凄さだなと思います。しかしデザイナーさんてすごいなあ……。

なお、フィクション、詩歌、児童書の棚を主に見ています。本当は学術書も見ればよかったんでしょうが回るの大変だったので……。

なりたい

長い物語のためのいくつかの短いお話

フェルナンド・ペソア伝 異名者たちのための迷路

野生のアイリス

好き

地上で僕らはつかの間きらめく

水都眩光

歌おう、感電するほどの喜びを!

くらやみの速さはどれくらい

ここじゃない世界に行きたかった

似合う

塵よりよみがえり

思い出すこと

わたしのいるところ

アラブ、祈りとしての文学

書店に行ったことでわたしの「好き」は圧倒的に印象派の風景画の色彩だな……と確信しました。うん知ってる、Piterestにも入れてたもんね。そのせいでしょうか、「好き」の本はタイトルも光に関する語が多いような。「似合う」は、タイトルの文体が他よりちょっと固い気がします。

「なりたい」は白表紙に白箔や透明箔などの表紙ばかりです。たぶん一番傾向がわかり易い「フェルナンド〜」の表紙はこちらで写真が見れます。

とりあえずペソアとジュンパ・ラヒリは買おうと思いました。うう、積ん読が……。

本のワークとはなにか(個人的な解釈として)

ここからはあくまで個人的な解釈であり、あきやさんの講演会の説明内容ではありません。

わたしの解釈ではこのワーク、自問自答ファッションガールズそれぞれのコンセプト活動やアウトプットの、タイトルやパッケージについて考えるワークなんだと思います。なぜなら本のタイトルや表紙(装丁)を考えるとは、自分のアウトプット内容を凝縮する行為だからです(ですよね、執筆活動経験のあるJJGの皆様……!)。

わたし自身はテキスト創作を趣味にしており一次、二次、いずれもイラスト表紙にしたことがほぼありません。このため、本のワークで「似合う」を考える際はこれまで自分の作った同人誌をイメージすれば良く、このワークは比較的とっつき易い部類の人間なのですが、人によっては「今の、あるいは理想のわたしがCDアルバムを出すならどの本がジャケットとして相応しいか」とか「今の、あるいは理想のわたしが経営する雑貨屋さんに本を置くなら」「今の、あるいは理想のわたしのお店の店名や看板を考えるならどの本が相応しいか」……などと考えながらやったほうがやりやすいのかもしれません。

「似合う」については自伝のタイトルや表紙に相応しい本を考えたら良いのかなとも思ったんですが、その場合ちょっと別のニュアンスが入ってきてしまいそうな気もするんですよね……。

「似合う・なりたい・好き」で本のワークを行うことが難しくても、とりあえずジャケ買いしたい、気になる本の表紙とタイトルを集めて妄想クローゼットのように眺めてみるだけでも見えてくるものはあるんじゃないかな……と思います。

先にも書いた通りこのワーク、実際にやってみたら自分の創作の「似合う・なりたい・好き」が目の前に見せられたようでびっくりしましたし、思いがけない所でものすごい指針をもらってしまったな……という気持ちです。だってわたし、まだ本を選ぶまでしかやってないんですよ?!

本当にすごいワークだなと思いますし、個人的にとても有難かったです。

あきやさん、講演本当におつかれさまでした。お会いできて嬉しかったです。

あの、でも、今後の執筆活動存続のためにも腰だけは大事にしてくださいね……!

(仕事のPC作業と同人作業の並行で肩、首凝りから腰痛に至った者より)

追記

本のワーク、あきやさんは直感的に選びましょうと仰ってましたが、個人的には本って視覚だけでなく、手触りもデザインの一部じゃないかと思っています。というか、手触りが違えば見た目も必然的に変わる。

自分で同人誌を作っていて、また同じく同人活動をしている友人達を見ていると、同人誌の表紙をクリアPP加工(つるつるつやつや)にするかマット加工にするかってかなりはっきり分かれていた気がするし、その選択はほぼ固定されていた気がします。

わたし自身はマット加工が好きなのですが、考えてみるとアクセサリーでもつるつるつやつやのものは得意ではないんですよね。なのでこういう好みって、実はかなり共通したものがあるのかもしれません。

商業出版の場合、同人誌ほど表紙の紙の選択にバリエーションはない気もしますが(和綴じとかないしなあ……)、そういう観点でこのワークの結果を見ていろいろ嵌まる方もいるんじゃないかな、と思うので付記しておきます。

遊び紙をどうするかとか、どんな特殊加工が好きかとか、どのフォントが好きかとか。

同人経験のある方はかなり色々深堀りできるワークの気がします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?