脳に英語の回路をつくる!色分け囲みマジック①

日本語は、主語や動詞の位置を変えても意味が通じますが、英語はそれができません。

なぜなら、英語は動作を見たまま並べているだけなので、ことばの順番そのものに意味があるからです。

私の教室では、意味のかたまりを色分けして囲むことで、英語をシンプルに視覚的に捉える練習をしています。

具体的には、英文を読むときに、黒・赤・青・オレンジの4色で、意味のかたまりを品詞ごとに囲んで色分けします。

黒→名詞または名詞の働きをするもの

青→形容詞または状態・様子をあらわすもの

赤→動詞および句動詞

オレンジ→副詞または副詞的な状態・様子をあらわすもの

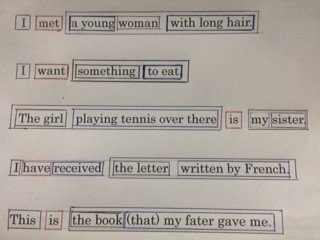

たとえばこんな感じです。(後置修飾の例)

noteのテキストでは色が使えないので、手書きの文書を貼り付けてみましたが、分かりにくくて残念です・・。

それでも、アンダーラインではなく、囲むこと(フレーミング)で、意味のかたまりがどのように成り立っているのかは見えると思います。

アンダーラインを引くと、英文を理解するときの補助として、英語のベクトルと反対の矢印が必要になってきます(いわゆる返り読みですね)。すると、読む時の視線が文を前後してしまい、早く読むことができません。

実は、この読み方のクセが、英語を話したり聞くときにネックになってしまうのです。

品詞や意味のかたまりを囲む目的は、英語のベクトルのまま読んだり聞いたり話したりすることを感覚的に捉える練習のためです。フレーミングは、あくまで理解を助ける補助輪のようなものです。

それに慣れていくと、フレーミングなしでも自然な英語のベクトルで読んでいけるようになり、日本語を解さずに英語を処理する回路へと育っていくのです。

<英語のしっぽのつかみ方⑧>

アンダーラインではなく、フレーミング。品詞を色分けして囲もう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?