ウイスキー小噺 第010回:ジャパニーズウイスキーの定義について考える②

日本洋酒酒造組合は2021年2月に「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準(以下、「本業界基準」)」を公表しました。ジャパニーズウイスキーの品質やブランド力を維持向上させるため、ジャパニーズウイスキーの定義を明確化するのが目的です。

前回は酒税法におけるウイスキーの定義を確認し、その問題点について考えました(前回:https://note.com/whisky_kobanashi/n/n7a7ff0f9faab)。

酒税法におけるウイスキーの定義が「広すぎる」ことが問題視されているわけですが、ウイスキーの本場スコットランドではどのように「スコッチウイスキー」が定義されているのでしょうか。

今回はスコットランドにおける「スコッチウイスキー」の定義を確認しつつ、スコッチの定義をベースに作成された本業界基準について触れたいと思います。

スコットランドにおける「スコッチウイスキー」の定義

スコットランドにおいて、スコッチウイスキーが最初に定義されたのは「1933年 Finance Act」とされています。現在、スコッチウイスキーは以下のように定義されます。

(a) スコットランドの蒸溜所で、水と麦芽(全粒の他の穀物を加えても良い)を原料として

(i) 蒸溜所内で仕込み

(ii) 蒸溜所内で、原料に含まれている酵素で発酵性の基質に転換し

(iii) 蒸溜所内で酵母だけを加えて発酵させ

(b) 原料と製造工程に由来する香味を保つよう94.8%以下で蒸溜し

(c) 容量700L以下のオーク樽で

(d) スコットランドで

(e) 最低3年間

(f) スコットランドの保税庫か許可された場所で貯蔵し

(g) 原料、製造と熟成工程に由来する香味を持ち

(h) 下記以外のどのような物質も加えず

(i) 水

(ii) 中性カラメルの着色剤

(iii) 水および中性カラメルの着色剤

(i) 最低40%のアルコール度数のもの

なんか複雑なので、重要な要素を簡単にまとめると、

・水と麦芽(他の穀物を加えてもOK)を原料としてスコットランド国内で製造された蒸留酒であって、

・容量700L以下のオーク樽で、

・最低3年間熟成すること

といったところでしょうか。

これであれば、以前紹介したスピリッツ等を添加したウイスキーもどき(?)のボトルを「スコッチウイスキー」として販売することはできません。

また、「スコットランド国内で製造される」必要がありますので、スコットランド以外で蒸留された原酒を瓶詰めしたものは「スコッチウイスキー」と名乗ることは出来ません。

日本とスコットランドではウイスキーの歴史の長さや業界の成り立ちが全く異なるので単純に比較するのはフェアではないですが、日本の酒税法におけるウイスキーの定義はかなり広範であることはご理解頂けるかと思います。

スコットランドにおけるウイスキー課税の歴史については、以下がよくまとまっているので興味のある方はご覧ください。

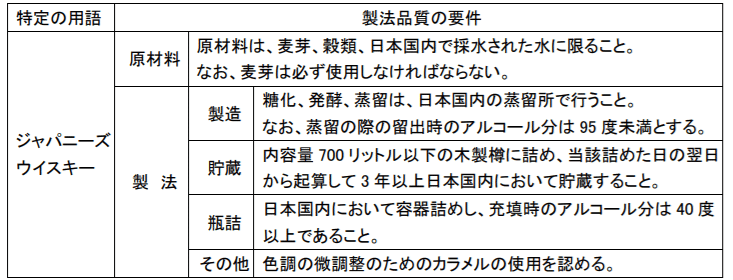

本業界基準における「ジャパニーズウイスキー」の定義

前回述べた通り、2024年4月1日から本業界基準の適用が始まります。本業界基準ではジャパニーズウイスキーがどのように定義されているのか、確認してみましょう。

こちらも、重要な要素を簡単にまとめると、

・水(日本国内で採水)、穀類(麦芽は必ず使用)を原料として日本の蒸留所で製造された蒸留酒であって、

・容量700L以下の木製樽で、

・3年以上熟成すること

となります。

照らし合わせてみると細かい違いはありますが、共通している部分がかなり多く、本業界基準はスコッチウイスキーの定義をベースに作成されたものと見てよさそうです。

ジャパニーズウイスキーの品質やブランド力を確保するためには、スコットランド同等の厳格な定義を導入するというのは真っ当な考え方かと思いますが、これで問題は解決するでしょうか?

本業界基準の適用で一件落着となるのか?

本業界基準は「スコットランド並み」であり、日本の全ウイスキーメーカーがこちらを守れば、「怪しいウイスキー」が世の中に出回ってしまう問題は解決出来そうです。しかし、残念ながらそんなに簡単にはいきません。

本業界基準は、日本洋酒酒造組合に加盟する組合員に適用される業界ルールに過ぎず、組合に加盟していない企業には適用されません(また、仮に組合員が本業界基準から逸脱する商品を発売したとしても、法律上は何ら罰則はありません)。

日本洋酒酒造組合の組合員数は89社(2023年3月現在)です。89社の中には、ウイスキー以外の洋酒を専業とする企業も含まれるので、組合員のうちウイスキーを手掛ける企業はもっと少ないことになります。

日本のウイスキー蒸留所数は計画中のものも含めると100を超えます(JWIC集計)。また、自社蒸留所を有さずに、海外から原酒を輸入して日本で瓶詰めして販売する企業もありますので、本業界基準に縛られないウイスキーメーカーはかなり多いものと思われます。

そのため、「怪しいウイスキー」は、今後も販売が継続される可能性が非常に高いと言わざるを得ません。

まとめ・・・結局は自分で調べるしかない

今回は「スコッチウイスキー」の定義を紹介し、その「スコッチウイスキー」の定義をベースに作成された本業界基準について確認しました。また、残念ながら、本業界基準だけでは「怪しいウイスキー」の流通を止められない可能性が高いことに触れました。

当面の間(もしかしたら、「永遠に」かもですが)、私たちが出来ることと言えば、買おうとしているボトルは「怪しくないか」しっかりと調べることくらいでしょう。

もっとも、スピリッツが添加された「怪しいウイスキー」であっても、「ウイスキーとして美味しいかどうか」は別とすれば、問題なく飲用できる商品です。「怪しいウイスキー」の中にはかなり安価なボトルもあるので、「とりあえず酔えればいい」人には実は使い勝手のいい商品かも知れません。

私自身がスピリッツ添加されたボトルを買うことはないですが、他人が飲む分にはそれは個人の意思で自由にやればいいと思います。

次回に続く。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?