早押しクイズと日本語のプロソディ

現代の一般的な早押しクイズでは、問題文の途中でボタンを押し、そのタイミングで問い読みがストップして、解答者は残りの問題文を推測して答える、という形式が主流です。このとき、クイズアプリ「みんはや」に見られるような文字で出題する形式の早押しだと文字情報のみしか手がかりがないですが、一般的なクイズ大会で行われている音声での問い読みでは、それに加えて音の高さやポーズの入れ方などの情報を、問題文の推測に用いることができます。

よく知られている例として、パラレル問題の場合を見てみましょう。

(1) 日本で一番高い山は富士山ですが、世界で一番高い山は何でしょう?

(2) 日本で一番高い山は富士山ですが、2番目に高い山は何でしょう?

の2つの問題について、文字での出題の場合、前半部分は全く同じなのでこの段階では区別がつきません。ですが、音声での出題では、(1)と(2)で語句の強調の仕方に違いがあるので、より早いタイミングで先の問題文を推測することができます。具体的には、それぞれ以下の太字部分が強く・高く読まれるため、この聞き分けで後半部分の推測ができる、とよく言われています:

(1) 日本で一番高い山は富士山ですが、世界で一番高い山は何でしょう?

(2) 日本で一番高い山は富士山ですが、2番目に高い山は何でしょう?

ですが、こうした日本語の音声特性に関する分析に基づいた早押し戦略については、パラレルについての経験則が語られるのみで、音声学・音韻論の研究成果と結びつけて説明されているのをあまり見かけません。今回は、日本語における音の高さやポーズといった、プロソディ(韻律)についての話を中心に、早押しクイズに生かせそうな内容を見ていこうと思います。

音声学の用語

最初に、この記事で使ういくつかの用語の定義を確認しておきます。それぞれ、論者によって微妙に定義が異なっている場合がありますが、ここでは多く使われている用語法にできるだけ従って使おうと思います。

アクセント、イントネーション、プロミネンス

日本語の音声学・音韻論において、アクセント とは、「雨」と「飴」の発音の違いに見られるような、単語(など)の短い単位にそれぞれ定まる音の高低のことを指します。英語などの言語では主に強弱でアクセントが定められますが、日本語は高低アクセントになっています。

イントネーション (抑揚) とは、「疑問文の文末では音高が上昇する」のような、文または句の単位で見られる音の高低を指したものです。

プロミネンス (卓立) とは、文中で重要な要素、強調したい要素を強く、高く発音したり、前後にポーズを置いたりして際立たせることを指します。クイズのパラレル問題でよく言われているような強調の話は、まさにこのプロミネンスに対応しています。

音節とモーラ

英語のアクセントは音節の単位で考えられますが、日本語のアクセントは多くの場合モーラ(拍)の単位で考えられます。音節 は母音を中心としたひとまとまりの音素群を表す言葉で、長母音や二重母音が核になっている場合も一音節と数えますし、子音のみで独立して音節を作ることはありません。一方 モーラ (拍) は一定の時間的長さを占める音の部分を指したもので、長音や連続する母音はそれぞれ別モーラに分かれますし、促音や撥音も一モーラを占める形になります。詩などでいう「七五調」「五七調」などを数える単位は、音節ではなくモーラになっています。

具体例を挙げてみると、例えば「問題」は音節では/mon/と/dai/の2音節ですが、モーラでは [モンダイ] のそれぞれがモーラになるので4モーラです。「スラッシュ」だと3音節・4モーラになります。

日本語のアクセントとイントネーション

日本語のアクセントの4類型

日本語(共通語)のアクセントは、伝統的には各モーラの音の高さが高い音と低い音の2種類に対応する、という描像で考えられてきました。例えば「雨」と「飴」の発音を考えたとき、「雨」は「あ」が高く「め」が低い発音に、「飴」は「あ」が低く「め」が高い発音になります。

このような高低2段階の描像に立って様々な言葉のアクセントを調べた結果、日本語のアクセントは一般に以下の4つの型に分類されると言われています:

頭高(あたまだか)型

「雨(高低)」「箸(高低)」「クイズ(高低低)」などのように、1拍目が高く2拍目以降が低いもの

中高(なかだか)型

「答え(低高低)」「ありがとう(低高低低低)」「ひらがな(低高高低)」などのように、1拍目は低く、2拍目からいくつか高い音が続いたあと、低い音に下がって終わるもの

尾高(おだか)型

「橋(低高)」「男(低高高)」「妹(低高高高)」などのように、1拍目が低く2拍目から高くなっていて、かつ「橋が(低高低)」「男が(低高高低)」「妹が(低高高高低)」のように続く助詞が低い音になるもの

平板(へいばん)型

「飴(低高)」「端(低高)」「日本語(低高高高)」などのように、1拍目が低く2拍目から高くなっていて、かつ「飴が(低高高)」「端が(低高高)」「日本語が(低高高高高)」のように続く助詞なども高い音が継続するもの

この4つの型では、文節の中で音が高→低と下がる箇所が無い(平板型)か1箇所(頭高型、中高型、尾高型)のみという性質を持っています。一般的には、この最大1箇所下がる場所のことを アクセント核 という用語で表し、アクセント核のない平板型の語は 無核語、アクセント核を持つ残り3種は 有核語 と呼びます。アクセント辞典などでアクセントを示す場合には、アクセント核の位置に「'」「]」「\」などの記号を入れたり、アクセント核が語頭から何モーラ目かを数字で示したりして表現することが多いです。なお、この記事では音の上昇を「/」で、下降を「\」で表す記法を取ることにします。

句頭上昇

上の4分類の説明では有核語について「1拍目は低く2拍目から高い音になる」というのをアクセントの説明として書きました。しかし、これは時に 句頭上昇 としてイントネーションの一種とみる解釈がなされることがあります。

川上蓁『準アクセントについて』(川上 (2005) に再録)で挙げられている例を見てみましょう。次の一連の語を発音する場合、どういう音高変化になるでしょうか?

庭に咲いたおみなえし

文節ごとに区切ってみると、[ニ/ワニ]と[サ/イタ]は平板型、[オ/ミナ\エシ]は中高型のアクセントになっています。ですが、「庭に咲いたおみなえし」の全体を読み上げることを考えると、区切り方によって何パターンかの音調を取ることができます。

(1) ニ/ワニサイタオミナ\エシ

(2) ニ/ワニサイタ オ/ミナ\エシ

(3) ニ/ワニ サ/イタ オ/ミナ\エシ

このように、読み上げる際の区切り方に応じて、一続きに読む場合は「サ/イタ」や「オ/ミナ\エシ」の最初の上昇が消える形になっています。逆に言うと、上昇は区切られた句の最初部分にのみ表れているので、これをアクセントというよりはイントネーションの一部と捉えて考えよう、ということになります。このイントネーションのことを、「句頭上昇」という風に呼んでいます。

この句頭上昇は、句頭が特殊拍の場合には少し変わった挙動を見せることが知られています。「東京」「大阪」のように1拍目が長音の場合、[ト/ーキョー] [オ/ーサカ]の代わりに、1拍目の前から音を高くする[/トーキョー] [/オーサカ]のような音調で発音される場合があります。これは「新宿」[/シンジュク]のような撥音の場合や、「平ら」[/タイラ]、「水道」[/スイドー]のような二重母音の場合にも同様です。また、句頭が促音の場合は、「日本」[ニッ/ポ\ン]のように3拍目から上昇する形の音調となります。

その他のイントネーション

日本語に見られるイントネーションは、句頭上昇以外にも色々なものが知られています。

一定の長さの文を読み上げる時、全体としては最初が高くゆるやかに最後が低くなるような傾向を示します。これは 自然下降 と呼ばれ、日本語に限らず多くの言語で見られます。高低アクセントのある日本語では短い単位で上昇が起きますが、上昇した高さが後ろに行くにつれて低くなっていきます。

句末・文末では、疑問文では上昇調になるなどの様々なイントネーションが見られます。郡 (2020) では、以下のように分類されています:

疑問型上昇調

連続的な上昇

「分かってる?」[ワ/カ\ッテル↗ー]

「待って?」[マ\ッテ↗ー]

強調型上昇調

段状の上昇

「分かってる!」[ワ/カ\ッテ↑ル]

平坦調

強調型上昇調と同じような意味合いで、最後を特に高くも低くもしないまま平らにのばす

「待ってー!」[マ\ッテ→ー]

上昇下降調

一段高くしてから下げる

音をのばすことが多い

気づいて反応してほしいという気持ちを込めて呼びかける際などに使われる

「ひろし!」[ヒ\ロ↗シ↘ー]

「早く!」[ハ\ヤ↗ク↘ー]

急下降調

平板型または尾高型アクセントで末尾がもともと高い場合、上昇がなくそのまま下降する

「まもる!」[マ/モル↘ー]

「なるほど!」[ナ/ルホド↘ー]

無音調

独自の高さの動きを持たない

短い無音調

中立的な言い方

「分かってる。」[ワ/カ\ッテル]

「待って」[マ\ッテ]

「なるほど」[ナ/ルホド]

長い無音調

感情を込めた言い方、もしくは呼びかけ・宣言などで

「だってー」[ダ\ッテー]

「全然だめー」[ゼ/ンゼンダメー]

「山口さーん!」[ヤ/マ\グチサーン]

クイズの問題文では、例えば「〜は何でしょう?」で終わる問題文は短い無音調になりますし、「〜は何?」だと疑問型上昇調になるでしょう。

プロミネンス

文中で特に強調したい部分があるとき、その付近の音調が変わることがあります。この強調部分を示す音調のことを プロミネンス (卓立) といいます。例えば「日本で一番高い山は富士山です。」という文を「日本で」「一番」「高い」「山」のそれぞれにフォーカスを置いて発音したとき、それぞれその部分が高く発音されたり強く発音されたりします。

プロミネンスは、実際の音声現象としては様々な形で現れます。最も典型的な例は音を高くするものですが、これには2つの方向性の変化があります。

1つは強調部分が高くなるというもので、典型的にはアクセントの上昇部分(ないし句頭上昇)の上昇幅が大きくなる形で現れます。また、「オーストリアじゃなくてオーストラリア」と言う時のように、モーラ単位で強調がなされる場合は、当該モーラの部分を特に高くするような発音になります。

もう1つは、フォーカスが置かれた部分の後に出てくる高さの山が小さくなる、というものです。「日本で一番高い山は富士山です。」という時、アクセントは例えば「ニ/ホ\ンデ イ/チバンタカ\イ ヤ/マ\ワ /フ\ジサンデス」となりますが、例えばここで「一番」の部分にフォーカスを置く際、「山は」の「/マ\」や「富士山」の「/フ\」のアクセントが弱くなるというプロミネンスの付け方があります。

一般的にはこの2つがどちらとも現れることが多いですが、その程度はまちまちで、ほとんど片方のみの場合もあり得ます。

プロミネンスは典型的には音の高さに表れますが、必ずしもそれだけに限ったものではありません。アクセントを大きくする部分では同時に音を強くする、ゆっくり発音する、といった音調が見られることがありますし、その後のアクセントを弱める部分では音が小さく速くなることがあります。また、強調される部分の前後にポーズを置くのもしばしば見られます。さらに、場合によっては強調する部分を敢えて小さな声にするとか、ささやき声にする、というプロミネンスの付け方も見られることがあります。

統語構造を表すプロソディ

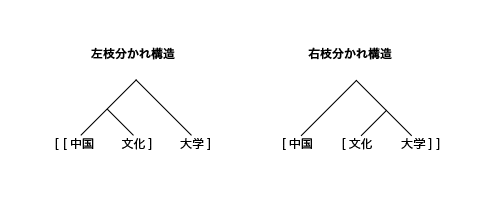

イントネーションの句頭上昇が入れられる「句」の区切りにはポーズが置かれますが、これは文の意味内容を反映して、意味のまとまりごとに入れられる形になります。ここで、樹形図で表される統語構造が「左枝分かれ構造」と呼ばれる構造の時には全体がまとまりになりますが、「右枝分かれ構造」と呼ばれる構造の時には枝分かれ部分に区切りが入ることが多い、ということが言われています。

窪薗 (2023) に挙げられた例を見てみましょう。「中国文化大学」という言葉は、意味構造が「 [ [中国文化] [大学]] 」の場合と「 [ [中国] [文化大学] ] 」の場合とでアクセントが異なります。このとき前者の統語構造を 左枝分かれ構造、後者を 右枝分かれ構造 と呼びます。

左枝分かれ構造の場合は、[チュ/ウゴクブンカダ\イガク] のようになり、全体がひとまとまりとなる音調を示します。一方、右枝分かれ構造の場合は[チュ\ウゴク ブ/ンカダ\イガク] となり、枝分かれが生じる「中国」と「文化大学」の間で区切れる形になります。

これは語のレベルではなく文のレベルでも同様のことが起きます。

警官は自転車に乗って逃げる犯人を追いかけた。

という文章で、(a) 自転車に乗っているのが警官 の場合と、(b) 自転車に乗っているのが犯人 の場合の統語構造と音調をそれぞれ考えてみましょう。

(a) の場合、「警官は」と「自転車」の間、および「乗って」と「逃げる」の間が右枝分かれ構造になっています。他の左枝分かれ構造の部分を全てまとまりにして読む場合、音調は次のようになります:

ケ/イカンハ ジ/テ\ンシャニノッテ ニ/ゲ\ルハンニンヲオイカケタ

(b) の場合、「警官は」と「自転車」の間のみに右枝分かれ構造があります。こちらも左枝分かれ構造を全てまとまりにすると、次のような音調になります:

ケ/イカンハ ジ/テ\ンシャニノッテニゲルハンニンヲオイカケタ

左枝分かれ構造は区切って読むこともできるので、実際にはそこに適宜ポーズと句頭上昇を入れる場合もあります。ですが、右枝分かれ構造は原則として区切れる形になるので、(a)の意味合いで(b)のように発音することはありません。

この (a) (b) の例では、「乗って」と「逃げる」の間が左枝分かれ構造か右枝分かれ構造かが統語構造を決定づけるので、この部分を繋げるか区切るかは特に強く表れます。また、「警官は」と「自転車」の間を比べて見ると、(a) では右枝分かれ構造での右側の枝が「自転車に乗って」の小さな枝ですが(b)では「自転車に乗って逃げる犯人を追いかけた」全体と大きめの枝になっています。こういう場合、より大きな枝が右に出る(b)の方がポーズが大きく付けられる傾向にあるようです。

この枝分かれ制約については、細かく見てみると例外もある程度見られます。窪薗前掲書では、複合語の枝分かれ制約について、右枝分かれ構造の意味関係になっている「モンシロチョウ」「イソップ物語」について左枝分かれ型のアクセントを示すことを指摘しています。

また、高村 (2015) では、枝分かれ構造とポーズの入り方について以下のように整理しています:

右枝分かれ構造ではポーズが出現しやすい

係助詞の「は」、接続助詞、接続詞の後が該当することが多い

直前・直後の発話節も右枝分かれ構造になっていてポーズが出現している時には、ポーズが出現しないことがある

左枝分かれ構造ではポーズが出現しない

以下の場合はポーズが出現することがある

フォーカス語の前

引用の「と」の前

発話節が長い

述語的成分(動詞、形容詞、コピュラ)の後

早押しクイズにおけるプロソディ

統語構造の推測

早押しクイズの問題の統語構造については德永(2023)で詳細な分析を行いましたが、多くの問題は「Nは何でしょう?」ないし「Nを何というでしょう?」のいずれかに類似した統語構造を示しています。以下の図はそれぞれ「Nは何でしょう?」のパターン(SC型)の一種であるSC-1型の統語構造と、「Nを何というでしょう?」のパターン(OV型)の一種であるOV-1型の統語構造を示したものです:

これらの統語構造パターンは、いずれも核となる名詞が文の終わりの方にあって、前半はその名詞に対する修飾句が羅列された形式になっています。早押しクイズのプレイヤーは、前から文を聞いて先を推測する際に、前の句が後ろにある名詞に修飾している、というのを念頭に置いて推測することが多いと考えられます。

ここでまず、核の名詞に複数の修飾句が並べて付けられている場合、それぞれの修飾句の間の部分は右枝分かれ構造となります。これは意味上特に大きな区切れとなる場所になるので、大きめのポーズが入って句頭上昇が見られると考えられます。

また、この区切れ前の句末では疑問型上昇調に近いイントネーションが現れることが多いようです。したがって、ポーズの部分を聞く前に、その後ポーズが入って区切れるかどうかを推測できる可能性があります。次の2つの問題文で比べてみましょう:

(1) 静岡県と山梨県の県境にある、日本で一番高い山は何でしょう?

(2) 静岡県と山梨県の県境にある日本の最高峰・富士山は、標高何mの山でしょう?

(1) では、読点が入っている位置で右枝分かれ構造となっており、右枝が大きいので大きめのポーズが入ります。ここで、「県境にある」の句末は、[ケ/ンザ\カイニアル↗ー]のように疑問型上昇調のイントネーションが付けられます。

(2) では「県境にある」と「日本の最高峰」は右枝分かれ構造ですが、右枝が小さいので(1)よりは小さめのポーズとなります。加えて、別の右枝分かれ構造である「富士山は、標高何mの」の読点の部分で大きめのポーズが入るので、ポーズが抑制されやすくなります。ここには疑問型上昇調のイントネーションは表れないので、ポーズまで待つことなく、「る」の後に上昇が来るかどうかで(1)と(2)を区別することができます。

また、さらに細かく見れば、疑問型上昇調の句末イントネーションが付けられる際「る」の部分はいくぶん強く発音される一方、(2)の方では自然下降に合わせて音が弱くなっていくので、「る」の発音を聞き分けることで(1)と(2)を判別できる可能性もあると思われます。

自然下降の程度による句の長さの推測

自然下降のイントネーションは、早押しクイズの文推測においてさらに活用できる可能性を秘めていると思われます。ここで注目するのは、自然下降において最後の低い音がある一定の高さに落ち着くという性質です。

郡 (2020) で挙げられている次の例で見てみましょう:

ハワイのホテルの料金は2万円でした。

なお、郡 (2020) では「自然下降」という用語は使わないようになっていますが、おおよそ同じ意味合いのことを指しているのでここで援用します。「ハワイの」「ホテルの」「料金は」はそれぞれ [ハ\ワイノ] [ホ\テルノ] [リョ\ーキンワ] となり、いずれも頭高型のアクセントを示します。ですが、ここで [ハ\] [ホ\] [リョ\] の音の高さは、後に行くほど次第に低くなる傾向を示します。

このとき、最後の「料金」を余りにも低くすることはできないので、辻褄を合わせるために「ホテルの」の山は「ハワイの」と「料金は」の間くらいの音の高さになります。

もしこれが「ハワイのホテルは」という句だった場合、「ホテルは」の音の高さはそのまま最低音(「ハワイのホテルの料金は」というときの「料金」の高さ)まで下がります。なので、「ホテル」の [ホ\] の部分が高めになっているか低めになっているかを聞き分けることで、句がそこで終わるのか、まだ後に続くのかを区別することができます。

これをクイズの問題文に生かす例を見てみましょう。先ほどの富士山の例をもう一度見てみます:

(1) 静岡県と山梨県の県境にある、日本で一番高い山は何でしょう?

(2) 静岡県と山梨県の県境にある日本の最高峰・富士山は、標高何mの山でしょう?

(1) では「県境にある、」で句が終わるので、この「ある」は最低音になります。一方、(2) ではさらに句が続いて「最高峰」でさらに下がります。なので、「ある」の部分の音の高さが(1)と(2)で異なってきます。先ほどは「る」の後の疑問型上昇ないし「る」そのものの強さで判別できると書きましたが、実際にはその前の「ある」の高さで句末の判定が可能です。さらに、この「ある」の高さによって「県境に」の中のダウンステップの程度が引っ張られるので、この部分の音の高さでも句が続くか終わるかの予兆を感じることができる可能性があります。

パラレルのプロミネンス

パラレル問題の場合のプロミネンス一般については、古くから言われている通りパラレルで対照されている語句の部分にプロミネンスが表れる、というのが基礎になります。ですが、ここでも自然下降の特性を使えばその前の部分で推測を働かせられる余地があります。

以下の4つのパターンのパラレルで検討していきましょう:

(1) 日本で 一番高い山は富士山ですが、世界で 一番高い山は何でしょう?

(2) 日本で 一番 高い山は富士山ですが、日本で 2番目に 高い山は何でしょう?

(3) 日本で一番 高い 山は富士山ですが、日本で一番 低い 山は何でしょう?

(4) 日本で一番高い 山 は富士山ですが、日本で一番高い 建造物 は何でしょう?

まず(1)のパターンは、最初にプロミネンスとして高さ・強さが出るので、明らかに他3つと区別できます。同様に(2)は「一番」の箇所、(3)は「高い」の箇所、という具合に区別できますが、自然下降の特性を利用すれば、その前の部分で予兆を感じることができるはずです。

(2)では、強調の前の部分は「日本で」のみです。一方(3)では「日本で一番」と少し長くなり、(4)では「日本で一番高い」とさらに長くなります。この強調前の部分でも自然下降が起きますが、その際に下降した最低音はある音高に落ち着く形になります。前の部分はその最低音と辻褄が合うように高さの下降度合いが配分されるので、結果として(2)の「日本で」に比べて(3)の「日本で」は少し高い音になり、(4)の「日本で」はさらに少し高い音になります。

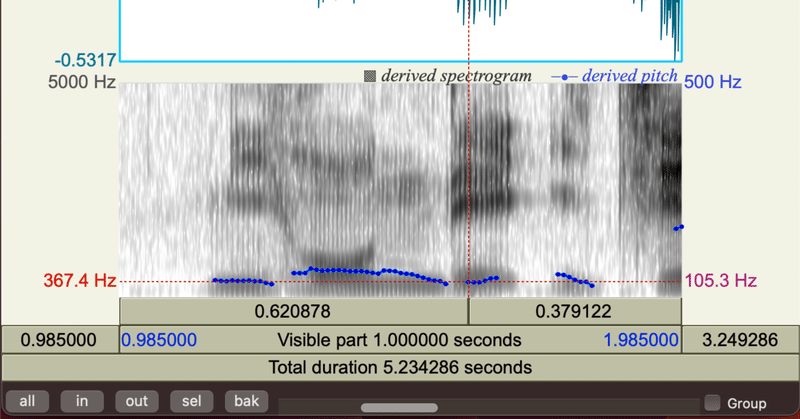

実際にその様子を録音して測定したものを見てみましょう。以下の図は、それぞれ順に(2) (3) (4)の「日本で」の部分を録音してPraatというソフトで分析したものです。

それぞれ、赤い点線で示されている位置が、「日本で」の [デ] にあたる部分に対応しています。それぞれの高さを見てみると、(2)では367Hz、(3)では450Hz、(4)では477Hzとなっており、(2)より(3)が、(3)より(4)が高くなっているのを確認できます。

なお、これは「日本で」の [ホ] の部分で測定すれば順に687Hz、748Hz、896Hzとなり、この時点で既に高さに違いが出る形になっています。後にどのくらい句の自然下降が続くかに応じて、句頭上昇の幅もその分変えていく形になっているようです。

実際には、「日本で」の部分だけだと後に続く問題文が何なのかが分からないのでそこでボタンを押すということはないと思います。ですが、どこに押しポイントが来そうかの期待感を把握していると、ギリギリ押し勝つ上では少し優位に立てます。早押しが上手い人は「押しポイントが来そう」という感覚の察知に長けていると言われますが、こうした微妙な音高の変化を感じる能力もその一部になっているのではないかと思います。

最後に

ここまで、日本語のプロソディに関する研究成果をどうやって早押しクイズに活用するか、というのをいくつか見てきました。

実際のところ、日本語の音声・音韻研究ではまだ解明されていない部分も多いですし、論者によって意見が分かれるもの、ある程度の法則が言われているものの例外が多数あるものなども多いです。なので、早押しクイズに応用するにしても、まだまだ研究の余地が多分にある形です。

今回の記事では、あまり詳細には深入りせず大雑把な議論をしているので、細かい部分ではそこかしこに穴があります。問題文の統語構造は例外的なSV型のものも多く見られますし、統語構造と句境界との関係性には例外があります。プロミネンスの付け方はアクセントの型や特殊拍などモーラの種類によっては異なった挙動を示す部分があることも指摘されています。音調は方言による差も大きく、問い読みが方言に引っ張られて違う音調を取る可能性もありますし、人間が読み上げる時にはミスが起きることもあります。

なので、実際に早押しの実践に生かすためには、そうした穴があるということを念頭に置きつつ、臨機応変に判断していく必要があります。可能ならば、こうした細かな例外的パターンについても、この場合にはこう、というのを細かく調べられると良さそうですが、日本語研究という点でも早押しクイズ対策という点でも、なかなか一長一短には行かなそうなところがありそうです。

早押しクイズの問い読みに関する部分については、『beyond the text』というものが公開されていて所謂「金竜読み」がある程度質の高いマニュアルとして役立てられていますが、プレイヤー目線での対策については、パラレルのプロミネンスの話が雑になされるだけで、より詳細な分析はあまり見られませんでした。

『beyond the text』では「プロミネンス」などの専門用語は使わず平易な言葉に置き換えた形で説明をしていますが、今回は敢えて音声学・音韻論の専門用語をできるだけ言い換えずにそのまま使いました。これは、今後早押しクイズ対策に音声学・音韻論の知見を生かす人が出てきた時に、これらの分野の文献を調べる上での参考になるように、と思って残しているものです。この記事で示した方向性の対策研究はすぐ実践に生かして検証できる部分も多いと思うので、多くの人に興味を持ってもらってさらなる研究を行ってもらえると嬉しいです。

参考文献

川上蓁 (2005)『日本語アクセント論集』汲古書院 ISBN978-4-7629-3345-5

北原保雄[監修] 上野善道 [編集] (2018)『朝倉日本語講座 3 音声・音韻』朝倉書店 ISBN978-4-254-51643-2

窪薗晴夫 (2016)『現代言語学入門 2 日本語の音声』岩波書店 ISBN978-4-00-730479-8

窪薗晴夫 (2023)『一般言語学から見た日本語の語形成と音韻構造 くろしお出版 ISBN978-4-87424-956-7

郡史郎 (2020)『日本語のイントネーション しくみと音読・朗読への応用』大修館書店 ISBN978-4-469-21379-9

斎藤純男 (2006)『日本語音声学入門』ISBN978-4-385-34588-8

杉藤美代子[監修] 国広哲弥・廣瀬肇・河野守夫 [編] (1997)『日本語音声 2 アクセント・イントネーション・リズムとポーズ』三省堂 ISBN978-4-385-35534-4

高村めぐみ (2015)『日本語の談話におけるポーズの研究』 勉誠出版 ISBN978-4-585-28016-3

德永岳志 (2023)『競技クイズの問題文の統語構造に基づく分類』BOOTH

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?