No.205【 2023年3月6日 対馬市議会 一般質問原稿とその新聞報道】

【令和5年第1回対馬市定例議会一般質問】

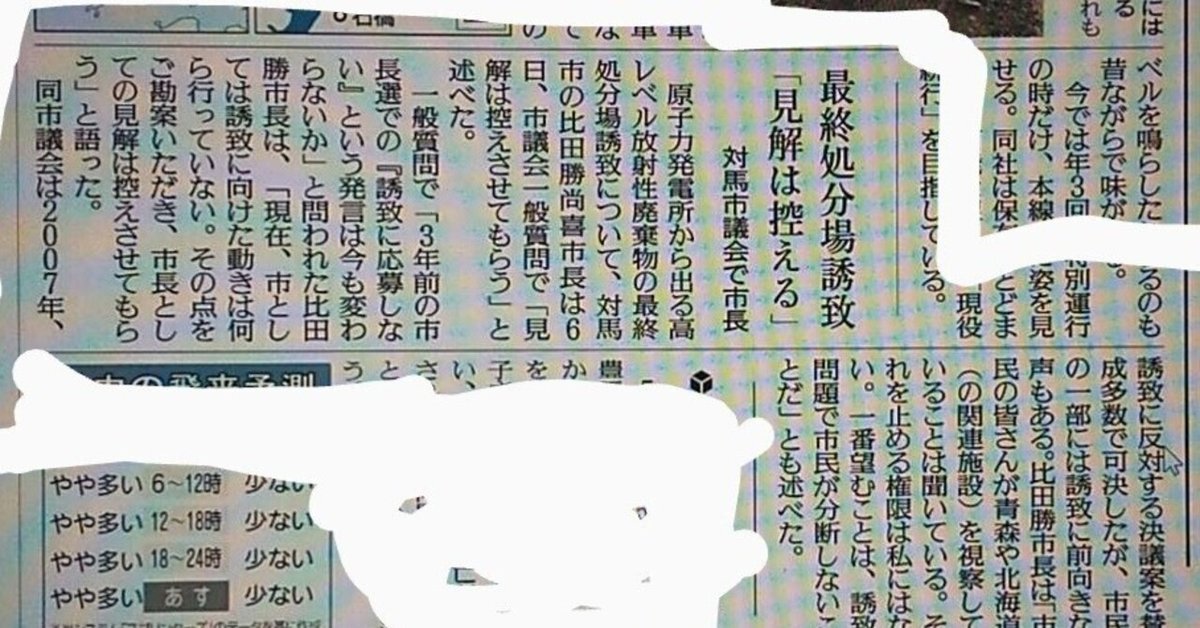

先に、小職一般質問での質疑応答の模様を報じた長崎新聞(2023.3.7)の記事からご覧下さいませ。

《今回の質疑応答のポイント》

①高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分場を誘致しないとの考えは現時点では変わりない。

②市として核のごみ最終処分場誘致に向けた動きは何らない

③対馬市は、核のごみ最終処分場に関心が深いあるいは興味を示す自治体だと国が判断し、仮に国から協議を求められた場合の対応は、「市に対して国から通知などはあっておらず、申し上げられない」と答弁

④現在まで市長は誘致しないと公言しているが、その理由について質すと「個人的見解は差し控える」と口を濁した。

ここから一般質問原稿👇

今議会から一人会派市民協働となりました9番議員脇本啓喜です。今後とも小職は是々非々を一層貫き、行政や議会の常識と一般社会の常識との乖離を少しでも詰めつつ、『対馬を変える主役は市民!』のスローガンを掲げ、議員活動に邁進して参る所存でございます。皆様からの倍旧のご支援ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

さて、今回の一般質問は、高レベル放射性廃棄物最終処分場誘致をめぐる問題について、大きく2つに分けて質問致します。その前に先ずは、令和3年9月定例市議会でもご紹介しました宮本常一氏の語録をまとめたパネルを、もう一度読み上げたいと思います。

◉法ができたから島が良くなるのではない。島がよくなろうとする時、法が生きるのである。

◉離島振興の根本問題は、要するに島民自身がその島に大きな将来性を発見するシステムをつくりあげることにある。

建物が立派に数多く建ったとか、港や道路がよくなったとか、船が大型化したとか、観光客が増えたというようなことは、根本問題を少しも解決したことにならない。

◉島が本当によくなるには、島の人々の手で、島の生産力が高まり毎日が楽しく過ごせる生活でなくてはならない。

この語録を念頭に置きなら質疑応答を交わして参りたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。

1.高レベル放射能廃棄物最終処分場に関する市長の所見を求めます。

(1) 施政方針演説に対する質問に答えるかたちで、1月26日 (木) の衆議院本会議において岸田首相は「(a) 多くの自治体に関心を持ってもらう掘り起こしに取り組む」「(b) 手挙げを持つのではなく政府から調査検討などを段階的に申し入れる」と発言しました。この真意について市長はどう受け留めていらっしゃるか、答弁を求めます。

⑴については、つい先週の3月2日木曜日に、資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課から公表された『最終処分の実現に向けた取組強化について』のP.13に詳しい 記述があります。市長も既にご覧になっていらっしゃると思います。これにより、市長から総論的所見を求める必要性が乏しくなりましたので、岸田首相が言う『関心のある自治体』とは、具体的にどのような自治体を指すとお考えかのみ答弁を求めます。

(2) 市長は3年前のご自身の市長選挙の際、高レベル放射性廃棄物最終処分場誘致に応募しない旨の発言をなさっていました。また、約半年前、厳原の女性団体が市長室を訪問した際にも、誘致に応募しないと回答されたと伺っています。今もその考えは変わっていらっしゃらないか、 答弁を求めます。

2.市長は人口減少が対馬の最大の課題と仰っていますが、その認識は変わっていないかお尋ねします。

(1) 今後日本全国ほとんどの自治体で人口は減少していきます。対馬市は全国平均より更に早い勢いで減少しています。 もちろん人口減少抑制策も大事ですが「人口が減少しても持続して住んでいける島」を目指すべきと考えますが、市長の所見を求めます。

(2) 「人口が減少しても持続して住んでいける島」を目指すべきとは言え人口減少抑制策も重要です。今回は自然増減に絞って、 市長のビジョンを伺います。 国は異次元の子育て対策を打ち出していますが、 対馬市独特の施策を検討しているか答弁を求めます。

【再質問1-⑴】

高レベル放射性廃棄物最終処分場候補地選定に国が愈々本腰を入れて来ました。政府は、《関心ある自治体と協議》すると言っていますが、『関心ある自治体』とは、政府は何を基準に判断するのでしょうか?

十数年前も実施されていた青森県六ヶ所村への視察ツアーが、今回は北海道幌延町も加えた視察ツアーとなり、多くの対馬市民が参加しています。このツアー参加者数イクオール『関心がある』と捉えられるのではないかと心配しています。この点について、市長はどう思われますか。

①旧動燃が秘密裏に島内2箇所でボーリング調査済みです。これは、岡山県の石尾禎佑氏が情報公開請求により暴いたもので、反原発派が作ったものではなく、旧動燃つまり国側が作成した資料であり、昭和の時代から既に対馬が狙われていた証拠とも言えます。

このような状況で、対馬が文献調査に手を上げるということは、他の自治体が手を上げるとは大きく異なると覚悟すべきだと、私は思います。

②国は首長の話を聞くには聞くが、中止するとは書かれていません。行政がやると決めれば、いくら住民が反対しても事業は強行される可能性は排除できません。奇しくも先週、石木ダムの工事が始まりました。また、諫早湾干拓の開門はしないとの国の意に沿った判決が決定したことは、報道等で周知の通りです。

③為政者は常に謙虚であるべきですが、権力の濫用は往々にして起こりがちです。予め途中で手を下ろすことを前提として交付金を受け取った後に、誘致反対を国が認めたとしても、国からのペナルティは覚悟しておかねばならないでしょう。約330億円の一般財源の内、自主財源は30億円程度のみで、国や県からの交付税交付金や国庫支出金頼みの対馬市が、それらを減額され続けて行くことにならないか危惧されます。

市長は、以上3点について、どう思われますか。

【再質問1-⑵】

市長の誘致しないとのお考えが変わっていないことが確認できてとても良かったです。ここで、応募しないとする理由についても伺います。

①積極的に調査を受けるメリットを感じていない

②調査を受け入れるだけでも1次産業や観光などの風評被害が懸念される

③2007年の対馬市議会誘致反対決議は重い

④地層処分の安全性に疑問がある

⑤その他

などが理由として考えられますがその他の理由も含めて市長の答弁を求めます。

《文献調査にも応じない確認》

では、更に深く質問致します。

「ある業界団体や市民団体から調査を求める請願が出た」

「国から調査の検討を求める申し入れがあった」

としても、比田勝市長の任期中に対馬市は文献調査でさえ応募することさえ無いという答弁だと認識しましたが、その認識で宜しいですね。

また、つい先週の3月2日木曜日に、資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物対策課公表された『最終処分の実現に向けた取組強化について』P.13に以下の記述があります。

○国と関係自治体との協議の場の新設・順次、関心や問題意識を有する首長等との協議の場を新設(参加自治体を拡大)。

比田勝市長は、もしも国から協議を求められた場合、それに応じるかどうか答弁を求めます。

【👆通告外なのでと答弁を避けた場合】

誘致推進したいメディアには「受け入れの可能性を示唆した」などと書かれるやもしれませんが、通告外だから答弁しないのとの姿勢で宜しいですか。

《市民に関心を深めてもらう呼びかけ》

市民の皆様の中には、最終的には県知事や市長がこのことを決めると思っている方もが少なくないようです。ある意味その通りですが、皆さんの考え方ひとつで首長の判断を変えることができると私は思います。

北海道の渦中の自治体は泊原発近郊ということもあり、そこで働いていらっしゃる従業員の親戚等も沢山いらっしゃいます。その関係者の多くは、自らの意見や思いを大っぴらにすることは大変困難でしょう。

それに比べて、我々対馬市民は自由に発言できることをまだ恵まれているのだと感じていただきたいと思います。

そういう環境の下で、多くの市民が賛否両論に耳を傾けて頂きご自身で確りご判断いただきたいと私は願います。

その際、私が一番願っているのは、この問題のせいで市民を分断させないで欲しいということです。

このことについて、市長はどう思われますか。

【再質問2-⑴】

GDPからGDWへのパラダイムシフト

「人口が減少しても持続して住んでいける島」を目指すには、小手先の方法だけでは根本的解決は望めません。私は、住民の意識や生活様式までもを変える大転換が求められていると思います。

大量生産大量消費の時代は既に終焉を迎えています。何でもお金に換算する思考GDP(国内総生産)の多寡で価値を測る拝金主義にしがみつくのを私達は辞めるべきです。

つまり、他人との比較で相対的に価値を測るのではなく、自分自身が幸せだと感じているかどうか絶対的価値判断に基づく生活を送ることを由とできるようになれるかが重要だと思います。その意識と生活様式の大転換が既に求められている時代だといち早く気づくことが、ダーウィンが言うように『強いものが生き残るのではなく、変化に適応できたものが生き残る』のだと私は思います。

何度も紹介している『社会は変えられる』(江崎禎秀著)の著述にあるように、少なくとも日本においてピラミッド型人口構造への回復は、団塊Jr.世代が子育て世代となった時期を逸したことで殆ど不可能となりました。また、同著で、江崎氏が言うように少子高齢化は成熟した社会の人口構造であると受け留め、社会構造や個人の思考も成熟を図る方向に舵を切るべきだと、私は感じています。

変えるべきものは『人口構造』ではなく『高齢者はリタイヤするものだ』という『常識』を変えるべきだとの主張が印象的です。地域包括ケアの理念は本来そこにあるとも言えると、私は思います。

《対馬づくり事業協同組合の活用》

しかし、人間は霞を食って生きてはいけません。持続して島に住み続けるためには、雇用を生み出し、ある程度の所得を確保しなくてはなりません。

よく企業誘致をとの指摘がありますが、本当に対馬には仕事がないのでしょうか。対馬ではどの産業でも人手不足が常態化しています。

つまり、対馬に仕事が無いのではなく、

①雇用主が求めるスキルや経験を持った労働者が少ない

②一つの仕事だけからの収入では充分な所得が得られない

即ち、労働需給のミスマッチ解消と副業斡旋マルチワークの普及が、雇用問題解決の鍵だと、私は認識しています。

雇用問題の鍵である上述の①②を解消に寄与する仕組みとして期待されている組織が、『対馬づくり事業協同組合』であると、私は思います。

『対馬づくり事業協同組合』は、簡単に言えば、兼業を斡旋する労働者派遣会社です。但し、派遣社員は同協同組合の正職員で、派遣先企業は国から一部人件費の補填が受けられ、雇用しながら必要なスキルの修得や研修費の補助も受けられます。

働き手にとっては事業のリスク分散。

雇用主にとっては閑散期の人件費削減と繁忙期の人材確保。

一次産業の担い手不足解消。

6次産業化の構築。

等のメリットがあると言われています。

そもそも、古から対馬は半農半漁等複数の業で生計を立てて来ました。そして、ワークシェアを普及できれば、子育て世帯のフレキシブルな労働環境の提供も推進され、少子高齢化対策に多大な貢献が期待出来るのではないでしょうか。

生活の糧たる《稼ぎ》と社会貢献たる《仕事》の両方を生み出すスキームとなるよう実践を積みながらブラッシュアップできれば、幸福な島暮らしが出来ると、私は信じています。

宗義智公表が仰られた『島は島なりに治めよ』は2つの意味が含まれていると、私は思います。島の身の丈に合った統治と、島の歴史や風土に合った統治です。

今こそ、無いものねだりを辞めて、あるものを活かすことが求められていると思います。

《パネルF》漏れバケツの理論

これまでは、いかに稼ぐかについて述べましたが、いかに対馬から資金が出て行かないようにするかも非常に重要です。パネルFは、地域の収支を漏れバケツに例えた概念図です。対馬市地域経済におけるバケツの大きな穴は、島外から購入するエネルギー代金と、住民が島外から購入するモノやサービスの代金です。

《パネルG》同じ1億円でも

地域循環率80%のA市と同20%のB市における循環順目の地域循環資金の順目別、及び5順目までの総循環資金額の比較表です。2回目の循環で早くも地域内を流通した資金総額は2倍弱、5回目には約3倍も差がつきます。

地域循環型経済の好循環は、生産者や行政が主導する『地産地消』ではなく、ネットや郊外大型店よりも少々値段は高いけれども地元商店がら購入しようという消費者側からの運動である『地消地産』理念の普及が生み出すと言われています。

例えば、対馬市民一人当たり年間消費額を200万円と仮定して、人口2万8千人がその1%の2万円を地元産品消費に回せば、5億6千万円となります。その額は年収200万円の雇用を280人分産み出すことと同じ効果があると言えますね。対馬市内に約300人もの雇用をもたらす企業誘致をするのは非常に困難ですが、市民一人一人の購買行動変容でそれと同様の効果が産み出せるということです。

【再質問2-⑵】《異次元の子育て施策を対馬市でどうカスタマイズして具現化するか》ところで《合計特殊出生率》算出方法の基準設定では、少子化対策を見誤る危険性を感じて議会一般質問で指摘したことがあります。分母の定義に大きく左右される占率ではなく実数つまり出生数の経年推移把握が重要であると思います。

出生数を増加させるためには、出産祝い一時金等の出産前後の支援に限らず、子どもが成人するまで切れ目のない支援を充実させることが、求められていると認識しています。その支援の充実を図る指標として、以前の議会でも述べた《若者回復率》の向上に取組んでみてはいかがでしょうか。

若者回復率とは、「10歳代の転出超過数に対して20歳代の転入超過数が占める割合」と定義されます。簡単に言うと、進学で地元を離れた子供たちが、就職や結婚を機会に故郷に帰ってきてくれたかどうかを表す指標です。この指標は、人口の社会増減に関する指標に見えますが、この指標を改善することが、実は出産意欲に大きく影響すると思えます。対馬の子どもがその地域に(いずれは帰って)住み続けようと思われる地域としていくことが求められていると思います。この指標好転に取組むつもりはないか、答弁を求めます。

以上、で一般質問本番での質問及び再質問した内容は終了です。

以下は、発言(質問)しなかったが、準備しておいた再質問候補の原稿です。

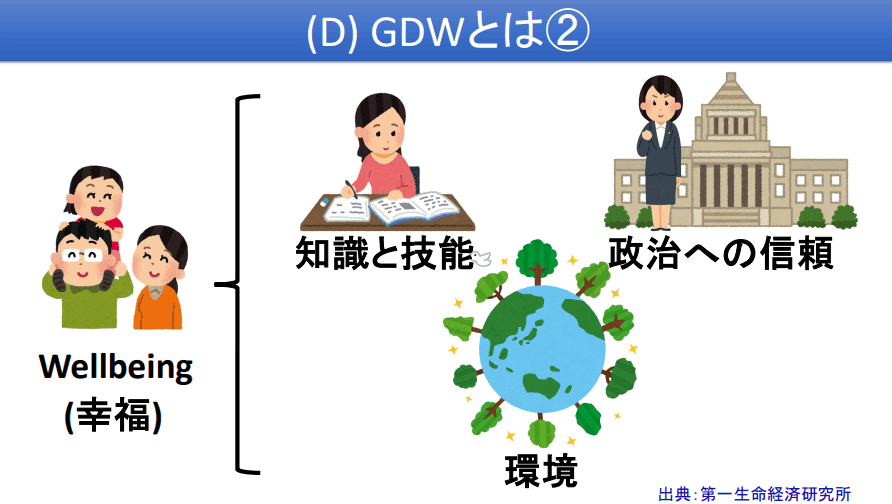

国が普及させようとしている指標に、国内総充実(Gross Domestic Well-being、略称: GDW)があります。GDWは、既存の国内総生産(GDP)では捉えきれていない、社会に生きる一人ひとりのウェルビーイングを測定するための指標です。とくに従来の「幸福度」や「生活満足度」という単一指標では捉えることの難しかった、文化的な多様性も考慮した多面的な指標になります。 GDPは量的拡大を目指し、物質的な豊かさを測る指標であったのに対して、GDWは質的向上をねらい、実感できる豊かさを測定する指標であるというのが大きな違いです。

ところで、反原発で著名な小出裕章氏の講演内容に説得力があるのは、小出裕章氏自身が集めたデータではなく、敢えて国が公表しているデータに基き説明をなさるので、我田引水な論ではないと信憑性が高まるからだと思います。

そういった意味で、この意識と生活様式の大転換は夢物語だとの批判があったとしても、これは我田引水的に作り出された論説ではないとして、『私たちはこれから対馬でどう生きて行くべきか』についてGDWを用いて市民に共感を得て行くことも良い方法だろうと思います。

このウェルビーイングの理念は、キュア志向からケア志向へのパラダイムシフトとも合致すると思います。

在宅医療に関する私のバイブル『在宅医療は日本を変える』(中野一司著)でも紹介されている〈村田理論〉→〈客観を変える(キュア志向)から、主観を変える(ケア志向)へのパラダイムチェンジ〉のバランスを取った政策思考が、今後は求められて来るのではないかと、私は感じています。

新型コロナウィルスの蔓延で、ACP(家族の死や死後のことについて予め備えておくこと)が益々脚光を浴びることになりました。『死生感』というと、「死に方」に注目しがちですが、むしろもう一方の「生き方」に重きをおくことが、これからの超高齢社会に求められているのではないでしょうか。

【地層処分の安全性】

👆先ずこの地層処分の科学的安全性の根拠を、帰納法的に証明しようという姿勢自体ナンセンスだと言えます。

こども向けの教材の体ですが、万が一の想定外も許されない重い立証責任を負っているのに、帰納法(しかも自らに都合の良いサンプルのみでの推論)を用いて安全性を訴えようとしている時点で教材として利用することは論外です。

腐ったミカンがほとんどの箱の中から、選りすぐって探し出しだ腐ってないミカンを見せて、腐ってないのもありますよと、言っているようなもの。

しかも、日本には食べられるみかん(地層処分適地[を示す例])がないので、わざわざ舶来の防腐剤まみれ(何か特殊な事情がある)かも知れないオレンジを示して、十年後も百年後も腐らない[だろうと思います]。

この程度の証明[例を示す]しかできませんが、安全性は国がお墨付きを出していますからご心配なく、と言いたいようです。

No.125【知っていましたか⁉️いま地層処分をしてはいけない8つの理由】

正確に言うと私脇本は、対馬に『核のごみ最終処分場(地層処分)を誘致すること』に反対しているのではありません。

『地層処分そのもの』に反対しています。

▷核のごみの処分責任は、電力消費者にあるかのような電力会社の主張に騙されてはいけない‼️

核のごみの処分責任は、当然ながら電力を生産した電力会社にあります。製造物責任の原則を想起すれば当たり前です。

核のごみ(使用済み核燃料棒)の貯蔵スペースが無くなって来て慌てている電力会社の勝手な事情に、国民を振りまわしているだけのことです。

▷掘り出したばかりのウラン鉱石の放射能は濃縮されていないので、核燃料となる前に比べて格段に低レベルです。

厄介なのは、濃縮された核燃料は燃やしても放射線レベルがほぼ変わらない高レベルであることです。

▷そもそも、現在の地層処分技術は、『埋めても直ぐに漏れ出す』レベルであり、『漏れ出す速度をなんとか遅らせよう』というレベルに過ぎません。

▷半減期という性質上、最初の200年くらいで大凡の放射能の危険性はかなり低下するので、少なくとも約200年間は地層処分せず、地上で厳重に管理すべきです。

▷現在、むしろ恐ろしいのは高レベル放射性廃棄物と一緒に地層処分されようとしているヨウ素129などの低レベル放射性廃棄物の処理です。

NUMOは、埋設後10年後には漏れ出すことを想定できていますが、もちろんそんなことは一切説明しません。

ヨウ素129は水に溶けやすいため、高レベル放射性廃棄物処分場の地下水脈上流には決して造れません。そのため、下流側に建設が予定されているのです。

▷ドイツでは、鉱山跡に低レベル放射性廃棄物を既に埋設処理しましたが、放射能漏れが発覚して掘り出されました。

▷NUMOは活断層から15km以上地上で離した場所であれば、地層処分可能と説明しています。しかし、活断層は地表から地下に向けて垂直に入っている訳ではなく、数十km以上も傾斜しながら入っています。北海道胆振東部地震の辺りはNUMOの示す《科学的特性マップ》では、安全な緑色🟩が塗られているが、震度7以上もの地震があったことからも、いかにいい加減な代物かご理解頂けるでしょう。

▷地層処分するコンクリート製トンネルの総延長は短くとも200kmにも及びます。地上の数十mのトンネルでさえ十年も経てばトンネルの内壁に亀裂が入り水が滴り落ちているところを見たことが無い人の方が少ないでしょう。人間が造るものでメンテナスフリーなんてあるはずがありません。

▷世界で唯一地層処分地が決定しているフィンランドのオンカロでさえ安全性に疑問が投げかけられています。10万年という長期間となれば、氷河期も回って来ます。重い氷河に覆われれば地盤沈下と解氷による隆起が起きて、地割れや地下水の浸透等の危険性がつきまといます。

▷更に、他の諸外国の多くは核燃料サイクルから撤退しており、プルトニウムではなくウランの廃液を地層処分します。諸外国よりも安全な地盤が見つからない日本において、諸外国よりもとても危険なプルトニウムを含む廃液を地層処分しようとしている恐ろしさを想像してみてください。

【再質問2-⑵】

【国からの指示待ち行政なら市長選挙なんぞ不要‼️国から官選市長を送り込んでもらった方が、よっぽどマシ🤷】

岸田首相が言う『異次元の子育て支援策』に対して何か対馬市独自の施策は考えているか?⇒国から全容が示されていないので、まだ取組んでいない。⇒🤦何事も準備が大事。データ収集からでも始めようという姿勢も感じないのは大変遺憾です🤷

以下、《〔3%の会主宰者〕黒木安馬氏のFacebookよりシェア》

クイズ。この街はどこでしょうか?<ヒント>20年前、人口が減っていたにも関わらず、今では人口増加率が日本一。保育所の数を10年で17箇所から100箇所に増やし2年前、待機児童ゼロを達成。少子化対策を成功させた兵庫県明石市の泉前市長が、「私たちの街は2位で、1位は」と発言した街。

答えは「保育の楽園」との異名を持つ、千葉県流山市。

「いや、どこだよそこ」そう思ったかもしれません。この小さな街が、「異次元の少子化対策」のようなことを実行。一体、どんな秘密があるのでしょうか?

2022年12月に出版され、「ホリエモン」こと堀江貴文氏や日本マイクロソフト元社長の成毛眞氏も推薦する「流山がすごい」を参考。①保育送迎サービス「母になるなら、流山市」このキャッチコピーに少子化対策の秘密がありました。その秘密は、出産してからも、母親が子育てと仕事を両立させられるためのサービスがあるからです。流山市の主要な駅には、「保育送迎サービス」というものがあります。駅の中にある、保育ステーションに、子どもを預けると、保育園や幼稚園に直接送り迎えできるのです。そのため、いつも、仕事に向かう父親が子どもを連れて最寄り駅まで向かう光景が広がっています。しかも、このサービス、月2000円で受けられるようです。1日あたり、大体100円を支払えば仕事と育児を両立させられるなんて、安いと思いませんか?

②手厚い保育士への支援国の問題となっているのが、待機児童や保育士不足。しかし、この問題にも、シンプルな解決策があるようです。それは、保育士の待遇を手厚くすることです。例えば、・保育士には毎月4万3000円の補助がでる・保育士に対し、最大6万7000円の家賃補助・流山市で新たに保育士になると、奨励金が最大30万円までもらえる(2022年まで)

このように、十分な数の保育士を確保することによって、待機児童ゼロの達成に近づけたようです。

③政治素人だった現市長流山市の市長である井崎義治氏は、もともとは政治に何も関わりがないサラリーマンだったようです。しかし、・都市開発の計画が雑・当時の市長は既得権で固められている

市の現状を直視し、「いい街にしたいけど、このままでは衰退する。誰もいないなら自分がやらねば」と思ったことで市長選出馬を決意。元々、政界に関係がなかったため、既得権や身内に配慮することはなく、「街をよくしたい」の想い1つで大胆な政策を実行できたのです。

いかがでしたか?一見、解決策がないように思える少子化対策。しかし、市長をはじめ政治家さんたちが既得権に縛られず、地域のために仕事をしてくれると明るい街も広がるのかもしれません。そして、これは、街つくりだけにとどまらず、国に対しても言えるのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?