評論 エッセイ 徴用工問題

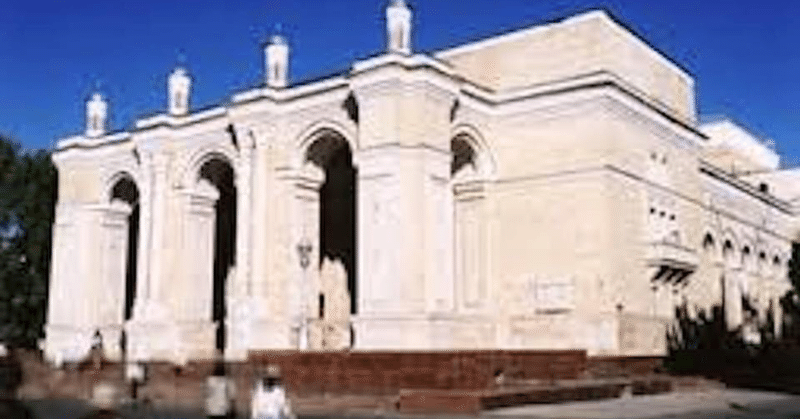

ウズベキスタンの首都 タシュケントに建つ、

「ナヴォイ劇場」の壁のプレートに、次のような言葉が刻まれています。

「1945年から1946年にかけて、極東から強制移送された数百名の日本国民が、このアリシェル・ナヴォイー名称劇場の建設に参加し、その完成に貢献した」

終戦の年、1945年。

ソ連の捕虜となった日本兵で、ウズベキスタンに送られた者は、2万5113名。

そしてそのうちの、9760余名が、タシュケントに移送されたのでした。

彼らは、過酷な条件下で強制労働を強いられ、その結果たくさんの命を落としました。

「ナヴォイ劇場」の建設を担ったのは、永田行夫陸軍技術大尉(当時25歳)率いる450人からなる、タシュケント第4ラーゲリー隊でした。

彼らは、敗戦で失った日本人の誇りを、他国のために何かを残すという、別の形で取り戻そうと、捕虜の身でありながら、実直・勤勉に仕事に取り組みました。

その姿を見て、地域のウズベク人は、しだいに日本人に対し、好意を抱きはじめます。

やがて近所の子供たちが、果物や食べ物を、捕虜宿泊所の庭先に、そっと差し入れするようになりました。

日本人たちは、それに答えるように、精巧な手作りの木製玩具をつくり、子供たちにお返ししました。

この、

「受けた恩に対し精一杯の謝意を示そうとした彼らの行い」

が、

ウズベク人の心のツボにはまり、道徳的規範として、地元民のあいだで語り継がれるようになります。

時は流れて、20年後。

1966 年4月26日、午前5時30分。

タシュケントの町を、マグニチュード8.0の大地震が襲い、ほとんどの建造物が崩壊しました。

しかし、ガレキの山と化した町に、「ナヴォイ劇場」は、無傷で建っていたのでした。

彼らタシュケントの住人は、あらためて日本人への敬意の念を持って、それを見上げたそうです。

今でも多くのウズベク人が、子供の頃母親から、

「日本人のような人間になりなさい」と、言われて育つといいます。

その後、ソ連政府は捕虜によって劇場がつくられたという事実の隠蔽をはかり、日本人墓地を潰して更地にするよう、ウズベキスタンに命じたのですが、

ウズベキスタンはそれを無視して、墓地をきれいな状態で守りとおしてくれたのでした。

ソビエト崩壊後、ウズベキスタンが独立し、日本人墓地の整備をしたいと申し出た日本政府に対し、当時の スルタノフ首相が、即座に返答しました。

「日本人であっても、ウズベキスタンで亡くなった人なのだから、日本人墓地の整備は、日本との友好関係の証しとして、ウズベキスタン政府が責任を持って行う」と。

そしてさらに、付け加えて、

「これまで出来ていなかったことは、国家としてたいへん恥ずかしい」とも。

今、その場所には桜の木が植えられ、

「さくら公園」と、呼ばれて、市民に愛されているそうです。

私は、当時の日本人や日本兵が、すべて立派だったとは、口が裂けても申しません。

けれども、「ナヴォイ劇場」を建てた彼らの行為は、その後のいかなる外交政策よりも、立派なものだったと言えるのではないでしょうか。

いつの時代も、どんな国に住み、どんな民族、どんな肌の色に生まれようとも……。

人の真心、誠意、感謝の気持ち。

精一杯に生きる姿。

それらは、その土地の人々の目に、人類の理想として、美しく写るのだと思います。

そして、互いに敬意を持って接するところから、すべての関係が始まるのだと思います。

アメリカまで行って、反日活動を繰り返す隣国のニュースを……そして、もちろん中身は違うのでしょうが……徴用工問題を、

ウズベキスタンの人々は、いったいどんな思いで見て、聞いているのでしょうか?

我々日本人は、戦後、徹底的に自虐的歴史観を刷り込まれました。

中国や韓国だけでなく、同盟国からも、エコノミック・アニマルと、蔑まされ。さらには、朝日新聞などからも激しくなじられる始末です。

ずっと、日本人ということに誇りが持てない。誇りなどというものを、持ってはいけない。という戦後を送ってきました。

けれども……戦後の日教組や文部省をかばうつもりは、微塵もありませんが……

私たちは幸いにも、

感情的に他国を恨み、官民一体となって他国を蔑む、という教育は、受ける機会がありませんでした。

もちろん、個別の家庭や個人のレベルでは、多々あったとは思いますが……。

そういうことが「良くないこと」だという認識を、皆が持っていると信じています。

まして、私たちは、唯一の核爆弾被害国なんですよ。

どこまでお人好しなんだ、と、国際的常識から笑われるレベルかもしれません。

国家が国民に、他国への憎悪を煽ること、

それが、国内世論のはけ口であったり、ガスぬきであったり、コンプレックスの裏返しであったりすることに、ある程度の同情はしますが、その人たちを見て、決して人間的に美しいとは思えません。

一方我が国では、歴史に興味がなく、無知で、誇りが欠如し、平和ボケをした国民や政治家が増えましたが、

それでも、

あらためて、

私たちが受けた、平和ボケ教育は、ある意味、ラッキーだったと思わずにはいられないのであります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?