言葉を忘れて森へいこう 〜ファブリス・ドゥ・ヴェルツ『依存魔』からゴシックの美学へ〜

言葉を忘れて森へ。

時折そう思うことがある。

例えば容赦なく照りつける夏の日射しと騒々しい蝉の声に塗り込められた縁側で打ち水を遣る母の着物の文様がかげろうの向こうふと歪んで見えた瞬間。

あるいは冬枯れの並木道を一人物思いに耽りつつ散歩している途上すれ違った幼い男の子とその父親らしき男のかたく結ばれた手、秘密めいたまなざしの交わりにぶつかった瞬間、わからなくなって。

言葉を失い。

記憶は剥がれ。

今やいっさいの意味の断絶から解き放たれたあいまいな全体の一部として、清潔に見放された髑髏のからだとなって、森へ。

あの原始の森へ。

わたしを言葉と論理への耽溺に向かわせる力はわたしを大いなる自然と非理性への逃走に駆り立てる力と表裏を成しており、一方が他方から絶えずエネルギーを受け取り合いつつ反撥し、揺れ動き、限りない振幅を繰り返す重力の振り子。永遠の浜辺に置き去りにされた双子の海のようなもの。

映画批評という営みに手を染めて以来、あの憎むべき矩形の空間に現れては消えていく逐一の映像を言葉に置き換え翻訳する術を身につけてきたわたしは、今やどんな映像をも分析し解釈することが可能になってしまった。

わたしは滑らかな人工の義手を装着する代わり、輝かしい純粋の眼を失ったのだ。

あらかじめ言葉と論理に呪われてある者にとり、観賞に際していかなる分析や解釈をも必要とせず、夢の宮殿に闖入してくる大人たちの無粋を遠ざけてくれる映画の存在はひとつの救いであり、子供らしい遊びの場にかろうじてわたしを繋ぎ止めてくれる魂の引き綱である。

ファブリス・ドゥ・ヴェルツ監督の作品は、そんな救済と解放の歓びをいつもわたしにもたらす。

ある映画が分析や解釈の労を省いてくれるというのは、それが付け入る隙のない虚構として巧みに造作されていることの証左であり、意味の結晶を拒む視覚イメージの純粋が誇らかな充足に包まれていることの幸福であろう。

われわれは青空の中で青空について考えることはできない。

噎せ返るような存在の濃度に溺れ、ただなすすべなく窒息してゆくのみ。

わたしはいま、ファブリス・ドゥ・ヴェルツを生んだベルギーという国について思いを致す。

ドイツ、フランス、オランダ、ルクセンブルグに四方を囲まれた多様な言語と文化が交錯するヨーロッパの辺境。

ベルギーの闇三部作の掉尾を飾る『依存魔』が、手持ちカメラの小刻みな律動を伴って驚異的な生々しさと瑞々しさのなかに捉えるのは、まずなんといっても鬱蒼とした森と広大な海(湖)、人間の征服を拒む獰猛な自然の姿だ。

主人公である心優しい少年と狂気の発作に取り憑かれた少女は、われわれではなくこの自然の側に属する存在だと言っていい。

ファブリスが過酷な経験の儀式を通じて救済を授けようとするのは、いつもきまって小さな全体(村落、社会、恋愛、家族、常識、正常·····)から疎外された者たちであり、スクリーンの闇に沈んだ野生の眼が改めて聖別の光を受ける時、その存在は手つかずの自然の絵の中に嵌め込まれ、より大きな全体に包摂されることによって調和を取り戻す。

わたしはいまだかつて、野生に対する驚異と畏怖の念と不思議な安らぎを均一に画面の中に実現する、人間のこんな顔を見たことがない。

嵌め絵。騙し絵。

人間が森になり、森が人間になる。

想起するのは、ドイツ絵画の中に登場するゲルマンの森、丈高く生い茂った木々の梢が幾重にも重なり合うことで生々しい緑の量感と化した迷宮としての森の姿だ。

グリムのメルヘンにおいても、森は悪魔や魔物の類が跋扈する異界を形成し、少年少女たちが暮らす小さな家を包囲している。

一代の碩学マルセル・ブリオンの古典的名著『幻想芸術』が「妖怪の森」と題された一章によって幕を開け、北方ルネサンスが生んだ「幻想の巨匠」アルブレヒト・アルトドルファーの『聖ジョルジュ』に最大級の賛辞が送られる一事を思うだけでも、われわれは幻想の森とドイツ精神との深い結びつきについて考えずにはいられない。

森は、もっとも野性味にみちた恐怖の場所であり、ここでは一切が可能性を秘めているかのようだ。理性と論理が拒絶する怪物と会遇するのもこの森なら、自然の無限の変容と危険なたわむれが旅人をして遂には眩惑を感じさせ、途方もない幻想に巻き込んでしまうのも、この森である。

ゲルマン的な魂がたえず夢みつつあこがれる森、ドイツ人が彼らの精神の内奥につねに抱きつづけている願いをいわば視覚的に表現した幻想の森の中には、爛らんたる眼の、毛むくじゃらの住民、叢林を切り倒しては大枝をふりかざす“野蛮な男たち”が棲んでいた。彼らは近寄りがたい雑木林の奥で、まるで古代民族の名残りでもあるかのように、牧歌的でかつ野性的な生活をくりひろげ、文明のもたらした汚染や影響から隔絶された、もっともナィーヴな状態で生きている。彼らは伝説的な恐怖が生み落した子供なのだ。

アルトドルファーの聖ジョルジュが竜をおいつめて殺した森、それは一面に葉むらが生いしげり、緑がかった金色の鮮やかな光が騎士の黒ずんだ甲冑の色と微妙にとけ合ってみえる神秘的な森である。パラケルススの言葉に従うなら、生命の象徴である森がここでは騎士と怪獣の戦いに参加し、或る種劇的な緊張感が樹木という樹木の間に張り巡らされている。梢は高く、視線もそこまでは遙かに及ばず、四方を完全にふさがれた森は閉された世界であって、たったいま聖ジョルジュが通ってきた道でさえもう閉されたままである。竜の死がこの森を悲劇の場と変えたのだろうか。巨大な樹木は折り重なるように、騎士をおしつぶすかのように、おおいかぶさってくる。

『聖ジョルジュ』

騎士と竜の戦いを見守るどころか積極的にその戦闘に参加し、獲物の「四方を完全にふさ」ぎ退路を絶った上で「おおいかぶさ」ってくる魔物の森。

ここにおいて、生命の象徴である森は戦場となり、強大な敵そのものとなる。

だが、聖ジョルジュ(ゲオルギウス)の竜退治の神話から材を得ているにもかかわらず肝心の竜は姿を見せていない。言うまでもなくそれは騎士に打ち倒された後であるためなのだが、謎めいた竜の不在を巡るブリオンの漠然とした所感ーー「竜の死がこの森を悲劇の場と変えたのだろうか」ーーをいま一歩前に進めるなら、次のような象徴的な解釈が可能となるだろう。

すなわち、アルトドルファーが竜を描かず、代わりにその住処である洞窟をわざわざ森の空隙から覗かせ暗示してみせたのは、ジョルジュに襲いかかってくる竜の恐怖を森の形態に代理させようとしたためではないだろうか?「騎士を押しつぶすかのように」迫り来るこの森が竜であるからこそ、巣穴はからっぽのサインとして、竜そのものの存在は空白として提示される必要があったわけだ。

同種の主題の取り扱いにおいて、帰途に着くジョルジュの姿が捉えられる例はむしろ少数であり、多くの画家が騎士が竜を打ち倒すまさにその瞬間を切り取っている。というのも、聖ジョルジュ(ゲオルギウス)の竜退治は、野蛮な自然=竜に対する人間理性の勝利を謳い上げる図像でもあるからだ。

オカルティズム(隠秘学)の観点から見た場合、養われた理性と手つかずのままの野生、卑小な人間とその外部に位置する超越的なものとの合一化の夢が語られている。

一般に「竜退治」「竜殺し」と称される主題であるにも関わらず、竜の直接的な殺傷をではなく騎士が竜を踏みつけにして制圧している場面が描かれるのはそのためであり、キリスト教系の友愛結社から発して理性と超越の実践的融合を目指したフリーメイソンが秘技参入儀礼のシンボルとしてこうした図像を借用したのも、凶暴で手に負えぬ別種の知のありようを自身のうちに取り込む内在的超越形成のイニシエーションと位置づけられたためだ。

メイソン流の解釈に従えば、竜そのものと化した森に差し込む「緑がかった金色の鮮やかな光が騎士の黒ずんだ甲冑の色と微妙にとけ合ってみえる」のは、人間の大いなるものとの融合の前触れであり、そこに至るまでの過酷な階梯を描くものと解釈できるだろう。

秘教伝承において、ドラゴンを殺すものとは、デーモンを呼び出して支配できる者であるーーつまり召喚に成功した者にほかならない。この言葉は誤用されており、デーモンは(しばしばドラゴンもそうであるが)殺すことができない。キリスト教におけるドラゴンを殺す者の図像では、剣や槍を突き刺され、首を切り落とされていながらも、ドラゴン(デヴィルの表象)がまた生きている姿を示している。槍で殺せないことは、槍の先がドラゴンの体によって折られることによって、きわめて頻繁に示される。死は物理的肉体をまとうものだけが体験することなので、デーモンは天使と同様、死を知らないのである。

エドマンド・スペンサーの『妖精女王』初版本(1596年)の口絵に使用されたこの聖ジョージとドラゴンの図は、ドラゴン殺しにかかわる秘教伝承の多くを秘めている。槍は折れており、ドラゴンは首を刺されても生きている。オカルトの象徴的な意味は、ドラゴンを殺すことではなく、手なづけ従わせることにかかわる。秘儀参入者は自分と世界の関係において、ドラゴンを正しい場所に位置づけようとするのである。

『悪魔の辞典』(青土社、1992)

1510年に制作されたアルトドルファーの絵に、現代のファンタジーイラストやRPG作品に見られるビジュアルイメージのひとつの原型を見出すことも可能かもしれない。

なぜなら、一個の脅威へと高められるとともにその脅威が演じられる劇場とも化した森は、勇者とモンスターが流血の幻想を繰り広げるバトルフィールドそのものであるからだ。

事実、幻想イラストレーションをものするための実践的な資料としてゲルマン神話や北欧神話に表れた図像を紹介する類の本は数多く出版されており、そのことごとくにわれわれは森・竜・騎士のアルトドルファー三点セットを発見するに違いない。

さらにフリードリヒらドイツロマン派によるゲルマン精神の再解釈、19世紀初頭にヨーロッパ世界を席巻したゴシック・リヴァイヴァルと怪奇幻想の一大ブームを経て、ヨーロッパ民族にとっての打倒すべき敵であり征服すべき戦場であった自然の猛威が「美と崇高の起源」(エドマンド・バーク)として理論化され、美的な鑑賞を許す対象として読み替えられるに至って、現在にまで連なるある特殊な心性の領域が形作られていく。

理性に対する野生、洗練に対する野蛮、良識に対する驚異、そして光の明晰に対する闇の崇高。

現代流のゴシック=GOTH(ゴス)美学の誕生である。このジャンルのファッションが黒に対する偏愛を示すのは、それが以上のごとき属性を象徴的に表す色と捉えられているためだろう。

アルトドルファーが描いた幻想の森、古きよきゲルマンの精神は形を変えて現代に生きているわけだが、われわれはまた、ロマン派による批評的な再解釈を経由した遊戯的なリミックスの痕跡を20世紀最良の画家たちの作品のなかに見出すことができる。

これまで顧みられることのなかった旧東ドイツの絵画を起点に美術史の編み直しを提起する野心的な書『20世紀絵画 モダニズム美術史を問い直す』において、筆者である宮下誠は、ドイツのノイエ・ザハリヒカイト(新即物主義)の画家オットー・ディックスの戦争画に言及する際特にその絵画様式の面に注目し、見かけの現代性の裏に隠された古き良きドイツ精神の発露についてこう述べる。

ディックスがその様式の中核に据えたクラナッハやアルトドルファーは、ドイツにとって、イタリアとフランドルからの影響をもろに受けその様式を確立したデューラー以上にドイツ的なるものを体現した画家たちだ。 〜中略〜 アルトドルファーやクラナッハの作品に見られる手仕事的精密さ、精巧さ、生硬さ、生真面目さ、エレガントというよりは武骨で不器用な表情·····。これらは「古き良きドイツ」の基本的兆票であり、ドイツ的アイデンティティであったのだ。

なんと、一般に北方ルネサンス最大の画家と目されているデューラーよりアルトドルファーやクラナッハの方が「ドイツ的なるものを体現した画家」であるというのだ!

もし宮下の言う通り、ディックスら東西冷戦下の歴史の闇に葬り去られていた旧東ドイツの画家たちがデューラーよりアルトドルファーの魂を色濃く受け継いでいるとすれば、われわれの美術史的な認識は劇的な変更を迫られざるを得ないだろう。

シュルレアリストにしてコラージュ技法の完成者マックス・エルンストが繰り返し描いた不気味に静まり返った夜の森の姿は、アルトドルファーのニューロティックな細密描写の過剰をドイツロマン派の荒涼たる自然の風景、特にエルンストが深く尊敬していたフリードリヒの寒々しく瞑想的な空間の中に嵌め込み、独自に再演(re-present)したものだ。

わたしはここで改めて「嵌め込みと融合=アニメーション anima-tion」という主題を提出してみたい。

ある特定の文脈を持った画面(世界)の中から任意の対象を抜き出し異なる文脈を持った画面(世界)の中に嵌め込むことで思いがけぬ驚異と異化作用を生み出す手法はデペイズマンと呼ばれ、広くシュルレアリストたちの間で活用されたものだが、例えばマグリットらに典型的に見られるそれとエルンストの手つきとは表現目的を異にするもののように思われる。鮮やかな緑色の林檎が一面を領する巨大さで部屋に鎮座まします『リスニングルーム』に明らかなとおり、マグリットのデペイズマンはある物象の他なる文脈への移し替えによって生じる違和感や反撥のおもしろさを基本原理としている。一方、エルンストが目指したのは、嵌め込みを媒介とした異なる存在性の相互嵌入=融合だったのではないだろうか?

なるほど複数の雑誌や新聞から切り抜いたイラストレーションを同一平面上で組み合わせ独自の世界を創造するエルンストのコラージュ絵画は、一見するとデペイズマンの典型的な作例であるように思えるのだが、継ぎ目が見当たらぬほどの「手仕事的精密さ」によって巧みに嵌め込まれた人物や形象はあたかも最初からその世界の一部であったかのような面持ちであっけらかんと息をしはじめ、まことに奇妙な生命感覚を不自然なまでに自然な全体性のなかに実現してみせる。結果としてわれわれは、にわかには承服しがたいことに、エルンストの絵画から違和・反撥・乖離の印象より強く融合・調和・安樂のイメージを受け取るに違いない。

マグリットとエルンストの相違はまた、後者がさまざまな技法を独自に発明し方法それ自体においてより根源的に作品空間を異化する方向を持ち得たことの原因とも結果とも受け取ることができる。

例えば、石や木片、植物の葉などに紙を押し当て裏側を鉛筆でこすることで物質の形態を直接画面に写し取るフロッタージュ技法を用いた連作『博物誌』では、森が木によって、魚が石によって、あるものの形態が他のものの形態へと“直接に”置き換えられその内側にあるものが自在にアニメートされることによって、無機的な生と有機的な生が見事な融合を果たしている。

絵筆と絵の具のメディウムの制約から解放され、本来であれば描かれる対象でしかない物質それ自体によって物質を写し取り、外界に位置する自然を制作に参加させることによって、異なる事物同士の間に単なる表象の移し替えを超えたより深い交流が生まれているわけだ。

この点において、エルンストの創作原理は本質的な意味でのアニメーション=アニマ(魂)の動的活用化だと言えよう。

とはいえ、現代絵画に与えた直接的な影響という点からすれば、エルンストはマグリットに遠く及ばないに違いない。

私見によれば、それこそ村上隆以降わが国の現代アートの主流のひとつを成すスーパーフラットな絵画空間をファインアートの世界で完成させたのは間違いなくマグリットである。

光の陰影、筆触や色塗りのムラ、従来的な遠近表現の徹底した排除、そして人物と自然物、図と地、前景・中景・後景のすべてに平等な光が当てられる人工的なライティングによって、マグリットは完璧にフラットな視覚の手触りを初めて絵画空間の中に実現した。

ミロのいくつかの作品は同様の偉業を抽象絵画において成し遂げているが、マグリットの現代的な影響はそれをあくまで具象において達成した点に認められる。

絵画空間の視覚的な手触りの造形術の系譜についてはあまり注目されることがないが、しかし、マグリットなくしてその後のウォーホルやリキテンシュタインらポップ勢のフラットな絵画空間があり得ただろうか?

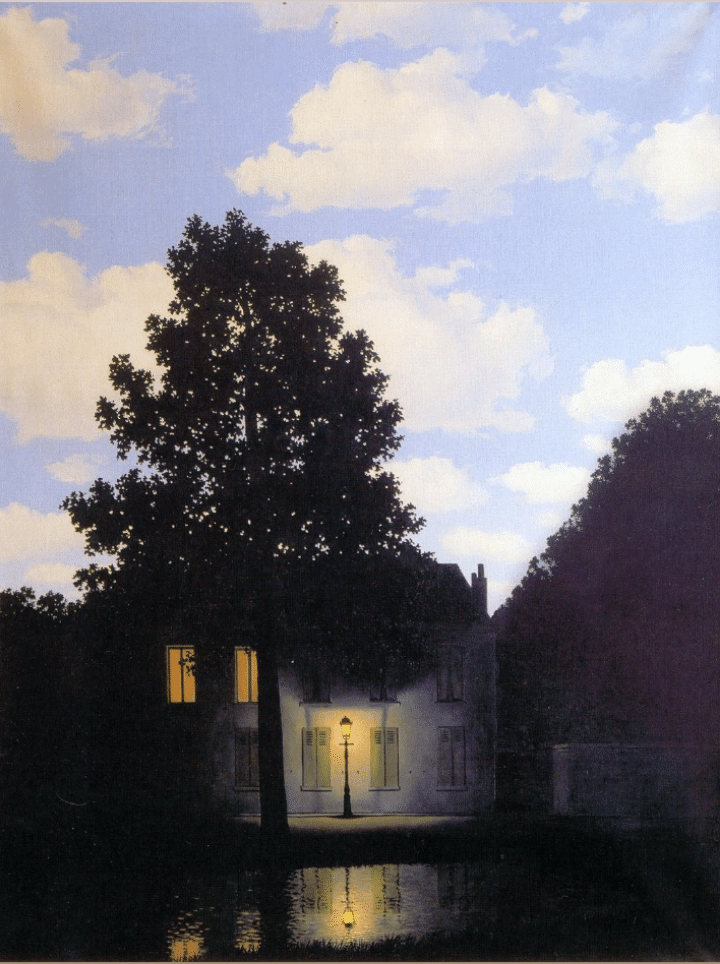

また、マグリットの作品中にもエルンストと共振する人気の絶えた夜の森の姿が頻出する。

アルトドルファーの『聖ジョルジュ』ではかろうじて小さな像として残されていた人物をとうとう画面から排除し、森の形象をスーパーフラットなオブジェに置き換えた地点に、マグリットの空間は出現する。

それは「対決すべき(竜としての)自然」を「美的な鑑賞対象としての自然」へと読み替えたフリードリヒらドイツロマン派絵画の遺産を継ぐものだが、もはやここでの森はそれが本来属していた大いなる連続性のうちに成り立つ世界の文脈から切り離され、人工的に再表象された絵画の一要素として異なる種類の畏怖と崇高を纏わされている。

端的に言ってそれは、近代化に伴って新たに出現した都市生活における孤独と恐怖であろう。

即ち、人間が多すぎるゆえにかえってその繋がりが見失われる、見知らぬ人々の群れにまぎれて生きるために自身のアイデンティティを匿名的なシルエットの位置にまで薄め、貶め、透明化することを絶えず強制される、といったような。

アルトドルファーの時代には存在しなかった街灯、光の照射と啓蒙(enlightenment)を通じ、物理と精神の両面に渡って闇夜の恐怖を追放しようとした近代の道行きを象徴するこのオブジェが恐怖演出を高めるための小道具として使用され、森の威容に随伴していることがよい証拠だ。

やがてマグリットのシグネチャーたる街灯は、現代的な恐怖の表象としてポップカルチャーのイメージソースのなかに加えられることになるだろう。悪魔に取り憑かれた少女が白目を剥いてFワードを連発するショッキングな場面が話題となって大ヒットを記録したホラー映画『エクソシスト』(1973)の公開に際し、宣伝ポスターのビジュアルに同様のイメージが活用された例はつとに有名だ。

黒づくめの紳士はマグリット絵画の最も有名なシグネチャーだが、じっと眺めていると街灯が降り注いでいるようにも見えてきて·····?

『エクソシスト』で繰り広げられる悪魔と神父の戦いはいわばひとつの象徴であり、自然と人間の、竜と騎士の戦いに読み替えられるべきものである。なぜなら、悪魔(Devil or Satan)は黙示録中で「古き蛇 Old Serpent」や「ドラゴン Dragon」と表現され、これはキリスト教世界における悪魔が創世記でイヴを誘惑した蛇の悪しきイメージと結びつきつつ、人をして善性から誤らせる普遍的な力の形象と捉えられてきた歴史を示唆しているからだ。

『黙示録』において、サタンはドラゴンおよび古き蛇と呼ばれる。

かの大いなるドラゴン、すなわちデヴィルと呼ばれ、サタンと呼ばれたる、全世界をまどわす古き蛇は落とされ·····

したがってデヴィルの異称である古き蛇は聖書を典拠にしており、これが「古い」ものとされるのは、『創世記』第三章において、人間の男女が別個の存在として創造された後、最初に誘惑したものであったからだと考えられる。エバを欺く者をあらわすヘブライ語は nachash で、これは毒をもつ蛇のことである。

『悪魔の辞典』(青土社、1992)

絵画空間の視覚的な手触り(「目触り」とでも呼ぶべきか)の点において、マグリットの画面に特徴的な色彩表現、さらにスーパーフラットな質感とオブジェ感覚を受け継ぎこれらを完璧にモダナイズしてみせたのは、二度の大戦を通じて疲弊しきったヨーロッパ諸国に比し、そのいずれもにおいて直接の戦地となることを免れたために、戦後急速な勢いで世界の覇者へとのし上がった“新大陸”アメリカに登場した画家エドワード・ホッパーだろう。

近代化の過程で森や闇夜への恐怖が忘れ去られていく地点においてシグネチャー化されたマグリットの街灯は、今やありふれた都市の風景のなかに溶け込み、蛍光灯やカフェやバーのネオンサインに変じてひっそりと息づきはじめる。

ホッパーはよく都市の孤独を描く作家だと言われるが、ここで言う都市とは自然の森を切り開きその野生を組みしたがえた(竜を踏みつけにするジョルジュのように!)先に成立する人工の要塞であり、いわばホッパーが作り出す絵画空間は森の脅威を細切れに解体して安全化し、カフェやアパートの一室といった近代の機能建築へと置き換えたものなのだ。

そうした光景がどこか寂しげに映るというのは、われわれの精神の拠りどころとなるべき自然が既にして失われている、あらかじめ画面から割り引かれていることが無意識のうちに感じ取られているためだろう。

豊かな表情を持つアルトドルファーの森に比べ、ホッパーが描く建物たちの顔はいずれも冷淡かつ無愛想。同様に、人物の表情を読み取ることもしばしば困難であり、その像は感情の装飾が削ぎ落とされることによって近代建築の冷たい印象のなかに溶け込んでいる。今やだれもがマグリットが描いた黒づくめの紳士、オブジェとしての人間のあり方に重なり合ってしまったわけだ。

都市を描くというよりむしろ、森が排除されている。

このように逆説的に考えてみることによって初めて、ホッパーの美術史的な継承の姿勢、アートマーケットにおける価値高騰の背景が見えてくるはずだ。

ここまで長々と森の表象の美術史的な変遷について語ってきた。

わたしは『依存魔』の背後にベルギーという国に潜むドイツ=ゲルマン精神の、とりわけ幻想の森の表象化の系譜を読み取り、エルンストの『博物誌』と同じ種類のあぶなっかしい身体拡張の自由、形態の異なるさまざまな存在に共通の魂を与えるアニメーションの原理の本念を見出すものだが、しかし考えてみれば、境い目を失うというのは恐ろしいことだ。

映画のラストシーン、それぞれが属する小さな全体との絆を断ち切り、巨大な森に囲繞された海(湖)に浮かぶ頼りない舟の上で、少年少女はともに生きていく決意を新たにする。彼我の境界は溶け崩れ、二人は、いままさに少年の頭上を飛び去っていく雌雄のつがいとして行動をともにするクロツルのごとき“まったきつがい”となって生まれ変わる。クロツルの群舞を追って上昇していきさらに旋回しながら下降して少年の顔を捉えるカメラの運動は、少年の目線が鳥の視界が持つ遥かな高みと自由へと開かれた栄光を暗示しつつ、二人の未来を祝福する。

かくして獰猛な野生の絵の中に嵌め込まれたヒトのつがいは、やがて海の青・森の緑とも一体化し、われわれの正常な世界の運行を脅かすアルトドルファーの竜と化していくに違いない。

少年と少女は「文明のもたらした汚染や影響から隔絶された、もっともナィーヴな状態で生きている」存在、「伝説的な恐怖が生み落とした子供」へと進化、いや、創造的に退化するのである。

眩暈を催すこの官能!

官能、というならしかし、本作の画面に漂う瑞々しく新鮮でまことに官能的な質は、ドイツというよりむしろフランス芸術の血を強く感じさせるものだろう。

わけても、現代フランス映画の血、破滅的なラブロマンスを扱うアメリカの暴力映画をフランス流に解釈したヌーヴェルヴァーグの遺伝子を。

1960年代初頭、ゴダールやトリュフォーらはスタジオから街頭へ飛び出し手持ちカメラの撮影によって、われわれの身近に生きている人々のなまなましい顔を捉えることに成功した。

ファブリスの映画にはその影響が色濃く見られるばかりか、ヌーヴェルヴァーグの作家たちのトレードマークたるジャンプカット技法の使用も散見される。また、ベルギー三部作にはそれぞれアメリカ映画の元ネタが存在する事実が明らかにされており、ヌーヴェルヴァーグを自覚的に継承しようとする姿勢が窺える。

わが国においてその才能が認知される契機となった映画『変態村』のイメージが祟ってか、ファブリスには「変態的、狂気的、カルト的なホラー映画をものする鬼才」という不当なレッテル貼りがなされることが多いように見受けられるが、この際わたしははっきり言っておきたい。

ファブリス・ドゥ・ヴェルツこそが現代のヌーヴェルヴァーグであり、映画の保守本流である、と。

もっとも、アメリカ映画をドイツ的な野生とフランス譲りの官能によってリミックスしてみせるベルギー流ヌーヴェルヴァーグの傑作『依存魔』がこうしてお目見えとなった以上、あえての言明は無用のものと信じたいが。

フランス芸術に特有の(特に少年少女の)詩的な愛欲の交歓も見逃せないポイントだ。こどもの性愛のエロティシズムは、本作においても濃厚に仄めかされている。

「水辺に居続けたい」「水辺に居続けよう」

「離れないで」「ずっと離れない」

「別れない?」「別れない」

「ずっと愛してる」

二人の会話、特に少女の「水辺」に対する執着を思うとき、わたしはシュルレアリスムの流れを汲むある詩人のあまり知られていない激烈なロマンス詩を連想せずにはおれない。

ぼくに訊いてはいけない、きみといっしょにこの大いなる不安の中へと沈んで行くとき、なぜときどきぼくが目をそむけるかを。ぼくはきみが好きだ、これまで誰もきみを愛したことがないほどにきみを愛している、痛いほどに、涙のにじむほどに、きみを愛している、失われた楽園のように。ぼくをきみに結びつける、さらに熱い優しさの中には、短剣のひと刺しの温かい波があり、ひたひたと切傷の唇へ昇ってくる血の残酷な穏やかさがある。ぼくがきみを迎えるのは必ず、ぼくの傷口の上。

きみがぼくの寝台に腰をおろし、難破してやっと砂浜にたどり着いた女性よりももっと魅惑的なすがたで長い髪を梳いているとき、朝日がそのブロンドの避難所の奥にうずくまった唯一つの青い火であるとき、きみの口がぼくの口に重なって、朝の海の尽きせぬ漣(さざなみ)のように、新鮮な一日の始まりを告げるとき、〜後略〜

きみがもういないとききみの生命の営みはぼくのまわりに月のない満ち潮の陰険さでうち寄せてくる。ちょうど運任せの小舟のまわりに罠と驚きにみちた大洋が寄せてくるように。きみはぼくを海の危険にさらしたのだ。

黒田アキ絵『異国の女(ひと)に捧げる散文』

(思潮社、1998)

「きみはぼくを海の危険にさらしたのだ」

ほとんど本作のために書き下ろされたとしか思えない、痛切な愛の詩だ。

うっとりしながら読み進めるだけで、映画中のさまざまな場面が鮮やかに脳裏に蘇ってくる。

最後に、『依存魔』のミステリー的な趣向の巧みさについて述べておきたい。

主人公二人の(特に少年の)視点に同化するカメラの主観ショットが映し出す大人たちの顔はいずれも(実際には善良な人々であるかもしれないにせよ)手放しの信頼を寄せることを躊躇させるある屈折なり影を秘めており、得体の知れぬモンスターとしての印象を常に留めおいている点が実に上手い。

お人好しの少年が「あの人はいい人だよ」などと一言でも素朴な感想を漏らそうもんなら、たちまち狂気の発作を起こし暴れ回る少女の行動はたしかに常軌を逸したものだが、しかし、大人たちの笑顔にいわく言いがたい含みが与えられどこか後ろ暗さを抱えているようにも見受けられるために、「なに言ってるのよ、あいつは悪人よ!ほら見て!」と必死に訴える少女の方が実は正しいようにも思われはじめ、見ているわれわれの側も少年と一緒になって徐々にその哀訴の真実性にほだされていくのだからおもしろい。

実際、小さな全体との絆がひとつひとつ断ち切られ二人だけの世界の外部が消失していく(少年は家庭と母なるものから、少女は病院と父なるものから、解き放たれ、そして最後には社会や正常との連絡までもが·····)本作にあって、客観的な指標はどこにも存在し得ず、したがって病院長や少年の母親が言うとおり少女が狂気の症状を患っているのか、はたまた本人が主張するように「あたしが受け継いだ遺産を騙し取るためにみんながグルになって嘘をついている」のかを判断するのは不可能だ。

大人たちはみな悪人であり、その巧言にたやすく抱き込まれる少年の態度は危機回避の観点から言って誤りであるかもしれず、少女だけが常に真実を言い当てている可能性が最後まで担保され続ける点が見事で、これによりわれわれは疎外された者たちが形成する親密な空間(スモール・サークル)の中へ分け入っていくことが可能になるのである。

観者のまなざしの対象物との距離が異様に近く生々しいリアリティをもってその印象が迫るのは、かくのごとき決定不可能性の誘引力のゆえでもあろう。

ミステリー的な興味を唆る決定不可能性はまた、少女だけではなく少年のうちにも見出すことができる。

というのも、『依存魔』なる邦題はおそらく少女を指して付けられたものだろうが、助けを与えてくれるものならどんなものでも利用する少女と助けを受け入れてくれそうなものならどんなものにでも手を差し伸べてしまう少年の、どちらがより依存的で狂気的かと言われれば実に微妙なところだからだ。

おそらくは父の不在が影響し母にとっての過剰な愛着と抑圧の対象となり続けてきたであろう少年は、他者に嫌われたくない防衛心と女性的なか弱い存在を守らなければという無意識の心理が強く働いており、結果として常に相手の顔色を伺いつつ望ましい回答を導き出そうとしてしまう悪癖を有している。それはそれなりに厄介な症状を抱えているわけだ。

だが、そうであればこそ、少女の奔放に引きずられる形で家庭支配の外部へと飛び出し、最後には苦みばしった大人の男の表情を手にする成長の過程が素晴らしく胸に迫るものとして感じられるのだろう。

われわれはファブリスの繊細な手捌きに感心しつつ、理性と野性、正常と異常、小さな全体と大きな全体の、どちらがどれだけ正しく、また間違っているかについての深刻な問いを受け取るのである。

言葉を忘れて森へ。

言葉を槍に持ち替え、森へ。

あの少年少女がつがいの竜となって待ち受ける、原初の森へ。

わたしは鬱蒼と生い茂った木々の隙間をとぼとぼ往く点景の騎士となって、からっぽの巣穴に忘れ去られた純粋の眼を取り戻すだろう。

野生動物の保護にご協力をお願いします!当方、のらです。