“インテリ・ミーツ・ファムファタール” 〜ロマン・ポランスキー『毛皮のヴィーナス』、ウディ・アレン『マジック・イン・ムーンライト』『教授のおかしな妄想殺人』を巡って〜

※ロマン・ポランスキー監督の映画『毛皮のヴィーナス』、及びウディ・アレン監督の映画『マジック・イン・ムーンライト』と『教授のおかしな妄想殺人』のネタバレを含みます。

・はじめに

80歳の老人に挑発される気分はどうだ?いいね、最高に屈辱的だ!

毛皮のヴィーナス(2013)。マゾヒズムの語源となったオーストリアの作家ザッヘル・マゾッホの小説を下敷きに、ロマン・ポランスキー監督が撮り下ろした愛欲のメロドラマ。原典と同じ名を持つヒロインのワンダをエマニュエル・セニエが、宿命の女(ファム・ファタール)に翻弄される演出家トマをマチュー・アマルリックが演じている。良くも悪くも濃厚なあちらさんに対し、すっきりした味わいのナイマン風音楽によって映画を盛り上げるのは、ウェス・アンダーソン監督との名コンビで知られるアレクサンドル・デュプラ。登場人物が二人きりの舞台にあって、音響効果は第三の主役と言っていい。

・あらすじ

篠突く雨と落雷に閉ざされたとあるパリの劇場。高名な演出家トマはマゾッホの小説を翻案した舞台『毛皮のヴィーナス』のオーディションに立ち会っていた。だが、ヒロインに名乗りを上げた約30名は彼が望む教養ある婦人像からかけはなれた人物ばかり。オーディションを終えた後も一人居残っていたトマは、恋人マリーとの電話の中でそうした「バカ女」への不平不満をぶちまける。

と、そこに一人の女性が駆け込んでくる。けばけばしいメイクの見るからにコールガール風のその女、ワンダは必死に自らを売りこみオーディションの続行を求めるが、芝居や文学に関する知識はてんで的外れ。一見して「バカ女」の典型らしい品のなさにうんざりするトマだったが、強引なアピールに押し切られる形で、しぶしぶ芝居につきあうハメに。

ところが、いざ始まってみると、ワンダは役柄に寄り添った完璧な演技を見せる。一般には出回っていないはずの台本をなぜか手にしており、すべてのセリフを暗記しているらしい。挙句が「女性差別主義的だ」など、原作や芝居に対する鋭い批評まで飛び出す始末。

見かけの印象からは想像もつかない知性に戸惑いつつ魅了されるトマ。相手役として芝居を進めるうち、次第に物語の中に没入していき、原作に投影していたマゾヒズムの欲望を開花させていく。

かくして、ワンダとトマによって上演される21世紀の毛皮のヴィーナスは、演じることと行為すること、生きることと物語ることとの区別をあいまいにしながら、ひとつの裁きへと向かう。

・ファウストとキリストの受難劇をSMプレイとして解釈する実験、『毛皮のヴィーナス』の複合的な企み

強引に要約してしまえば、インテリ男が宿命の女(ファム・ファタール)に出会うことによって破滅していく話だ。

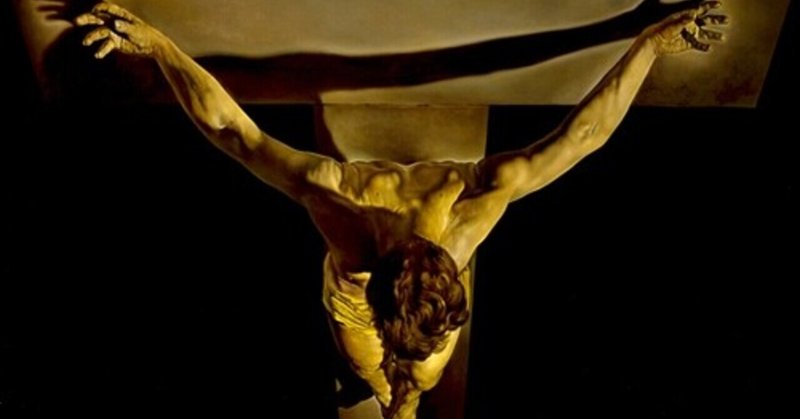

古くからあるファウスト譚のヴァリエーションである。事実、原作は明らかにゲーテの『ファウスト』を参照しており、ヒロイン・ワンダのキャラクターは悪魔メフィストフェレスを想起させるものとなっている。本作においても、カメラがどしゃ降りの雨の街路を進んでいき劇場にたどり着く冒頭のシークエンス、及びカメラが徐々にトラックバックして劇場のドアがひとりでに開かれていくラストの演出は、カメラが代替するワンダの目が人知の及ばぬ超越的な視線を有していることを仄めかしている。さらに彼女は芝居の中で幾度も美の女神ヴィーナスに例えられ、エンディングではヴィーナスを主題とするキリスト教美術の傑作が次々に映し出される。いわばワンダという女性は、現実に存在する生身の人間ではなく、神や悪魔といった超越的なエネルギーの集合体なのだ。一般には出回っていない台本をなぜか持っていたり、読んでいないはずの原作の内容を熟知しているのはそのためだろう。

つまり、本作は罪なき市民が悪魔の誘惑にさらされるオカルトホラーの形式を取っているのだ。ロマン・ポランスキー監督といえば、多彩なジャンルの作品を手掛ける職人的手腕によって名高いが、なかでもオカルトホラーは彼の最も得意とするところであり、これまでにも幾つかの傑作を世に送り出してきた。

最大の出世作である『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)や、魔導書を題材としたミステリータッチの秀作『ナインス・ゲート』(1999)はその代表的な例だろう。本作もまたポランスキー流オカルトホラーの系譜に連なる作品と言えそうだが、重要なのは、日常の隙間に忍び込む魔の恐怖ではなく、その誘惑にうっかり乗せられてしまう惰弱な人間精神の方に強い光が当てられている点だ。

思い返してみれば、同様の傾向は上記二作品のうちにも潜在しており、悪魔に魅入られるのはきまって立派な教養を備えた紳士だった。ファウスト博士と同様、彼らもまた胸のうちに知識によっては満たされ得ぬ渇望と無意識の破滅願望を抱えており、そうした心の隙から、なかば積極的に魔の侵入を許してしまうのだ。

要するにポランスキーは、多分に自虐的な目線でもってインテリ男やブルジョワの退廃を突いてきたわけだが、本作ではそこから一歩進んで、人間と悪魔の戦いをSMの形式になぞらえつつ、キリスト教的な受難の主題を誘惑する者/される者の相互的な関係において捉え直している点が素晴らしい。

SMの醍醐味とは、二人の人物が特定の役割を演じることから生じる演劇的な効果にこそあり、その意味では、受難劇もまた人間と悪魔がペアになって上演するお芝居=プレイであると言えるのだ。

実際、トマとワンダの関係は、物語の進行につれて間断なく変化していき、どちらが上であるとも下であるとも言いきれない。最後にはトマが屈服したようにも見えるが、むしろこれは、二人が協力して書き上げた芝居の理想的な結末として読むべきだろう。明らかにトマはそうなることを望んでおり、ワンダはその密かな欲望に応えたのだ。

用意周到と言えるのは、『毛皮のヴィーナス』の台本がどうやら“書きかけ”であるらしい点だ。プライドの高いトマが「ここのセリフは夜中の2時に寝不足で書いたから·····」などと柄にもない言い訳を口にするのは、本当はその出来に満足がいっていないからではないだろうか?そう考えれば、彼がまるで自分に言い聞かすかのごとく「これは僕の作品だ」と繰り返し説明することにも納得がいく。冒頭の不自然なまでに苛立った態度は、必ずしも「バカ女」のせいばかりではなく、なによりも自身が創作に行き詰まっているためなのだ。

このように見てくると、悪魔ワンダは、恋人マリーとの安定的な関係をいけにえとして要求する代わり、トマがひた隠しにしていた真実の願い、マゾヒストとしての欲望と創作者としての欲望を二つながら叶えたことになる。

平和な日常世界から切り離されることによって、ついに芸術家は納得のいく芝居を完成させ、儀礼的な死を迎える。自らが書き上げた作品の中で磔となり、キリストのごとき受難者として再生するのだ。

・“インテリ・ミーツ・ファムファタール”を描く二人のおじいちゃん、ロマン・ポランスキーとウディ・アレン

しかし彼が“再生”していく先に待ち受けているものはおそらく希望ではあるまい。もしかしたら『教授のおかしな妄想殺人』のラストシーンのように、まっさかさまに無明の闇へ落ちていくのかも·····

そう、実存的不安に取り憑かれたインテリ男がバカ女と出会って開眼した後破滅していく話を延々と反復し続けるウディ・アレンがこの映画を見たら、さぞかし悔しがるに違いないのだ!

先ほどポランスキーに冠した“自虐的な目線でもってインテリ男性の惰弱ぶりやブルジョワの退廃を突く”という形容は、実はそっくりそのままウディ・アレンの作風にも当てはまる。わずか2歳違いの彼らは、齢80を超えてなお精力的に作品を発表し続けている点においても共通する。多作なウディに比べてポランスキーは圧倒的に寡作だが、それでも様々なジャンルで傑作をものにする器用さには似た感触がある。それかあらぬか、この二人は、過去に性的虐待の容疑をかけられハリウッドを追放されかかったという不名誉な歴史の共犯者でもあるのだ!ここにはなにか運命的なものを感じずにはいられない。

“ボーイ・ミーツ・ガール”ならぬ“インテリ・ミーツ・ファムファタール(悪魔/的な女)”というテーマは、実を言えば、職人的な気質を持ったポランスキーより、オブセッションの作家であるウディ・アレンの映画群の方に見やすい。

例えば、『毛皮のヴィーナス』の前年に製作された『マジック・イン・ムーンライト』(2014)は、科学的実証主義と文学的教養を重んじるマジシャンのスタンリー(コリン・ファース)が、怪しげな降霊術を披露する育ちのよろしくない霊媒ソフィー(エマ・ストーン)と出会うことによって目覚め、非合理の世界への信仰を深めていくが、やがて裏切られるという話だ。実存的不安に取り憑かれたインテリ男が「バカ女」に夢中になり、異なる世界の存在を知って日常経験の豊かさの中に開かれていくが(「君と出会って初めてオレンジの味のおいしさがわかった」とスタンリーはソフィーに告白する)、結局はいっさいは虚妄なりと開き直るおきまりのパターン。もっとも、1920年代の南仏を舞台にしたラブコメディーらしく、二人は最後に結ばれ、洒落たハッピーエンドを迎えるのだが、残念ながらウディおじいちゃんはそれでは納得できなかったようだ。

翌年発表された『教授のおかしな妄想殺人』(2015)は、同じエマ・ストーンをヒロインに据えてさりげなく『マジック・イン・ムーンライト』を意識させつつ、その結末を容赦ないバッドエンドに置き替えた問題作となっている。前作に見られた軽さや陽気さは姿を消し、ジメジメと重苦しい空気が全編を支配する。だれもが楽しめるエンターテイメントだったあちらとは反対に、こちらは一見さんお断りのブラックでナンセンスな味わい。

人生に絶望している皮肉屋の哲学教授エイブ(ホアキン・フェニックス)は、イマドキの奔放な女子大生ジル(エマ・ストーン)と出会って恋に落ち、ようやく生の実感を得る。だが、当初こそ苦悩するエイブの姿をセクシーに感じていたジルも、行き過ぎた正義思想から殺人を犯した彼についていけなくなり、別れを切り出す。諦めきれぬエイブはストーカーと化してジルの殺害を企てるが、最後にはエレベーターの隙間に落下して死ぬ。

インテリ男の破滅という主題が、身も蓋もない形で反復されていることは言うまでもない。ウディ・アレンは結局、インテリ男が属するこちらの世界とバカ女が属するあちらの世界との衝突実験の結果を、手を替え品を替えレポートしつづけているに過ぎないのだ。本来なら交わるはずのないこちらとあちらの緊張関係は、『マジック〜』において、合理=手品と非合理=心霊現象の対決となって表れ、『教授の〜』では理性と愛欲の相克としてより直截に表現される。

両作の主人公は揃って人生は無意味である旨を強調するが、その癖内心では、認識のコペルニクス的転回がもたらされる日を心待ちにしている。皮肉で冷笑的な態度は傷つきやすい内面を覆い隠す鎧であり、鉄壁の防御を突き破る剣の出現を期待する心理の裏返しなのだ。したがって、彼らが口にする言葉は基本的にそのすべてが反語として、対話者の反応をテストするリトマス試験紙として読まれなければならない。スタンリーがソフィーの霊能力を執拗に疑うのも、エイブがジルの好意を哲学的な言辞を弄して否定しようとするのも、本当は霊界や無償の愛といったあちらの世界のありようを深く信じたいからなのだ。事実、それまでこちらの世界の殻に閉じこもっていた彼らは、ひとたびあちらの世界の存在を信じ、その温もりに触れるや、突如として人が変わったように浮かれ回る。「人生は無意味だ」が口癖だった人間が「人生は薔薇色だ!」などと言い出すのだから、その心の移り変わりはよほど極端なものに違いない。

タレントの山田五郎氏は、20世紀末のヨーロッパを席巻したファム・ファタール願望を“他力本願の破滅願望”と評しておられたが、けだし名言かな。インテリ男にとっての宿命の女とは、自身を鎧う知識と教養の破壊者であり、裸で生きる勇気をもたらしてくれる創造の女神なのだ。ウディの作品のみならず、『毛皮のヴィーナス』のヒロインのキャラクターまでもが「陽気なバカ女」に設定されていることには、このような理由があるわけだ。

・混ぜるな危険!、『マジック・イン・ムーンライト』と『教授のおかしな妄想殺人』に見る逆説的ニヒリズム

さて、自己変革の契機をもっぱら他人に頼る怠惰さのゆえに、『毛皮のヴィーナス』のトマと同様、『教授の〜』の主人公エイブも裁きを受ける。ところがほとんど人格を共有していると言っていい『マジック〜』の主人公スタンリーだけは、なぜか都合よく救われ、幸福な結末を迎えるに至る。ウディにはどうしてもそれが許せなかったか、少なくとも一方のシナリオだけでは片手落ちになると考えたに違いない。エンタメ作品としては到底容認しがたい『教授の〜』の暗鬱さの一因は、監督の自己治療としての制作動機にあることが推測できる。

それにしても、なぜスタンリーはハッピーエンドを迎え、エイブだけが悲惨な最期を遂げるのか?

ヒントは、スタンリーの「合理的な人間が非合理の世界を受け入れるとおかしくなってしまう」というセリフに隠されている。この言葉は、『マジック〜』のテーマを要約するのみならず、表裏一体の関係にある二つの作品を結ぶ見えない糸になっているからだ。

一見『マジック〜』は男女が互いを受け入れあうことによって結ばれるストーリーのように思えるが、冷静に考えてみると、こちらの世界とあちらの世界はほとんど歩み寄りを見せていない。親しい交際が始まってからも、スタンリーは皮肉な態度を崩そうとせず、悪気なくソフィーの出自を貶める発言を繰り返す。彼はただあちらの世界の存在を教えてくれた恩人としてソフィーに感謝しているに過ぎず、対等な人間同士として付き合ってはいないのだ。

二人の関係がようやく恋愛の様相を帯び始めるのは、スタンリーが霊視のトリックを暴き立て、ソフィーのイカサマが明らかになった後のことだ。これによって、条理の及ばぬあちらの世界の存在は否定され、急速にこちらの世界へと吸収されていく。プロポーズに際して「僕が君に提供できるのは天才との共同生活だ!」などと語る傲慢なスタンリーの胸に、ソフィーはほとんど自動的に飛び込んでくるのである。つまり本作のハッピーエンドは、インテリ男がバカ女に歩み寄りを見せず最後までこちらの世界に居座り続けたことの結果として、「合理的な人間が非合理の世界を受け入れない」選択によって、逆説的に導かれているのだ。なんたる皮肉!

では、もしスタンリーが非合理を受け入れていたらどうなっていたのか?その答えを身をもって体現するのが『教授の〜』の主人公エイブだ。それもそのはず、本作の原題は“Irrational man”=『非合理な男』なのだから!

プラトニックなスタンリーとソフィーとは対照的に、エイブとジルの関係は本音のやり取りや肉体の交歓を伴う情熱的なものだ。二つの世界は前作の何倍も激しく混ざり合う。そして、ジルを受け入れた結果として過激な妄想を募らせていったエイブは、あわれストーカーとなって死に至るのだ。合理的な人間が非合理の世界を受け入れることによって、スタンリーの予言通りに「おかしくなってしまう」わけである。

以上から導き出される結論が、“インテリ男がバカ女に心を許したら死ぬぞ!適当に受け入れるふりだけして、自分の世界に閉じこもって生き延びろ!”というペシミスティックな教訓でなくてなんであろう?

まったく気分がくさくさするような話だ。わざわざこんなどうしようもない映画を、それもとびきりオシャレな前作にぶつける形で撮らざるを得なかった屈折した心理も含め、ウディ・アレンという人が抱える絶望の深さが垣間見える。

これに比べれば、合理的な男が非合理な世界の前に敗北を喫しながらも、芝居の虚構性の中で自己実現を果たしていく『毛皮のヴィーナス』の方がいくらか救いがあるというものだ。

・対立項と中間領域、まっすぐなウディの絶望とややこしいポランスキーの柔軟性

こうした差異には、こちらとあちらの境目に芝居というグレーな第三項を設定することによって発生する自浄作用、ロールプレイが人格にもたらす治癒効果が関係しているに違いない。『毛皮のヴィーナス』の主人公トマがマゾヒズムの欲望を叶えるのは舞台の上だけの話であり、現実生活とはいっさい関わりがないからだ。

場面転換無し、全編ワンカットふうの撮影はただでさえ緊張感に満ちているが、セリフが多層的な意味を含んでいるため、見る側はより一層の集中を強いられることになる。ここでは少なくとも四つの異なる次元のドラマが同時に進行している。

①マゾッホの原作小説『毛皮のヴィーナス』

②トマが演出する同名の芝居『毛皮のヴィーナス』

③双方を巡って交わされる注釈なり批評的な言辞

④小説とも芝居とも無関係の日常会話

大雑把に区別すれば、前半二つが虚構のフェイズに、後半二つが現実のフェイズに位置していると言えるだろう。

トマとワンダのセリフは複雑なレヴェルを自在に行き来しながら、一方が虚構の酒毒に酔いかかったと思いきや他方が素面の物言いによって引き戻し、さらにまた現実から言葉が遊離しはじめ·····といった具合に始終引き回されるため、セリフが属するレヴェルの判断が付かなくなってくる。現実と虚構の境目が徐々に融解していくのだ。

かくのごときややこしい手続きによって、こちらの世界とあちらの世界の間には、演劇的領域とでも呼ぶべき新たな世界が立ち現れてくる。嘘であるとともに本当でもあり、本当であるとともに嘘でもあるような、あいまいな空間。白か黒かの対立項のあわいに位置するこうしたグレーの中間領域こそ、本来なら相容れぬはずのトマとワンダのコミュニケーションの共通の土台となるものであり、「おかしくなってしまう」危険を遠ざける緩衝材の役割を果たすものなのだ。プライドの高いトマがマゾヒズムの願望を打ち明けるのは、目の前のワンダにというよりむしろ、このクッション部分に向かってなのである。

したがって、彼がある種の裁きを受けつつも、エイブのような直接の死を免れるのは、ひとつには演じることそれ自体の中に宿っている治癒効果のゆえだと言っていい。

実を言えば、ウディ・アレンの映画に欠けているのは、まさにこうした中間項の存在なのだ。病的なまでに生真面目な彼は、インテリ男とバカ女の邂逅を相反する世界の衝突としてしか描くことができず、幻想のクッションを間に差し挟むことを思いつきもしないのである。無論、その幼さ・頑なさこそ彼の作品の魅力なのだが、ポランスキーの柔軟さ・老獪さにはやはり瞠目すべきものがあろう。

・終わりに

読者には、以上3作の微妙な味わいの差を比較しつつ、

『毛皮のヴィーナス』(2013)

『マジック・イン・ムーンライト』(2014)

『教授のおかしな妄想殺人』(2015)

と、1年ごとの階段状に“インテリ・ミーツ・ファムファタール”ストーリーを駆け上がって行かれることをおすすめする。

たとえその果てに待っているものが、エイブが落ちていった無明の闇、奈落の底だったとしても·····

野生動物の保護にご協力をお願いします!当方、のらです。