東京国際映画祭日記DAY2

今日は9時に起床。非常に寒い!

12月並みの気温とのことで、秋が一瞬で消え去ってしまったことを痛感させられる。

本日の1本目は、11時から丸の内TOEIでアジアの未来部門『i ai』。ミュージシャンとして活動するマヒトゥ・ザ・ピーポーの初監督作品で、今日がワールドプレミアとなる。

<あらすじ>

兵庫の明石を舞台に、退屈な日々を過ごしていたコウ(富田健太郎)の目の前に、圧倒的な存在感を放つヒー兄(森山未來)が現れる。ヒー兄との日々の中で、コウは人生の輝きを取り戻していくが…。

うーん、これはかなり斬新だ。

切り取る場面は非常にスタイリッシュで、赤を基調とした世界観もカッコよかった。

ただ、感情を台詞で全て説明してしまっているのが残念だった。

それは恐らく、ミュージシャンという、感情を言葉で伝える仕事というバックグラウンドの存在が関係しているのかもしれない。

キャラクターに感情移入出来なかったのは、恐らく自分の好みの問題が大きいが、森山未來の、得体の知れない雰囲気が存分に発揮されたキャラだったと思う。

ラストシーンのライブ感は堪らなくグッと来た!

続いて2本目はTOHOシネマズシャンテでコンペ部門の『ライフ』。

『ハーモニー・レッスン』(13)でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞したカザフスタンのエミール・バイガジン監督の5作目。人生初のカザフスタン映画ということもあり、とても楽しみにしていた作品!

<あらすじ>

勤めている会社での大きなミスによる責任を負わされ、全てを失ってしまったアルマンは、あてのない旅に出る。

疑問が多く残る作品で、難解な印象が強かった。尺が171分ということもあり、体感時間はかなり長かった。

薄暗い白を基調とした画は非常に美しく、カザフスタンの凍えた空気感が伝わってきた。

あとはダンスシーンが圧倒的に素晴らしい!宗教観、人生観、哲学観が織り交ぜになり、身体で交わり合うあの映像が本当に凄かった。

主人公は未熟で、成り行き任せに人生を進めていて、新たな人と出会う度に人生の意味を問いかけられている。それでも答えが出ることはなく、そのまま人生を進めていく。

これは、人生そのものへの讃美歌なのだろうか?上映後Q&Aで監督も仰っていたように、ラストシーンの解釈は意見が分かれるだろう。

私は、最後の最後で主人公が自ら人生を進めにいったのではないかと感じた。

上映後、すぐに飲み込めるような作品ではないが、考えがいのある、良い映画だった。好みはかなり分かれるだろう。

あと、エミール・バイガジン監督がとてもカッコよかった。

17時過ぎ、Wendy'sで夕食。1食当たりワンコインで収めたいから、ハンバーガー1つで我慢…。

18時からTOHOシネマズシャンテで、アジアの未来部門『へその緒』。

中国・内モンゴル出身のチャオ・スーシュエ監督の長編デビュー作。しかもワールド・プレミアということで、1人の監督のデビューの瞬間に立ち会えることは非常に光栄。

認知症がテーマで、この作品は今回の東京国際映画祭のラインナップの中でも特に楽しみにしていた!

<あらすじ>

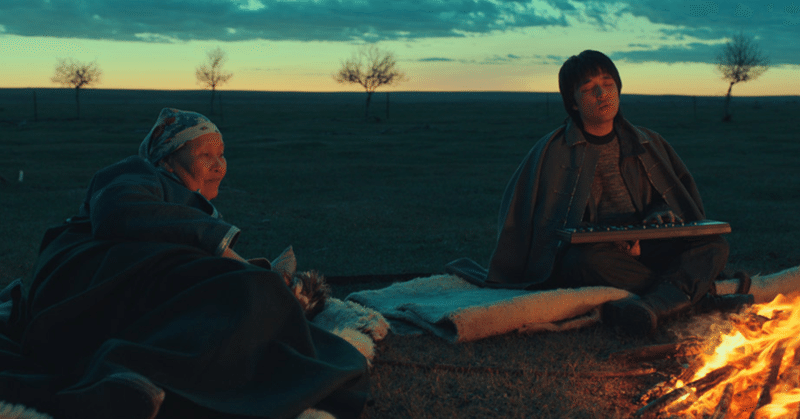

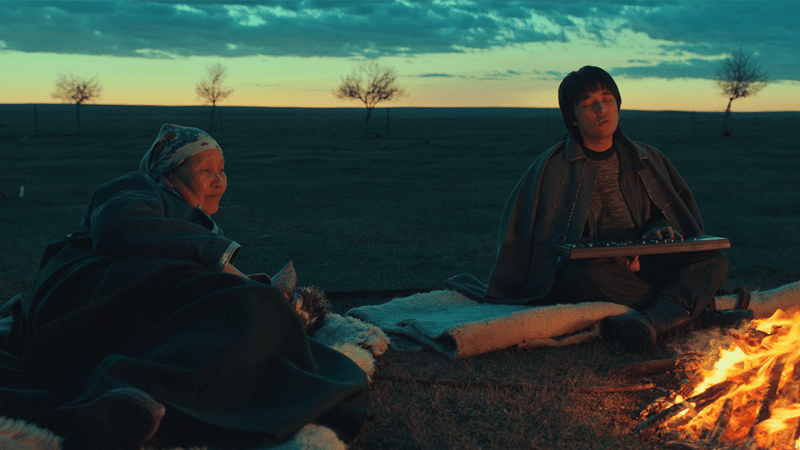

電子音楽ミュージシャンのアルスは、認知症の母を引き取り、母の故郷の大草原で二人暮らしを始める。

これは、めちゃくちゃ面白かった!

日本人にとっては馴染み深い認知症をテーマにしつつも決して悲壮感は無い、明るさに満ちた作品だった。

モンゴルの大草原のスケール感も圧倒的。上映後Q&Aによると、母親役のキャスト以外は実際にモンゴルで暮らす人々を使ったとのことで、だからこそ、土地への馴染み方がリアリティに満ちていたのだと納得。

そして、ゲルや遊牧など昔ながらの文化に根ざした生活と、主人公アルスの電子音楽などの新しい都市文化が見事に調和していた。登場人物もとても一人ひとりが魅力的!

お母さんが非常にチャーミングで、挙動がいちいち面白かった。アルスの見た目は今どきだが、育ってきた伝統的な文化背景も大切にしていて、バランス感が素晴らしかった。

ただひとつだけ、母親が逃走しないように、アルスが縄でお母さんを縛り、行動を制限する描写だけは最後まで腑に落ちなかった。

縄の存在はこの映画の中で重要なモチーフであり、物語の中でうまく生かされていたからこそ、縄で縛るしか方法はなかったのか?と疑問を抱いてしまった。

認知症の周辺症状への対処法としては、人の自由の権利を制限しているのだから、決して正解ではない。その点も含めて、製作側の意図をもう少し聞いてみたかった。

ただ、本当に面白かった!上映後の拍手も、今日の作品の中で1番長かったのではないかと感じた。

これが長編1作目か。楽しみな監督が増えて嬉しい。

(左→チャオ・スーシュエ監督、右→ヤオ・チェン プロデューサー)

続いて、本日最後はコンペ部門の『テルアビブ・ベイルート』。

『故郷よ』(11)で知られるイスラエル出身のミハル・ボガニム監督の最新作。キプロス・フランス・ドイツの合作という珍しい作品で、今の時代に、イスラエルとレバノンの紛争がどのように観られるのか、興味深かった。

<あらすじ>

1980年代のイスラエル、レバノン間の紛争と2000年代の紛争を背景に、国境によって家族と

分断された2人の女性が、大切な人たちを取り戻すために旅に出るロードムービー。

日本ではあまり聞き馴染みのない(自分が無学なだけだが)レバノン紛争について、レバノン側、イスラエル側の両方から、時間をかけて丁寧に描いた素晴らしい作品。

何世代にも渡り、常に戦争というものに影響を受け続けてきた人々が、戦争と人間関係の変化をどのように捉えているのか。特に女性の目線から描くことで、戦争の前線へと送られる男たちへの悲哀の感情がひしひしと伝わってきた。

しかし、ただ翻弄されるだけでなく、自ら試練へと立ち向かう女性たちの姿からは、決して戦争の不条理さに怯まない、生き抜く強さを感じさせられた。

ロードムービーに至るまでの、それぞれの女性の人間像を、時間をかけて丁寧に説明したことで、ロードムービーの場面でのカタルシスは凄かった。

戦争と隣り合わせで生きる世界が他人事ではなくなっている今、生き方そのものを改めて問いかけられていると思う。

上映後Q&Aでは、なぜ合作映画となったのかという点について、テーマ的にイスラエルからの支援が受けられず、キプロスからの支援が得られたことで撮影に至ったという貴重なお話を聞けた。政治と映画の関係性の難しさを痛感させられた。

Q&Aでのミハル監督がとてもチャーミングで、拍手をし続けても降壇することなく、何度もお辞儀をしてくださっていた。

明日も朝から4作品。

もう2時になる。

さすがに体力が厳しいかもしれないが、まだまだ楽しむ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?