クロップの後任候補について Part2 ルベンアモリム

前回のpart1ではブライトンのロベルトデゼルビの戦術について紹介しました。

まだ読んでいない方は是非読んでみて下さい。

(前回と同じ書き出し)クロップ監督は15-16シーズンから23-24シーズンまでの約8年間に渡ってリヴァプールで指揮をとりリヴァプール=ユルゲン・クロップと言っても過言ではないくらいのクラブのアイコンとなりサッカー界に強い印象を残しました。

またリヴァプールの名がそのままサッカーのスタイルを象徴するようなチームにまで引き上げてくれたのも彼の功績でもあります。

そのクロップとリヴァプールの長旅は今シーズンで幕を下ろすことになります。

今シーズンでの退任が決まっているクロップですが、その後任の噂がでてくる時期にもなってきました。

以下の監督が最近名前が上がっている監督です。

プレミアリーグ所属ブライトンで監督を務めるロベルトデゼルビ

リーガポルトガル所属スポルティングで指揮を取るルベンアモリム

そして今現在サッカー界の台風の目となっているレヴァークーゼンで指揮を取るシャビアロンソ

今回はクロップの後任候補の戦術について紹介するnoteのpart2です。

この中の1人のルベンアモリム監督について紹介します。

就任が決まればその監督+リバプールについてまとめようかなと思っています。

※この3人の監督のチームを線で追えてるわけでは無いため怪我人やマネジメントなどの影響などを考慮できてない場合があるのでご了承ください。

その為該当クラブのファンの方には変な思いをさせるかもしれません。

ルベンアモリム

非保持 保持

523→325

アモリム監督に関してはyoutubeでも守田選手が紹介している動画があるので是非それも見てみて下さい。

※スポルティングが緑、相手が赤

守備

何と言ってもアモリム監督の良さは守備の練度の高さです

相手によって守備の強度が落ちることはありますが、スポルティングの選手で出来ることは完璧に遂行しています。

前からの守備

523でセットしたところからトップの選手はアンカーの選手へのパスコースを切り、2ボランチは相手のボランチやIHを後ろから監視します。

そして両サイドのシャドーがどちらかに追い込み後ろが連動してスライドし同サイド圧縮(ボールサイドにフリーな選手をつくらない)するやり方。

追い込むサイドが決まれば片方のボランチはDF前に起点になる選手がいればDFライン前に下がりバランスをとります。(図1)

トップの選手が誘導してボールサイドのシャドーがサイドへプレスをかけてこの時も後ろが連動しスライドする同サイド圧縮するやり方。

これも同様に追い込むサイドが決まれば逆のボランチが下がってバランスをとります(図2)

この時、逆サイドのシャドーの選手がしっかり絞ってボールサイドの選手を埋めるためボランチが出ていかなくてすみ、バックラインの前のスペースにボランチが1枚カバーに入れます。

こうなることによってDFライン前で起点になれる選手がいた場合CBとそのボランチで起点になる選手を前後から挟んで潰すことができます。

他には先程のものと似ていますが(相手が3バックの時)前線の32で中央には絶対にパスを通させないようにしてから相手がサイドへパスを出した時にボールサイドのWBが出てきて後ろの残りの4枚が逆サイドを捨ててスライドし戻しのパスコースをボールサイドのシャドーの選手(やトップの選手)で切って同サイド圧縮する(図3)など様々で色んな方法があることがわかります。

ブラガ戦の1点目はその完璧な前からのハイプレスによって生み出されました。(0分10秒)

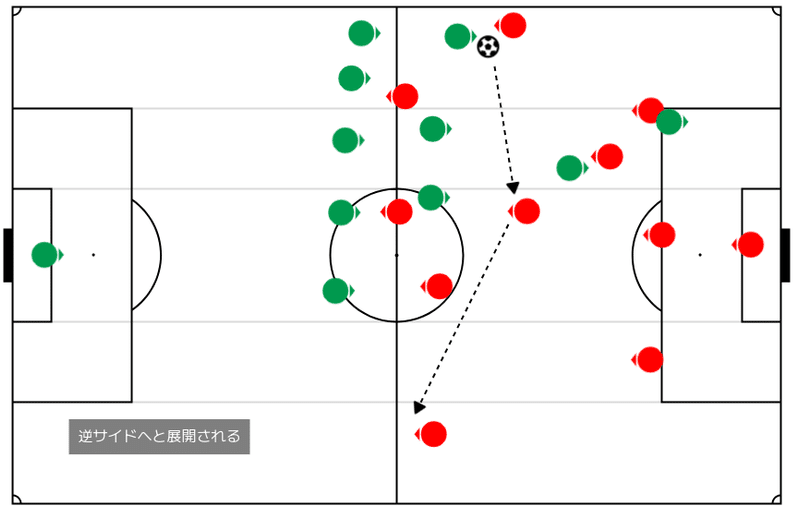

もし仮にこの同サイド圧縮のプレスを回避されて逆サイドに展開された場合は、逆のWBがそこへの出ていき後ろの選手がサボらずに素早くスライドしそこで遅らせて全体のスライドを待つという感じです。(図4)

アモリム監督もデゼルビと同様にまずはボールに近いエリアにフリーの選手をつくらないという感じで危険な場所をまずは優先的に埋めるという感じです。

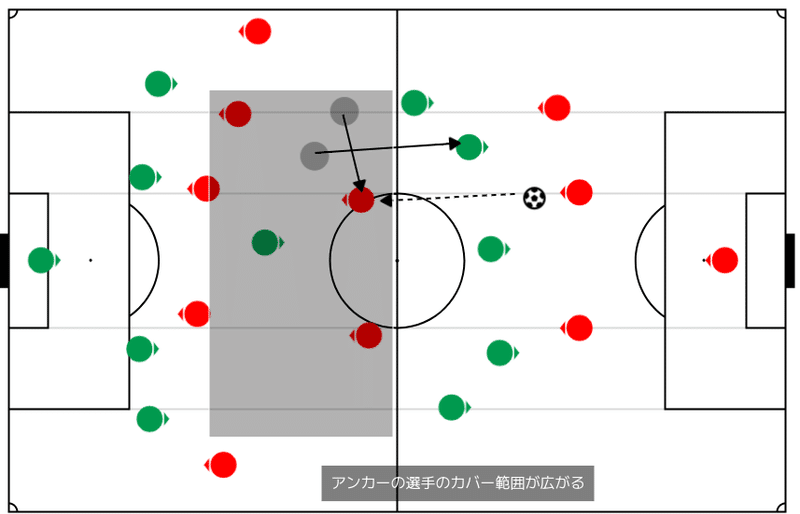

これもデゼルビ同様に相手のボランチを背中で消すというような事はしない為ライン間のスペースが広くなりずらく下の図(図は433ですが)の様にアンカーの選手のカバーしなければならない範囲が広がるという様な状況になりにくいです。

下の動画の0分50秒はIHのソボスライ(8番)がデブライネ(17番)へのパスコースを切りながら出ていったもののデブライネが上手くリポジショニングをしてパスを受けることが出来ています。

デゼルビとの違いと言ったら、逆サイドにいる選手がちゃんと絞ってボールサイドを埋める守備をするためバックライン前にボランチがいるのでそこのスペースをカバーできバックライン前がさらされにくいという点です。

因みに2ボランチが出ていく時は(図3)で説明したような守備の時や、ネガトラの時にボールサイドを埋める時、DFライン前に起点になれるような選手がいない時に積極的に前に出て潰しに行きます。

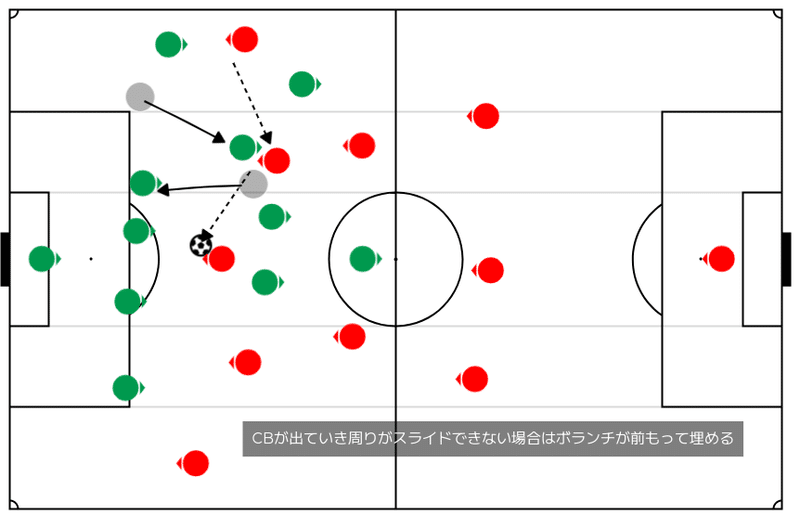

そしてもし2ボランチの裏にパスが通れば3バックの1枚が出ていきそこでパスを受ける選手を潰します。この時もCBが出ていけば周りの選手がスライドしてスペースを埋めています。(図5)

5バックなので4バックのチームと比べてDFラインの枚数が多いので、CBが出ていったとしても周りの選手がスライドしてカバーに入って守るというやり方が非常にやりやすいです。

撤退守備

引いて守る時は両サイドのシャドーの選手が2ボランチの脇まで戻ってきて541のブロック形成します。

引いた時は逆サイドを捨てて非常にコンパクトな541のブロックを維持してボールを基準(ゾーンディフェンス)にして全体でスライドを繰り返します。

逆サイドに振られても一番危険な中央のスペースを使われなければ良い、逆サイドに振るのは技術的な難易度が高いので難易度の低い近場へのパスは基本的に許さいないという感じです。(図1)

コンパクトさを保ちながらスライドを繰り返す為仮に1人が相手にドリブルで抜きさられたとしても他の選手が素早くその選手へのカバーに入れます。そのカバー選手に応じてまた周りの選手もスライドしてスペースを埋めます。(図2)

相手がバックパスをすればそれをスイッチに陣形を押し上げるという感じです。(図3)

このようにコンパクトな541で素早いスライドを繰り返すことで相手の攻撃を外回しにさせる事ができます。

デゼルビのブライトンをは違ってボールを基準に守るので相手の動きには影響されず相手が動くことによって陣形がぐちゃぐちゃになるということはありませんし、ちゃんと逆サイドの選手も絞っているため(5バックといのもありますが)中央のスペースが空きづらいです。

もしCBが撤退守備の時に出ていった場合も周りがスライドして埋めるのですが、それが間に合わなかった場合はボランチの選手がカバーに入ることもあります。(図4)

オウンゴールで失点してしまいましたが守田選手はこのCBが出ていったスペースのカバーに入っています。(1分35秒)

もしこの守備組織の中に無理にパスを通そうとすれば囲われて奪われてしまいます。

この守備組織を崩すためには正しいポジションをとり、しっかり揺さぶりながら攻めなければ点がとれる確率がずっと低いままになります。

この様にコンパクトな守備陣形を保つことによって相手のパス本数を増やしてミスの確率を高めカウンターを狙います

ドリブラーに対する対応

相手にドリブルが得意な選手がいた場合はボランチとWBの選手でダブルチームを組み1人が縦のコースを対応しもう1人が中のカットインのコースを対応する。そのカバーにCBのが入りその2人の間へのパス、クロスの対応やもし突破された場合も含め対応するというやり方を徹底していました。(図1)

図だけではわかりずらいので21/22シーズンのCLシティ戦でのマフレズへの対応を載せておきます。

マフレズがダブルチームを組んでくるWBとMFにサンドされないようにドリブルをして(WBの選手がスリップしてしまったのもあるが)グラウンダーのクロスを上げ、それがカバーの選手の目の前を通り過ぎて失点はしてしまいましたがしっかりとした対応だったと私は思います。

カバーに入っていたDFが自分の役割でもあるためしっかりクリアしたかったです。(0分53秒)

これは先程載せたpivotという動画の中で守田選手が言っていたことなのですがアモリム監督は相手の特徴に加えて”自分のチームの選手の特徴”や”カウンターの時に作り出したい状況”から逆算して守備を構築しているそうです。その為守り方は左右非対称になることがあるんだとか(その動画の14分付近)

両WBにしてもカウンターの時に活きる選手の場合は前からプレスをかけさせるけど、そうでない選手の場合(守備で良さがでる)は前からプレスをかけさせず後ろでステイさせるみたいな感じだそうです。

気になった点

正直言ってアモリムスポルティングの試合を数試合みて守備面で気になった点はあまりありませんでした。

強いて言うなら5バックなので位置が低くなるので事故が起きやすかったり、後ろに重くなりやすいというところでしょうか(自分が見た試合では起きていなかったが)

この様な状況はCBの質も相まってコンテスパーズでは起きていましたね。

前からのプレスや引いたところでの守備を含めボールサイドを埋める、ボールサイドにいる選手に簡単にパスを受けさせない、危険なスペースを前もって埋めるためスライドやカバーの素早さや正確さが素晴らしかったです。

その上5バックは4バックよりもラインを揃えるのが難しいのですがアモリムのスポルティングの5バックのDFラインはとても綺麗に揃っていました。

攻撃

ボール保持ではWBが幅を取り325のような形でビルドアップをします。

アモリムは守備も良いのですが攻撃でもとてもボールが繋がりやすい構造でサッカーをしています。

2ボランチは相手を引き込む

2ボランチの選手は必ずボールホルダーの近い位置にいる相手の背後に立ちます。それも近すぎず遠すぎない位置です。そうやって相手の2列目を引き込もうとします。(図1下)

そうすることによってその2ボランチにマークが付けば前線の選手にスペースができますし、マークが付かなければ単純にボランチの選手につければよいという感じです。(図1上)

そして2ボランチなのでボールが左から右や右から左へと3CBの間で回された時に相手の背後に2枚いる分相手の背後のポジションを取りやすくCBに中への選択肢を作りやすいです。(図2)

それに加えて2ボランチが変に降りてこないで相手の背後のポジションを取り続けるのでシャドー(IH)の選手が降りてきて代わりに相手の背後にポジションを取るという事をしなくても良いです。

その為WBやCFの選手が孤立しにくいため独力で突破することがあまりないです。

そうすることによって(図3)の様な状況が起こりにくいです。

アモリムスポルティングのCBの選手は常に外(WB)と中(ボランチ)とその奥(シャドー)の選択肢を持てるので相手に対し後出しジャンケンをしやすいです。それにアモリムスポルティングは3バックのポジショニングが良いため素早く逆サイドへの迂回が可能になっています。

可変の316

守田選手はある程度ボールが持てる相手だと2ボランチの1角が上がり316の様な形でビルドアップすると言っていましたが(実際格下とやる時はそうでした)、昨シーズンのアーセナル戦でもみられた現象なので相手の強さに関わらずボールが持てる時間が長くなるとするのかなと個人的には思いました。

316の様な形になるのでボックスへ侵入する選手の数、ライン間で受ける選手の数も増えます。(図1)

それに加えて裏に抜ける選手がいれば相手DFラインが下がるのでライン間のスペースが空きやすいです。

そして6トップと前線にいる人数も多いため空いたスペースを使う選手も多くなります。

このやり方は相手が5バックでしっかり中のスペースを閉じたときでもライン間のスペースを作りやすいです。(図2)

他に5バック(532)で固めてきた時には先程の(図2)の様なやり方もあれば、相手がコンパクトな形になればあいてのボランチの脇のスペースにシャドーの選手が降りてきてズレをつくるみたいなこともします。

シャドーが降りるのはボランチがクロースロールするのと違って、元々のマークがCBなどの最終ラインの選手なのもあって相手にマークの整理をつけさせづらいです。

その為ボールサイドにいる選手を埋めてくる相手には(逆サイドを捨てて守備をしてくる)そこを起点に逆サイドまで揺さぶったりもできますし、その逆サイドへの揺さぶりを嫌がって相手の陣形が広がれば中央にスペースができます。

それに6トップから1枚降りてくるので前線に人が多い分WBにボールが入ったとしても孤立しにくいです。(図3)

仮にその降りていくシャドーに相手がついていけばその空いたスペースを活用すればよいです。

因みに相手が格下で引いてゴール前を固めてきた場合はCBがWBのサポートに行きオーバーラップすることもありました。

人の動きに周りが連動する

選手の動きに対して周りの選手がよく連動していた印象です。

誰かが裏へ抜ければそのスペースを使うというように1人の選手が動けばそれに応じて周りも動くと言う感じです。わかりにくいので例を上げましょう

例えば、シャドーの選手が降りて来ることによって出来たスペースをCFが使う(図1)

このポルト戦の1点目はシャドーが降りることによって生まれたスペースをギョケレシュが抜け出し得点に結びつきました(0分10秒)

このエストリル戦の1点目(0分30秒)のシーンもシャドーの選手が低めの位置にポジションを取っていた為相手のCBが気になり5バックのラインにズレができたところをギョケレシュが抜け出し得点に繋げました

その逆でCFの選手が降りてくればそれによってできたスペースにシャドーの選手が飛び出す。(図2)

先程と同じくエストリル戦の5点目のシーン

今度は逆にギェケレシュが落ちることによって生まれたスペースをうまくシャドーが活用し、ギェケレシュからの落としのパスを受け得点に繋げました

(3分45秒)

シャドーが裏へ抜けることによってDFラインと相手の中盤にスペースが出来、そこをCFの選手が降りてきて使う(図3)

この様に中の選手の駆け引きによって相手が中央のスペースを閉じてくれれば空いてくるのは外のスペースになります。

このファレンセ戦の1点目は(図4)

①まずシャドーが裏を狙いそれにSBがついて行く

②それ応じてCFのギェケレシュが降り、それをカバーしようと相手のCBが出ていく

③相手のSBはそのシャドーのカバーをしながらCBの空けた中央のスペースのカバーに入らなければならなくなりWBの選手がドフリーになる

そして、そのWBの選手にパスが通りそのままWBが運んでいき得点に繋げました。(0分10秒)

シャドーが降りて行くことによって出来たスペースにWBが抜け出す

(図5)

そのまた逆のWBがファジーな位置(相手SHとSBの間の立ち位置)にポジションをとることによって相手SB(WB)を釣出し出来たスペースをシャドーが使うというものもあります。(図6)

あとWBは高すぎない位置にいるためパスを後ろ向きで受けたり、相手に背を向けながら下がりなが受けることは少ないです。

CB→WBの距離が遠い時シャドーが降りてきてCBからWBへのパスを繋げていました。

そしてCFがその動きに応じて出来たスペースを使っている時もありました。

(図7)

この様にアモリムスポルティングは隣(近く)の味方が裏へ走り出せば降りていく、隣の味方が降りれば裏を狙うという感じで1人の選手の動きに対して全体が連動していました。

それも選手が空気を読み合っている感じではなく日々の意識付によって連動して動けているように思えました。(得点シーン以外にも何度もその様な動きが見られたので)

味方のボールホルダーに時間とスペースがあれば積極的に駆け引きをしてフリーな選手やスペースを作り出そうとしていました。

その為、裏を狙う選手がいない、DFライン上でパスを待ってしまうライン間にスペースが出来ない。(図8)

※今シーズン(23/24)シティがアストンヴィラに1−0で敗れた試合はこれが原因の1つでした

サイドの幅を取る選手が高い位置を取るので相手SB(WB)を釣り出せない等が起こるチームも多いですがアモリムのスポルティングはあまりそういう事は起こりにくかった印象です。

GKビルドアップ

アモリムスポルティングはこの様な形でGKビルドアップします。(図1)

GKビルドアップの時は3バックの真ん中のCBが中盤の位置まで上がるため相手からすると1人ボランチが増えるような形になるのでマークに付きづらいです。

CBが上がる分2ボランチの1枚は1列上がったポジションをとります。

このGKビルドアップの時も2ボランチ(1枚はCB)は相手の背後にポジションをとります。

そうすることによって相手を引き込みもし引き込むことに成功すれば飛ばします。(図2)

相手の中盤を引き込むことでDFラインと中盤との間のスペースが大きくなり前後で挟めれなくなるのでロングボール後のセカンドの回収率を高められます。

それに加えて、3トップ(CFとシャドー2人)がコンパクトなポジションを取りより回収率を高めボールが収まった後のコンビネーションもしやすいです。CBが上がる分2ボランチの1枚が高い位置を取れるのでロングボールの溢れを回収しやすいです。

それにロングボールをつかった場合はそのロンボールを飛ばした場所へ集まるスピードも素早くチーム全体の目線が揃っています。

もし相手が引き込まれなかった場合は前線に飛ばさずにちゃんとパスをつなぎます。

ですが、相手のプレスが強い場合やビルドアップが上手くいかない時は割り切って無理にパスを繋がずに全員上げて蹴ったりしています。

GKビルドアップの時も含め、低い位置から組み立てを行っている時も相手の背後にポジションを取ることを怠らずそれで相手を引込めた場合その裏のスペース(ライン間)を狙い、そこにマークが付けばさらに裏を狙うというように相手と後出しジャンケンをしてサッカーをしています。(図3)

この様にアモリムは相手と後出しジャンケンをできるビルドアップをしているように思えました。嵌りそうな時は無理せず前線へ飛ばしていました。

先程の「人の動きに周りが連動する」とこのビルドアップを含めると前線の1トップの選手はBOX内へ内での仕事は勿論のこと、ポストプレーや中盤へ降りてきて組み立てに参加する、それに加えて裏への抜け出しもするというように何かに特化しているというよりもユーティリティー性が求められる様な気がしました。

気になった点

316でのビルドアップ

ある程度ボールを保持できると2ボランチの片方が上がって316のような形になると説明しました。

勿論それによってライン間での受ける人数が増えたり、前線で釣りだしたりして出来たスペースを使える人が多くなったる、飛ばした時のセカンドを拾う人が多い等有効な面もあります。

しかし、1ボランチになる分3バックで回している時に相手の背後に立つ選手が少なく逆のCBに振っている最中に中へのパスの選択肢を持てなくなる場合があります。

それによって相手はプレスを連動しやすくもし相手があまり前からプレスに来ないなら別に問題は無いのですが、前からしっかりプレスを連動してパスコースを切りながらかけてきた場合は嵌りやすくなります。(図1)

それに加えてもし高い位置でボールを失った場合、ボランチが1枚しかいないためカウンターの時ボランチが広大なスペースをカバーしなければならなくなります。(図2)

CBがが出ていったとしてももしそこで潰せなければより広大なスペースを少ない人数でカバーしなければならなくなります。

このギマランイス戦ではスポルティングが3−2で敗北したのですが後に説明する「攻め急いでしまう」に加えて相手の背後に味方が1人しかいない為嵌りやすくそして316の1ボランチの脇のスペースを活用したカウンターを受けあわや4失点目を喰らうところでした。(4分18秒)

攻め急いでしまう

相手が引いてブロックを組んできた場合等で揺さぶるべきところを無理に縦パスをつけたりしてしまっているため相手に狙われてかっさらわれたり、ライン間で受ける選手に技術力の高さが要求されてしまいます。

相手が格下、ピッチコンディションが良いならそこでキープ出来たりレイオフで回くぐれたりしていましたが相手が強かったりするとカウンターのきっかけにもなってしまいます。

ELアタランタ戦の2ndlegでの2失点目も縦につけたところを狙われてしまいそのカウンターの流れから失点してしまいます。(1分19秒)

↓見れないかもしれません

そして今シーズン(23/24)開幕戦のヴィセラ戦でも同じ様に縦に急ぎすぎたところを奪われてカウンターで失点(2分15秒)しています。(DFがクリアしようとしたところのキックミスなのかもしれませんが…)

ですが、この縦に急ぎすぎる問題は選手個人の問題や(exウパメカノ、アーノルド)その時のコンディションや調子などにもよるのでアモリムの戦術の問題と決めつけるのは違うかなと思っています。

シティの選手達でさえもリバプール戦(特にアンフィールド)では攻め急ぎすぎてカウンターをくらいまくるなんてこともあるので。

戦術の落とし込み方

アモリムの戦術の落とし込み方は守田選手のインタビュー(冒頭で載っけた動画の5分辺りから)やレオザさんの話を聞いた感じシュチュエーション毎に落とし込んでいるので戦術の落とし込みが難しい場合があります。

話がそれますがナーゲルスマン監督は単純な原則(ルール)を決めてそれを選手に落とし込むことによって複雑な戦術的な動きを現象として起こそうととしています(約25〜28個の原則があるらしい)。ピッチでプレーする選手の頭への負担(複雑なことをあまり考えさせない)を極力減らしながら戦術的な現象を起こすのが理想です。

その分アモリム監督は就任したクラブの下部組織にも同じ戦術でチームを指導する事を求めているらしく、それによってユースからトップチームに昇格したての選手でもすぐにトップチームの戦術に馴染む事が出来ます。

↓こんな状況で複雑な事も考えるのは普通の選手には難しいですよね。

ですが5大リーグ等でプレーしている選手なので大丈夫だと思います。

アモリムは英語いけんの?

一応アモリム監督が英語でインタビューを答えている時の英語です。

自分も英語は出来ないのであまり言及出来ないですが、まあなんとかなるっしょ。

通訳を介してする指導は直接同じ1on1でする指導とは変わってくると思いますからね…

総括と小話

正直アモリム監督はスポルティングの選手で出来ることはほぼ完璧にこなしていると思います。あとは選手個々のクオリティですね。

小話

それにアモリム監督は分からないところをそのままにせず積極的に聞いてこい分からないままにされるのが一番困ると言っているそうでとても良い人だなって思いましたね。

あと最近よく色んな所で名前を聞く、ディオマンデ選手、イナシオ選手、ギョケレシュ選手について少しですがまとめました(私が見た試合でのパフォーマンスに関してです)

ディオマンデ(20歳)

ディオマンデ選手は猛獣タイプでしたね。アスリート能力がとんでもなく高かったですし足元が柔らかく両足共に精度の高いボールが蹴れます。

しかし、コマンダー(司令塔)タイプではありませんでしたし、守備対応の時はよく足を揃えて対応してしまっていました(相手にかわされたり裏を取られてもそこから馬力とフィジカルでどうにかなるんですけどね)。

クロス対応でも首振りが少なくよく自分のマーカーを背中に入れてしまっていましたし縦に急ぎすぎる癖もあり、結構荒削りでアスリート能力に頼っている事が多い選手(保険であるフィジカルにすぐ頼ってしまう)だなと思いました。

でも、ファンダイクやリサンドロマルティネス、チアゴシウバ等指揮官役のCBと一緒に組ませれば良さそうなタイプだと思っています。

ですがまだ20歳なのでポテンシャルの塊ではありますね。

似たタイプの選手 ウパメカノ アラウホ アカンジ

イナシオ(22歳)

イナシオ選手はコマンダーになれる素質がある選手でしたね。裏ケアなども細かくしていましたし、ボールが無い所ではしっかり首を振って周りの状況を確認して次パスが出されたらやばい所へすぐ対応出来るような予測と身体の向きもつくれていてとても賢い選手でしたね。

ビルドアップでは縦へ急がず相手が来なければゆっくりボールを運ぶなど足元の技術もあり相手をみてサッカーが出来ていたように思えます。それに左足の精度は一級品です。

しかし、ディオマンデ選手の様な圧倒的なアスリート能力があるわけではありませんでした。

ですが個人的にはNextルベンディアスになれる選手だと思っています。

似たタイプ選手 ルベンディアス マティプ パウトーレス

ギョケレシュ(25歳)

ギョケレシュ選手は昨シーズンの昇格プレーオフ決勝でルートンタウンと試合をした時はポストプレーが得意なイケメン点取り屋ぐらいにしか思っていなかったのですが、とんでもない選手でしたね。

裏抜けもちゃんと助走距離が取れてますし(ゴールに角度がない事があるが)、ポストプレーの質は勿論オンザボールの時の仕掛けも足元が硬い感じがしますがスピードを上げすぎずに正対を入れられていて良かったですしシュートもパンチ力がありとてもうまいです。

それにクロスに対する入り方もちゃんと相手DFの死角から飛び出して尚且つゴールに角度があるような飛び込み方でとても上手かったですね。

守備の時も首を振って周りに指示を出していた(指を指して)時もありましたし良い選手だと思いました。

足元の柔らかさや展開力をアスリート能力に振ったケイン、速さがなくなりもうちょっとフィジカルよりになったヌニェスみたいな選手でしたね。

ですが、ハーランドやヌニェスのような理不尽さは無いような印象でしたね。

ポジショニングや足元の硬さ等課題はあるももの圧倒的なフィジカルを活かしたキープやそれを活かしたポストプレー、ワンタッチで叩くプレーなどが得意な選手ですね。

似たタイプの選手 ハリーケイン ジルー 大迫勇也 ルカク

次回はラストのpart3シャビアロンソについてのnoteです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?