*「〈信じること〉と〈学ぶこと〉は別ものではない」

... ヘブライ語はその複数的な密度において聖書的ならざる文化の二元論に刃向かっている」(『言語の追放』)とアンドレ・ネエルは言う。

ルネサンス期における聖書のギリシア語原典から翻訳の試みが、ヒエロニムスによるラテン語のウルガタ聖書の誤訳を突き、宗教改革を準備したことは周知である。

しかし、ルターによるギリシアからドイツ語への翻訳によって、イエスの教えの源泉に近づこうという発想は、ルターが動植物に関するオリエント学の知識がないために誤訳があるなどといういう瑣末な事以外にもっと本質的な問題点がある。

それは、ルターなど宗教改革の指導者たちが主に英独仏語の現地語に聖書を翻訳しようとした際に、「異なった言語世界を移植するとは何か?」といった〈翻訳〉といった行為そのものを問う意識が欠落していることである。

◆「光あれ」とは何を意味するのか?

フランスの旧約学者であるアンドレ・ネエルは前掲書でこういう。

「ダーバールはヘブライ語に頻出する一元的な語(mot moniste)な語の一つであるが、これらの語は、その存在ならびにそれが同時的にはらむ複数的な意味の密度によって、聖書的なせざる文化の二元論に刃向かっている」

例えば、ギリシア語のロゴスとタ・オンタ、ラテン語のヴェルブムとレスのような、言語と事物の分裂を知らないということである。

ヘブライ語においては、言葉は何かより深みのある事物や概念を指示する仮象ではなくて、言語そのものが同時に出来事であり行為であるということで、それはダーバールという語の複数的意味の共存に何よりもよく示されている。

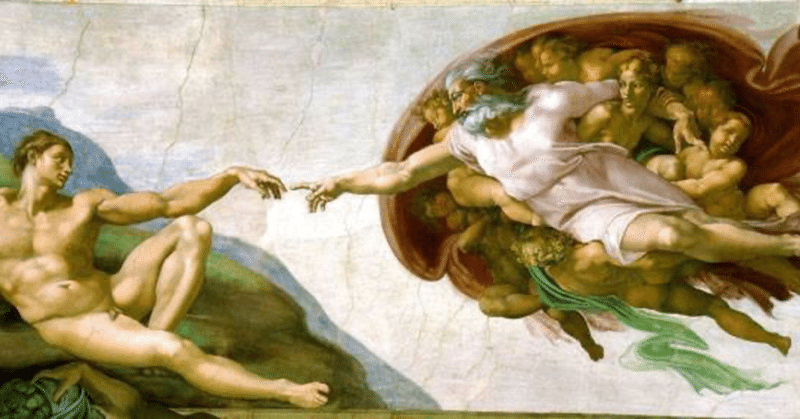

旧約聖書の最初の一般に創世記と呼ばれる個所では天地創造が語られるが、その際に、神が「光りあれ」と呼んだとは、混沌から光と闇が分割され立ち現れるのは、言葉を意味する「ダーバール」が同時に出来事、事物の生起でもある言語のヘブライ的性質と不可分なのだ。

◆「信じる」ためにこそ学ぶ

例えばキリスト教において、「み言葉が化肉する」といった、すでに信仰を受け入れている者以外にはわかりにくい説明は、ヨハネ福音書の冒頭の「初めに言葉ありき」という表現が、古いヘブライの伝承を翻訳しているに過ぎないことを知らなければ理解出来ない。

つまり、キリスト教は、言葉とキリストというメシア的人格を同一視することによってヘブライの古い伝承を射程に収めたのだ。

別の言葉で言えば、ヨハネが「ロゴス」という言葉を発するとき、われわれはそれがそのつどヘブライ語の「ダーバール」の翻訳であることを知らなければならず、いわゆるロゴス賛歌と呼ばれるロゴスと神の関係に関する長々とした説明は、ヘブライ的言語が何か別の指示対象を示す記号ではなくて、存在を命ずるのに役立つものであり、言語の宇宙が存在者の宇宙を未分化な胚子としてはらんでいることを意味している。

このようなヘブライ語の言語的本質を知らずに、「正しい翻訳」だとか「誤訳」だという議論に転じるのは、あまりにも素朴な聖書理解であり、聖書とは異なった言語世界の衝突による衝撃を孕んでいることを捉えなければ、われわれは英語を習いたての中学生が英和辞典の日本語の訳語に振り回されるのと同じ過ちを犯すことになる。

日本では〝神学論争〟というと「重箱の隅をつつくような瑣末な価値のない議論」の意味に使われるが、それは知的訓練に乏しい初学者が落ち入れやすい間違いであり、知的探求と信仰は、別の二つのものではなく、信仰の深みに達するにこそ、われわれは学ばなくてはならないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?