持論を学級通信にぶち込んでみた (学級通信6年目①)

6年目は4年生の担任。

初めて初任者が学年に入りました。(主任、初任者、私)

経験年数としては初任者と近いはずなのに、どのようにフォローすればよいか悩んでいました。

そして、それ以上に主任との関わり方も悩んでいました。

この辺りから、自分の考えを強く表出するようになってきたように思います。

守破離の「破」、これまでは先輩の教えに忠実にやってきたつもりです。それだけではないものを自分なりに考えて、さらに成長しようと必死でした。

そしてこの年は、初めて体育主任を務めた年でもあります。

それまでの体育主任のイメージ

・運動会等、大きな行事でリーダーシップを発揮する。

・全校を動かす指示を出すなど、統率力がある。

・体育関係の雑用の中心。

教師としての力と雑多な事務仕事をこなす能力を併せ持った、パワフルな人がやるイメージでした。

学級のことをやりつつ、学校全体のこともやる。

イメージ通り、パワフルな実践をした1年間でした。

成果は継続

初任から5年間、少ないながらも経験を積む中で、「やったら良い」と思っていることが見えてくるようになりました。

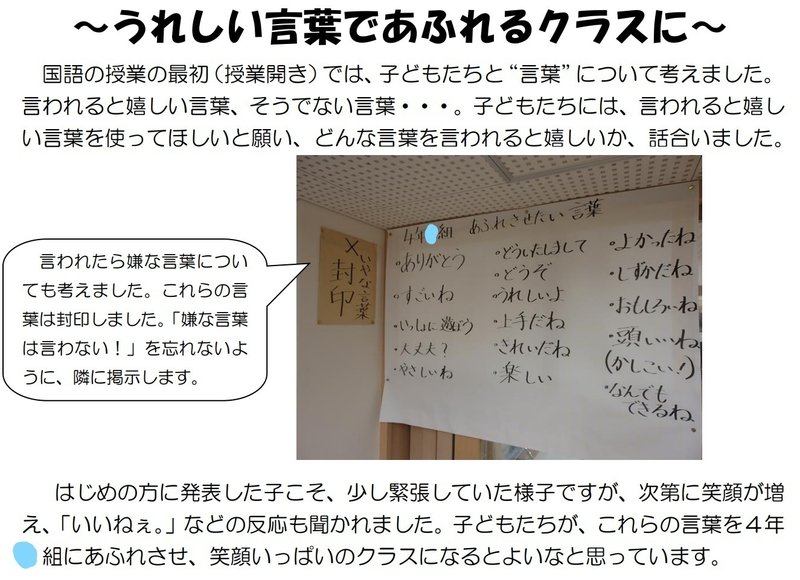

・「言葉」を大切にする学級づくり

→安心できる学級、ここからは厳しくするよというラインを示す。

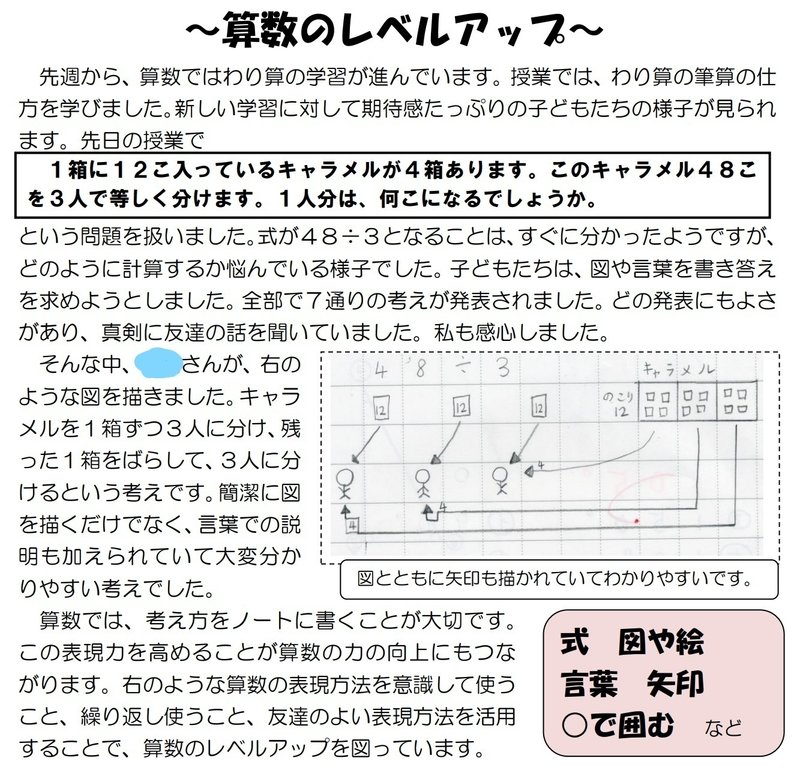

・子どもの思考を拾い、全体に広める

→子ども同士の人間関係をづくり。

→子どもの努力(過程)を認める姿勢

このころ、1年間で50号~60号の学級通信を発行していました。

1週間に2枚程度。

学級通信に載せる内容を意識的にピックアップできるような思考で学校生活を過ごしていました。

子どもの努力、つぶやき、友達の関わりの中で、素敵だなと思うことを意識的に見つけるようにしていました。

担任のエゴが少し控え目になったような…

運動会や長縄大会。

学級対抗で何かに挑戦できるっていいなって思います。

(現在校は小規模、単学級が多いため、やりたくても厳しい…)

正直、「やれば勝てる」って自信まんまんでした。

むしろ、自信過剰でした。

学年の配置は、主任&初任者&私

主任のクラス:リーダーも多いが、手が掛かる子も多いため

初任者のクラス:リーダーも多いが、担任としての指導力の差があるため

(こんな思考をしていた自分って…はぁ…)

しかし、単純に勝負をして、勝つことだけが目的ではないように感じていました。その考えが、学級通信にも表れています。

体育主任として、常に全体のことを考える経験が、このようなところにも生かされていたのかもしれません。

それでも、担任…というか教師としてのエゴのすべてを隠しきれるわけではありませんでした。

当時の主任の学級経営に疑問を感じるようになりました。

特別な支援を要する子への関わり方です。

子どもが悪者になっているような言動。

なんだかいやだな…と感じていました。

自分が指導した方が良い状態になるのでは?(めっちゃエゴだ…)

まだ若造ですね。

この年の学級通信には、学習のことも多く掲載していました。

次の記事でまとめてみます。

【「えがお」を大切に 焦らず、誠実に、前向きに】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?