『神の亡霊』はじめに

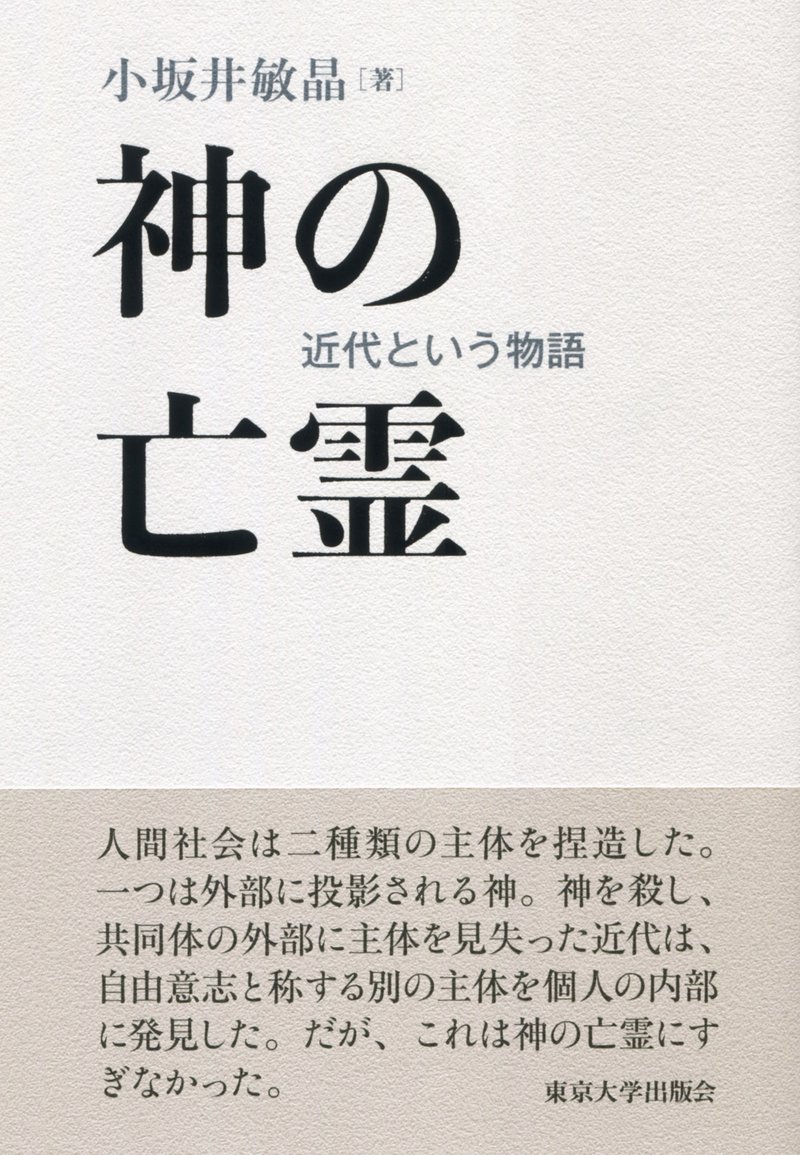

2020年の東大の「国語」入試で出題された『神の亡霊』(2018年小会刊)。その著者である小坂井敏晶先生がその設問を解き、語った朝日新聞の記事が話題となっています。本書「はじめに」の冒頭部分を公開します。ぜひご一読ください。

はじめに

「道徳も言葉も人間が作ったのではありません。神様がお与えになったのです」。

講義中に一人の学生が叫んだ。私はパリ第八大学で社会心理学を担当している。道徳・言語・宗教・市場などの集団現象について説明している時に現れた反応だ。このエピソードを同僚に何気なく話したら、予期せぬ答えが返ってきた。「もちろん宗教は人間が作ったのではない。神の言葉が聖書の形で伝えられたのだから」。それまで人間だと思っていたが、正体は宇宙人だったのか。正直、そんな驚きだった。私は頑固な無神論者だ。神はいると真面目な顔で言われると、こいつ、頭大丈夫かと思う。

神は死んだ。ニーチェのこの有名な言葉は近代幕開けの象徴として引用される。だが、近代は本当に神を殺したのか。キリスト教やイスラム教の信者は世界の至る所にいる。死後の世界や魂の存在を信じる人は日本にも多い。神は本当に消え去ったのか。

神の存在感の重みを知らずして西洋社会は理解できない。西洋史家や哲学者にこう諭されても、そんな迷信を気にしても仕方ないと私は答えてきた。それでも長くヨーロッパに住んでいると、政治・経済・文化における宗教の影響を無視できなくなる。政治哲学の書を繙き、裁判の論理を調べるうちに、

近代社会に共通する要石の位置を神が占める事実に気づかされた。人権や正義の思想が実は砂上の楼閣であり、神の化身にすぎなかった。

神は死んだ。世界は人間自身が作っていると私たちは知り、世界は無根拠だと気づいてしまった。もはや、どこまで掘り下げても制度や秩序の正当化はできない。底なし沼だ。幾何学を考えるとよい。出発点をなす公理の正しさは証明できない。公理は信じられる他ない。どこかで思考を停止させ、有無を言わせぬ絶対零度の地平を近代以前には神が保証していた。だが、神はもういない。

進歩したとか新しいという意味で近代という表現は理解されやすい。だが、近代は古代や中世より進んだ時代でなく、ある特殊な思考枠である。科学という言葉も同様だ。科学的に証明されたと述べる時、迷信ではなく、真理だと了解する。しかし科学とは、ある特殊な知識体系であり、宗教や迷信ある

いはイデオロギーと同じように社会的に生み出され、固有の機能を持つ認識枠である。科学的真理とは、科学のアプローチにとっての真理を意味するにすぎない。

人間はブラック・ボックスを次々とこじ開け、中に入る。だが、マトリョーシカ人形のように内部には他のブラック・ボックスがまた潜んでいる。「分割できないもの」を意味するギリシア語アトモスに由来する原子も今や最小の粒子でなくなった。より小さな単位に分解され、新しい素粒子が発見され続ける。いつか究極の単位に行き着くかどうかさえ不明だ。

内部探索を続けても最終原因には行き着けない。そこで人間が考え出したのは、最後の扉を開けた時、内部ではなく、外部につながっているという逆転の位相幾何学だった。この代表が神である。手を延ばしても届かない究極の原因と根拠がそこにある。正しさを証明する必要もなければ、疑うことさえ

許されない外部が世界の把握を保証するというレトリックである。そして、神の死によって成立した近代でも、社会秩序を根拠づける外部は生み出され続ける。

このテーゼが本書の通奏低音をなす。虚構なき世界に人間は生きられない。自由・平等・人権・正義・普遍・合理性・真理……、近代を象徴するキーワードの背後に神の亡霊が漂う。表玄関に陣取る近代が経糸を紡ぐ。その間を神の亡霊が行きつ戻りつ、緯糸のモチーフを描く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?