【試し読み】『犠牲の森で』「序論 「死生観」から大江を読む」より

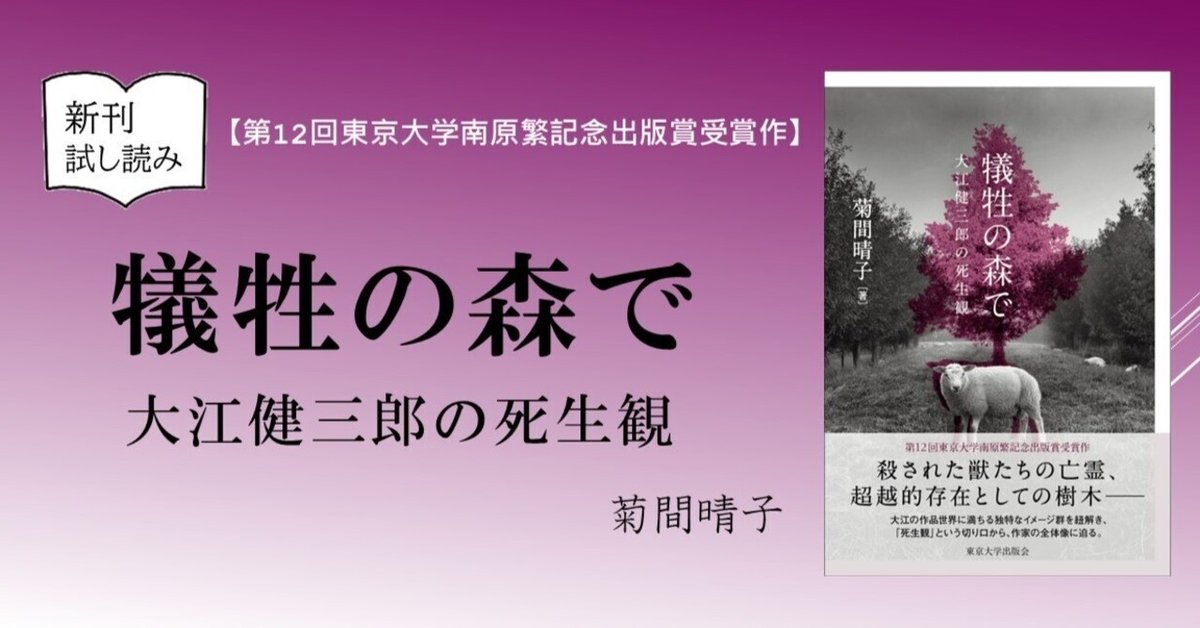

菊間晴子 著『犠牲の森で』がまもなく刊行となります。現在、設立準備が進められている、東京大学「大江健三郎文庫」(仮称)の特任研究員による、作家のキャリア全体を縦断する意欲作です。序論の冒頭部分を公開いたします。ぜひお読みください。

序 論 「死生観」から大江を読む

大江健三郎(1935-)は、東京大学在学中にその小説家としてのキャリアをスタートさせた後、2010年代に至るまで数多くの作品を生み出し続けてきた。大江自身、自らの執筆活動を「書き直し」と定義している通り、彼はある特定のモチーフに固執し、それを反復しつつ何度も「書き直す」ことで、彼の作品世界を構築してきたと言っても過言ではない。

本書が扱うのは、大江がそのキャリアを通じて探究し、「書き直し」の対象としてきた主題の一つとしての、死生観である。

大江は、1987年に行った「信仰を持たない者の祈り」という講演のタイトルに端的に示されている通り、無信仰の者としての自らの立場をしばしば強調してきた。しかしながら彼は、80年代から90年代にかけて、魂、信仰、神をめぐる思索を深め、宗教的共同体のあり方を模索した作品を多く執筆している。2000年以降の「後期の仕事(レイト・ワーク)」作品群には、生者と死者との間で行われる対話の構想が共通して描き出されており、両者の関係性がそれらの作品の重要なテーマとなっている。また、死んだ魂はどこへいくのか、魂が救済に至ることは可能なのか、そして人間と超越的存在との関係性はいかなる形であり得るのか、といった問いは、ごく初期から大江作品に通底するものとして見出すことが可能である。しかも、大江作品に示される死生観には、常に「犠牲」の問題がつきまとうのだ。

第一に、大江作品においては、暴力にさらされて傷つき死にゆくものの身体、そしてその亡霊的再来の描写が数多くなされる。たとえば「空の怪物アグイー」(1964)には、父親である作曲家・Dのエゴイスティックな考えにより殺された後、地上からほぼ100メートル辺りを浮游し続け、時折地上に降りてくる亡霊としての、お化け赤んぼうの幻影「アグイー」が登場する。注目したいのは、この「アグイー」のように、作中で何らかの権力の犠牲となって命を落とした後、亡霊として再来する亡霊たちの姿には、動物、とりわけ血生臭い供犠において犠牲として供される獣のようなイメージが結びついている点である。大江は、「奇妙な仕事」(1957)の犬たちのように、人間によって無残に殺され、その生皮を剥がれる動物のイメージを、作中に幾度となく描き出してもいる。動物と人間の境界が曖昧になるような生死の狭間で、傷つき死にゆく身体を見つめ、この世界に再来する彼らの亡霊に対峙する、あるいは逆に、その身体から目を逸らし、その亡霊を排斥しようとする語り手のまなざしの運動が、大江作品を構成する重要な要素となっている事例が多く見られるのである。生者に憑依するかのように、能動的に働きかけてくる不気味な亡霊たちの姿が、その作品世界には満ちている。

第二に、あらゆる個の存在をその一部として包摂する、巨大かつ不滅の超越的存在を想定し、自らの身体を犠牲に捧げるようにそこに同一化することにより、救済を得ることを望む登場人物の姿も、多くの大江作品に共通して見られるものである。代表的なのは、「セヴンティーン」およびその続篇「政治少年死す」(共に1961)において、黄金の「純粋天皇」を幻視し、自死の瞬間にオルガスムを伴ってそれに同一化しようとする主人公の右翼少年の姿である。このような、超越的存在との一体化を目指しての自己犠牲のイメージは、特に80年代から90年代にかけての、魂の救済可能性をめぐって展開される――大江自身も言及している通り、あらゆる魂の始原としての「一者」的存在を想定する、ネオ・プラトニズム的な想像力の発露であり、またその再考の試みでもある――作品群にも通底するものである。ここで重要なのは、大江が度々「総体」という言葉で言い表すこの超越的存在は、その作品世界において、樹木のイメージと不可分に結びついていることである。特に長篇『懐かしい年への手紙』(1987)以降の作品群においては、そのような樹木のイメージが、「谷間の村」の高みに存する一区画である「テン窪」中央にそびえる「テン窪大檜」という一本の大樹に投影され、まさにその周囲において、コンミューンの指導者であり「魂のこと」をする者としての聖人たちによる運動が展開されることとなるのだ。

大江の死生観を規定するこの二本の軸は、それぞれ初期作品から見られるものであり、相互の緊張関係のなかで徐々に変容を遂げながら、その作品世界に通奏低音のように存在し続けてきた。そこで本書では、亡霊性をめぐる思考、そして「総体」としての超越的存在をめぐる思考、というこの二つのパースペクティヴから、大江の作家としてのキャリアを縦断する形で、彼の探究した死生観のあり方に迫っていく。何らかの暴力的所業の犠牲となって傷つき死にゆくものの身体と、再来するその亡霊。そして、「総体」として個々の魂の救済を担う超越的存在と、それが誘発する自己犠牲的な運動。それらの細部をイメージ論的に掘り下げていくことが、本書における分析の核である。分析においてはとりわけ、まさに犠牲獣の亡霊たちが潜むと共に、「総体」としての超越的存在が存する場として、数多くの大江作品の舞台となってきた「谷間の村」、特にその上方に広がる「森」というトポスに焦点を当てる。年代を追うごとにそこに生じる変遷を丁寧に考察することで、大江がその小説執筆を通して取り組んできた死生観をめぐる思索の軌跡を浮かび上がらせることを目指す。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?