IPC日記Springterm2024 4ヶ月目

2024.04.05~2024.05.04

IPC生活4ヶ月目の記録。

写真を振り返りながら、これ1ヶ月前のことなの?と思うくらいには濃い1ヶ月だったな〜。

流れる時間のスピードと体感が比例しなくなってきている4ヶ月目。

苦手なこととの向き合い方

昔から、なぜか勝ち負けがある競走やゲームが苦手だ。

楽しいはずなのに、なぜかその雰囲気に圧倒されてしまう。

プレッシャーを感じて、応えなきゃと思うからなのか。それに応えられない自分が嫌なのか。….

それから人前に立つことも。

小学生までは比較的、目立ちたがり屋、仕切り屋なわたしだったけれど、中学時代に嫌な思いをしたことがきっかけにわたしの自信はぽきりと折れてしまったようで、人前に立つことを極力避けるようになった。

人と話すのはとても好きなのだけれど、できることならば2~4人の少人数で話す方がわたしにとっては心地良い。

フォルケホイスコーレで過ごしていると、自分の苦手なこと、合わないことに気づくこと、改めて出会うこともある。

ネガティブな自分の一面に気づくことは、ときにしんどくて、なんでできないんだろう、なんでわたしは…と思ってしまうこともあるけれど、それも含め「わたしを知る」過程なのだなとも思う。

日本では「できないこと」「苦手なこと」に目を向けて、それらをどう「できる」に変えるか、克服していくかを求められることが多い気がする。

だから、ついだれかと比較して、もっていないものをうらやんで、自分はダメなのではと思い込んで、自信をなくして。

でも、そもそも、ひとそれぞれ凸凹があってあたりまえで、だからこそ、おもしろいし、その違いが生かされ合うことだってあるわけで。

それぞれが元々もっている、できること、得意なこと、すきなことをもちよって補い合うことだってできるのではとも思う。

無理にできないこと苦手なことを努力しなくても、もともともっているものを楽しみつつ、心地よいとおもえる無理のない範囲でチャレンジしてみて、あとはできるひと得意なひとに頼ることができるようになればいいのかなとも思う。

クラス唯一のアジア人であり、日本人であること。だからこそ話せること持ち寄れる視点。

恐れや恥、誰かの目や感じ方を気にしてなかなか殻をやぶる勇気がでないことの方が多いけれど、先生の後押しがあったおかげで一歩進めたような気がした日。

”Who I am?"ー”I am…." みんなそれぞれの「わたし」を表現することば、すてきだった。

ある日のfellowhipで、「ことばの壁」に対するわたしなりの想いを話す機会をもらえた。

自分の想いをどんなことばで伝えたら伝わるんだろうと不安でいっぱいで、それでも今のわたしに伝えられるだけのことばをつくして伝えるしかなくて。

話しながらだんだん声が震えて、涙がでそうになるのを必死にこらえながらの発表だったけれど、終わった後、何人もの生徒がシェアしてくれてありがとう、よく勇気をだしたね、って話しかけてくれて、そのあたたかさに涙がとまらなくなってしまった。

自分の内側にあるものを話すことはわたしにとってとても勇気がいることで、悲しいわけでもないのに、いつも涙が出る。泣きたくないのに。

それでも、つたないなりに伝わるものがあったのかもと思うと、話せてよかったなと思う。

機会をくれたみんなに感謝。

壁をつくっているのはだれでもない自分なのかもしれない。

My Education philosophy

Education and developmentの授業の最終課題は、

自分のeducation philosophyをつくること。

おもしろくもあり、難しかった。。。

4つの問い、あなたならどんなふうに答えますか?

◎What is your view about life?

◎What is your view about development and democracy?

◎What is your view about Education?

◎How do you want to be remember?

Life is a story make it one that like you to read.

Education is like planting seeds.

What I can do as a educator,

I believe children, and learn together,

create the better learning places and opportunities as much as I can.

コペンハーゲンの桜。

授業の一環でコペンハーゲンに向かった土曜日。

お天気がとてもよくて、ピクニックしながら過ごしているデンマークのひとたちをみながら、

「しあわせ」って、本当はシンプルだよな、なんて思ったりした。

ハンガリーでも感じたこととも重なるけれど、

長い長い冬を越えて、ようやく心地よい春がやってきたこと。

そんな春の訪れの美しさを大切な人たちとわかちあえること。

それはきっとあたりまえなようであたりまえではない。

今年はみれないかなとおもっていた桜を遠く離れたデンマークの地で味わい、なんだか、やっと春が来たな〜とほっとする、そんな感性があるのも、わたしは日本人だな〜と思う瞬間だったりする。

日本のお花見文化の歴史をたどってみると、ここにも「日本らしさ」があふれている気がする。

農民の間では、春になると、冬をもたらす山の神様を送り返し、春を呼ぶ田の神様を迎える「春行き」「春山入り」というものが行われていました。

具体的には、桜の下で持参した酒や食べ物を飲み食いして1日を過ごすというもの。その時、桜の色や開き具合いを見て、その年の豊作を占っていたとも言われています。農民の間ではこれが「花見」でした。

江戸時代になると、貴族発信の花見とこの農民発信の花見が、都市の庶民の間に広がりました。後に2つの花見は融合し、娯楽としての花見に形を変えて定着していったのです。

いかがでしたか?私たちが行っている花見というのは、長い歴史の中で、その時代やその文化に合うよう様々に形を変えて今に至ります。そう考えると、少し感慨深いものがありますね。

前半タームの終わりとまたね。

6ヶ月のうちの前半タームが終わり。

このタイミングで、それぞれの新たなはじまりのため、IPCから旅立つメンバーとお別れすることになった。

正直、あまり「最後」感がないのも、きっとまたどこかで会えるとおもえるだけの関係と時間を一緒に過ごしてきたからだと思う。

お別れはいつだってなれなくてさみしいけれど、またねで見送る。

前期の授業もつぎつぎとlast classを迎えた。

アフリカ研究も中東の授業も日本にいるだけではきっと気づけなかった自分の「無知」「無関心」に改めて気づく機会をもらえたとてもいい時間だった。

自分が6ヶ月暮らすDenmarkという国。いろんな国からやってきたみんなとそれぞれの視点から見える「デンマーク」を重ねながら知っていくプロセスもおもしろかった。

自分の感情やsexuality、relationshipについて目を向けられたことも自分を知り、自分に出会いつながり直す時間だった。

合唱やヨガでは身体をつかって、みんなとつながり、表現することの楽しさを味わった。

一緒に学ぶクラスメイトからinspireされることもたくさんあって、もっと学びたいことが広がって、学びはつきないなと思う。

世界への影響の大きさからいかに栄えていたのかを感じる。

お互いを大切にするために必要な知識だよな〜〜と。

world clean up day

デンマークでは、ゴミ拾いをしようの週があるそう。

拾ったゴミは専用のゴミ袋に入れて回収され、どんな種類のゴミが多いのかを調べ、データとして呼びかけ等に使われるそう。

family treeごとのわかれ、ひたすらもくもくゴミを拾う。

タバコの吸い殻、お菓子の袋….

普段、歩いていても気づかなかったけれど、目を向けてみると道のいたるところにゴミが落ちていて、どんどんゴミ袋は重たくなっていく。

わたしはやっぱり、この瞬間が好き。

前半タームが終わったところでperformance dayが開かれた。

それぞれがこれまでやってきた活動を発表する場。

Choirで歌ってきた6曲をお披露目。

やっぱりみんなと歌うって気持ち良くて楽しくて。歌うのが好きだな〜と思う。

好きを共有できるってうれしいこと。

そして、今回のperformance dayは、いろんな形でそれぞれの感性が開いていて素敵だった。

この素敵さや感動を表現できる語彙がわたしにないのが本当に悔しい限り。

やっぱり、わたしはそのひとらしさが開く、そんな瞬間に立ち会えたときがたまらなく好きだ。

普段はなかなか見れないがんばりやもう一歩の勇気が形になる瞬間。

それは本当に美しくて、心が感動の波でおしよせていっぱいになる。

アーカイブインターンシップ

IPCは100年以上の歴史がある学校だ。

そんなIPCのこれまでの歩みを残していくためのアーカイブインターンシップに参加している。

これまでの写真や資料などを整理しながら、今と違うところもたくさんあるけれど、世界中のひとびとがここに集い、ともに暮らし、学び、世界と出会い、混ざり、照らしあうそんな姿は変わらない気がする。

100年以上つづいていく、って本当にすごいことで素敵なことだよな〜と思う。

IPCの創設者Peter Mannicheの考えた世界の平和に近づくための学校。

文化をつくるということはきっと途方も無い時間がかかることで、きっとわたしが生きている間だけでは終わらないのだろうけれど、それでも自分の人生をつかってつくりたいものに出会えたということを大切にしたいなと思う。

まだまだ手段もたどる道もはっきりとはしてなくて、霧の中にいるような気持ちになることもある。

それでも、やっぱり、これだよな。と直感的でぼんやりとしていたものが自分の中で確かなものになっていっているような感覚はあって、それらはIPCで過ごす日常のささいな瞬間にあふれている。

心から、今、このタイミングでIPCに来てよかったなと思う。

こんなのができたらいいな、妄想や企みはふくらむばかり。

「日本にIPCのような場をつくりたい」

これからもわたしの人生実験はつづいていく。

後半タームスタート。

後期も授業を選択するところからスタート。

毎度のことながらどの授業を取ろうか、迷います…

どの授業もおもしろそうで、身体がたりない…

ハーマイオニーのタイムターナーが欲しい。。。

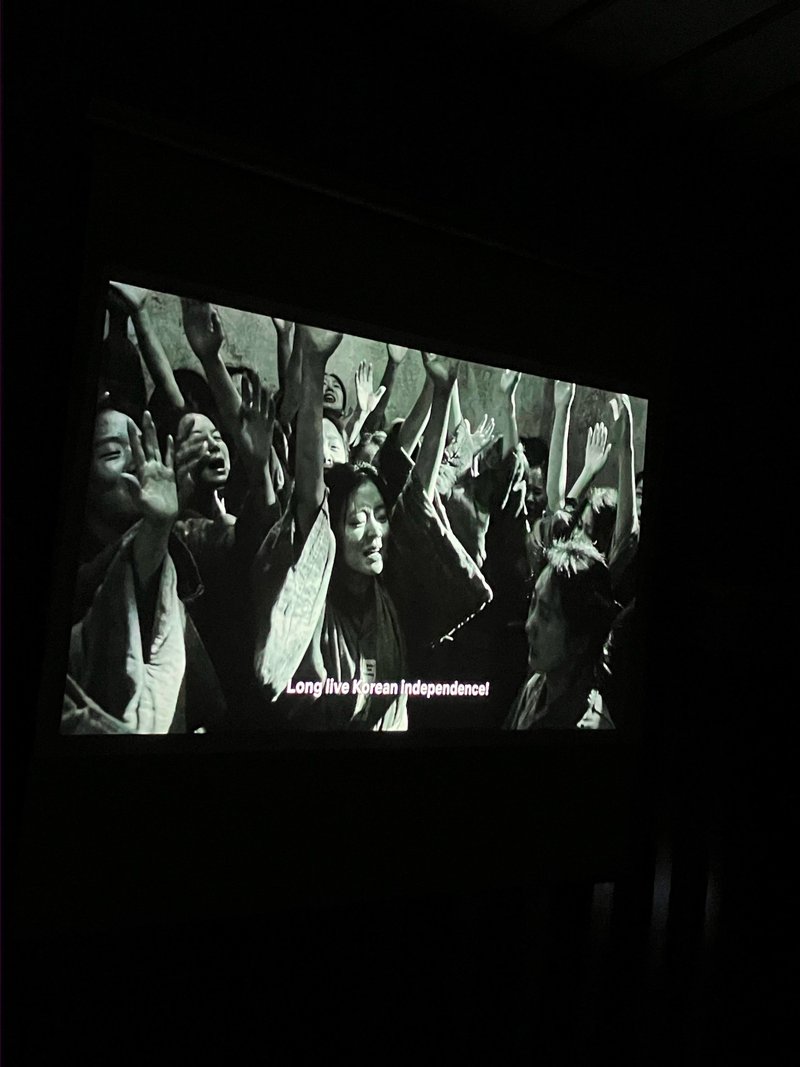

Korean history week

韓国メンバーが開いてくれたKorean History week。

日本の韓国植民地時代の話を映画やプレゼンで知ることができた。

韓国メンバーとも日本メンバーともそれぞれが感じていることを話せたこと

全部全部IPCに来たからこそだなと思う時間と学びだった。

うまくことばでまとめられないけれど、知れてよかったし、話せてよかった。

日本メンバーに配慮しながらいろいろ調べて準備してシェアしてくれた韓国メンバーには本当に感謝。

デンマークの小学校で。

近くの小学校からの依頼があり、日本人有志メンバーで出張授業をすることになった。

この小学校では世界のさまざまな文化について学ぶそう。

その一環で日本のことを学んだので、日本の文化を教えてもらいたく、出張授業を依頼してくれたのだそう。

いろんな年齢のこどもたちと一緒に書道で交流をした。

自分の名前を一生懸命何度も何度も練習する子。

自分の書きたいことばを日本語で教えて!と聞いてきて、好きな言葉を日本語で書く子。

ひとつ書けるたびに見せに来てくれる子。。。

それぞれ、思い思いに楽しんでくれて、わたしも楽しかった。

授業後は先生とお話しし、授業を見せてもらうことに。

日本でいう保育園の年長さんくらいの年齢のこどもたちのクラス。

先生が問いかけるとどんどん手があがる。

先生もこどもたちの発言を拾いつつ、こどもたちの集中力や様子をみながら途中でゲームに切り替えていたのも印象的だった。

こどもたちと交流できたのも、先生たちからお話を聞けたのもとてもいい機会だった。

春がやってきて。

長かった冬を過ぎ、ようやく春らしい日が増えてきた。

みんなおひさまがある限り外で過ごす。

授業の合間や授業前に外にでておひさまを浴びながら過ごすのは本当に気持ちがいい。

音楽を聴きながら、紅茶を片手に本を読んだり、日記を書いたりして過ごす。

後期の授業スタート。

悩みに悩んだ授業選択を経て、後期の授業スタート。

雨が止みますようにってどうやって表現する?

日本の場合は、てるてる坊主。

ある国では机をノックする。

ある国では指をクロスする。

興味や学びのモチベーションが波紋のように広がっていく。

まさにoplysning。

愛についてのdiscussionもおもしろかったな〜〜

1. Do you believe in love at first sight?

2. The ancient Greeks used to say that all humans are born as two, somehow they get separated and spend their whole lives trying to find their other half. Do you believe in the idea of soulmates? That there is one person for everyone?

2. Do you think that humans are naturally monogamous? Or that religion and society make us faithful to one person?

Is it possible to love more people that one at once? Do you think jealousy is systemic or natural?

Is love about ownership… or is it more about trust?

1. Are you good at doing love?

2. Do you think sex and the erotic are important in romantic love?

3. do you think that ambiguous loss is more prominent in relationships today? Is it because it is more accepted?

4. do you believe that you have to love yourself before you can love others?

5. do you think you can keep falling in love with the same person?

「愛」とはなにか。

みんなと話す中で感じたのは、「愛」のありかたの多様さ。

自分のこれまでの価値観をいい意味で揺さぶられて、わたしはどう「愛」と向き合いたいのかを考える機会でもあった。

「愛」にはいろんなかたちがある。

デンマークの教育システムについて学ぶ中で、どういうところにわたしは問題意識があるのか、どういう形でわたしはこれから教育に関わっていきたいのかを改めて確かめている気がする。

"Lifelong learning”がベースにあるデンマークの教育システム。

覚える、テストの勉強ではなく、自分で考えること、自分でやってみることがベースにある。

"can't force to learn"

学びは強制するものではなく、学びたいというモチベーションをうみ、保つためにファシリテーションするのが先生の役割である。

やらされ感ややらなきゃではなく、学びたいという気持ちをこどもたちの内側から引き出すことが大切にされているのはフォルケホイスコーレでも感じるところ。

タブーも制限もない。何を聞いてもいいし、お互いを理解し、尊重するための性教育やempathyを学ぶ授業もカリキュラムに含まれている。クラスが安全だと思えることが学びの土台にある。

こどもたちに必要な学びの環境とは。

果たして、それは本当に「こどもたちのため」なのか?

大人の都合になっていないか?

"Equality"ー家庭の環境によらず、平等に教育を受ける機会がある、選べること。

わたしの根っこにある問題意識。

禁止するより任せること ”Responsibility" と”Trust”

こどもたちに任せ、委ねることでこどもたちはそこから多くのことを学ぶ。

こどもをどう捉えているか。先回りして「経験」や「学び」の機会を奪っていないか?

大人がどこまでこどもたちを信頼し、委ねられるか。

大人の在り方はこどもたちに大きく影響する。

任せること信じることでストレスも不安も少なくできる、リラックスできる。

デンマークの社会や文化の根っこにあるものがここにも。

「この時期にする経験や選択は大きく人生に影響する。」

find myself, meet myself, learn more about the life

日本の教育システムには立ち止まる機会も場もほとんどなく、少しでも早く自立すること、みんなと同じスピードで進むこと、急かされて大人になることを求められるような気がする。

レールが引かれていて、その上をただひたすらに歩いて、そこから外れたらもう戻れないような、そんな不安やプレッシャーのようなものを感じながら。

「最短距離」と「正解」を求めて進んできて、でも、実はもっといろんな生き方の選択肢があることを知ったとき、わたしはどうしたいんだろう?って、初めて自分の気持ちに向き合うことになった。

先の見えない未来の霧の中に迷い込んでどう進んでいいのかわからなくなった大学3,4年生の頃のわたし。

もし、このときに、ギャップイヤーやフォルケホイスコーレみたいな場があることを知っていたら。と、思わなくもない。

もちろん、ある程度社会人をしてからのギャップイヤー、キャリアブレイクだからこその学びや経験がある。

その人が取りたいなと思ったタイミングでちょっと寄り道して自分の内側にたっぷり矢印を向ける、いい意味で「自分本位」になれる余白、お暇がとれること、そんな場が開かれていること。

だれもが取りたい時に選択できる社会になったらいいなとわたしは願わずにいられない。

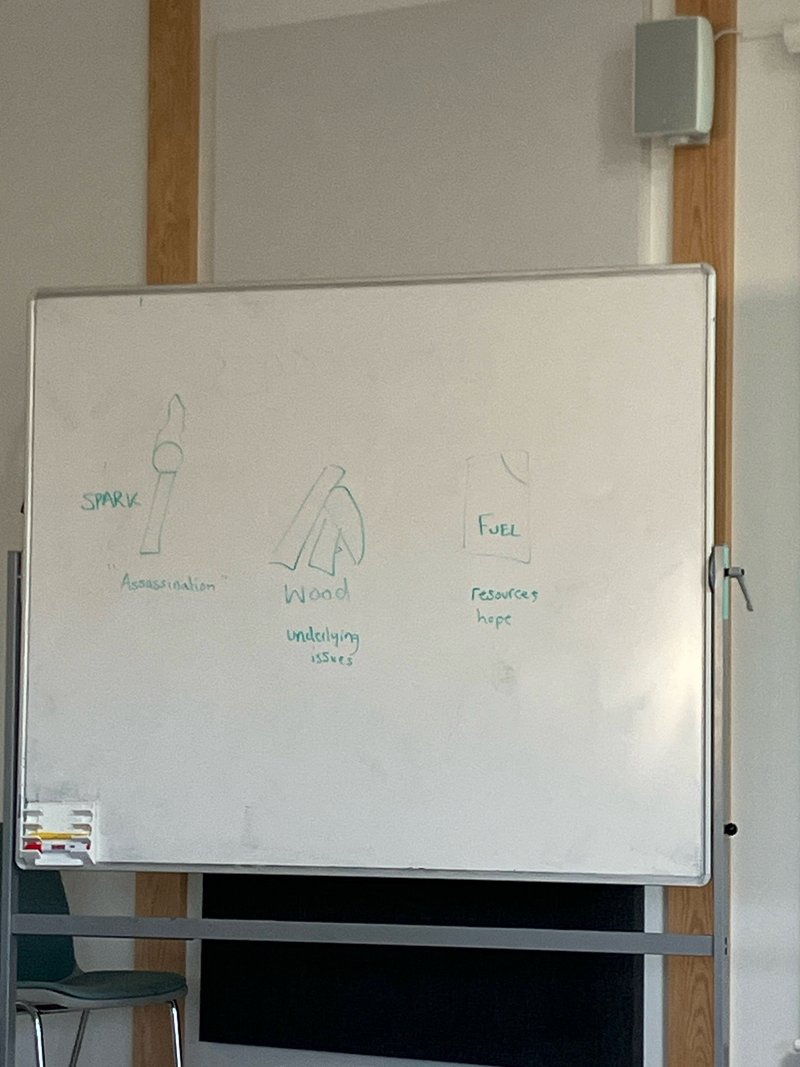

なぜ、日本では「革命」「デモ」と呼ばれるものが少ないんだろう。

声をあげることにネガティブなイメージがなんとなくあるのはどうしてなんだろう?

今まで考えたことすらなかったこと。

いい意味で揺さぶられる。

成功するまでやりつづけるモチベーションをどう保つかの方が難しい。

二人より四人、五人の方が立ち上がりやすいこと。

なんだかタイムリーなタイミングでのテーマだった。

わたしができることとは?

もつもの、もたざるもの。本当に必要なものとは?

いろんなそのひとなりの考えが聴けて本当におもしろい。

もうひとつ引いたのは

「あなたが恐れていることとは?」

今、ここ、に目をむけること。

気持ちいいお天気の日はそとで授業する日も増えてきた。

場所や形にこだわらない。

ここちよさと声を大事にして授業がフレキシブルにつくられるのも

またフォルケホイスコーレだなと思う瞬間の一つ。

おもしろいのはいろんな授業をとっていても同じようなテーマが重なったり、あの時考えてたのだと追いかけるように別の授業でもまた考える機会があったり、つながったりする。これが「学ぶ」ということなんだろうなとも思う。

後期は「しあわせ」について考える場面が何度もあり、わたしの興味ど真ん中なので、学び欲が刺激されている。

Happiness musium

北欧に来たかった理由のひとつは「幸福度」の高さ。

デンマークにいる間に行きたかったところのひとつHappiness musium に行ってきた。

どの展示もとても興味深かった。

「しあわせ」とはなにか?

数値で測れるもの、測れないものいろいろあれど

「しあわせ」にはそのひとらしさがにじみでるような気がするからおもしろい。

ZINEを出したい。

日本から遊びに来てくれた友達にお願いして持ってきてもらったデンマークのフォルケホイスコーレに行っていたおふたりのZINE。

2冊とも本当に美しくて、読みながら涙が出た。

わたしがまさに日々ここで感じていることを代弁してくれるかのようなことばのひとつひとつをうけとりながら読み、じんわりとその読後感に浸った。

そんなおふたりにinspireされたきもちのままに

えいや、と勇気を出してちいさな夢をここに書いておこう。

わたしも帰国したらZINEを出したいな。

自分のことばでどれほど綴れるのか、ちょっとどきどきするけど、このキャリアブレイクと学びの日々を綴りたい。

「本を出すこと」は、わたしのbucket listのひとつでもある。

この1年に起きた出会いや学びの数々は間違いなく

これまでとこれからのわたしにつながるかけがえのないものだと思うから

それらをわたしなりのかたちで残しておきたいなと思うのだ。

りさこさんの紡ぐことばと切り取る世界のファンで、思い切ってDMしてみたら

デンマークでお会いすることができた。

はじめまして、なのに初めまして感がないほどいろんなお話ができて本当に嬉しかった。

そんなりさこさんのnoteとZINEはこちらから。

ようこそ、デンマークへ。

出国前、会いたいひとに会いにいくツアーをしていく中で会った友人が

デンマークに来てくれた。

彼女との出会いはある島で、それから今回で会うのは4回目だけれど、毎回会う場所が違う。

お互い旅人気質、どこかでつながっている感じがあって、今回もひさしぶり感がなかった。

赤い鳥に導かれて見つけた素敵なお店で。いい夜。

大切な人たちが出会い、つながってくれること。

日々の中にこそ、かけがえのないものがつまっている。

3ヶ月が過ぎたら、あっというまに終わりが来るよ、というのに納得する。

時間は止まってくれない。

なんとなく終わりが見えてきて、そわそわしたり、もやもやしたり、不安だったり、いろんなきもちを抱えながら。

日常のなにげない瞬間を大切に味わいたい。

日本食のおいしさをシェアできる喜び。

好きなことをシェアできることもわたしにとっては喜びのひとつ。

Cultural evening

北南アメリカ大陸チームによるcultural evening。

cultural eveningのたびに行きたい場所が増える。

自分で調べるだけでは知らないような

生まれてそこで育って住んでいるひとたちが伝えてくれる文化だからこそ。

International People's Festival

地域のひとたち、卒業生を招いてのお祭り。

日本チームは「お祭り」をテーマにブースをすることに。

そして迎えた当日。

イスラエルだけではなく、パレスチナ側のこともあえて展示した背景にあった

彼女の想いを聞けたことがすごく心に残っている。

まさに「meet the world in Denmark」。

いろんな国から集う私たちだからこそつくれる空間と時間。

ごちゃまぜの素敵さってきっとこういうこと。

こういう場がつくりたい。

4ヶ月目を振り返り、書き進めていたらいつの間にか1万字を超えていた。

最後までおつきあいいただいたみなさまありがとうございます。

書き終えて、思う。

これ全部この1ヶ月で起きたこと?

そのくらい日々濃い時間を過ごしている。

毎日いろんなことがあって、忙しい中にも余白があって。

ここでの経験やきもちをすべてことばにできないのはもどかしくもあるけれど、

だからこそ、ここに来る意味がある気がする。

フォルケホイスコーレの日々は100人100色、100通り。

わたしにしか語れない、あなたにしか語れない物語

それらが重なり混ざり合う

あと2ヶ月、どんなページが増えていくかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?