第49回(2021年)総選挙議席シミュレーション(北関東)

今月31日に予定されている衆議院選挙の議席シミュレーションをしてみました。基本的には次のような定義で行っています。

1.与党候補VS野党候補、与党候補VS野党候補VS維新候補(除く大阪、兵庫)

前回の2017年衆議院選挙での与党候補から野党候補の絶対得票率(※1)を引いた数字が-3.5%よりも数値が上の場合には与党有利、下の場合には野党有利としています。(※2)また、2017年の時点で立憲民主党と希望の党で野党が分裂している場合や維新候補がいる場合には、原則として維新を除いた票を合計した票を野党票としています。なお、原則に当てはまらない場合には補正であることを明記した上で、理由を明示しております。

また、参考として前回2017年総選挙で維新候補が出て今回不出馬のケースでは、自民票に乗っかった場合と乗らなかった場合の絶対得票率も併せて載せております。

2.与党候補VS立国社候補VS共産候補、与党候補VS立国社候補VS共産候補VS維新候補(除く大阪、兵庫)

与党候補から野党候補の絶対得票率(※1)を引いた数字が-2.5%よりも数値が上の場合には与党有利、下の場合には野党有利としています。また、2014年の時点で野党間で分裂している場合には、原則として維新を除いた票を合計した票を立国社票としています。なお、原則に当てはまらない場合には補正であることを明記した上で、理由を明示しております。

また、参考として前回2017年総選挙で維新候補が出て今回不出馬のケースでは、自民票に乗っかった場合と乗らなかった場合の絶対得票率も併せて載せております。

3.1,2以外のケース

理由を付記した上でシミュレーションをします。

4.その他、候補者の追加、辞退があった場合には表を差し替えます。その場合には差替えの旨を記載します。

表の読み方

◎(有力) ○(リード)

以上が当選確率の高い候補

△(接戦やや優位) ▲(接戦やや劣勢)

以上が競り合いでどちらも勝つ可能性のある選挙区

茨城1区(自民リード)

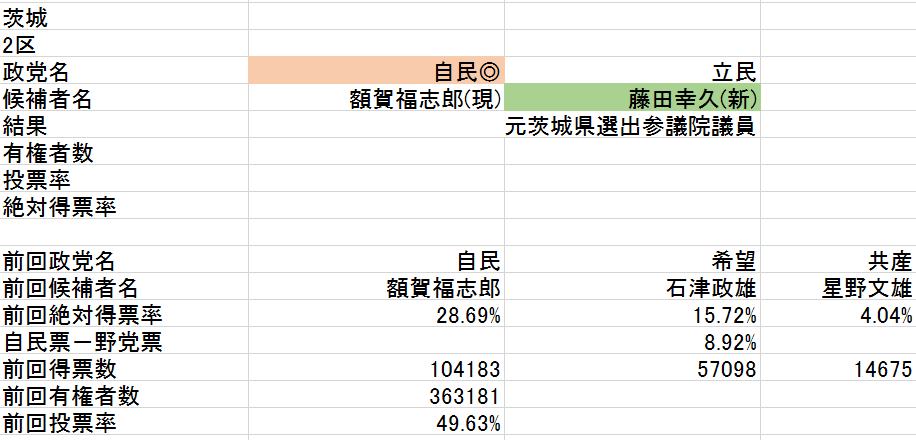

茨城2区(自民有力)

茨城3区(自民有力)

茨城4区(自民有力)

茨城5区(自民リード)

茨城6区(立民やや優位)

茨城7区(立民有力)

自民 ◎×3 ○×2 △×0 (▲×1)5~5~6

立民 ◎×1 ○×0 △×1 (▲×0)1~2~2

栃木1区(自民有力)

栃木2区(立民やや優位)

栃木3区(自民有力)

栃木4区(自民有力)

栃木5区(自民有力)

自民 ◎×4 ○×0 △×0 (▲×1)4~4~5

立民 ◎×0 ○×0 △×1 (▲×1)0~1~1

群馬1区(自民有力)

群馬2区(自民有力)

群馬3区(自民有力)

群馬4区(自民有力)

10月12日共産党が候補を撤回(予想は変更せず)

群馬5区(自民有力)

自民 ◎×5 (5~5~5)

埼玉1区(自民やや優位)

埼玉2区(自民有力)

埼玉3区(自民やや優位)

埼玉4区(自民リード)

埼玉5区(立民有力)

埼玉6区(立民リード)

埼玉7区(立民やや優位)

埼玉8区(自民リード)

埼玉9区(自民有力)

埼玉10区(自民やや優位)

野党票を合計すると上回るものの保守票掘り起こしを考慮して自民やや優位としたもの

埼玉11区(自民有力)

埼玉12区(立民リード)

埼玉13区(自民有力)

埼玉14区(自民有力)

埼玉15区(自民有力)

自民 ◎×5 ○×3 △×3 (▲×1)8~11~12

立民 ◎×1 ○×2 △×1 (▲×3)3~4~7

北関東ブロック比例予想

自民 8 立民 5 公明 3 共産 1 維新 2

私、宴は終わったがは、皆様の叱咤激励なくしてコラム・エッセーはないと考えています。どうかよろしくご支援のほどお願い申し上げます。

(※1) 絶対得票率:候補者の得票数を有権者の総数で除した比率。候補者の得票数を得票数を総数で除した相対得票率よりも、棄権者の投票行動の可否を考慮しているため、得票率の経緯を探る上で優れている。(有権者の流出入、新たな有権者の登録、有権者の死亡といった点では厳密な意味では絶対とは言えない)

(※2) シミュレーションで共産党を含めた野党の得票数が与党の得票数を上回るケースが多いという主張がママ見られるが(例:週刊朝日 「自民64議席減の予測 石原伸晃 下村博文、萩生田光一も当落線上か」https://dot.asahi.com/wa/2021092800047.html?page=1)、2017年の選挙において野党が共産党との選挙協力で一本化した選挙区では、与党側も共産党票に匹敵する保守票を掘り起こしているケースが多く見られるため、単純に足せばいいというものではないというのが筆者のスタンスである。筆者は野党が有利と言える状況に至るには"立国社+共-3.5%>与党候補"が必要であると想定した。

参考

サポートいただいたお金については、noteの記事の質を高めるための文献費などに使わせていただきたくよろしくお願い申し上げます。