透明な手紙の香り

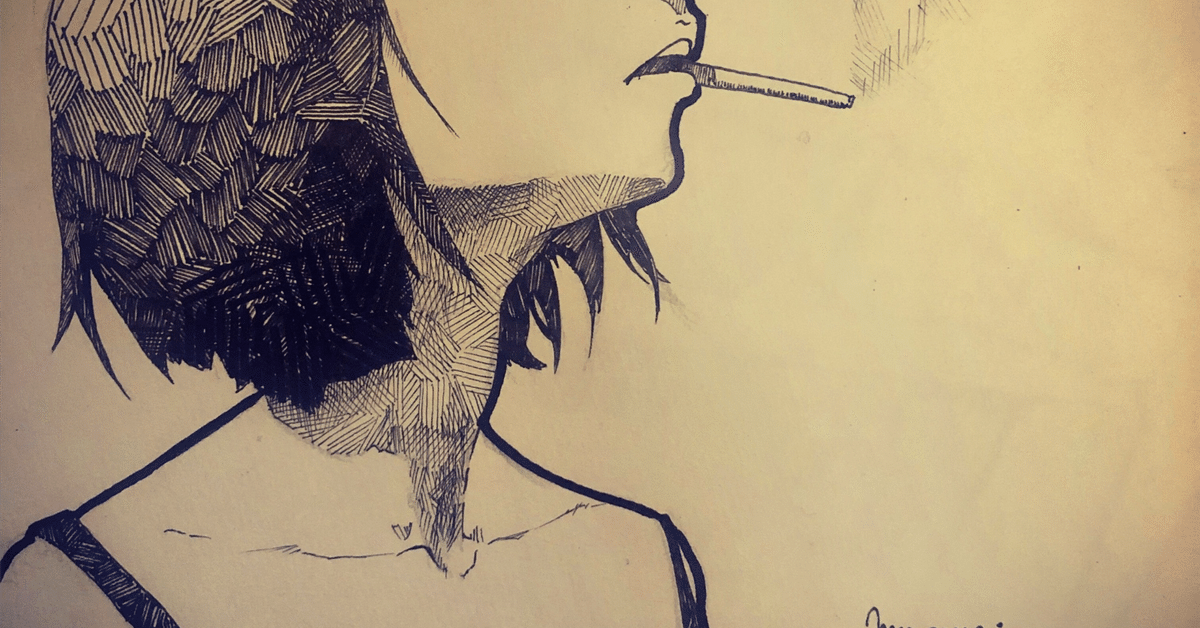

ボストンの大学に通う少年がいた。少年には気になる人がいた。いつもキャンパス横のコーヒーショップでけだるそうに煙草を吸っている二つ上の先輩だ。シェアハウスでのパーティーで、裏庭の木にもたれかかり吐けずに苦しんでいる少年に、少年を心配するでもなく、ライターを持っていないか聞いてきたことが、彼女を知ったきっかけだった。

彼女はいつも一眼レフのカメラを用い歩いていて、たまに写真を撮るほかは、特に何をするでもなく、コーヒーを飲んでいる。知り合いづてに聞いた話しでは、彼女はニューヨーク出身で、芸術専攻らしかった。

彼女を何度かコーヒーショップで見かけたが、声をかける勇気もなかった少年は、キャンパス内で買ったメッセージカードに、自分の携帯の番号と、「よかったらText(ショートメール)送ってもらえたら嬉しいです。」というメッセージ書いて、彼女がトイレに立った際に彼女の席に置き、逃げるようにコーヒーショップを後にした。臆病な少年にとって、「電話して」は、高すぎるハードルだった。

自分が誰かも名乗っていないので彼女は混乱するだろう、きっと気色悪いと思われるだろう、そう思いながら、それでも直接話しかけて、無視され彼女の眼前で棒立ちする自分がこれ以上ないくらいに明確に浮かぶので手紙に頼らざるを得なかった。

当然ながら少年の携帯にTextが送られてくることも、電話がかかってくることもなかった。

何日か経って少年がコーヒーショップに行った際、彼女はいつもどおりそこにいた。彼女は帰り際、木目調のテーブルをコンコンと叩き少年の視線を奪うと、「こないだのあれ、君でしょ?」、そう言って少年にシナモンのような香りのする煙草の巻き紙を渡して去っていった。万年筆で書いた筆記体。「Textは送らない。でも君と話はしたいかも。」そう書いてあった。

それから彼女とは2日に1回ほどの頻度で夜に電話をするようになった。コーヒーショップでも毎日のごとく話をした。

彼女は少年にいろんなことを教えてくれた。煙草の巻き方、お酒の飲み方、吐き方、講義のさぼり方、写真の撮り方、寝れない夜の過ごし方。叶わない恋の諦め方。

ある金曜の夜、彼女は少年に、South Streetにある彼女のアパートに来るように言った。二人でパンダエクスプレスの安い中華を縦長の白い箱にぎゅうぎゅうに詰めて彼女のアパートに向かう。西の空に黒い雨雲を携えたまま濃い紫に染まっていく空の下、簡易な彫刻が施された金属製の黒い手すりを撫でながら、陰に沈む赤レンガのアパートの階段をゆっくりと3階まで登る。

買ってきたパンダエクスプレスの中華を彼女のベッドの上で食べた。

いつもと違い、会話が続かない。お互いに興味のないであろう春巻きの味を尋ね合い、いつの間にか降り始めた雨と、テレビから流れる馬鹿げたコメディーアニメの雑音に聞き耳を立てていた。

細長く鉛色にくすんだケトルでお湯を沸かし、コーヒーを入れる。カルーアとたっぷりのベイリーズを入れると、彼女は引き出しからシナモンのような香りのする煙草の葉を取り出し、静かに一本ずつ巻いていく。

煙草の巻紙を舐める彼女の舌を、曇った窓越しに差し込む雨の大通りの街頭が照らしている。その光景に目を奪われる少年に、彼女が問う。

「何?」

「え・・・いや。なにも。」

沈黙の時が流れる中、4本目の煙草を巻き終わったあたりで、彼女はおもむろに少年に顔を近づけた。少年の口に広がるシナモンの香り。いつも横で嗅いでいる煙草の匂いとは違う、濃く、優しく温かい香り。時が緩み、香りとともにベッドに沈み込んでいく。

雨は激しく振り続け、くだらないコメディーアニメは沈黙した。

結局、彼女は卒業と同時に地元のニューヨークに帰っていき、少年はボストンに残った。その後、何度か電話もしたが、何かが違うような気がした。

薄れていく記憶と二人の関係を、傷にもあざにもしたくなくて、いつしか電話もしなくなった。もちろん相変わらず彼女からTextなど来ない。

「ふぅー」

ノートをパタンと閉じ、煙草の煙をコーヒーショップの天井に向かって吐き出す。

これまでたくさん話してきたようで、お互いに何も知らなかったのかもしれない。コーヒーショップにいなければ見つけ出すこともできない、シナモンの香りの中にだけ遷ろう、煙のような関係ーー

彼女に会うまでは煙草の味すら知らなかったのに、少年は今ではすっかりヘビースモーカーだ。それでも、どんなに煙をまとっても、彼女の気持ちも、自分の進むべき方向もわからなかった。

コンコンーー

天井を仰ぐ少年のテーブルを叩く音で、少年が前を向く。店員が一枚の封筒を手渡す。

「昨日、女の子がここに来て、この手紙をあなたに渡してほしいって。」

封筒を開くと、そこには何も書いていないシナモンの香りの白い巻紙が一枚だけ入っていた。他には何も入っていない。

少年は記憶を辿るうようにゆっくりとその透明な手紙の香りを嗅ぐと、口元を緩めた。

その香りを丁寧に封筒に戻すと、少年はコーヒーショップを後にした。

その日を最後に、少年は煙草をやめた。

【完】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?