行動と言葉、ミチクサ四年間の振り返り。

ミチクサ。僕の大学生活を一言で表すとこれに尽きます。

たくさんの人と出会い、たくさんのことを経験しました。

一つ一つの点が関係ないように見えて、今少しずつ繋がり始めています。

そうしてたどり着くてっぺん、山がどこかはまだわかりません。

わかるのは相当先だと思います。

==================================

僕は、大学入学から一ヶ月過ぎたあと、ふと退学しようと思い立ちました。

理由は明確で、やりたいことが一つもなかったからです。

別に、退学したらやりたいことが見つかると思っていたわけではなかったです。

こんな僕のために両親が学費を払っていることが申し訳なかったのです。

退学する旨をフェイスブックになんとなく投稿しました。

一人の、高校時代少しだけ話したことある同級生から連絡が来ました。

宮城県にいるから、遊びにこないか。

夜行バスのチケットを取りました。

事情も聞かされないまま指定された場所で軽トラに乗せられました。

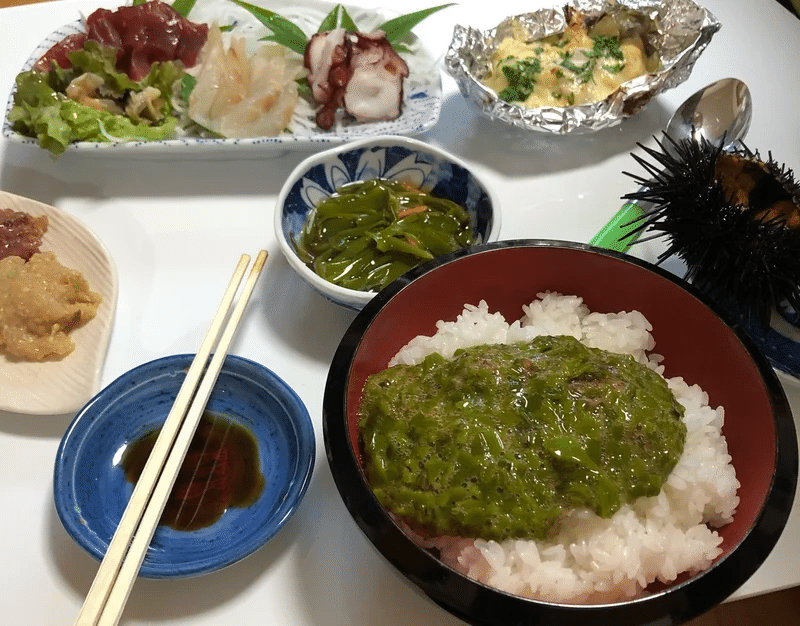

たどり着いたのは地元の漁師さんが運営している民泊でした。

僕の身分も聞かれず、二日間そこでお手伝いをしました。

掃除の仕方が甘いことと、先祖の墓参りをしないことを怒られました。

宿泊していたお客さんに、お辞儀の深さを褒められました。

お手伝いのお礼に交通費と海の幸を頂き、民泊を後にしました。

女川駅で友人と合流しました。

自己紹介から始まり、現地の案内をしてもらいました。

彼は温泉で、僕の話をゆっくり聞いた後、ある言葉を教えてくれました。

経験自体が偉いわけではない。経験から学ぶから偉いんだ。

イギリスのとある劇作家の言葉だそうです。

東京に戻る夜行バスで、宮城県での出来事を振り返りました。

やりたいことは「見つかる」ものだと思っていました。

それは「見つける」ものだと気づきました。

とにかくまずは行動すること。

行動する中で、言葉を得て、振り返り、学ぶこと。

その学びをもとに、また行動すること。

この繰り返しでしか、自分のやりたいことは見つからなさそうです。

行動と言葉。

これを心に秘めて、大学生活を過ごすことにしました。

人間関係についての考え方

大学入学時、僕が所属していたコミュニティは、学生寮、ラグビー部、英語のクラス、高校からの持ち上がり組の4つでした。

コミュニティの数だけ、人間関係の患いごとも増えます。

好きな人とだけ過ごしていた高校生活とのギャップに入学当時はかなり落ち込みました。

ただ、そこでコミュニティを脱退するのは「行動ではない」と思っていました。

そんな中、作家の岸田奈美さんの言葉に出会いました。

「愛せる距離感を探る」

どんな人とも一定の距離で過ごすのではなく、

相手と自分が、最も心地よくいられる距離感を見つけるのだと。

僕はそう解釈しました。

ちなみに僕は、学内向けにパーカーを作って販売したり、学校祭の模擬店の責任者を担ったりもしてました。

結果、インスタグラムやTwitterで、不買運動を促すハッシュタグができてました。

僕の個人情報を暴露する、Twitterのアンチアカウントもありました。

当時は凄く落ち込みました。

それでも、アンチでさえも、僕は適切な距離感があると今は思っているのです。

(実際にアンチをしている人にDMをして仲良くなったこともありました)

この言葉を得て以来僕は、嫌いな人という存在ができたことがありません。

「まだ適切な距離感を築けていない人」という存在がいるだけです。

どんな人にも、尊敬できるところとそうでないところがあると思っています。

その、尊敬できるところが最大化される距離感を築けるように努力しています。

ジェンダー&セクシュアリティ研究との出会い

僕が通っていたICUは、リベラルアーツ教育の草分け的な大学です。

全員が教養学部として入学し、2年間様々な学問を学びます。

そうして3年次に、自分の好きな学問を専攻するのです。

元々興味のあった経済学を始め、経営学、人類学、物理学、化学、数学、情報科学、国際関係学などを履修しました。

その中で、僕はジェンダー&セクシュアリティ研究という学問を専攻しました。

専攻した理由は、「自分の中の常識が変わるのが面白かったから」です。

「性」に関する全般のことを学ぶこの学部では、すべてが僕にとって新しかったです。

ただ、この分野を専攻するときに迷いがありました。

一般的に珍しい学問ですし、日本では「ジェンダー」「LGBTQ」「フェミニスト」と名乗るだけで敬遠されることが多いです(2019年当時は、2022年の今ほど理解が進んでいなかったように思えます)

友人や先輩から就活で不利になる、と何度も言われました。

そんな中、当時取っていた授業の教授が、最後に話していた言葉がありました。

彫刻家ミケランジェロは、芸術作品(アーツ)を作る中でこう話している。「天使を掘るのではない。大理石の中にいる天使を自由(リベレイト)にしてあげるのだ」と。新しい知識を得るのではなく、知識によって、自身を解放すること。それこそが、リベラルアーツなんだ。

僕は、ジェンダー&セクシュアリティを勉強するようになって、すごく生きづらくなったように感じていました。

今まで何も考えずに使っていた「男」「女」というのを、全て「戸籍上の性別が男」「現代の生物学の定義上女」などと言い換えるようになったり。

「女子力」「男気」という言葉に敏感になったり。

でもそれは、変に知識を得て生きづらくなったわけではありませんでした。

「男と女」という、無思考で凝り固まった大理石のような概念を、解放しただけのことでした。

今、僕にとってジェンダー&セクシュアリティというのは自分のアイデンティティですらあります。

心から学びたいと思う学問に出会えて、本当によかったです。

※生徒代表として受けたインタビュー。電通育英財団「IKUEI NEWS vol.95」

文章を書くということ

2年生の頭から3年生の終わりまでの2年間、僕はBusinessInsiderJapanというメディアでインターンをしていました。

ニュース記事の取材、執筆、編集や、SNSの運用などを経験しました。

情報消費者ではなく生産者となり、メディアの影響力や怖さなどを身を以て体験したりしました。

毎日「文章」と関わる中で、自分が文章を書くことが嫌いじゃないということに気づき、インスタグラムやnoteなどで長文を書くことが増えました。

周りで、頻繁にSNSに長文を上げる人はそう多くありません。

批判や嘲笑を受けることも多かったです。

そんな中で自分が出会った言葉が、BusinessInsiderJapanの社員の方の言葉です。

「心が震える三行がない限り、文章を書くべきではない」

「書きたい」と思うことがあってもためらったり。

逆に、「書きたい」と思っていなくても、なんとなく書いたり。

そういったことが多かったです。

しかし、この言葉に出会ってからは、本当に書きたいことがあるなら絶対に書くと決めました。

書くことは、楽しいことではありません。

近藤康太郎著の「三行で撃つ」から引用すれば、

「文章を書くとは、考えてみれば、とてもめんどうな、辛気くさい、 鬱々 とした、ぱっとしない作業」なわけです。

それでも自分は、「書きたい」と思ってしまう人間である以上、これからも文章を書くと思います。

本当に自分が書きたい三行、が頭に浮かんだときだけに、ですが。

体作りと精神

小学生から高校生まで僕はバンドマンでした。

松下幸之助の「道に迷ったら困難な道を選ぶ」が当時の座右の銘だった僕は、大学でラグビー部に入部しました。

当時の身長体重は、171cm48kg。

部員には100kgを超える人もいる中で、ダントツで細かったです。

練習についていくための体作りは過酷でした。

夜中に起きて米とプロテインを流し込んで寝直すこと。

どんなに食欲がなくても外食では必ず「大盛り」を選ぶこと。

授業、部活、インターン、アルバイトの合間にジムに行くこと。

挫折を繰り返す中で出会ったのが、Jinさんというボディビルダーの方の言葉です。

「やるか、やるか」

「やるか、やらないか」ではないのです。そもそも、やらないという選択肢を断つのです。

ちょっと衝撃的でした。

正直、これを100%実現できたわけではありません。

ですが、僕の意識を変えた言葉でした。

48kgから、最大で82kgまで体重は増えました。

↑体の変化や、具体的な食生活については上のnoteで書いています。

数学講師を通じて

僕は一年間ほど個別指導塾で、小学生~高校生に数学を教えていました。

始めの内は、「生徒が何故わからないのかが、わからない」という状態が続きました。

自分がつまづいたことがある場所なら理解ができます。

しかし、自分が一切違和感なく習得できたことは、中々教えられませんでした。

そんな中、塾講師の友人が教えてくれた言葉が、

知っていると教えられるには、大きな隔たりがある

という言葉でした。

自分はどちらかというと、浅く広く学習することが好きです。

少ししか知らないことも、自分が心から理解していると思いがちなところがあります。

そして、その理解度というのは人に教えることで露呈します。

本当に心から理解していれば、綺麗に教えることができるのです。

知っているだけ、は理解に入りません。

教えられて初めて理解なのだと、教える側になり学びました。

就職活動を通じて

僕は、2年生の冬から就活をはじめました。

周りからは意識高い系だと揶揄されることもたくさんありました。

ですが、就職活動は、単にファーストキャリアを選ぶものではないという認識が僕にはありました。

自分自身と徹底的に向き合いどういう人生を歩んでいくか本気で悩む期間、というのが僕にとっての「就職活動」でした。

最終的に僕は2年生の冬から4年生の秋まで就活をしていました。

100社以上、200人以上の社会人の方と話しました。

僕の名誉のために書いておくと、どこからも内定がもらえないから続けていたわけではないです。

様々な経験を詰んできた大人から「言葉」を貰いアンラーニングの機会が何度もあったからこそ、納得するまで続けました。

就活をする中で自分が決めていたルールが2つあり、

・絶対に嘘をつかない

・本気で目の前の人に向き合う

ことです。そのため、どの会社も入社前提で受け、踏み台や練習とは考えませんでした。

そうした中で出会った言葉です。

「意志ある人」

この言葉をくれた人は、僕に以下のように話してくれました。

「ある期間本気で自分の人生について悩み、挫折し、それでも行動した人にしか無い「意志」がある。そういった意志ある人になってほしい」

就職活動を通じて、僕は今まで自分が持っていた自信を一度完全に失いました。

面接を通じて自己を全否定され、生きてきた人生を憂うこともありました。

嘘をつかず全力を出して面接に望むからこそ落ち込むのです。

それでも、こうして挫折したことを僕は誇りに思っています。

令和トラベルでのインターン

2021年6月からから大学卒業の2022年3月まで、令和トラベルという旅行業を営むスタートアップでインターンをしていました。

2022年4月にできたばかりの会社で、とにかくたくさんのことを経験できそうという理由で入社しました。

その期待通り、プロダクトチームとしてWebサイトやキャンペーンの作成した後、事業開発チームとして法人影響、アライアンス、バーチャル支店のプロジェクト責任者などを担いました。

※Techcrunchより引用

令和トラベルでのインターン自分にとってチャレンジングでした。

長期インターンは3社目でしたが、ほとんどフルタイムで働いたのは令和トラベルだけでした。

(詳しくは以下のインタビュー記事にて話しています)

書ききれないほどの言葉を令和トラベルではもらいました。

中でも印象に残っている2つをあげます。

オーナーシップ

ORの抑圧、&の才能

オーナーシップについてです。

日本語でいうと当事者意識、ともいえるこの言葉をインターンで何回も聞きました。

令和トラベルでは、インターンと副業と正社員の区別を一切つけない組織作りをしています。

そのため、インターンであろうとプロとしての仕事が求められました。

一般的なインターンシップでは、「インターン用の仕事を、出勤時間に応じて行う」ことが多いと思います。

令和トラベルでは「社員と同じ仕事を、なんとかしてやりきる」ということが求められました。

そのため、誰かじゃなく、自分がやりきるんだ。という意志が最も仕事をする上で重要でした。

ORの抑圧、&の才能についてです。

令和トラベルの創業者の篠塚さんと飲んでいた時に、「ORの抑圧・&の才能」という言葉を教えてもらいました。

多くの人はAとB、2つすることがあったとき、勉強or部活など「どっちをやるべきか」で迷います。でも、ここでAとBを両立することを「andの才能」と呼びます。

令和トラベルでのインターンと部活と卒論と就活が重なったとき、自分は何度もインターンをやめようと思いました。

そのときに貰ったこの言葉によって、僕の意識は変わりました。

どれかをやるのではなく、どうにかして全部やること。

今後の指針にもなっていく言葉です。

四年間を振り返って

僕は四年間、熱量を注いだものが複数あります。

・ラグビー部

・筋トレ

・ジェンダー&セクシュアリティ研究

・塾講師

・学内でのパーカー販売

・学校祭模擬店責任者

・アイスブレイク用カードゲームの製作・クラウドファンディング

・早起き&読書のコミュニティ運営

・BusinessInsiderJapanインターン

・PKSHA Capitalインターン

・令和トラベルインターン

etc...

また、趣味や特技、資格も増えました。

・キャンプ

・バイク

・サウナ

・映画鑑賞

・読書

・料理、掃除

・Python,SQL,Unity(ほんの少し)

・ダイビング(Advanced Diver Licence)

・TOEIC910

・ベンチプレス100kg

・タイピング全国14位(寿司打3000円コース)

etc...

僕はこれらを何か目標があってこれらをやってきたわけではありません。

少しでも楽しそうだと思ったことを、とりあえずやってきただけです。

明確なゴールから逆算して一つのことに突き進む道に進めないことを悩む時期もありました。

そんな自分が出会ったのは、夏目漱石の言葉です。

いろんなところから登って、滑り落ちるのもいれば、転んでしまうのもいる。山に登るのはどこから登ってもいいのさ。むしろ転んだり、汗を搔き搔き半ベソくらいした方が、同じてっぺんに立っても、見える風景は格別なんだ。ミチクサはおおいにすべしさ

※伊集院静著「ミチクサ先生下」

ミチクサ。僕の大学生活を一言で表すとこれに尽きます。

たくさんの人と出会い、たくさんのことを経験しました。

一つ一つの点が関係ないように見えて、今少しずつ繋がり始めています。

そうしてたどり着くてっぺん、山がどこかはまだわかりません。

わかるのは相当先だと思います。

四年間、僕のミチクサに付き合ってくれたすべての人に、感謝します。

これから少しずつ還元させてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?