受験算数を解くために必要な力

先日、全国各地の学習塾で実施される小学生テストに全力塾の小学生コースの塾生も何人か受験をしてくれました。

よく聞かれる感想は、

「難しかった…」

というもの。

この「難しい」とはどういうことなのでしょう。

小学6年生の算数に次のような問題がありました。

まず、問題文が長い。

そして、算数の文章題で考えることは、

これが「たし算」、「ひき算」、「かけ算」、「わり算」なのか…。

では、「なに算」でしょう?

問題文に出ている数字だけで反射的に「なに算」かを判断して、式を立てることができないではないかと思います。

この問題の場合、

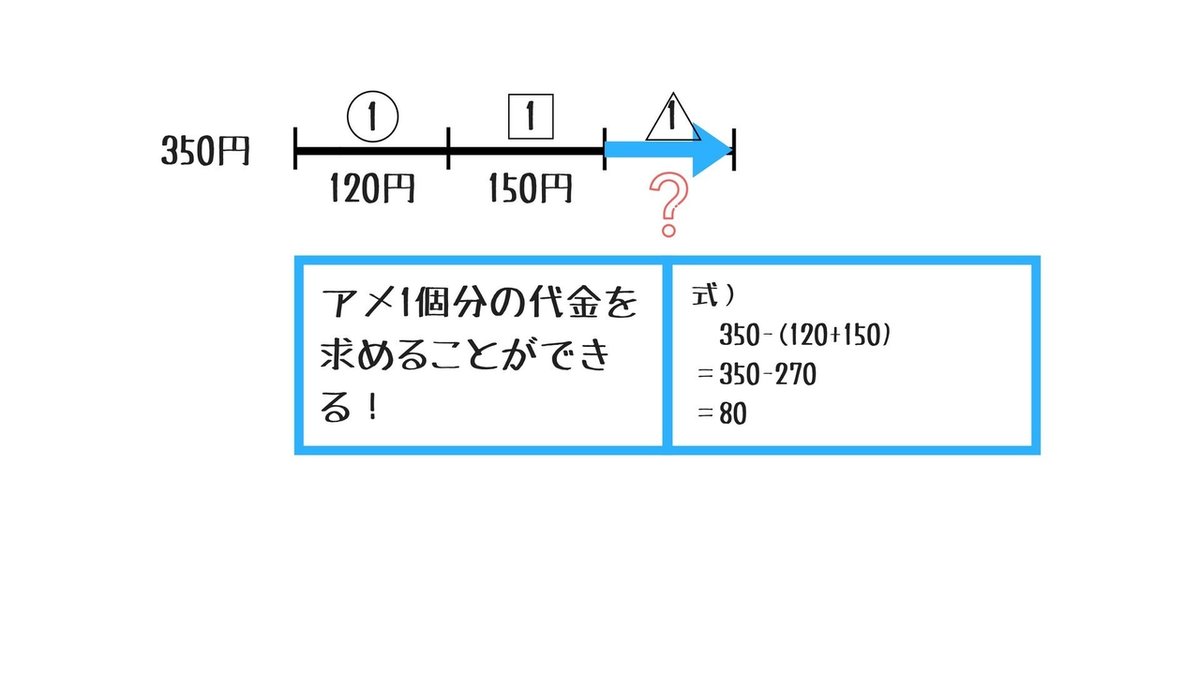

このような図にしてみるとわかりやすい。

〇数字がガム、□数字がチョコレート、△数字がアメです。

そうすると、「あること」に気付きます。

文章ではわかりにくいですが、一番上の950円の図と350円の図を「くらべる」ことで、ガム5個分の代金を求めることができるので、ガム1個の代金を求めることができます。

同様に、

真ん中の950円の図と350円の図を「くらべる」ことで、チョコレート4個分の代金を求めることができるので、チョコレート1個の代金を求めることができます。

最後に、

350円の図を使って、アメ1個の代金を求めることができる。

う~ん、いい問題だぁ。

さて、ここまでで「受験算数を解くために必要な力」は何か?

問題文が長いので、それを理解する力、も大切です。

ただ、このような問題で重要なことは、

「文章を言いかえる力」

です。

僕がこの問題を「図解」で解説をしましたが、

これは、文章題の「文章を図で言いかえただけ」です。

解説だからそうしたのではなく、実際にこのようなことを再現してほしい。

図にすることで、「聞かれている答え」はすぐには出ませんが、少しずつ「答え」に近づいている。

デカルトは言いました。

「困難は分割せよ。」

と。

そして、この文章題での計算は基本的な計算です。

子どもたちが言う、「難しい」というのは、

計算が難しいのではなく、「気付くのが難しい」ということ。

求め方がわかると、計算は基本的なものが多い。

受験算数、受験数学で問われる力は、

「見方、捉え方を変えることで

物事を簡単にする力」

ではないかと考えています。

さて、それを鍛えるにはどうしたらいいのでしょうか。

僕自身、息子が小6なので、ここが悩みどころです(^-^;

6月は定期テスト対策が続いていて、息子にもほとんど会えていません。

いつも土曜日に塾に来るのですが、定期テスト期間は、中学生用の座席を確保するために息子はお休みです(^-^;

そこで、

テストでわからなかった問題を家用iPadでスキャン。

スキャンしたPDFをAirdropで僕のiPadに転送。

その問題に解説授業を作成。

Airdropで解説授業を家用iPadに転送。

勉強をおもしろがる工夫をこちら側がするしかない。

僕たち大人が、「見方」や「捉え方」を変えること。

忙しい、時間がない、それは「変えられない」。

「変えられることは何か」を常に問い続ける。

と言いながら、息子でいつも「実験」です(^-^;いつもありがとう。

やはり、映像を使うとわかりやすいし、生産性が上がります。

さて、実験終了。

全力塾 上越校は夏期講習より、小学6年生でも映像を活用して、「見方」と「捉え方」の選択肢を増やすハイレベル授業をスタートします!

お問い合わせ・お申し込み

全力塾 上越校 025-512-7569

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?