住民監査請求結果(2023年5月1日付、却下×2、棄却×1)

監査結果(実施せず却下×2件、棄却×1件)は4団体に係る請求については「結局のところ、請求人は、当該各団体の取組についての見解ないし評価を述べるにとどまり」とバッサリ。

今日出た監査結果の内、却下(監査実施せず)2件については、暇空の主張に過ぎず監査の端緒になるものでないと至極当たり前の判断。契約手続きが論点の棄却1件については、感情や思い込みでレトリカルに喚くのではなく、基本的事実から押さえるべき。

公法上の契約に類した契約・随意契約の論点

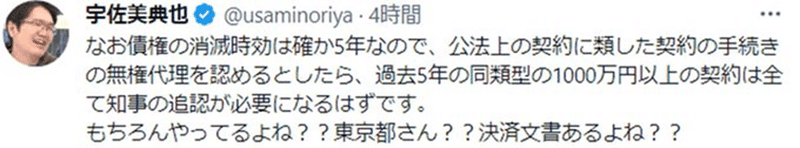

まず本件は、若年被害女性等支援事業に固有の問題ではなく同事業に係る「追及」において明らかになった問題である。令和4年度の福祉保健局の契約では8事業等13件が「公法上の契約に類した契約」に当たり、うち11件で財務局の委任を受けていなかった。長年引き継がれてきた契約実務だと考えられる。

平成18年の福祉保健局内部通知では「公法上の契約に類した契約」が現在の福祉保健局の説明と同じ定義で明記されており、同通知の趣旨が曲げられたなどということはない。この契約カテゴリーをどうするかは大いに議論すればいいが、決して「WBPC問題」ではなく、まずはR3年度以前の契約の確認から。

財務局の委任を欠いたことは都庁の内部問題であって各団体との契約は有効に成立している。そこで論点は、委任を欠いたという内部手続きの瑕疵が契約を遡及的に無効ならしめるだけの事情たり得るのかということと、追認により瑕疵が治癒されたことについて不合理な点があるかということ。

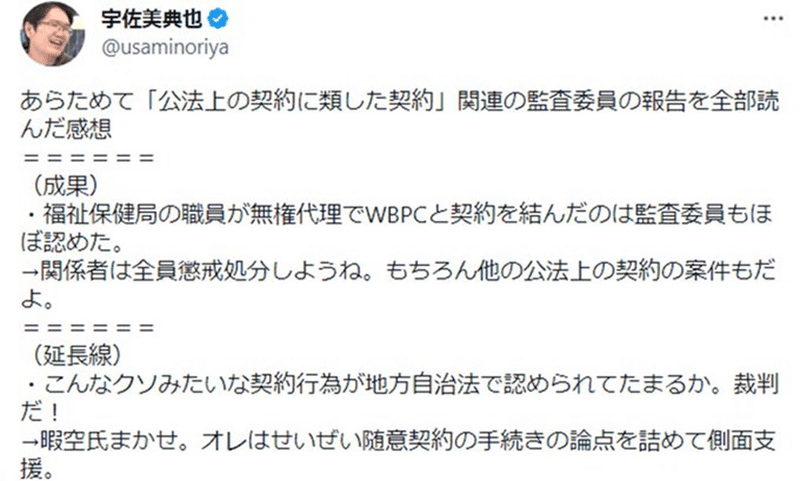

監査結果は、本件は個別的委任の必要性が認められることにつき不合理な点はないとし、無権代理行為と同質で追認で有効なものとなるとした東京地判を引いて、事後の委任手続きの有効性を認めた。監査結果は至極論理的に判断しており、宇佐美典也が「無権代理」を叫び続けるのは的を外している。

随意契約については監査結果が判例等を引いている通りであって、微妙で複雑な要素を含み専門性と信頼性が求められ継続性も重視すべきである若年被害女性等支援事業で随意契約を用いることは妥当であって、各団体との契約締結が裁量権の逸脱・濫用と言える事情もない。

概算払いについては、暇空が決算関係書類も監査結果もちゃんと読めていないだけ。

暇空、宇佐美典也らは若年被害女性等支援の内容も特質も理解できておらず、専門性等が不要な誰でもできるかのように主張している。そのような思い込みのみで随意契約としたことの違法性又は不当性を訴えることは慎むべきだし、監査結果が指摘する通り他の適当な団体の存在等の合理的根拠が必要だ。

結局、気に食わない事業で気に食わない団体と契約が締結され公金が使われたことにケチをつけたいだけであって、いくら法律・専門用語でそれらしく論じようといくらレトリックに頼ろうと、論理的・合理的な主張たり得ないということだし、ケチをつけることが先に立つから監査結果もまともに読めない。

宇佐美典也は負けを認めたくなくてどうでも吠えているだけだし、委任の問題をずっと「無権代理」そのものとして騒いでいて実は分かっていない。

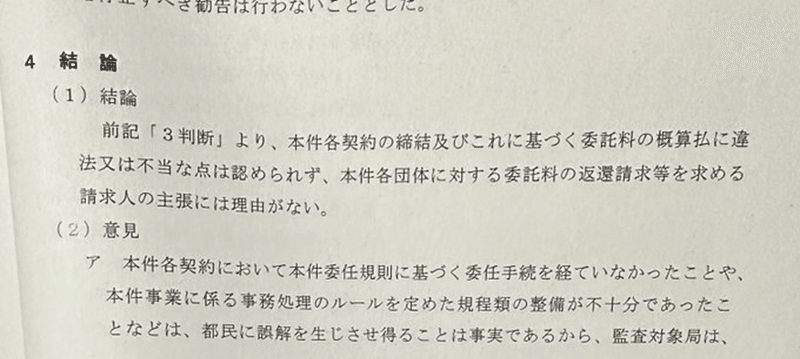

監査結果の結論で「不適当」とは言ってない。「……規程類の整備が不十分であったことなどは、都民の誤解を生じさせ得ることは事実であるから……事務処理を徹底することを求める」。随意契約は「例外的な場合に限られるということを十分に理解し……記録を残しておくことを求める」。

宇佐美典也、浜田聡、末永ゆかりらもそうだけど、契約手続きの「瑕疵の治癒」ということを理解できないんだよね。

結局、暇空らも吉峯弁護士も宇佐美典也らも若年被害女性等・困難女性支援のことを理解していないから随契の理由も選定の理由も理解できないのだろう。「何でこの事業が?」「何でこの団体が?」レベルのケチ付けではだめなのよ。

これも誤読。監査結果は、「誤解だ」「誤解された」と言っているのではなく、委任手続を経ていなかったことや規程類の整備が不十分だったことなどが「誤解を生じさせ得る」と言っている。

監査結果は「勧告」ではなく「意見」が付されたに止まるし、それも注意的、確認的なもの。契約「手続き」の瑕疵は治癒されたという認識が前提にある。

契約手続きが論点の棄却案件における請求人暇空の主張は一見法律論として構成されているが、主張の要の部分は全て暇空の主観的な評価又は推測に拠り、その評価又は推測を合理的に基礎づける根拠が示されていない。法律論として「べき」論を展開して、その当てはめで「本件は違うと俺が思う」という筋。

これは宇佐美典也の論法もそうなんだよね。しかも法律的な「べき」論の部分でもちょいちょい典也の独断的解釈が入る。「べき」論でも本件への当てはめでも主観的な解釈と判断が入るという二重性の上に都職員への一方的非難があるというのがかなり問題。暇空は「べき」論の部分も実は理解できていない。

随意契約の妥当性・適法性、4団体と随契により引き続き契約したことの妥当性、委託金額増額の妥当性について、暇空が否定する根拠が「見ざるを得ない」「考え難い」「到底考えられず」「強くうかがわれる」「可能性が高い」という主観的判断、想像のみによる「癒着し」「不当な利益を与えるため」等。

暇空の請求でも宇佐美典也の主張でも地方自治法234条及び同法施行令167条の2違反又は無視が言われるが、福祉保健局の見解でも監査委員の判断でも本件が法234条に基づく随意契約で令167条の2に該当することが合理的に示されている(監査結果は判例も参照)。暇空と宇佐美典也の反発は主観的に過ぎない。

福祉保健局も監査委員も契約手続きの課題は認識、指摘するが、追認により瑕疵が治癒され、契約締結にも追認にも不合理な点は認められず契約の無効事由に当たらないとした。この判断を否とする合理的な根拠は暇空、宇佐美典也らからは示されていない。

以上のようにまとめると、保健福祉局や財務局の説明は後付けで、監査委員はそれを追認しているだけと言われるのだけど、結局その根拠はというと「WBPCが都と癒着」「監査委員も仲間」「ミスを糊塗」「公金チューチューのため」等々に話が帰着し循環論法、論点先取になるだけなのよね。不毛。

概算払いその他の論点

その「1個無茶苦茶なのある」という主張が具体的・客観的でないから監査の端緒にならないと言われてるのよ。

これも読めてない。概算払いを求める意見もあり仕様書(案)に概算払いを明示し、審査では「決算関係書類も合わせて確認している」。正味財産を自由に使える現預金と同視するような主張を繰り返していて、この請求でもそう。そんな主張に根拠はなくちゃんと決算関係書類を確認してるよということ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?