暇空や議員らによる印象操作を正す

若年被害女性等支援事業に係る3本の厚労省通知・委員会答弁、浜田議員主意書への答弁書、DV被害者等セーフティネット強化支援交付金交付要綱・実施要領、都保健福祉局の契約事務手続きの点検結果などについて、誤った又は不正確な解釈を暇空や浜田議員・宇佐美典也、川松都議らが流布し印象操作してきたことに対して事実関係を整理したツイート群(おおむね4月中旬ぐらいまでのもの)。

まとめ(監査結果、再調査結果含む)

若年被害女性等支援事業に係る3月24日付の2本の厚労省通知は確認的に発出されたもので、対応求められたけどこれぐらいしかないよってもの。按分処理の問題が事後に見つかったから予め受託者と意思疎通して遺漏なきように等。今回の騒ぎで他自治体が困惑しているのを新年度前にってのもあるだろう。

3月31日の妨害対応の厚労省通知は岸田親子は関係なく3月17日の参法務委での仁比議員質疑の流れであって、厚労省審議官の答弁と通知の内容は一致しているし、警察庁審議官答弁も反映している。新年度前に事業をしっかり続ける意思表明と自治体に妨害対策を予め考えておくよう求めるもの。

DV被害者等セーフティネット強化支援事業の実施要領等の改定はパイロット事業から本格実施への移行に伴うもので、かつ一昨年の女性に対する暴力に関する専門調査会報告から昨年末のDV対策抜本強化局長級会議方針という流れを反映してDV防止法26条が明記されたもの。それ以外の変更はほぼない。

東京都の実施要領改訂は国の整理そのままだし、誓約書の項目追加も国の側の変更を受けてのものかは不明だが、いずれにせよ内容としては当たり前のことが確認的に記載されただけで、既実施分で何か問題が生じたと考えるべき事実はない。あるとすれば、本事業外で見られる状況等を反映した予防的な意味。

そして、都福祉保健局の契約事務手続きの点検結果に明らかな通り、都議会で騒がれた契約実務の問題は若年被害女性等支援事業に固有のことではなく局内規程の不備等による実務慣行という福祉保健局・都庁の内部的問題だった。

ということで、暇空茜の住民監査請求や国会議員の質疑・主意書等や都議の質疑等によって何か変更がなされたとか対応がなされたということではなく、せいぜいのところこれだけ騒がれたから確認的、予防的に対応したというに止まる。暇空・暇アノンや議員らが成果のように喧伝してるものの実体はない。

そして、住民監査請求そのものの監査結果、再調査結果については何度も述べている通りで、不正は一切認められず、超過払いも認められなかったし、不適切として経費認定されなかった部分も特異な事情ではなかった。「『Colabo問題』『WBPC問題』はない」が結論。

若年被害女性等支援事業に係る監査結果は「違法」はなく「不当」のみ。かつ「妥当性が疑われる」とされた事項は再調査で必要性が認められ経費計上。「不適切」とされた事項の内、税理士報酬等の按分処理、単純ミス、個人情報をマスキングした領収書提示について経費計上額の修正がなされたに止まる。

— Masanobu Usami (@usamimn) April 11, 2023

「ナニカグループ」ってのも、そりゃ人脈は重なり合う訳で、それを全部描いたら壮大なネットワークに見えちゃうよねって話。4人だったか介せば世界の誰とでもつながれるということと変わらない。有識者会議に呼ばれるのも活動・研究実績があるからだし、母数が少ないから絞られてくるだけのこと。

若年被害女性等支援事業に係る厚労省通知

3月24日付厚生労働省家庭福祉課長通知「若年被害女性等支援事業に関するQ&Aについて」。確認的な通知で特に厳格化とかでは全くない。騒がれて誤解も流布してるから念のためということが大きいし、対応しろと言われても確認的なものしか出しようがなかったということ。

https://mhlw.go.jp/content/001082319.pdf

それこそ、自主事業と委託事業/補助事業をごっちゃにするなという類のことは、経費を適切に区分又は按分しなさいよという当たり前のことに過ぎない。前も述べたが、Colaboの税理士報酬・社会保険料の件は按分を具体的に適用するに当たっての考え方がColaboと都で違ったということで特異なことでない。

ガーシー元議員、浜田議員、音喜多議員が針小棒大に騒いで厚労省の仕事を増やしたということやね。これは川松都議、浜中都議らが都庁の仕事を増やしたのも同じこと。そのブレーンが宇佐美典也ね。

通知発出は「今般、『若年被害女性等支援事業』において、法人の自主事業にも従事している税理士等の報酬や、職員の社会保険料が適切に按分されていなかった等の一部不適切な経理が認められた事案が生じたこと等を踏まえ」てに過ぎないというのが厚労省の認識。

それこそ、SmartFLASHが引いた「厚労省関係者」が「東京都はそれを是正させる方向で動いていたのです」というのはこれだけのことで、言葉が大袈裟すぎる。事情を分かっていないか意図的かということがよくわかる。「○○関係者」にもその発言に依拠した記事にも要注意。

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長「『若年被害女性等支援事業』への妨害行為等への対応について」(通知)

https://mhlw.go.jp/content/001082323.pdf

「今般、『若年被害女性等支援事業』において、事業の妨害が疑われているところです。どのような事業であれ、暴言や威力等の妨害行為等によって、支援が必要な方に、支援が届かなくなるようなことは、あってはならないことです。」

「様々な困難な問題を抱える女性への支援に当たり、暴言や威力等による業務の妨害行為等に対する対応方策や効果的な支援活動につながる代替策の事前の検討などに努め、必要に応じて都道府県警察に相談するなど、適切な対応を検討いただくようお願いします。」

「本通知については、警察庁より都道府県警察にも情報提供いただくことを申し添えます。」

タイトルが煽り。「Colaboを守れ」とわざわざ意訳する必要はないし、わざわざ渦中の翔太郎秘書官を主語にする話でもない。本文も「“お触れ” 」とか「違ったベクトルの通知」とか「『子ども家庭局家庭福祉課長』という目立たない肩書」とかあえて歪めてる。

「会計不正はなかった」「不正会計疑惑が払拭」と書いてるのはいいが、「経理上でいくつかの問題……を是正させる方向」というのも大袈裟で、別にとくべつなことでもなんでもない。住民監査請求という大袈裟なことになったから、通常の指導・助言が大袈裟に見えるだけでしょ。

そもそも、そういうことと妨害行為は全く別の話であって、妨害行為に対応せよというのは極めて当たり前のこと。それを通知で出さなければならないことが異常事態な訳だし、課長通知からというのも別に当たり前のこと。むしろ、委員会質疑を受けての課長通知というのも自然な流れ。

記事の翔太郎秘書官→総理→厚労省という筋も恐らく一面的で、3月17日参法務委からの流れが主だろう。総理から言われたとしても「実は通知の発出準備中です」という方が確からしいよ。

厚労省野村審議官「妨害行為によって、支援が必要な人に支援が届かなくなってしまうことがあってはならない。関係機関と連携しながら取り組む」

法務委では警察庁も並んで答弁してる訳で、警察庁から都道府県警への情報提供というのも答弁に沿っている。

あと、年度内に発出したことにも意味があるかもしれない。

通知の1パラ「様々な困難な問題を抱える女性に対する支援に当たっては、行政機関に支援を求めることが難しい状況に置かれている場合があること等に留意し、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチ支援等をはじめとする個々のケー スに応じたきめ細かな支援を実施していくことが重要です。」

「そのため、厚生労働省では、地方自治体における支援体制等の強化を図るため、「若年被害女性等支援事業(別添1参照)」による民間団体と協働したアウトリーチ支援等の推進や、「民間団体支援強化・推進事業(別添2参照)」による支援を行う民間団体の掘り起こしや育成支援等に取り組んでいます。」

1パラ・2パラは単なる前書きではなく、困難女性支援法施行を見据えて施策展開をしている中での今般の事態に対する厚労省の危機感を示していると言える。また、特定団体名を名指しにくいという消極的理由ではなく、若年被害女性等支援事業そして困難女性支援法が標的になっている認識があるはずだ。

委員会答弁

ひどいすり替え。ここで言われているのは、不適切な「会計処理」があったこと。つまり、税理士報酬等を按分すべきこと等につき、Colaboの処理を都が認めなかったことであり、それを厚労省が確認的に述べたもの。「会計は不適切」と厚労省が言ったものではない。

住民監査請求が門前払いされたか門を通れたかが問題なのではなくて、再調査までの全体で評価するもの。結果、不正は認定されず、故意でないミスが見つかったのと按分と個人情報の扱いでColaboと都の間で認識・見解の相違があった。特異なことはなかった。以上ってとこ。

暇アノン界隈ではまた話がループしながらすり替わってるが、都の言う通りに按分して、個人情報をマスキングした領収書が認められない分を取り下げて、単純ミスを訂正してということの結果でも適切に計上された経費は委託費上限を上回っており返金は必要ないというのが結論。

だからこういうまとめ方は詭弁でしかない。

私が指摘してるのは「不適切な会計」か「会計は不適切」かではなく、厚労省答弁は、不適切な「会計処理」だということ。なお、通知では「一部不適切な経理が認められた」。「不適切な会計」「会計は不適切」は会計全体が不適切という印象を誘導するし、そういう文脈に置かれている。

「会計処理」にカギ括弧付けたこのツイートの趣旨をわかった上での意味不明な茶々だと思うし、これ見てすぐに鉄砲玉のクソリプが来てる。 とにかく私としては、騙されないようにという注意喚起でツイートしてる。宛先は暇空やなるではない!

一見些末に見える言葉の違いが、置かれる文脈の違いと合わさって大きく異なった意味と印象を生む。と同時に、それによって印象操作を図った者は「間違ったことは言っていない」と言い逃れできる。まさに暇空となるがやってるのはそれで、それに乗せられた者がクソリプを飛ばす。

繰り返すが、厚労省が答弁で「不適切な会計処理があった」と言い、通知で「一部不適切な経理が認められた」と言ったのは、都が経費と認定しなかった下記の部分のこと(例示は按分処理)。暇アノンらは暇空のツイを受けて「厚労省がColaboの会計は不適切と答弁した。返金だ」と騒ぐが、全くの「誤読」。

そして、特に暇空助手なるのツイ以降、言葉遊びだの日本語読めないだの鉄砲玉のクソリプが来るけど、暇空・なるの「誤読」「すり替え」に乗せられてるのは誰だという話。

要はこのレベルのことが散々行われているのが暇空茜問題であるし、それを住民監査請求に乗せて都監査委員・監査事務局・福祉保健局とColabo、若草、bond、ぱっぷすを煩わし、国会議員・都議が質疑・主意書・レク等で関係府省や都庁を煩わせている。

監査委員・事務局員の中には最初の請求受理(暇空のColabo分1回目は却下、2回目で受理。続く3団体分も受理)を悔やんでる人もいると思う。他の請求案件との比較検証が必要だが、受理には政治的判断あるいはバイアスが働いたのではないかと私は疑っている。

川松都議の質疑を見たけど、自分の望む答えが返ってくるまで延々自己主張を述べ立てるというもので、それを切り貼りすれば立派に「問題」の存在が明らかになったかの印象を作れてしまう。先般のガーシー議員への答弁書などもそうだが、特に右派メディアは必ずその主張を前面に記事化する。

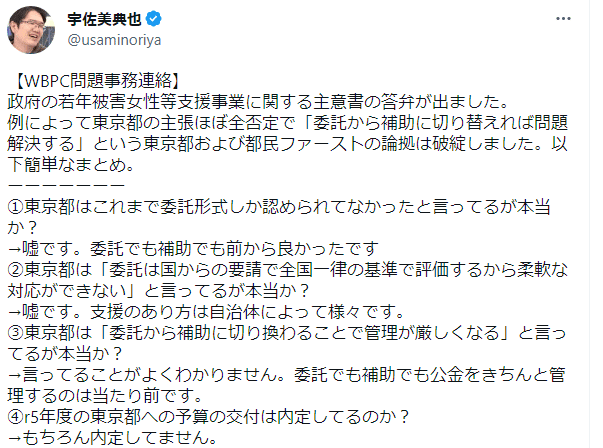

浜田議員主意書への政府答弁書

また誇張と誤読。 ①②「嘘です」は宇佐美典也の誇張。答弁は質問に直接答えるのではなく、「要綱」の説明で代えたもの。なお、①について「要綱」は「委託等」とのみ記述。先月24日の厚労省通知で補助も含まれる趣旨と確認的に説明。むしろ、都と厚労の意思疎通の問題。

③「言ってることがよくわかりません」は都の言ってることに対してではなく、主意書の質問に対してのもの。 「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが」という答弁書の常套句で①②でもそう述べた上で「要綱」を説明。 ④はその通りで、厚労省で交付要綱作成中で、都道府県等からの申請もこれから。

東京都若年被害女性等支援事業の補助制度化に伴う効果等に関する質問主意書の答弁が公開されていますhttps://t.co/J9JQpjwiWM#東京都#colabo

— 末永ゆかり (@yukari_suenaga) April 15, 2023

答弁は短く、複雑さもないので原文を読むべき。むしろ宇佐美典也のまとめを読むと理解を誤る。

元官僚なら答弁書のパターンは熟知しているはずだし、特に①~③のように質問に直接答えず、一般論で返すのが常套手段であることは重々承知しているはず。自分だってそういう答弁を書いていただろうに。議員側はそうさせないために質問の仕方に知恵を絞る。それでも政府は逃げてくるのだけど。

私も何本も質問主意書を書いたし、大きな記事になる答弁を取ったこともある。答弁の誤りを指摘し(すぐ課長が飛んできた)、再質問主意書への答弁で訂正させたこともある。

DV被害者等セーフティネット強化支援交付金

暇空・暇アノンらが厳格化だ運用改善だで盛り上がっている「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金」だが、令和4年度と5年度の交付要綱・実施要領・公募要領を対照すると「被害者等」の定義は変わらず、対象事業・団体の範囲が狭まるかはDV防止法26条に規定する活動の解釈如何。

「『被害者等』とは、配偶者暴力被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す」という定義は変わっていない。

確かに、対象となる活動として4年度は追加的に記載されていた「居場所のない若年女性 への居住場所の提供」の文言はなくなったが、DV防止法26条の明記を含め、4年度の「パイロット事業」から5年度の「本格実施」かつ都負担の発生に伴う明確化、他事業との整理と考える方が自然だ。

DV対策抜本強化局長級会議「配偶者からの暴力による被害者に係る生活再建支援の強化について」(令和年12 月26 日)

:「DV被害者等セーフティネ ット強化支援事業の令和5年度の実施に当たり、男性及び外国人を含めた多様な被害者の受入体制整備が同事業による交付金の対象となることを周知し、地域における被害者の保護及び支援の推進を図る」

女性に対する暴力に関する専門調査会「DV対策の今後の在り方」(令和3年3月)

:「男性被害者に対する支援の配慮について一部では取組が見られるが、今後検討すべき点は多い。また、LGBTのパートナー間におけるDV被害への配慮を含め、多様な被害者に対する配慮についても、今後の検討課題である」

他県でも少なくとも令和5年度のDV被害者等セーフティネ ット強化支援事業の要領を見るとDV防止法26条が明記されている。都がどうのとかColaboがどうのとは無関係で、本事業の本格実施に当たっての国レベルでの整理だろう。

やっぱりそうだったね。本格実施に伴う変更としてDV防止法26条が明記。ただし「被害者等」の定義は変わっていないことには留意。そして当然、女性に対する暴力に関する専門調査会報告からDV対策抜本強化局長級会議方針の流れが軸だろう。

内閣府担当課の方とお話しできました。

— 末永ゆかり (@yukari_suenaga) April 10, 2023

これは東京都独自の変更ではなく、全て内閣府からの変更で、

パイロット事業から本格事業実施に伴い

・対象事業の範囲が広すぎるので特定すべき

・国10/10では負担が大きすぎるので修正

等を関係者で話し合って決めたとの事でした。

今R5年度要綱取り寄せ中

ほらね、こうやって都合よく解釈して流布する。末永秘書もこんな読まれ方をしていいと思うのだろうか?

これは完全なる見落とし。記載箇所が変わっただけで元から明記されていた要件。このスレの以降のツイも誤読(ただし、令和4年度要領の方にも誤植があるが、それは読めばわかる誤り)。

そして誤読がさらに膨らまされる。きりがないのよ。 「ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く」は同じ第3(3)の中で記載位置が変わっただけ。

これだってそうよ。基金の問題はずっと指摘、批判されてきた訳で、今連中が騒いでいる「公金チューチュー」「税金チューチュー」とは無関係。例えば補正予算で年度内に使い切れない額を計上して基金に積むという形で補正規模を膨らます手法は常態化。

暇アノンらが盛り上がっている誓約書の事項追加(・の下4つ)も内容は当然のものであるし、「問題があったから」ではなく、いわゆる「貧困ビジネス」(暇空がColabo等と同視する意味ではなく元々の意味)の状況や暇空茜問題で無用に騒がれていることを受けて、確認的、予防的に明記したと考えられる。

DV被害者等セーフティネット強化支援交付金(追加)

仁藤さんのツイ読めばわかること。こういう点と点はつながない連中。「子どもの代理人として活動する弁護士の費用等を最大1千万円まで申請していたDV交付金」「私たちは協力弁護士を募り、「Colaboの弁護士」ではなく「本人の弁護士」として、本人の最善の利益のための活動をお願いしていました」

彼らは支援の現場のこと、何が必要か、その理由・背景は何かなどに無知・無理解で、ただ費用の項目や金額だけを見て、恣意的に点と点をつないで騒いでいる。暇空の住民監査請求がそういうものだし、手分けして開示資料を探ってもそういう話ばかりされている。だからすぐ「不正」だ何だ言いだす。

だから、情報開示についても全く的外れで、公表しろ、開示しろの一点張り。個人情報はもちろん、支援対象者の特定につながったり不利益が及んだりする可能性がある情報は公表、開示できないのは当たり前。特に後者について連中は理解ができない。

例えば、代表者以外のスタッフの氏名や顔は明かせないことは少なくない。それはスタッフに危害が及び得るというだけでなく、支援対象者に近づくためにスタッフに目をつけられたりスタッフとのつながりということから支援対象者が特定されたりというリスクがあるから。

性暴力・配偶者暴力被害者【等】支援交付金実施要領 「『配偶者暴力の被害者等』とは、配偶者暴力の被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す」

前も書いたが、この「配偶者暴力の被害者等」の定義は今年度も変更されていない。DV防止法26条の縛りがかかったのは「民間シェルター等」の定義に関して。

太田啓子弁護士が明快な説明をColaboの報告書など公開情報とともに提供してもなお、あるいはそれ故にか、こんなことを言う暇空。「子ども代理人」のためには若年被害女性等支援事業の予算では足りず、都の勧めで、DV被害者等セーフティネット強化支援交付金で弁護士費用を確保した。なぜ理解できない?

Colaboが補助金(DV被害者等セーフティネット強化支援事業交付金)から支出していた「弁護士費用」がColaboから暇空氏に対する訴訟のための弁護士費用に使われたかのようなツイートが散見されますが全くの事実誤認です。子ども代理人活動をする弁護士に払われた費用です。ColaboのHp掲載の報告書(… pic.twitter.com/1SLREQW5Cr

— 弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) (@katepanda2) April 16, 2023

都福祉保健局の契約事務手続き

※この問題については5月1日付監査結果で契約に問題がないことが確認されているが、記録として収録しておく。

(産経が記事掲載)昨年度分だけだからわからないけど、福祉保健局の実務慣行だったのではないかと思うし、悪意なく引き継がれていたのかもしれないね。都議会質疑時に書いたけど、Colabo/若年被害女性等支援事業だからではなく、福祉局/都庁内部の問題。 産経は若年女性とひとり親の事業を例示してるが他の該当事業がわからない。産経は意図的に若年女性とひとり親を切り出したのではないかという気がするのだが。

やっぱりね。産経が若年女性とひとり親を切り出したのは恣意的。川松都議の質疑当時、契約の問題はラッキーパンチの副産物で、「Colabo問題」「WBPC問題」とは別の福祉保健局・都庁内部の実務慣行の問題と指摘したがその通りだった。

味わい深い↓

福祉保健局の対応状況(URL)について「業者選定委員会の開催などの事務手続きができるよう、局内規程を整備」とある。契約実務のベースとなる局内規程に不備があったということやね。

https://fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/keiyakujimutetsuzuki.html

相変わらずのすり替えと針小棒大。本件は「WBPC」の問題ではなく(狡猾に「等」をつける)、福祉保健局の契約手続きの実務慣行、局内規程不備の問題。後者をさらに検証する意味はあると思うが、契約相手の問題は無関係。追認、答弁のくだりはそれを言うなら形式上知事や大臣の行為となるもの全部そう。

最初に述べた通り本件は監査結果でもクリアになっているが引き続き議論は迷走している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?