【競馬】ダート競馬の概説と歴史と新規実装ウマ娘の元ネタまとめ【ウマ娘】

みなさん、ウマ娘やってます?

タイトルから全部盛りで不安にさせてしまってすみません。読み込み速度でお察しかと思いますが、長いし重い記事です。

この記事では先日ウマ娘化したホッコータルマエ、ワンダーアキュート、コパノリッキーらを知るとともに、どうせならダート競馬の基礎や歴史ごと覚えて帰ってもらおうと思っています。その方がウマ娘への理解も深まるはず。

なので、皆さんが疑問に思ってることぜんぶ解決させるつもりで書きました。だからこんな文章量なんです。

記事の前半では、船橋、川崎、盛岡レース場がウマ娘に追加されることにちなんで、ダート競馬のレース体系を無理やり芝に当てはめて解説します。

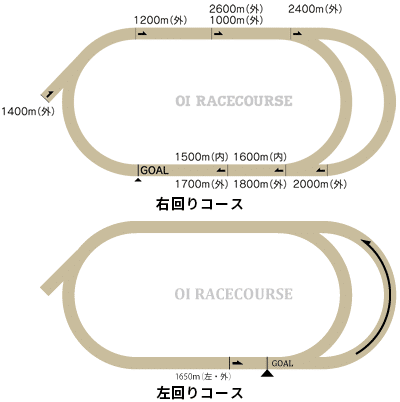

大井と追加される4場の特徴を書いていきます。

↓めっちゃ暇ならこっちも読むとよくわかる

後半は90年代〜今までダートで活躍してきた名馬をまとめてます。その中で追加されたウマ娘も触れてるので、横じゃなく縦の歴史で名馬を理解したい方はおすすめです。

こっちだけ読みたい方は目次の「ダートの名馬列伝」からどうぞ。

↓これは前回のローレルとかのやつです

それでは始めます。

レース体系の概説

収得賞金って?

ウマ娘と競馬って、似てるようで簡略化されている部分も大きいです。

賞金は「ファン数」として残ってますが、賞金が多いから絶対レースに出られるという訳でもないのです。

レースには出走頭数というものがあり、18なら18、12なら12で限られてます。

その枠には「収得賞金」の多い馬から優先的に入っていきます。

なんだ、やっぱ賞金じゃんって思ったでしょ?

これは収得賞金であって獲得賞金ではありません。

………………?

このままじゃラチが明かないので簡潔に言いますと、収得賞金とは、「GI〜GIIIで2着以内、それ以外のレースで1着になった時にもらえる『賞金と名の付いたポイント』のこと」なのです。

例えば重賞(GI〜III)で2着以内に入ると、実際にもらった獲得賞金の半分が収得賞金ポイントに加算されます。

あなたの応援している馬の収得賞金は3600万ptです。

安田記念に出たいので、東京新聞杯に出しました。

2着になったので2着賞金1600万の半分、800万ptが追加され4200万です。

本番の賞金ボーダーは4200万。同じ賞金の馬が2頭おり、抽選で1頭競走除外になります。

応援していた馬はハズレくじを引き、除外になってしまいました…いや書いててクソムカつくなこれ

ウマ娘と違ってこういう巡り合わせが無限にあるのが競馬です。

ちなみにnetkeibaには獲得賞金しか書いてないです。収得賞金知りたい物好きはスポーツナビかウマニティも使いましょう。

交流重賞の敷居の高さ

GI>GII>GIII>L(リステッド)>OP(オープン)>条件戦(1〜3勝クラス)>未勝利・新馬戦

中央競馬は次の順にレースの格が高いです。

地方はGがSだったりMだったり、リステッドが準重賞、オープンが特別競走、条件戦がA1〜C3だったりしますが、だいたい同じシステムです。

日本の中央競馬(JRA)芝路線のレース体系って見れば見るほどよく出来てて、GI24個のうち21レースの前には2〜3つのGIIかGIIIがあり、それに勝つor2着になると絶対に本番のGIに出られる「優先出走権」がもらえるというシステムがあります。

例えば大阪杯なら、中山記念か金鯱賞2着以内なら確定で大阪杯に出られます。ポイントが他馬に比べて低い馬はここでの2着が狙い目になるのです。

なお、京都記念やアメリカJCCでも勝ちさえすれば余裕で出られるので、余裕もって挑みたい馬はだいたいこっち戦わせて大阪杯に挑みます。

これが芝路線のシステムです。

では、ダートはどうか。

中央競馬で開催されるレースは芝と同じです。

フェブラリーSは根岸と東海S、チャンピオンズSは武蔵野とみやこSがステップレース。

でも、地方開催の重賞はちょっと違ってきます。

地方の重賞にはいわゆる交流重賞(ダートグレード競走)と地方重賞(地方馬限定の重賞)があり、一般的に我々が知ってるのは交流重賞のほうです。

何が交流なん?って話なんですが、交流重賞はJRAの馬と地方所属の馬の交流戦となっているのです。

現在、ウマ娘に実装されてる大井のGIは全て交流重賞です。

中央重賞がだいたいフルゲート16〜18頭なのに対して、地方のダートレースはこじんまりした競馬場が多いため、12〜16頭で争われます。

で、だいたいの交流重賞は地方馬6〜7割、中央馬3〜4割が「出走枠」です。

中央馬はフルゲート14頭とか16頭の3〜4割です。考えてみてください。倍率エグいです。

そこに収得賞金のボーダーが入ってくるので、帝王賞とかの最高峰レースは収得賞金だけで億近く稼いでないと普通に弾かれます。

つまり、年に数える程しか出られないダートGIに出続けられる中央のダート馬は、「狭き門を拭ってきた中央の上位勢ベスト10レベルの選ばれし強豪」ということなのです。そりゃ毎回中央の馬が勝つよな。

地方馬限定の重賞について触れておくと、盛岡の「ダービーグランプリ」や大井の「大井記念」などが高額レースで、あとオグリが出る予定だった「東海ダービー」などの「地方ダービーシリーズ」、大井の「ハイセイコー記念」、笠松の「オグリキャップ記念」などの名馬メモリアル重賞などが有名なレースです。

地方に賭ける人しか馴染みのないレースばかりなので解説は割愛。

GIとJpnIの違い

ところで、地方GI見てて「JpnI」って書かれてるのを見て「何これ?」と思ったことはありませんか?

これに対するもやもやを解消します。どうでもいい方は飛ばしてもろてOK。

まず、G1またはGIは国際的に格の高いレースであることの証明です。

GIレースを勝てば世界のどこに行っても「GI馬ですか、すごいですね」と言ってもらえます。たぶん。

でも、JpnIはそうじゃありません。

なぜなら、国際的にはGIではないからです。

GIがGIである条件として、上位馬の「レート」というものが重視されます。

走破タイムや着差、そしてそのレースに出た馬が国際レースに出走してどの程度活躍しているかなどでレーティングがなされます。

細かいことは省きますが、1〜4着馬までの平均レートが重要になってきます。

コントレイルVSグランアレグリアVSエフフォーリアの天皇賞(秋)は123と高評価ですが、テーオーケインズが5馬身突き放した21年チャンピオンズカップですら114.75なので、日本のダートはやたらと軽視されてます。

ダートに本腰入れてる国がアメリカ、ドバイ、日本くらいしかないので平均で言えば低いは低いですが、世知辛いですね。

チャンピオンズCですらこんななので、川崎記念、かしわ記念、南部杯がこの基準を満たせるわけもなく…

仕方なく「国内ではGI扱い」という形で「JpnI」という表記を使用しているのです。

また、これ以前の問題として「国際競走を名乗るためには外国馬が参戦できる環境を作らねばならない」ということで、外国馬が短期滞在できる「国際厩舎」と言われる施設が近くに無いといけません。

これ満たしてる地方競馬場、大井と川崎だけなんですよね。それ以外の所の重賞は最初から国際グレードを付ける資格すらないという。

逆に大井と川崎、特に大井は国際化に舵を切りまくっていて、東京大賞典はどさくさ紛れに国際GI化、帝王賞も今年レートが基準を超えたため23年はGI表記で開催できるかも。東京ダービーも最短で27年には。

地方の主要レース解説

ようやく簡単な話に入ります。

日本のダート交流重賞(G/JpnI〜III)が行われるのは、基本的に中央競馬が7場と地方11場の計18場です。

このうち、GI(JpnI)が開催されるのが

東京、中京、大井、川崎、船橋、盛岡

この6場+αです。

この度、ウマ娘には盛岡、船橋、川崎競馬場が追加されます。ということは全てのGIを走れますね。

ついでなので、実装されるであろう競馬場の重賞を「芝のレースに当てはめて」列挙していきます。

だいたいどんな感じで年間のレースが回ってるか確認してみてください。

(JpnIのない競馬場は省略してます)

↑一覧はこちらから

中央

フェブラリーS ダート版大阪杯

チャンピオンズカップ ダート版ジャパンカップ

東海S ダート版京都記念

根岸S ダート版中山記念

平安S ダート版鳴尾記念

アンタレスS ダート版目黒記念

シリウスS ダート版オールカマー

武蔵野S ダート版アルゼンチン共和国杯

みやこS ダート版京都大賞典

カペラS ダート版阪神カップ

プロキオンS ダート版小倉記念

エルムS ダート版函館記念

ユニコーンS ダート版京都新聞杯

レパードS ダート版ラジオNIKKEI賞(24年からはセントライト記念)

中央のレースはこんな感じ。

GIは2つ、GIIは東海Sしかないですが平安S、武蔵野S、ユニコーンSもほぼGIIみたいなハイレベルレースなので気になりません。昇格しないのは中央盛り上げちゃうと地方の割を食うからとかいう噂。

ジャパンCが日本馬強すぎて海外馬が全然来ないように、チャンピオンズCも中央の馬が強すぎて地方馬は基本的に回避します。

また、収得賞金の面でほとんどの中央馬は地方GIに出られないため、初めてのGIがチャンピオンズCになる馬が多いです。前途多難。

JBC

JBCクラシック ダート版天皇賞(秋)

JBCスプリント ダート版スプリンターズS

JBCレディスクラシック ダート版ヴィクトリアマイル

JBC2歳優駿 ダート版東スポ杯2歳S

アメリカに世界最高峰のレースの祭典「ブリーダーズカップ」というものがあるのはご存知でしょうか。

2日間に分けて様々な条件のGIを開催しまくり、最後の「BCクラシック」でダート世界最強を決めるお祭りです。毎年アメリカ各地の競馬場を持ち回りで開催してます。今年はサンタアニタ、来年はサラトガで開催!という感じで。

で、雑に言えばそれを丸パクリしたのがJBCです。

もちろん持ち回り開催です。(2歳優駿だけ門別固定)

アメリカは土地広いし規格がしっかりしてるのでどこで開催してもほぼ同じ条件で開催できるんですが、日本の地方競馬場くんはすごいので(最大限のオブラート)2100mだったり1900mだったり、毎年違う条件でのレース開催になります。

大井と盛岡で開催されるJBCが基準の距離です。なので22年と23年のJBCは基準距離での開催です。

マルシュロレーヌがアメリカ遠征したのも、金沢開催のレディスクラシックが1500mで「さすがにこの馬には距離が短いな」と感じたためでした。

前述の件もあり今のところ国際GIには認定されないという悲しい一面もあります。

大井競馬場

GI/JpnI

帝王賞 ダート版宝塚記念

東京大賞典 ダート版有馬記念

ジャパンダートダービー(ジャパンダートクラシック) ダート版日本ダービー(24年からは菊花賞)

羽田盃 ダート版皐月賞(24年から)

東京ダービー ダート版日本ダービー(24年から)

JpnII〜III

東京盃 ダート版セントウルS

レディスプレリュード ダート版阪神牝馬S

京浜盃 ダート版スプリングS

TCK女王盃 ダート版愛知杯(24年から園田開催)

東京スプリント ダート版函館スプリントS

雲取賞 ダート版弥生賞

SI(地方馬限定・南関東格付)

東京2歳優駿牝馬 ダート版阪神JF

東京プリンセス賞 南関東版秋華賞

大井記念 帝王賞前哨戦

東京記念 JBCクラシック前哨戦

金盃 南関東版ステイヤーズS

地方最大の競馬場で、デカいぶん直線が長いです。東京みたいな感じです。

デカいのでデカいレースをバンバンやります。

今のウマ娘ではGIしか実装されてませんが、GIIが増えるだけで育成の質は格段に上がりそう。

↑ここでも紹介しましたが、今の大井は過渡期で、24年新しい地方GIが2つ増えます。

今は羽田盃、東京ダービー共にSIという南関東(大井川崎船橋浦和の4場)独自の格付けの大レースでやってますが、24年からは交流GIになります。

これは南関東馬のための三冠レースを中央馬にも解放したものです。

そのうち牝馬三冠も中央馬に解放されるかもしれませんが、桜花賞が浦和開催(フルゲート12頭)なのでまだ時間かかりそう。

川崎競馬場

JpnI

川崎記念 ダート版天皇賞(春)

全日本2歳優駿 ダート版朝日杯FS

JpnII〜III

エンプレス杯 ダート版エリザベス女王杯

関東オークス ダート版オークス

スパーキングレディーカップ ダート版クイーンS

SI

ロジータ記念 南関東版エリザベス女王杯

ここがウマ娘に実装される際の懸念点は「内枠お祈りゲーにならないか」。

コーナーが頭一つ抜けて急な川崎は外を回るとかなりの不利となってしまうため、まくりは通用しません。

川崎記念ですら内枠にいた謎の馬が2着に突っ込んできて荒れるくらいには内枠有利です。

跳び(ストライド)が大きい馬にはかなり不向きです。逆もまた然り。現役馬だとノットゥルノは苦手でブリッツファングは得意だと思います。

「牝馬の川崎」と呼ばれるほど牝馬のためのレースが多く、名牝達が輝く場所となっています。

特にエンプレス杯はGIIながら毎年GIレベルの名勝負が生まれます。札幌記念みたいな感じです。

笠松がひたすらオグリキャップを擦ってオグリキャップ教の宣教師となっているように、川崎もロジータ(後述)という名牝に脳を焼かれています。

船橋競馬場

JpnI

かしわ記念 ダート版安田記念

JpnII〜III

ダイオライト記念 ダート版阪神大賞典

日本テレビ盃 ダート版毎日王冠

マリーンカップ ダート版秋華賞(24年から)

クイーン賞 ダート版府中牝馬S

ブルーバードカップ ダート版きさらぎ賞(24年から)

SI

習志野きらっとスプリント 爆速1000m決戦

目を閉じて雑に書いた平行四辺形みたいな形してますが、これは「スパイラルカーブ」というもので、コーナーの入りは緩く、出口が急なので、スピードを落とさずコーナーを曲がれるし、勢い付けた馬は外に膨れるので馬群がバラけ、差し馬がやや台頭しやすい、という設計です。

実際、後述する盛岡は南部杯勝ち馬を過去20年漁っても1例を除き全頭逃げ先行なのに対し、かしわ記念勝ち馬は5年に1回は好位から差してます。

なので、枠や脚質の有利不利より騎手や馬の強さでレースが決まる良コースという印象です。

中央の馬は強いです。なぜなら施設と環境が整いすぎているから。

あらゆる所に金がかかっているため、育成過程での伸び代が地方より大きいのです。騎手も上手いし。

そんな中央馬に唯一対抗しうる存在が船橋の馬。

環境が整っているのか、GIを勝つ地方馬の2頭に1頭は船橋所属です。直近だとミューチャリーとカジノフォンテンはここの馬。

騎手も全国有数の手練が集まっているため、地方の中では最も恵まれた環境だと言っていいでしょう。

浦和競馬場

JpnI

さきたま杯 ダート版高松宮記念(24年から)

JpnII〜III

浦和記念 ダート版チャレンジカップ

オーバルスプリント ダート版キーンランドC

SI

桜花賞(浦和桜花賞) 南関東版桜花賞

24年からJpnIが誕生するため、恐らくウマ娘にも追加される競馬場です。フルゲート12頭のこじんまりとした競馬場で、小回りのため内枠有利+逃げ先行有利です。差し馬が外枠引いたらその時点で負けだと思ってください。

JpnII時代はガチガチ決着続きで滅多に波乱の起こらないレースという印象が強かったさきたま杯でしたが、昇格してどうなるかが楽しみですね。

盛岡競馬場

JpnI

南部杯 ダート版マイルチャンピオンシップ

JpnII〜III

不来方賞 ダート版神戸新聞杯(24年から)

マーキュリーカップ ダート版函館記念

クラスターカップ ダート版北九州記念

M1(地方馬限定・岩手格付)

ダービーグランプリ(24年廃止予定)

OROカップ(芝)

地方で唯一芝コースがあり、南関東以外で唯一地方GIを開催している競馬場です。

山奥に作られたので立地めっちゃ悪いし冬は雪で開催できないですが、芝のレースあるし南部杯は森の中暗闇に照明付いて荘厳な雰囲気(?)を感じるし、特別感がすごいです。

GIもあるので南関東の競馬場以外では最も影響力が大きく、10月にはダービーグランプリという地方馬限定ダービーがあるためすーごい盛り上がります。

最近芝にようやく力を入れてきて、賞金を釣り上げています。今後更にレース数を増やし、中央で勝てなくなったダートを走れない馬たちの戦場として輝いていく可能性も捨てきれませんね。

岩手競馬も川崎と同様メイセイオペラ(後述)教の教徒です。メイセイオペラは水沢(盛岡が雪に埋もれてる時に開催してる競馬場)所属の馬だったのですが、盛岡の方がデカいレース開催しやすいため、盛岡主導でメイセイオペラを推してます。ウマ娘実装はよ。

ちなみにですが、アグネスデジタルさんは

日本テレビ盃→南部杯→天皇賞(秋)→香港カップ→フェブラリーS

という狂気のローテを全勝で駆け抜けています。

地方と中央のダートって砂の厚さが違うから得手不得手あるし、日本と香港の芝も全くの別物なんですけど彼はそんなの気にならないみたいです。

ヤバさの本質に気付いて頂けたかと思います。

ダートの名馬列伝

↓こちらに編集版投稿しました

まとめ

以上が名馬たちの時代の概説です。

ここまで読んでいただけて感謝。

気が遠くなるほど長かったでしょ。半日かけて書きました。

ウマ娘になった馬を知るには同期や縦の繋がり、ライバルの凄さも理解した方がより熱くなれるので、ぜひこれを活用していただいて、一緒にダートにハマりましょう。

今後ともよろしくお願いします。

それでは〜。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?