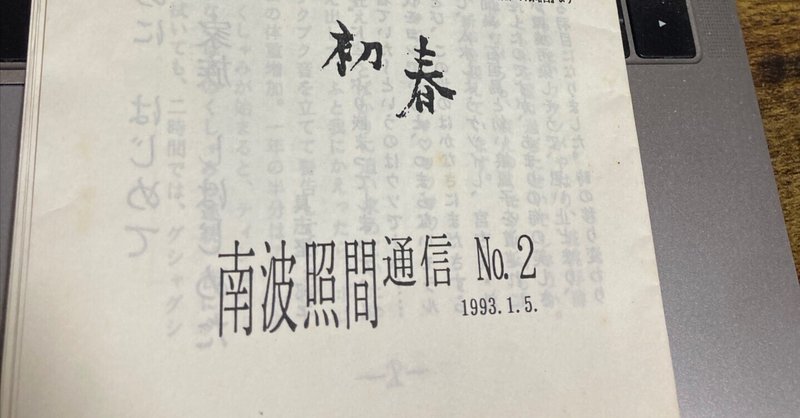

南波照間通信 No.2 1993.1.5.

九三年はじめに はじめて 邦子は 家族 しはじめた

九二年は、”中古文学”にどっぷり嵌まってしまって、気がついたら、十二単を着ていた〜というのはウソですが…… 平成時代に平安時代をヨンでいると、つまらないモラルとか価値観などがふっとび、この世のはかなさにまださすらう我が身の愚かさを恥じ、入水しようケツイし、宮古島・池間島・伊良部島・多良間島・石垣島と幼い娘を道連れに八泊九日の島流れの旅をしたのですが、あまりの海の美しさに、投げ出す身の贅肉が環境汚染しそうで、思い止どまり、ついに、九三年を迎える羽目になりました。

時の移り変わりが表層的に感じられてくるのは、ワタシがやはり、軽佻浮薄のせいでしょうか、それとも年を重ね過ぎたせいでしょうか。ジーンズにスニカーで弾みながらも、衰えゆくモノに『もののあはれ』を感じつつ、新年を迎えています。

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

『一期は夢よ!ただ狂え〜』(誰の言葉だったけ)とばかりに追い求めていたゆめまぼろしの正体が見え出して、ふと我にかえったら、ボロボロな“からだ”が、ブクブク音を立てて警告していた。

五年間で八キログラムの体重増加。一年の半分はアレルギー性鼻炎で苦しむ。朝、くしゃみが始まると、ティシュペーパーをとるのも間に合わないほどのくしゃみの連続。首にタオルを巻き付けて鼻水を拭いても、二時間では、グシャグシャの冷たいタオルになる。昼過ぎには目がかゆくなり、イラツキ、ついには、家事労働をほっぽり出し、外にでて、ひたすら那覇の街を歩き回る。夕方、体力消耗しての夕食準備。手抜きのできるものはすべて手抜きして生活を進行させてきた。このツケは息子(十歳) と娘(五歳)の“からだ"と"こころ“にきてしまった。

息子は五歳までは、無農薬野菜と無添加石鹸、手作りに、絵本の読み聞かせ、と絵に書いたような生活をさせた。ところが、娘が生まれてから、私はエコロジーの清く正しい倫理感が虚しいものに思えて、あっさりと、添加物と安易な消費生活にきりかえてしまった。一見極端な揺れ動きに見えるが本質は同じ。泥臭い”家族する“ことから逃避してしまっていた。

その間に息子は、学校の既成概念に乗ることを覚え、普通の少年になり、娘はシティガラ・ガールに。生んでしまった"こども“が私に突き付けてくることは多い。しかし、徐々に外に向かっていたエネルギーが急旋回して内側に向いはじめてもいる。コトシモヨロシク。(邦)

初めて雪を見る遥

具志堅 ◯◯◯

去年の冬、初めてスキーに行きました。YMCAの信州アルプススキーです。沖縄から行くのは、ぼくをのぞいて十二名、その内五名はぼくの友達でした。

その日の名古屋の暑さは、沖縄で半袖を着ているぐらいでした。旅館に荷物をおいてテレビ塔へ行きました。テレビ塔から見回すと、名古屋全体が見れました。降りる時の階段は、怖くて一歩足をふみはずすと、下まで転げ落ちそうでした。その上高い所なので、冷たい風がビュービューふいて、リップクリームかスキンクリームをぬっていなければ、しもやけ になりそうでした。

夕食はトンカツ屋へ行きました。注文した食べ物は名古屋の名物でみそをかけたトンカツでした。このトンカツはうまくてみそのあまさがトンカツとよく合っていて、いくらでもおなかに入りました。

次の日から、名古屋YMCAと合流してバスに乗りました。その時ぼくの気持ちは、とうとう車山に行けるのでドキドキしてました。バスは、時々サービスエリアに入りました。そこに入るたびに寒くなり、ぶるぶるふるえてきました。それから長いトンネルに入りました。そのトンネルは長く、十分たっても出ませんでした。そのトンネルをぬけると、あたり一面雪景色でした。それがきれいで早く雪をさわってみたい という気持ちがいっそう増えました。ホテルに着いてすぐに雪をさわってみると氷を細かくすりつぶしたような感じでした。

部屋に荷物を置いてから雪合戦をしました。雪を固めている時に雪玉に当たって冷たかったけど、ぼくも投げ返しました。雪玉は当たっても痛くなく、むしろ気持ちいいほどでした。雪合戦が終わってから、雪だるまを作りました。丸くするのがむずかしくて、片方に雪がたくさんついたりしました。だけど大きくなるにつれて丸くなって雪だるまを作れました。

その次の日からスキーは始まりました。スキーは滑るのはかんたんで、登るのはむずかしく、止まるのは力がいりました。その日は基本をやり、次の日から滑るのをやりました。特にリフトで上に行き、そこから滑るのは風が当たって気持ちがよくて、あっというまに滑ってしまいました。

からだを軽く

具志堅 要

うかれ機嫌もここまでと降りる覚悟を固めてみれば、降りてうずくまる気分もまた格別なもので、制度が人を痛めつけるのが良くわかる。台風をやり過ごすみたいに息をひそめて生きる人たちの姿が良く見える。なんだか久し振りに自由にほっつき歩けるみたいだ。この匂い、ずっと昔に思う存分嗅いだ。こんなことも忘れて、いままで何を考えていたんだろう。

ということで、98年のテーマはさらに降り続けることと、からだのトレーニングです。筋力の落ちたガチガチのからだでは、好きなようにほっつき歩くこともできやしない。頭の中でも。

からだのトレーニングの必要性を痛感させてくれたのは、A子が一年掛りで那覇の街から捜し出してきたヒッピーのGちゃんの指先だ。指先から電気が走り、自分のからだにガタが来ていることがすぐわかってしまった。

A子が血眼になって捜し回っていたわけがよくわかる。人ひとり簡単に殺せるような指先で、しかも限りなくからだをほぐしてくれるのだ。これで24歳とはね。宮古も面白い人間を生み出した。八重山のOといい勝負をする。

Oとは、A子やGちゃんといっしょの船で、竹富の種子取祭を見に行った。Oは初対面のGちゃんには目礼だけ。那覇に帰ってOにGちゃんの印象を聞くと「あいさつの仕方も知らないやつだ」とのことで、面白かった。

船内で久し振りに歌を教えてもらう。「肩を落として、ヘタッと座り込んで歌うんですよ。そうすると、不思議なことにいくらでも声が出てくるんですよ」。確かに島唄の伝説的な名人たちで声を張り上げるやつはいなかった。しかも声が届いた。特に八重山はそうだった。

不思議な歌い方だと思っていたが、現にOがその歌い方で肩も張らず、口もほとんど動かさず、しかもどんな高音でも楽々と歌い切っている。

「歌の神様っているんですね。このごろわかってきましたよ」。なるほど。これも24歳。

竹富には夜着いた。ニンニクと粟を混ぜた握り飯をいただく魂まぶい込めの儀式が明け方まで続いた。A子やGちゃんといっしょの部屋で一晩中、長老たちがユンタを歌いながら、一軒一軒巡るのを聞いていた。部外者も参加できるとのことだったが、立ち入る気にはならなかった。魂の儀式はたとえ許されても見てはならないものだと思えたし、僕の迷える魂は自分でしか込めることはできはしない。そう思った。それで三人ともまんじりともせず、近づいては遠のいていく歌声を聞いていた。

僕らは大事なことを見落としてしまったのか? そうは思わない。僕らは聞き漏らしはしなかった。部落を覆う闇の中で大きなモノがゆっくり通り過ぎてゆくのを。目をつぶると、その静かなひそやかな足音が聞き取れるのだ。いまでも。

翌朝は見せる芸能のオンパレードだ。昨夜つぶった目を一日中見開くのだ。儀式の終わった晴れがましさを、この人たちは一日中見せてくれるのだ。舞台の上で。

まずは庭の芸能。一晩中部落を巡った長老たちが、そのまま男と女に分かれて歌垣をする。こどもの遊びのように。「あの子が欲しい。この子が欲しい〜」。意味は聞き取れないが、なにか大事な意味のユンタを歌いながら晴れやかに繰り返すのだ。

いつのまにかOが側にいる。「しぶいね」「これですよ」一二時間の後に舞台の芸能に移る。十時に庭の芸能が始まって舞台の芸能が終わるのは五時。僕は天国を見ていたのだろうか? 野外のステージの上で、いつ果てるともなく延々と踊りは繰り広げられる。見逃すことのできる芸能は一つもない。半日で歩いて一周できるような小さな島でなぜこれだけの芸能があるのだ? 木洩れ日の中、静かに舞う村人を見続けながら、僕は確実になにかを落とした。もう戻る必要もない。

A子がいつのまにか石垣に戻ったのもかまいはしない。Oが「白保はノリでやるけど、竹富はジックリとやる」と側で言った。その通り。『ゆらてぃく組』の芸能のルーツは竹富にあるけど、『ゆらてぃく組』のノリとは異質なものだ。

『ゆらてぃく組』が三年半ぶりに那覇に戻ってきた。東京・八重山・那覇のメンバーがたった二日の手合わせで舞台に上る。いくらOでも今回は無理ではないかと思った。

しかし、そんな心配をいつもながらに吹き飛ばしてくれた。この子たちに流れる時間は、僕たちの時間とは違う。一日あればすべて思い出すのだ。五年前に形ができたときとおんなじだ。かれらにはかれらの確かめ合う時間の流れがある。それを理解できない僕たちは舞台直前まで仕上がらないかれらにいつもやきもきさせられたのだ。

そして五年前の若者たちたちはみんな立派な大人に成熟した。僕たちがいつまでも成熟できないままに年を重ねるのに。

もう誰が引っ張らなくてもメンバーひとりひとりの芸能が成熟しはじめた。「もうみんなが肩を並べてしまいましたよ」とOが言った。「ゆらてぃく組』は完成した。

家に籠ってばかりいる僕ではあるが、それでも僕を揺るがすような人との出会いがあるし、時代のうねりは直撃する。そのうち、まだ生々しい過去を整理してみた。僕が顔を伏せている間にも呼び掛けてくれるいくつかの声があった。もう中年の思春期は自分にとっても許されるものではないだろう。

二度目の成人式を終えた今年は、口笛を吹いて出掛けてゆくのだ。重なり合い絡み合う時間の中へ。そのために、まずからだを軽くする。とりあえず、いま思っていることです。良いお年を。

後記

例によって年賀状を出すことができず、正月休みを利用して通信を出すことにした。それがこの「南波照間通信』第2号であるが、第1号は1985年12月の発行だから、なんと七年ぶりの発行となる。ふたりであきれて笑ってしまった。このペースでは第3号の発行は21世紀になってしまう。ほとんどノリだけでやっていますね。ハイ。これからはもう少し地道にやります。(かなめ)

七年前、私はエコロジーがテーマであったみたいだ。その後、 白保の運動を経ながら、おいしそうにフェミニズムを綴り、今は、ぽつんと、ひとり”であることを大切にしはじめました。私がワタシであるために、たくさんの出来事と時間がいります。(くにこ)

南波照間通信 No.2 1993.1.5. 〒903 那覇市首里末吉町1-165-13発行所 はるかなくにの風

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?