【化学】高校レベル再学習の備忘録②【Chemistry】

前回↓

5. 分子性物質

種類は問わず、原子と原子が、お互いの電子を共有してくっついた(共有結合)ものを、分子と呼ぶ。

電荷を帯びた粒子(電子、陽子)の間に引力(クーロン力)が発生するように、分子と分子の間にも引き付け合う力が発生する。

これを、分子間力という。

(たぶんクーロン力とか分子間力とかが万有引力に関わっている)

分子間には、引力が働く。

・ファンデルワールス力 (全ての分子間)

・水素結合 (一定の条件を満たした分子間)

これらをまとめて分子間力という。

●ファンデルワールス力

分子間に働くクーロン力のこと。

前に、原子とは陽子と電子の数が等しく(奪われたり取り込んだりしてイオン化しない限り)、全体の電荷としては中性だという話をした。

分子とは原子の集まり、その周りには電子が存在している。

電子は、そこにじっとしているわけではなく、原子や分子の周囲の決められた電子軌道を、ランダムに動き回っている。

ランダムに動き回っていると、電荷的に偏りが生まれる。

片側がプラスの電荷寄りに、もう片側がマイナスの電荷寄りに...。

分子間にはたえず瞬間的なクーロン力による引力が働いている。

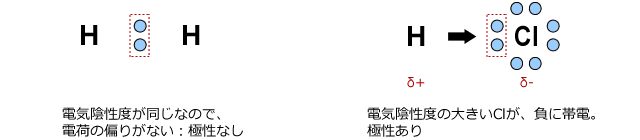

●分子の極性

電気陰性度

共有結合の際に共有電子対を引き付ける力の大きさの尺度。現在はポーリングという人が作った値を採用しています。希ガスは共有結合をしないので電気陰性度を定義できません。

●水素結合

水素結合ができる条件がある。

その条件とは、H-F、H-O、H-Nの結合があること。

例:フッ化水素、アンモニア、水

●水素結合と水の性質

・固体の密度が液体よりも小さい

例えばエタノールなど、通常はエタノールの液体にエタノールの固体を入れると沈む。

それは、液体だと各分子が自由に動き回っていて、固体だと各分子がきれいに整列しているためである。

整理されていない釘をケースに入れるよりも、整理してから入れるほうがもっと多く入れることができるのと同じ理屈。

しかし、水は例外で、氷になると中身は結構スカスカの状態になる。

このため、氷は水に浮く。

・圧力をかけると融解、液体になる

これも通常の物質とは真逆で、通常は圧力をかけると固体になる。

氷は、他の物質と異なり中身がスカスカなので、大きめの圧力が加わるとグシャっと潰れるようなイメージで融解してしまう。

・異常に高い沸点

水素結合(H-F、H-O、H-N)した物質だけ、他に比べてとても沸点が高いことが分かる。

・大きな蒸発熱

水は、昼間は太陽からの熱を吸収して水蒸気(雲)になり、地球の温度上昇を抑制している。

また、夜間などに水蒸気となった水が液体に戻り(露や霧など?)、熱を放出することで、夜間の温度低下を抑制している。

6. 共有結合性結晶と分子性物質

非金属元素が共有結合で結びつくと、いくつかの原子が集まってできる分子が生じます。

しかし、第14族の非金属元素だけは特別で、分子を作らずに共有結合がどこまでも広がり、大きな原子の塊を作ります。

この塊のことを、共有結合性結晶という。

例:炭素(ダイヤモンド、グラファイト)、ケイ素(シリコン)、二酸化ケイ素(ガラス)

●ダイヤモンド

ダイヤモンドは単体(炭素だけ)の共有結合のみでできているため、非常に硬い結晶です。

ダイヤモンドは半導体としての性質も持っており、現在主流のシリコンなどよりも絶縁耐性、熱伝導率といった物理耐性に非常に優れている。

近年、超電導特性も発見されている。

現在の日本では、これを次世代半導体候補として国家レベルでの研究開発が始まっている。

●グラファイト(ダイヤモンドの同素体)

・同素体とは

同じ元素の単体だが、その構造が異なっているため性質が違うもの

(原子の配列、結合の仕方など)

グラファイトはダイヤモンドと同じく、炭素の共有結合性結晶ですが、ダイヤモンドと異なり、柔らかく脆い。しかし、自由電子を持っているため、金属のような光沢がある。

・金属の光沢

主に金属元素の塊、または非金属元素の特定の共有結合性結晶は、自由電子を持っている。

自由電子は動き回っているため、自由電子を持たない塊や結晶よりも多く光を反射することができる。そのため、金属光沢として表れて見える。

7. イオン結合とイオン性物質

イオン結合とは、金属と非金属が結合する際に生じる結合です。

例:NaとCl、CaとCとOなど...

ここでは、特にNa(ナトリウム)とCl(塩素)を例に出していきます。

イオン結合しているものの結晶体、塊をイオン性物質と言います。

・イオン化すると呼び方が変わる

ナトリウムがイオン化すると、ナトリウムイオン。

カルシウムがイオン化すると、カルシウムイオン。

塩素がイオン化すると、塩化物イオン。

塩化ナトリウム、水酸化ナトリウムなど、〇〇化とついているものはイオン性物質です。

ちなみに、水酸化ナトリウム(NaOH)をイオンに分けると、

Na+(ナトリウムイオン)とOH-(水酸化物イオン)になります。

また、金属元素のほうが陽イオンになりがち。

●イオン性結晶(食塩など)の特徴

・硬いが脆い

・沸点、融点は高い

・固体は電気伝導性を持たないが、液体や水溶液になると電気伝導性を持つ

8. 原子量、分子量、式量、気体の体積

●モル(mol)とは一体何なのか

原子とは、1粒10の-10乗mくらいの極小サイズです。

これを1粒1粒数えていてはキリがありません。

そこで、鉛筆をダースで数えたりするように、原子の数をある程度まとめて数えることにしたのがモル(mol)です。

〇モル(mol)の基準

質量数12の炭素原子(C)を12g集めたときの炭素原子の数を1molとする

要するに...

質量数 × 1mol = 1molあたりの質量(g)

molとかいう馴染みのない単位が気持ち悪いだけで、考え方は割と単純。

例題1:二酸化炭素(CO2)が3molあったら何グラムか?

※質量数 = 数えたときの番目の倍(陽子の数+中性子の数)(水素は1)

C = 質量数 12

O = 質量数 16

→CO2 = 12 + 16 + 16 = 44 (CO2の分子量)

質量数 × 1mol = 1molあたりの質量(g)

なので...

(分子量は質量数の和なので)

44 × 3mol = 132g

二酸化炭素が3molあったら132g

例題2:アンモニア(NH3)が102グラムあったら何molか?

N = 14

H = 1

アンモニア = 14 + 1 + 1 + 1 =17

質量数 × 1mol = 1molあたりの質量(g)

つまり、

?mol = 質量(g) ÷ 質量数

と式変形できるので...

?mol = 102g / 17 = 6mol

やってみたら、実はただの算数だった。

次回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?