今からでも遅くない!beatmania IIDXのはじめかた Part 1 プレー前の準備編

beatmania IIDX。1999年から稼働を開始し、かつて一世を風靡したDDRなどを含んだコナミの音楽ゲームブランド、「BEMANIシリーズ」の中核をなすアーケードゲームだ。

そんなIIDXは今年で稼働25周年。

自分は2023年に「IIDX 30 RESIDENT(現行バージョンは31 EPOLIS)」からプレーを始め、Lv5程度ならクリアできる実力になってきた。

そんな初心者卒業?な感じの自分が、beatmania IIDXの始め方を説明していこうと思う。

タイトルにもある通り、今からでも遅くないぞ。

ステップ1 プレーの準備をしよう

ステップ1-1 遊べるゲームセンターを探そう

まずは遊べるゲームセンターを探してみよう。

これからよく使う「IIDXの公式サイト」のリンクを以下に添付する。

その中の「メニュー」から、「設置店舗検索」を押してみよう。

この中から、お住まいの都道府県を選択すると、設置店舗を探すことができる。

「現在地から探す」を選べば、自動でIIDXが設置してあるお近くのゲーセンを探すことができるぞ(位置情報共有必須)。

最近だとiPhone専用でこんなアプリも登場しているため、こういうものも活用するのもアリだろう。

ステップ 1-2 お金を両替しよう

IIDXが置いてあるゲーセンの場所がわかったら、ゲームセンターへ実際に行ってみよう。

ゲームセンターへ到着したら、必ず置いてある(はずの)両替機を見つけよう。

IIDXをプレーするのに最低限必要なのは「100円硬貨」のため、1000円札などを事前に両替しておく必要があるのだ。

別途説明する「PASELI」を登録すれば、両替せずにIIDXを遊ぶことができる。

ステップ 1-3 e-amusement passを手に入れよう(任意)

ゲームセンターには、300~500円程度で、「e-amusement pass」と呼ぶ、プレーしたデータを保存するカードを購入できるの販売機が設置してある。

下図の絵柄の「Aime」「Bandai Namco Passport」「NESiCA」のいずれかを持っている場合、IIDXをはじめとしたコナミのアーケードゲームでも同じカードが使える。

また、交通系ICやIC機能付きスマートフォン(Felica機能あり)でもe-amusement passの代用ができる。

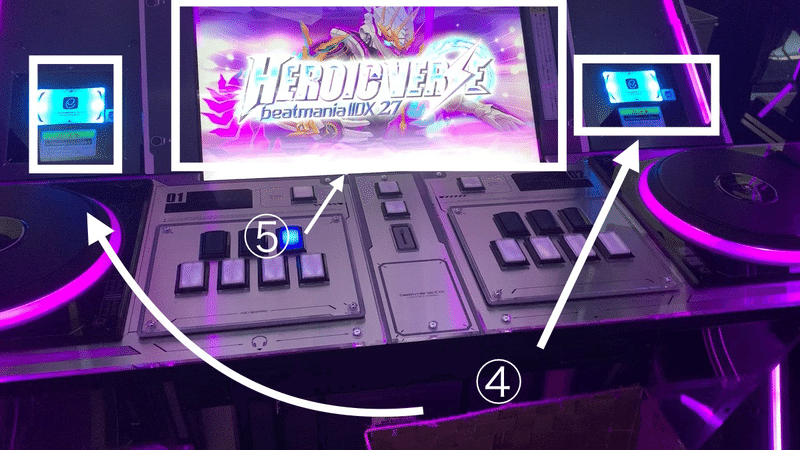

ステップ2 各部の名前を覚えよう

IIDXにはさまざまなボタンがあり、左側と右側に特徴的な「ターンテーブル」が配置されている。

まずは各部の名前を覚えよう。

(一部画像が見えにくい可能性があるが、ご了承いただきたい。)

① ターンテーブル

IIDXの特徴的な部分。通称「皿」「スクラッチ」。

ターンテーブルは、後述する楽曲やモードの選択に使用する。

プレー中は「赤色のノーツ」が降ってきた時に左右どちらかの方向に回そう。

② 鍵盤

鍵盤は7つあり、たんに押すこともあれば、ノーツの形状により長押しすることもある。

上部にある3つのボタンが「黒鍵盤」。選曲画面でカテゴリーを閉じたり、並べ替えを変更したりすることができる。

プレー中は「青いノーツ」が降ってきた時に押す。

一方下部にある4つのボタンは「白鍵盤」。メニューを選んだりオプションを変更(後述)したり、プレーする曲を決定する時に使う。

プレー中は「グレーのノーツ」が降ってきた時に押す。

鍵盤の隣にある投入口

100円硬貨を入れる場所。画像のスペース上番号付けはしないが、ここに100円硬貨を入れて③のスタートボタンを押せばゲームを始められる。

③ スタートボタン

100円を入れた後に最初にお世話になるボタン。

スタートボタンを押してゲームを開始する。

Part 2で説明する「オプション変更」や「スピード調整」の時にも活用する。

スタートボタンの隣に二つボタンがある。

上部にあるのが「VEFX」ボタン。

第二回で説明する難易度の変更に使う。

下部にあるのが「EFFECT」ボタン。

音にリバーブをかけたり大きくしたりたまに音を割ったりできるエフェクトをかけられる。

④ カードリーダー

ステップ1-3で説明した、「e-amusement pass」や交通系ICカードをかざす場所。

⑤ プレミアムエリア(LIGHTNING MODELのみ)

タッチパネルになっており、Part 2で説明する「テンキーオプション」や、サウンド設定、「楽曲検索」などの機能が使える。

カードを読み込んだ際の暗証番号入力もここで行う。

各部の名前と機能は以上の通り。

今回はここまで。次回はゲームの始め方、ゲームのオプションなどについて説明していく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?