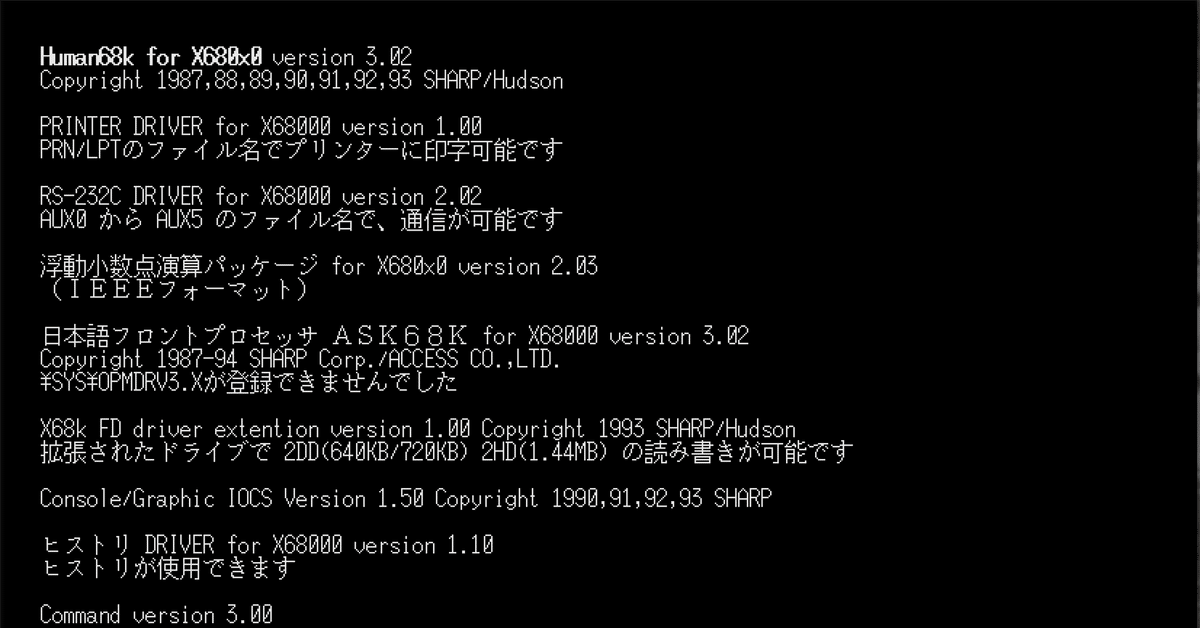

Human68k

Human68k

バックアップ

まずは作成したすっぴんのHuman68kのイメージディスクファイルSYSTEM.HDSを適当なフォルダーへバックアップします。

これで、何か失敗しても素の状態に戻せるので安心です。

ドライブレターの変更は後で行う

現在HDDドライブがA:になっています。このままでは

現在のWindows系PCはC:なので不便というか気持ち悪い

ゲームも含むソフトウェアはA:ドライブ起動を前提にしている $${\Rightarrow}$$ A: のままの方が有利

とどちらにもメリットデメリットがあります。

暫くはインストールが主体なので、デフォルト設定のまま構築を進めます。HDD内のシステム構築終了後、最後の仕上げとしてドライブレターの調整を行えばいいと思っている。

まずはプロンプトの改善

さて、まず触って「ありゃ?」と問題になるのは、「ディレクトリを降りてもプロンプトの表示がそのまま」ということです。

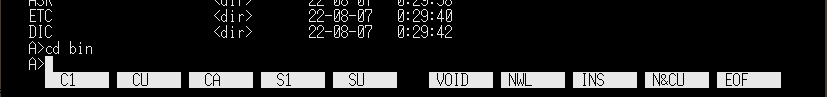

試しにBINディレクトリへ降りてみます。

cd bin[Enter]

困るよね?

現在のWindowsにおけるコマンドプロンプトは「現在居るディレクトリをプロンプトに表示する」のがあたりまえ。なので最近の若者が触ると戸惑うんじゃなかろうか?

そこで以下の呪文

prompt $p$g[Enter]で、プロンプトにディレクトリ情報が表示されるようになります。いやぁ~、指が覚えていました。

当時はMS-DOSも含めて、これが当たり前でしたねぇ。

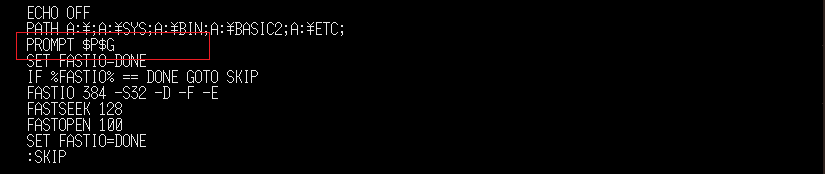

折角なので、AUTOEXEC.BATへ書いておきます。

cd..でルートへ戻り、Human68k標準エディター「ed」で編集します。

cd..[Enter]

ed AUTOEXEC.BAT[Enter]

以下の画面が表示されるので

PATHの下に追加します。一応全体の書式にしたがって、英大文字で書くことにします。

$${\fbox{ESC}}$$を押した後、$${\fbox{X}}$$キーを押せば保存されます。

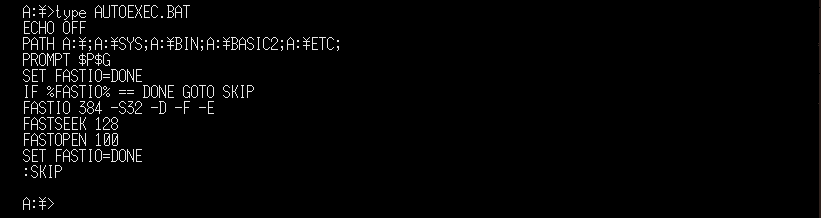

保存された?

type AUTOEXEC.BAT[Enter]で確認。

無事保存できた。

Human68kのエディターedは$${\fbox{CTRL}}$$+$${\fbox{J}}$$でヘルプ画面が表示されます。これも覚えていた。

うっは、懐かし〜

Human68kを改善する

ない物は作るという文化

X68000は今で言うところのフリーウェア文化が旺盛で、パワーユーザ達により数々のツールや実験的なプログラム(もちろんゲームも)が作成されました。

記憶をたどりながら、先人達がネットに残した珠玉のツール達を利用して見たいと思います。X68000がパワーアップするはずです。

当時はフリーウェアと言わず、PDS(PublicDomainSoftware)と呼称することが多かったように思う。X68000登場と同じ頃、伝説的ハッカー、リチャードストールマン氏による自由なソフトウェア(FreeSoftware)がアメリカで産声を上げる。その後、インターネットの民間開放とともに、フリーウェアと呼称する方が一般的になっていった。リチャード氏の活動は、「Unixと完全互換の環境を完全に自由化する」と言ったものだった。このためインターネットシステムを構築する際、各種必須となるソフトウェアが「無料で使える」と営利目的の企業に広まったのだ(大企業からスタートアップまで)。最終的にLinuxカーネルの出現とともに、「自由化」はほぼ完成に至った。残念ながら、X68000シリーズはインターネット時代到来まで生き存えることができなかった。

そういえば、後にストールマン氏は

「自由なソフトウェア(FreeSoftware)であって、無料のソフトウェア(FreeSoftware)では無い。利用者、特に企業に都合よく解釈されてしまった」

といった感じのコメントを残していた気がします。結果、GPLを改訂し、多数の裁判を起こすことになるのですが、「非生産的でまったくムダなエネルギーだ」と嘆いていたと記憶しています。

確かに自由と無料が同じ「free」という単語なのは不幸なことであったと思います。

もっとも、仮にこのフリーソフトの流れが日本で発生しても、翻訳時freeとなるのは明らかで、同じ運命をたどったと思われ…

あ、手元に「フリーソフトウェアと自由な社会」があったので抜粋

フリーウェア(freeware)

「フリーソフトウェア」の同義語として「フリーウェア」という用語を使わないようにしていただきたい。「フリーウェア」という用語は、1980年代に実行可能形式だけでソースコード抜きでリリースされたプログラムのために多用された。

今日、フリーウェアという用語の明確な定義はない。

また、英語以外の言語を使うときには、「free software」とか「freeware」といった英単語を借用するのを避けるようにしていただきたい。その言語が持っているより暖味さのない単語があれば、それを使っていただきたい。

ちなみに、彼はそれぞれの国では「フリーソフトウェア」をこう表現して欲しいと具体的に挙げています。たくさんあるので一部抜粋して見ると…

●トルコ語:ozgur yazilim

● 日本語:自由(な) ソフトウェア

●ノルウェー語:fri programvare

● ハンガリー語:szabad szoftver

●フィンランド語:vapaa ohjelmisto

●フランス語:logiciel libre

●ヘブライ語:tochna hofshit

●ポーランド語:wolne oprogramowanie

●ポルトガル語:software livre

●ロシア語: svobodny programy

頑張ってるねぇ。確かに大変だ。

さて、X68000はインターネット前夜で息絶えたので「自由な」環境が残ったのかもしれない。今振り返ると、リチャードストールマンが夢見た「自由」は確かにここにはあったように思う。

若き日の先人達が残した貴重な成果物は

[X68000 LIBRARY](http://retropc.net/x68000/)

に保存されています。以後、各ツール類はX68000 LIBRARYからダウンロードしたものとします。 このような環境を提供していただいたすべての方々へ感謝しつつ、思い出に浸りたいと思う。

「豊かさ」とはこういうことだと、最近しみじみと感じます。

LHA

当時の日本で圧倒的に使われていた圧縮lzhファイル。の圧縮解凍ツール、LHAを導入します。これを入れておけば、Human68k上でlzhの圧縮・解凍が可能になります。

まぁ、圧縮することは無いであろうが、Human68k上で解凍を体験するのも乙なものです。

macOSやWindows上で解凍するよりも味わい深いものがあります。

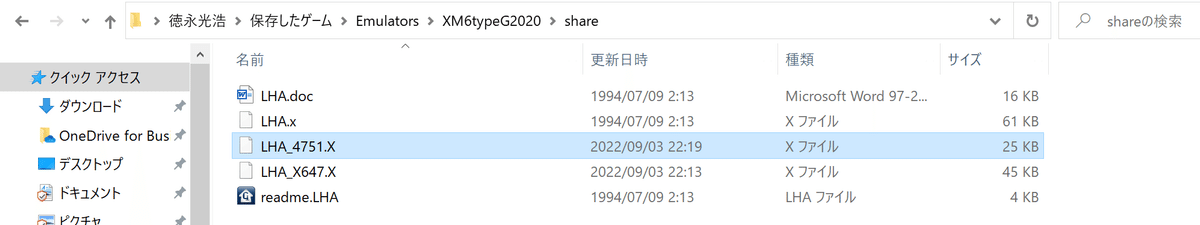

[WinDrvXM]で設定したドライブD:にダウンロードしたLHA_X647.Xをコピーする。

Human68kのD:ドライブ上でLHA_X647.Xを実行する。

D:[Enter]

dir[Enter]

LHA_X647.X[Enter]

自己解凍式のはずなので、解凍される。ちなみに、Version 2.22への差分LHA_4751.Xもあるので、こちらもダウンロードし、実行しておきたい。

lha.xと同じフォルダーで実行すれば、差分パッチが適用され最新版になるはずである。

LHA_4751.X[Enter]

LHA's SFX for X680x0 Rel.7 (c) Norio OKADALHA.doc Overwrite [ Yes / No ] :Y[Enter]

update.LHA .

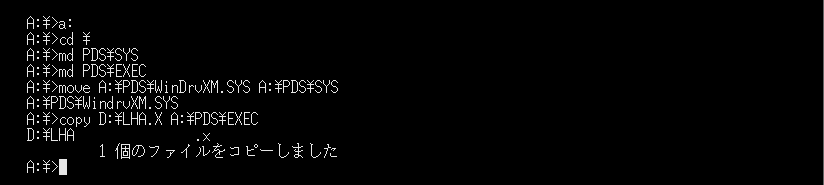

さてA:ドライブへの格納だが、うーん、格納フォルダーPDSをデバイスドライバー系と実行ファイル系に分けようかなぁ。

A:\PDS\SYSA:\PDS\EXECとりあえず、各フォルダーを掘って、WindrvXM.SYSを移動。

a:[Enter]cd \[Enter]md PDS\SYS[Enter]

md PDS\EXEC[Enter]

move A:\PDS\WinDrvXM.SYS A:\PDS\SYS[Enter]

copy D:\LHA.X A:\PDS\EXEC[Enter]

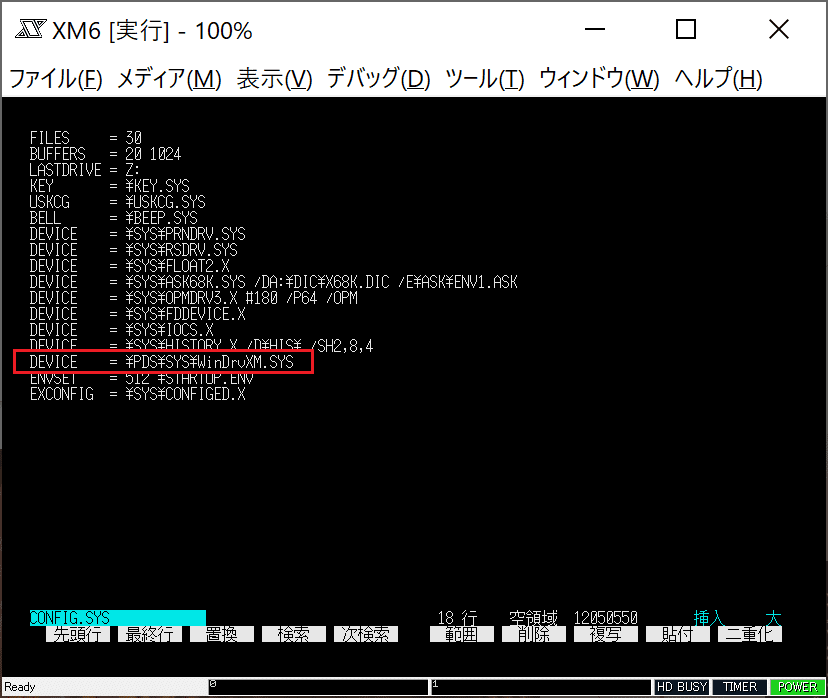

CONFIG.SYSに追加したWinDrvXM.SYSを

DEVICE = \PDS\SYS\WinDrvXM.SYSへ書き換えよう。

ed CONFIG.SYS

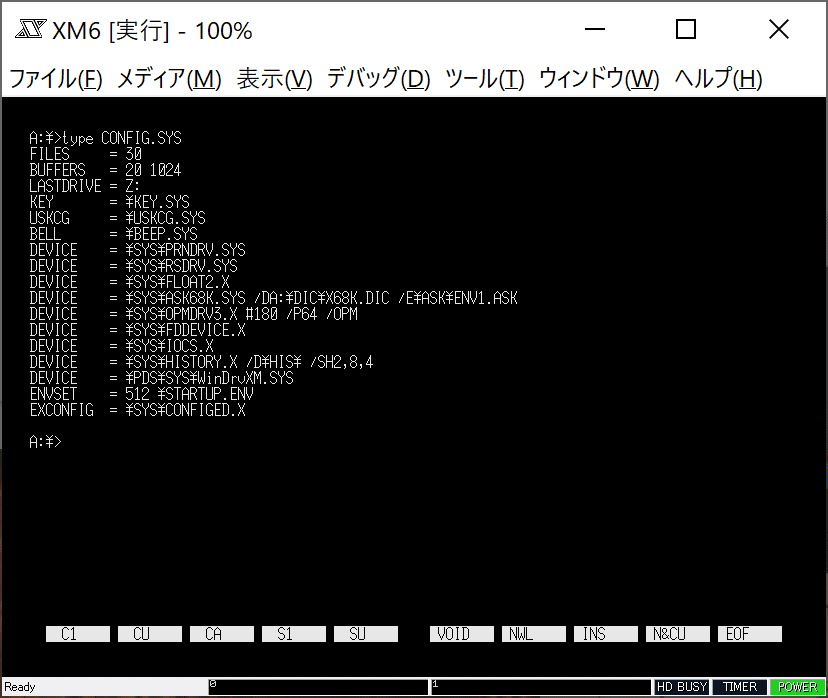

書き換わったか確認。

type CONFIG.SYS[Enter]

無事書き換わった。

で、A:\PDS\EXECはパスを通そう。

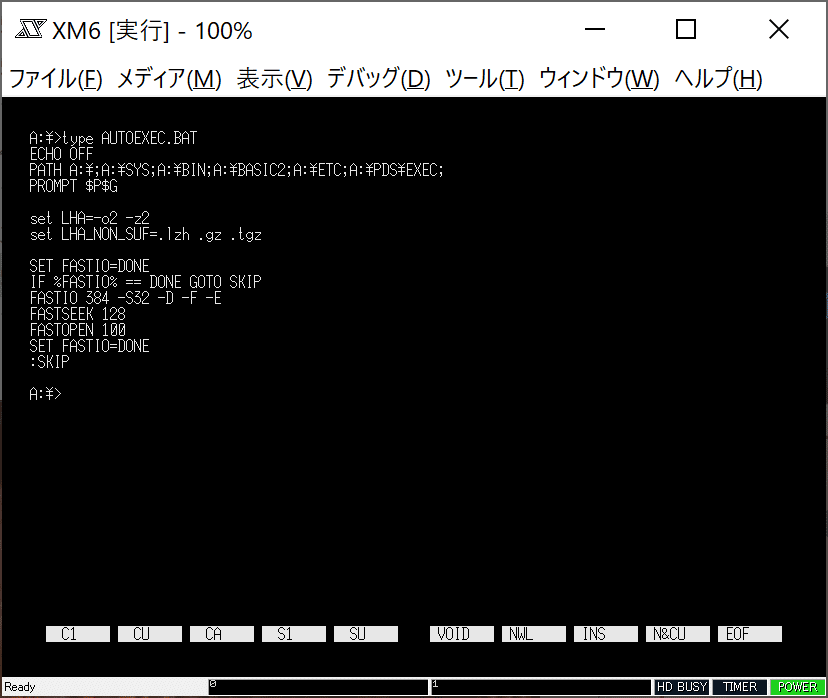

ed AUTOEXEC.BAT[Enter]PATH A:\;A:\SYS;A:\BIN;A:\BASIC2;\A:\ETC;A:\PDS\EXEC;

あと、環境変数を追加が必要。この辺は忘れていた。

set LHA=-o2 -z2 set LHA_NON_SUF=.lzh .gz .tgz

追加されたか確認。

type AUTOEXEC.BAT[Enter]

D:ドライブのLHA.xをA:\PDS\EXECへコピーする。

copy D:\LHA.x A:\PDS\EXEC

これで再起動後は、Human68k上で解凍が可能となる。すげー詳しいマニュアルがLHA.docにテキスト形式で書いてあるので、

D:[Enter]type LHA.doc | more[Enter]で一読すると良い。

このように、ふらふらとあーでも無いこーでも無いと構築していくのが楽しいのである。最後にshareフォルダーの中にLHAフォルダーを作り、纏めておこう。このsharフォルダーの中身が、インストールしたツールのライブラリになるはずだ。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?