諏訪大社”御柱祭”の1200年の歴史は、4分割するとわかりやすい。

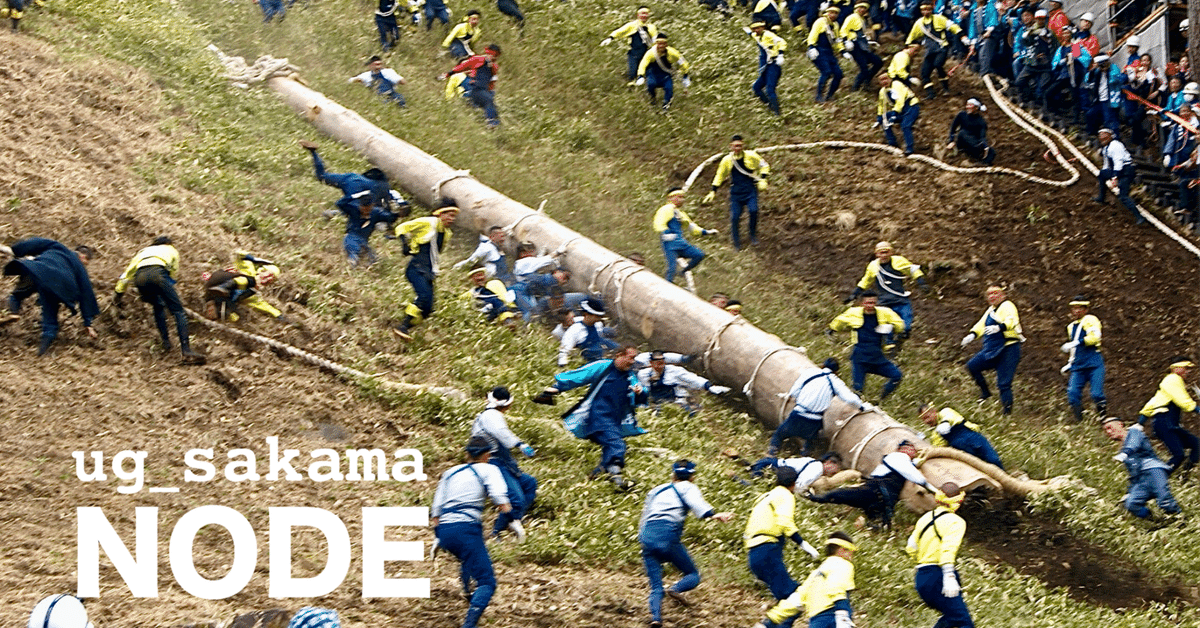

今年2022年、諏訪大社では御柱祭が行われます。丸太にまたがり、崖を滑り落ちるシーンで有名な7年目ごとのお祭り。ですが、あまり知られていない部分もあります。正式名称は”式年造営御柱大祭”。実は、始まりは伊勢の神宮の式年造営(遷宮)と同じ、決められた年数での社殿の建て替えなんです。それがいつしか、山で木を切り、人力で御柱を曳行し、「社殿包囲・右前起点右回り4本建て」という様式で御柱を建てることだけがメインになりました(木落しや川越しは曳行途中の見せ場に過ぎません)。いろいろと移り変わっているのですが、1200年も続いているので細かく書いていくと長くなりますので、4期に分けてざっくりと説明します。

○第1期:「信濃国主体・式年造営期」/804年〜13世紀頃

・桓武天皇が「信濃国を上げて、諏訪大社の式年造営=全社殿一切造り替えをしなさい」とし、804年に始まったとされる。以降、信濃国全体で式年造営を続ける。ただし、詳細な記録はほぼ無し。諏訪大社が絶大な力を持っていた鎌倉時代は盛大だったかも。

○第2期:「信濃国主体・式年造営→御柱祭移行期」/14世紀〜17世紀初頃

・諏訪大社の勢力の縮小とともに造営規模も縮小。14世紀の初めには全社殿建て替えではなくなり、現在の御柱祭的要素が目立ち始める。また、なぜ御柱が4本なのかについての多様な説が登場する。なお、御柱突出の始まりは記録がないだけでもっと早かった可能性も。江戸時代直前から御柱木の巨大化が始まる。

○第3期:「高島藩主体・御柱祭期」/17世紀〜19世紀(江戸時代末まで)

・江戸時代初期に信濃国ではなく高島藩(諏訪地域=諏訪湖周辺の市町村)が主体に。御柱奉行が担当を各村に割り振り、賃金を払うなど違いもあるが、現在のような御柱を主とする祭の様式は江戸時代にほぼ固定。1679年に御柱祭の名称が初めて文献に現れる。

○第4期:「氏子主体・御柱大祭期」/19世紀(明治以降)〜現在

・明治の廃藩置県、寺社の世襲禁止などによる大混乱と途絶の危機を乗り越え、神社主体の祭に。賃金制の廃止、担当地域の抽籤方式(初回のみ下社も抽籤)の採用など、徐々に氏子の祭へと移行。木落としでの乗り手の出現、ラッパ隊、揃いの法被など、時代に合わせ、祭の細部が変化。なお、上下社とも東西宝殿の建て替えと遷座は今も行われている。

祭を担う主体と祭の主眼の変化で分けてみましたが、いかがでしょうか。ほんとうに簡単な流れですが、昔とは変わっているということがおわかりいただければうれしいです。

なお、今回2022年の御柱祭は、新型コロナの感染防止のため4月の”山出し”といわれる御柱の曳行は、トレーラーを使うことに。人力のみによらない曳行ですので、半人力もしくは半動力といえます(ハイブリッドとも)。曳行〜建て御柱までの原動力に着目して分類すると、1期〜4期(前回)までが人力期、今回は動力期の始まりという時代の転換点に位置づけられるかもしれません。できれば、人力期、せめて半人力期が続いてほしいと思いますが、動力の導入は1200年続く御柱祭を次世代へとつないでいくための英断であり、未来に続くための変容です。御柱祭は、この“変容”が重要なキーワード。生きている祭だから、変わっていく、固定されない。あるいは、変容するから生き続けられるとも。

山で木を切り、曳行し、建てる。この本質を守りながら、諏訪が誇る祭として生き続けてほしいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?