都内の縄文遺跡をめぐる④ 大森貝塚/すべては、ここからはじまった

JR 大森駅 徒歩5分

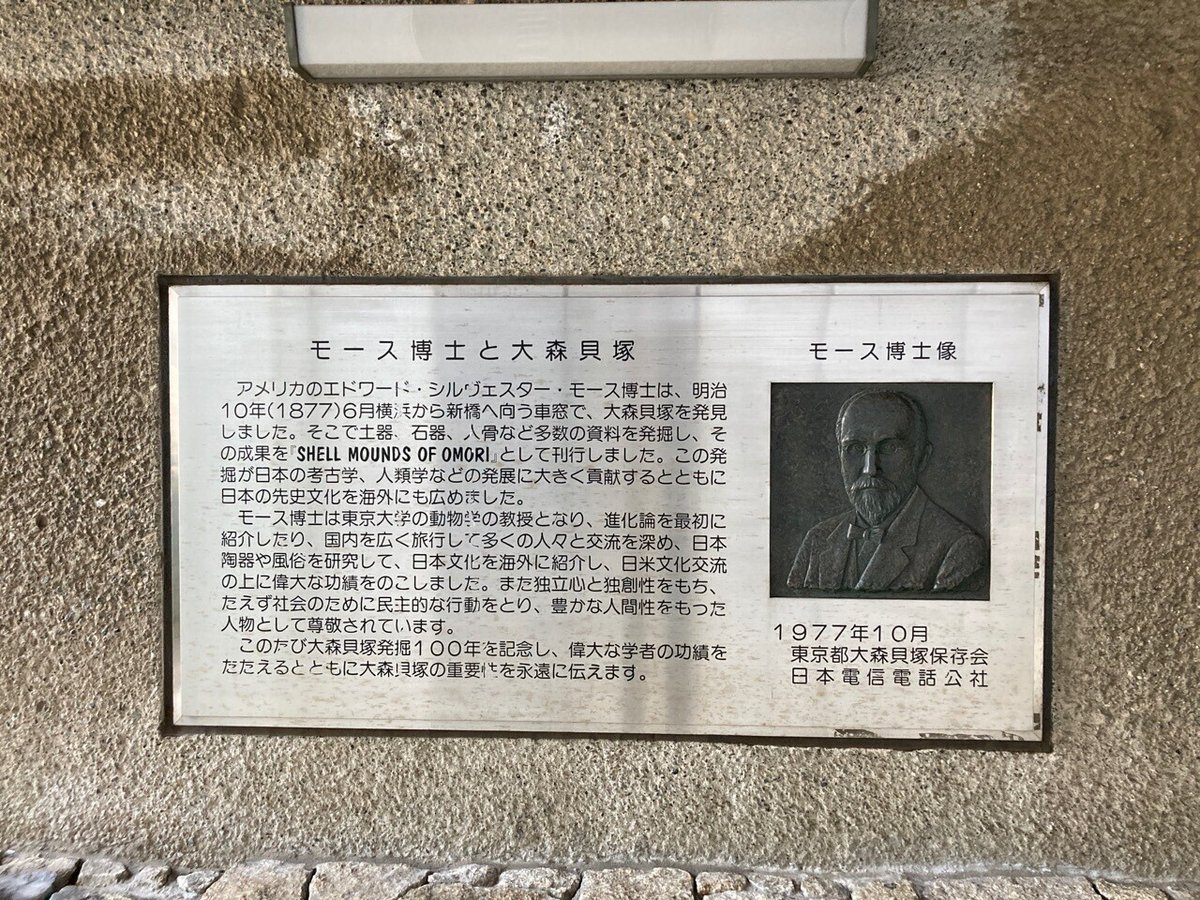

都内の縄文遺跡として外せないのがこの「大森貝塚」!1877年、東京帝国大学によって招聘されたアメリカの動物学者エドワード・シルベスター・モース博士が横浜から新橋に向かう汽車の車窓から偶然この貝塚を発見した。

そしてここから出土した土器の破片には不思議な紋様があり、縄のようなもので意図的につけられたものであることから、モース博士はこれを「cord marked pottery」と名付けた。そしてこの論文を翻訳する際に東京帝国大学教授だった白井光太郎によって「縄紋土器」と和訳され、ここから「縄文時代」のすべての物語がはじまったのだ!

それまで日本には先史文化に関する研究がほとんど存在しておらず、このような貝塚は「巨人の食べカス」として伝説化され恐れられていたというレベルだった。日本の人類史は実はめちゃくちゃ古かったことを最初に発見したのは、皮肉にも外国の学者だった。

このときモース博士が大森貝塚についてまとめた論文が日本で初めての科学的発掘調査報告書だったことから、大森貝塚は「日本考古学発祥の地」とも呼ばれている。

NTTデータビルの脇の線路沿いにひっそりと残されている「大森貝墟碑」。

ここを通り過ぎてしばらく歩くと大森貝塚遺跡庭園がある。

住宅マンションに挟まれている一見普通の公園。多くの家族づれや子供たちでにぎわっている。

この貝殻状のオブジェの中に、貝塚の復元模型がある。

子供向けのためか解説文には省かれているが、この貝塚からは人骨も出土した。モース博士は「貝塚はゴミ捨て場」という認識を持っており、出土した人骨が人為的に細かくバラバラに壊されていた(肉を骨から剥がすためにつけられたとみられる刃物による削り痕などもあった)ため「これは埋葬ではなく、縄文人には食人風習(カニバリズム)があった」と結論づけている。現在は否定する研究も多いが、実際はどうだったのだろうか。本当にゴミの中に人や犬を埋葬していたのだろうか?それともモース博士が言うように人も犬も食って捨てていたのか?

わからない。

タイムマシンで縄文時代に行かない限り、「そういう埋葬」だったのか、「宗教的な理由で亡くなった人を食べていた」のか、「普通に人も食料のひとつだった」のか。まったくわからない。

しかし、畏怖や不気味さを内包しながら無限に広がるこの「わからなさの余白」こそが縄文時代の魅力そのものなのだ。